東野圭吾著

「クスノキの番人」

読み終わりました

図書館に予約したのはいつだったかしら

待ちに待って、やっと手元に

期待が大きかっただけに・・・

何度も挫折しそうになりました

東野圭吾さんの本だもの、絶対面白いはずと自分に言い聞かせて

確かに後半くらいからは

ぐんぐん面白くなってきましたが・・・

は~、読み終えたぞ~っていう感じ

東野圭吾著

「クスノキの番人」

読み終わりました

図書館に予約したのはいつだったかしら

待ちに待って、やっと手元に

期待が大きかっただけに・・・

何度も挫折しそうになりました

東野圭吾さんの本だもの、絶対面白いはずと自分に言い聞かせて

確かに後半くらいからは

ぐんぐん面白くなってきましたが・・・

は~、読み終えたぞ~っていう感じ

西條 奈加著

「心淋し川」

その川は止まったまま、流れることがない。

たぶん溜め込んだ塵芥が、重過ぎるためだ。

十九のちほには、そう思えた。

この書き出しで始まる表題の「心寂し川」

千駄木の淀んだ川沿いに、長屋とも呼べないようなところに住むちほ

酒浸りの父と愚痴ばかりの母と暮らす彼女は

ここから抜け出すことを夢みる

抜け出せるとばかり思ったのに・・・

閨仏

不細工な女性を好む男性の妾4人

その中で最年長の女性は、思わぬ特技があることに気づく

ここから出て幸せになれるのに、ここに留まった

彼女はそういう女性

はじめましょ

昔捨てた女が自分の子を育ててる

3人で暮らしたいと思い始める男の話し

しかし、その子は本当は・・・

でもこのお話は好きでした

冬虫夏草

息子を溺愛する母の話し

この馬鹿母

今でもいそう・・・

明けぬ里

同じ岡場所で過ごした女性二人

その後、どちらが本当の幸せをつかめたのか

本当の幸せは♪お金じゃないのよ、ハアハア~ン

灰の男

上に出てきた人々が住む長屋の差配人の話し

この差配さんはこんな人生を歩いてきたのね

どの話も、一生懸命生きている人たちの息遣いが聞こえてくる一冊です

流石、西條奈加さんです

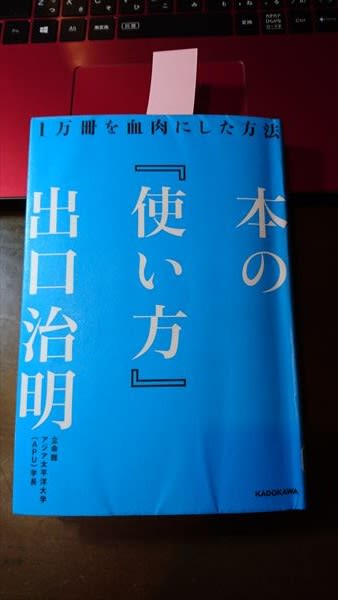

出口治明著

「本の『使い方』

一万冊を血肉にした方法

ライフネット生命創業者

APU(立命館アジア太平洋大学)学長です

第1章 本とは「何か」教養について考える

出口さんはこの章で、

「教養のある社会人になるには、何冊ぐらい本を読んだらいいですか?」

とよく聞かれるそうです。

ここで、ココ・シャネルの言葉を引用しています。

彼女は、功成り名を遂げて、ホテルリッツで暮らしている頃に、こんなことを言っています。

「私のように、年老いた、教育を受けていない、孤児院で育った無学な女でも、

まだ一日にひとつぐらい花の名前を新しく覚えることはできる」

ひとつ花の名前がわかれば、世界の謎がひとつ消えていきます。

すると、この世界が、その分だけ単純に、わかりやすくなっていく。

「だから、人生は素晴らしいし、生きることは楽しい」

と彼女は述べているのですが、ようするに、教養とは彼女のように

「ひとつでも多くのことを知りたい」

という精神のあり方のことではないか、と僕は考えています。

「ひとつで多くのこと知りたい」

という気持ちを持ち続けている限り、「何冊」と数えなくても、教養は積みあがっていきます。

この本は主に学生や若い人向けに書かれているのですが、

いくつになっても「知りたい」という気持ちを持ち続けたいと思います

第5章には

現代の本の選び方

について書かれています

出口さんの本を選ぶ時のマイルール

①興味のあるジャンルの本を選ぶ

②「目に飛び込んで来た本」を手に取る

③立ち読みをして、「最初の10ページ」で決める

④新聞3紙の「書評欄」を見て、ムラムラといた本を選ぶ

⑤基本的には「作者」は気にしない

⑥「SNS」を使って、人に聞く方法もある

⑦「ベストセラー本」は読まない

私は、この本を読んでみようかなと思ったら「読書メーター」で

あらすじ、ネタバレは外して

読後感がいいとか

読んでよかったとか

とても感動した

などという感想を書かれていたら、読みます

後味がよくなかったり、この後は、読者の想像におまかせします系は嫌ですね

さあ、どっさり図書館から借りてきました

読んだらそれで終わりだったら、すぐに内容も忘れてしまうので

できるだけブログに感想を残していこうと思います

今夜も火星が月に寄り添うように赤くまたたいています

読書の秋を楽しんでいます

諸田玲子著

「女だてら」

読み始めたら止まりませんでした

まさに一気読み

読み飛ばしも無しでした

江戸時代

福岡黒田藩の支藩筑前秋月藩

後継ぎを巡るお家騒動が勃発

秋月藩の藩校教授だった儒学者原古処を父を持つ、原采蘋(さいひん)本名みち

彼女は父と兄に秋月藩の存亡をかけた密命を託されます

江戸に向かうのですが、女では何かと不都合なので

髪を切り、月代(さかやき)を剃り男になります

男前です

p37~1部抜粋

人生世にありて意にかなわずば

明朝髪を散じて扁舟をたのしまん

人生がおもうようにならないなら、明朝は髪を乱し身なりもかまわず、

なにものにも束縛されることなく、小舟に乗って放浪の旅をたのおしもう・・・

という意味だ。

李白の作である。

古処はー父はー李白をだれよりも崇拝していた。

・・・・

襲いかかる数々の荒波に扁舟はあわや沈みそうになり、

あるいはくるくる独楽のよう、いつ壊れて投げ出されるか。

それでもみちは、逃げるつもりはなかった。

「扁舟をたのしまん・・・・か。

たのしむ余裕がないときほど、たのしそうな顔をする。

すくんでいるときほど溌剌として見せる。

それがおれのやり方だ」

次々に試練がおそいかかるのですが

なんせ本人には自覚はないのですが「人たらし」です

助けたくなるんですね

道中はまさにサスペンスです

スリリングです

この女性実在の女性だったんです

諸田さんが彼女に息を吹き込みました

作者の諸田さんがこう言っています

男性はみちに恋して元気になって

と

女性読者も惚れます、彼に、いや彼女に!

諸田さんの作品も沢山読みましたが、「お鳥見女房」シリーズを除いて

一番面白かったですね

小藩の命運をかけた漢詩人原采蘋の活躍

おすすめです

瀬尾 まいこ著

「そして、バトンは渡された」

2019年の本屋大賞 大賞作品です

時代小説にどっぷりはまっている私なので

この本、最後まで読めるかなと思いました

しかし、途中からどんどん引き込まれ

一日で読み終えました

主人公の優子

物心ついた時に母親を事故でなくします

父親は優子が小学校に上がるときに再婚

再婚相手の名前は梨花さん

新しいお母さんともうまくやっていくのですが

父親が海外に転勤

優子は梨花と日本に残り二人で暮らし始めます

梨花は優子の実父と離婚

そして再婚

そして又離婚して

再婚

と、このように優子はバトンのように次々に新しい親にわたっていくのです

しかし、どの親も優子の親になることに一生懸命努力します

だから、ぐれもせずにいい子に成長していきます

最後のバトンは、最愛の男性に渡されます

結婚式のバージンロードはどの父親と歩くのか?

これは読んでのお楽しみ!

と、まあ、ざっくり言ってこんなお話です

こんな人たちばかりだったら、どんなにいいだろうと思うのですが

まさにメルヘンのようなお話です

コロナもまた広がり始め、不安な気持ちになる今日この頃

こんな時に読むには一番の本かもしれません

百田 尚樹著

「影法師」

「海賊と呼ばれた男」、「永遠のゼロ」以来です

一気に読みました

やはり読ませますね~

武士の世界では、生まれた家が絶対

上士 中士 下士

厳然たる身分差があった

そして長男でなくては家督は継げない

そんな中、中士の次男に生まれた彦四郎

と

下士の長男に生まれた勘一

ふたりは、身分差を越えて強い友情で結ばれていた

家督は継げない彦四郎は、頭脳明晰、剣の達人であった

何をさせても労なくこなした

ある時、百姓一揆が起こり

一揆を先導した百姓は処刑された

処刑を見た勘一は、彦四郎に

「俺たち武士も領民も、すべて米で成り立っている・・・

大坊潟干拓に成功すれば、多くの新田ができる。

そうなればもう領民も飢えることもない・・・

俺はいつかその普請をやりたい」

と決意を口にする

人をよく太陽と月に例えますね

彦四郎はどうみてもキラキラと当たりを照らす太陽です

そして勘一こそ月そのものでした

しかし、友の決意、夢を実現させるために

彦四郎は、勘一の影になり

勘一を領民に光を注ぐ太陽にするのでした

太陽になった勘一はそれが彦四郎のお陰だったということを知らなかったのです

その事実が知った時は、勘一とともに

私も読みながらもう涙、涙

男の友情、凄いです

ところでちょっとこんな文中の会話を抜粋しました

勘一が最初についた仕事は群奉行付与力

勘一は代官について各村を回った

与力の伊藤との会話のところです

「戸田は、一反で、人ひとりが一年に食う米が穫れることを知っているか」

「たしか一反でおよそ一石と聞いております」

「その通りだ。一反は3百歩、つまり三百坪だが、

その昔は三百六十歩だった。

かっては一石の米を穫るのには、それだけの土地が必要だったのだな」

「すると、昔は一坪の土地で、一日分の米が収穫できたということですね」

「そういうことだな。

これは偶然ではなかろう。

おそらく人が一日に食べる米が穫れる土地の大きさを一坪と定めたのではないかな。

そして、ほぼ一年にあたる三百六十日分の米が穫れる土地を一反としたのだろう。

つまり坪とか反とかいうのは、実はすべて米作りからできた尺度だったのだな」

勘一は思わず感嘆の声を上げた。

自分たちが日頃使っている尺度は米がもとになっているとは思ってもみなかったことだった。

あらためて米作りがいかに大切なものであるかということを教えられた思いだった。

私も、へ~そうなんだ!と

いや~やっぱり読書はためになります

実りの秋

読書の秋にぴったりの本です

おすすめです

今夜は十三夜です

今、月を見に外に出てみました

雲間からのぞいたり、隠れたり

これはこれでいいな~

ふっと、藤沢周平の「日暮れ竹河岸」という本の中に

「十三夜」というのがあったのを思い出しました

文中から

あけはなした格子窓から、十三夜の月の光が溢れるほどにさしこんでいて、

灯りもいらなかった。

窓から少しはなして据えた机の上に、皿に乗せた団子、

別の盆に盛った栗、枝豆、皮のまま茹でた里芋がそなえてある。

十五夜の月見団子は餡を使い、十三夜の団子には黄粉を用いる。

とあります

風情がありますね~

昔の人たちが、月見の飾りつけをして、ゆっくり月を愛でる姿が目に浮かんできます

スリッパをつっかけて、パジャマの上にカーデガンひっかけて、

夜空を見上げるのとは雲泥の差です

この小説の主人公の女性は、月見の飾りつけをして、化粧をして、

仕事から帰ってくるご主人を待っています

近頃、出張が多いのは怪しいなどと、おしゃべりなお隣さんに言われ、

少しやきもきしながら待ってる女ごころがまた色っぽくて・・・・

図書館でこの本を見つけたら手に取ってみてください

しかし、しかしですね、太宰作品を読んでも、藤沢作品を読んでも思うのですが

どうしてこうも女心がわかるのかしら

男性なのにね~

不思議だわ!

あ、ついでに

今年の十五夜は10月1日

十三夜は今日、10月29日

十五夜には収穫を願い

十三夜は収穫に感謝

だとか

本当に多くのものが収穫され

何もかも美味しい

感謝、感謝です

東野圭吾著

「怪しい人々」

7つの作品の短編集

夜寝る前や、旅先に持っていくにはもってこいの本です

どれも、怪しい人がでてきます

特に好きだったのは

「もう一度コールしてくれ」

です

2年前に高校野球の判定をめぐる恨みを持つ青年

あれは絶対セーフだったと思っている

アウトだとコールされた後の人生は最悪

とうとう悪い仲間と強盗までする

逃げた先にその審判が

その審判もその後の彼のことが気になっていた

でも、やはりあれは

「アウトだった」

と言う

セーフだったのだが、僅かだけだがベースから手が離れていた

それを聞いた彼は・・・・

やはり東野作品は読みやすいです

引き込まれます

柴田よしき著

「お勝手のあん」

この主人公の名前はお安(おやす)

読み始めるうちに

なんでおやすなのにお勝手のあんなの?

という疑問が

お小夜という百足屋のお嬢様が

「おだやかでみんなが安心できる、そういう有り様が、安。

それでね、この字は、やす、とも読むの。

おやすちゃんの、やす。

おやすちゃんにぴったりの字だわ。

おやすちゃんのやすは、安(あん)。

あら、あん、ってなんだか可愛いわね。

これからわたし、おやすちゃんのこと、時々、あん、って呼んでもいい?」

まあ、お小夜ちゃんが付けたニックネームみたいなもの。

あんときたら

そう「赤毛のアン」です

この物語、時代小説の赤毛のアンなのです

著者の柴田さんは赤毛のアンが大好きだそうです

リスペクトしています

出だしから、

男の子と思って雇ったら女の子だったから始まります

そして、おやすに料理の手ほどきをする料理人政一がマシュー

厳しく指導はするがおやすを認めている女中頭のおしげがマリラ

お小夜がダイアナ

っていうところでしょうか

今ちょうど、NHKで

「アンという名の少女」

をやっています

このアンが、今まで見た中で一番アンに近い

初恋の相手ギルバートにあたる人は

お勝手のあん2 あんの青春 ~春を待つこころ~

で、きっとでてくるのでしょうね

楽しみです

下魚だって、節に仕立てれば高級な味が出る。

けれど節は出汁の為に削られて、料理の表には顔を出さない。

そうだ、わたしは節になろう。

このお勝手で生きて、身を削って、けれど美味しい出汁になる。

どんな料理だって出汁が基本だ。

出汁が駄目ならすべて駄目。

そういう心構えで生きていこう。

14の夏だった。

やすは、自分の人生をその時、決めた。

おやすの成長と周りの人の優しさがとても気持ちのいい作品です

みおつくし料理帖と同じように

美味しいものが沢山出てきます

根曲がり竹や

揚げよもぎ餅

この二つは特に食べたい

お腹のすいているときには読めない本です

本所おけら長屋15

が、9月14日に発売されました

10月10日(土)の朝日新聞

週刊ベスト10

(八重洲ブックセンター本店調べ)文庫部門

で、7位に入っていました

いや~人気で嬉しいです

おけら長屋の人情味あふれる物語が満載

まるで読む落語です

コロナにかかった人に対しての偏見が

よその国よりも大きいという記事を読みました

おけら長屋のメンツだったら・・・

そうそう、何巻かではやり病がありました、ありました

あの時は、一生懸命に走った男がいたっけ

15巻、図書館に出るのはまだ先

今年中に読めるかな

楽しみ楽しみ

まだ読んだことがない方、おすすめです