「白きたおやかな峰」北杜夫

古典にして名作、と言われている。

1965年、著者が医師として参加したカラコルム・ディラン峰遠征を小説風に描いている。

本書を読むと、著者はまるっきり素人、と言うわけでもなさそう。

旧制松本高校在学中(戦時中)に上高地を訪問している。

P85

戦争と隔絶された、特殊な別天地といってよかった。彼はここに三日いて、山を見あげ、白樺の幹を撫で、清流のせせらぐ音に耳を傾け、やがて自分に訪れるであろう死のことを考えて過ごした。上高地じゅうを歩きまわっても、絶えて人に出会わなかった。

P163

(前略)山へゆく奴には、ナルシシズムに似た自己陶酔者、鼻持ちならぬ感傷家、反撥を抱かせるエゴイスト、見せかけに傲慢だったりはっきりと臆病な逃避者だったりする弱虫もたんといた。他の世界のいろんな人間たちと同じことなのだ。いい奴も駄目な奴もいる。優秀な登山家が必ずしも立派な人格者とは限らない。

P166

彼は、自然がこのように空曠に、死に絶えながらも豊穣に、厳然とした大王国を成して存在するのを見るのが嬉しかった。それはちっぽけな人間を拒否し、無視し、あまりに傲然と君臨していた。いかなる人為的なものの浸食をも許そうとせず、太古さながらに聳え、拡がっている大自然を眺めることは、心を突つき、ふしぎに嬉しく戦慄させた。

P179等を読むと、10本爪アイゼンで登っているようだ。

当時既に12本爪はあったと思うが、日本ではまだ浸透していなかったのかもしれない。

1980年に入っても、12本爪は歩くときに引っかけて転ぶから良くない、という論調も少なからずあったように思う。(私の記憶なので、当てにならず)

*1938年、ヘックマイヤーがアイガー北壁を初登したとき、最新装備12本爪アイゼンを使用している。先行パーティ(ハラーとカスパレク)にヘックマイヤーが追いつくのは、彼らがステップを切って登っていたからである。となると、太平洋戦争前から12本爪アイゼンがあったことになる。日本になかなか入ってこなかったか、入ってきてもなかなか導入されなかったと言うことか?先輩方はタニの10本爪アイゼンを大切に使用していたのか?

【蛇足】

本書の題名は口語と文語の混交だと、三島由紀夫氏がクレームをつけたそうだ。言われてみると確かにそうだ。私はこれは、それなりに言いタイトルと思うが、どうだろう?

ただ、P5で、「地球の尾根とわれる大地のむきだしの骨格、カラコルムの重畳たる高峰の群が。」とある。「地球の尾根」でなく、「地球の屋根」ではないか?

どうして、誰も指摘せず、文庫になってもそのままなのか?・・・不思議である。

他にも文章の不具合を感じた。

でも、そんな細かいことをあげつらっても、しかたない。

木を見て森を見ず、である。

やはり、古典にして名作を楽しむ姿勢で読みたいものだ。

【ネット上の紹介】

ひょんなことから雇われ医師として参加することになった、カラコルムの未踏峰ディラン遠征隊。キャラバンのドタバタ騒ぎから、山男のピュアにして生臭い初登頂への情熱、現地人との摩擦と交情…。そして、彼方に鎮座する純白の三角錐とは一体何物なのか…。山岳文学永遠の古典にして、北文学の最高峰。

「凍」沢木耕太郎

山野井夫妻がギャチュンカンへ挑んだ記録。

平易な文章で淡々と描かれる。

それがかえって緊迫感を高める。

臨場感がすばらしい。

美しいラインとは?

P25

山の壁を登るには、頂上まで直線的なルートで行くのが最も手っ取り早い。しかし、壁によっては直線的に登ることができないことがある。いや、ヒマラヤの高峰の場合、ほとんど不可能と言ってよい。そこで壁の形状や性質から判断して、最も危険が少なく、最も素早く登れるルートを探す必要が出てくる。それがルートファインディングである。美しいラインとは、すぐれたルートファインディングによって見出された、最も合理的なルートである。

モラルの問題

P120-121

山野井は無線や衛生電話などで天気の情報を手に入れることをしない。それは酸素ボンベをかついで登るのと同じようなことのような気がするからだった。山野井には、できるだけ素のままの自分を山の中に放ちたい、という強い思いがある。

(最新機器で高所天気図を入手するるかどうか…それにより危険度は大きく異なる。そこまで自分に高いモラルを課するクライマーも少ない)

現・山野井夫人、長尾妙子さん、入院中のエピソード

P275

マカルーから帰って入院しているとき、同じ病院に小指を詰めた暴力団員が入院していた。あまり痛い、痛いと大騒ぎをするので、看護師が言ったという。

「小指の一本くらいでなんです。女性病棟には手足十八本の指を詰めても泣き言を言わない人がいますよ」

しばらくしてその暴力団員が妙子の病室に菓子折を持って訪ねてきた、という。

登れる理由

P287

これは絶対登れないだろうなと思っていたルートが、諦めないで登っているうちに何週間かで登れるようになる。新しい筋肉がつくのには二カ月は必要だという。だから、筋肉がつくことによって登れるようになるのではないのだろう。失敗しても失敗しても登っているうちに、あるとき脳のどこかが、ここは登れると思うようになる。そこと手足の神経が結びついたとき、登れなかったはずのところが登れるようになるに違いなかった。

【蛇足】

10年くらい前に買って置いたままになっていた。

タイミング、ちょっとの違いで、機会を逸してしまう。

もっと早く読むべきだった。

【ネット上の紹介】

最強のクライマーとの呼び声も高い山野井泰史。世界的名声を得ながら、ストイックなほど厳しい登山を続けている彼が選んだのは、ヒマラヤの難峰ギャチュンカンだった。だが彼は、妻とともにその美しい氷壁に挑み始めたとき、二人を待ち受ける壮絶な闘いの結末を知るはずもなかった―。絶望的状況下、究極の選択。鮮かに浮かび上がる奇跡の登山行と人間の絆、ノンフィクションの極北。講談社ノンフィクション賞受賞。

[目次]

第1章 ギャチュンカン

第2章 谷の奥へ

第3章 彼らの山

第4章 壁

第5章 ダブルアックス

第6章 雪煙

第7章 クライムダウン下降

第8章 朝の光

第9章 橋を渡る

第10章 喪失と獲得

終章 ギャチュンカン、ふたたび

先日、「サバイバル登山家」を紹介した。

巻末を見ると、2006年6月19日、第1刷、とある。

この著作の「序文」を書かれているのが山野井泰史さん。

ということは、山野井泰史さんが序文を書かれたのは、

2005年末か、2006年初め頃、と思われる。

P6

以前、ある友人と死に方を選ぶとしたら何がよいかなどと馬鹿げた会話をしたことがある。僕の頭に最初に浮かんだのは山のなかで不意に熊に襲われ、食い殺されることだ。それがいちばん幸せなような気がした。

ご存じのように、山野井泰史さんは熊に襲われた。

2008年9月17日、である。

・・・口にするなら、微笑ましい明るい事がよい、と思った。

迷信深いと言われるかもしれないが、自戒としたい。

【参考リンク】

→「山と渓谷」2010年12月号

「サバイバル登山家」服部文祥

面白かった。

かなり前に上梓された作品だけど、色あせていない。

昨今の風潮は、技術やトレーニング、はたまた電子機器をいかに使いこなすか。

本書は、アンチテーゼとも言える作品。

登山は、『生活』である、と。(私は本書をそう理解した)

その為にも、食料は釣りをして自分で獲得する。

川を遡行してイワナを釣りながら登山を行っていく。

即ち、山での生活=サバイバル、である。

P76

燃料もコンロもなし。テントもなし。食糧は米(1日1合)と味噌と調味料のみ。電池で動くものは携帯しない。

1996年の年末から1997年の正月の話

P167

(前略)牛首尾根から2回の懸垂で黒部川の谷底に降り立つと、目の前に現れた黒部川には粘りけのある黒い水がごうごうと重たそうに流れていた。

少なく見積もっても水深は腰くらいまでありそうだった。僕は1目で「これは渡れない」とあきらめた。つづいて懸垂下降で降りてきた和田が下降器からロープをはずしながら言った。

「お、いけてるやないか」

耳を疑った。しかし「これが?」とも聞けずにきょろきょろしていると、和田は「いこか」といいながら黒部川にそのまま身を沈めていった。(ちなみに、ここに登場する和田とは和田城志氏のこと。私は昔、十字峡を見たことがあるが、とても渡れるシロモノではない。・・・「常軌を逸している」とはこのことだ。黒部川の水は冷たい。6月頃、膝下の徒渉をしたことがある。あまりの冷たさに気が遠くなった。それがヘソまでつかって、冬に徒渉できるのだろうか?やはり常軌を逸している)

【ネット上の紹介】

「生きようとする自分を経験すること、僕の登山のオリジナルは今でもそこにある」ハットリ・ブンショウ。36歳。サバイバル登山家。フリークライミング、沢登り、山スキー、アルパインクライミングからヒマラヤの高所登山まで、オールラウンドに登山を追求してきた若き登山家は、いつしか登山道具を捨て、自分の身体能力だけを頼りに山をめざす。「生命体としてなまなましく生きたい」から、食料も燃料もテントも持たず、ケモノのように一人で奥深い山へと分け入る。南アルプスや日高山脈では岩魚や山菜で食いつなぎ、冬の黒部では豪雪と格闘し、大自然のなかで生き残る手応えをつかんでいく。「自然に対してフェアに」という真摯な登山思想と、ユニークな山行記が躍動する。鮮烈な山岳ノンフィクション。

[目次]

知床の穴

1 サバイバル登山まで(満ち足りた世代

肉屋)

2 サバイバル登山(サバイバル始動

サバイバル生活術

日高全山ソロサバイバル)

3 冬黒部(黒部とは

二一世紀豪雪

三つの初登攀)

『山の遭難 条例で防げるか』朝日新聞2015.4.18

ある山小屋の受付で、従業員が登山者に「どこに行くのですか?」と聞いたら、

「ガイドさんに聞いてください」と答えた例があったそうです。

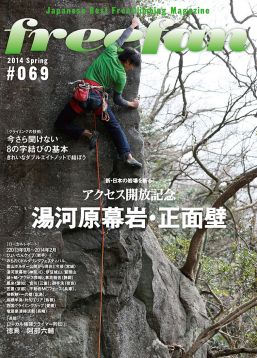

freefan70号

今回は読むべき箇所が多かった。(ロクスノより多いか?)

いくつかチェックポイントを書いておく。

P18-30

懸垂下降の注意点。

フリーだと、懸垂することがあまりない。

ほとんど、ロワーダウンばかり。

だからこそ、きっちりと基本を押さえておきたい。

慣れてない方は要チェック。

懸垂での重大事故は多いから。

P30には、下降器を失くしたときのカラビナを使った下降方法が書かれている。

マルチで、万一落とした場合、役に立つ。(まず、落とさないよう工夫が一番大切だけど)

P42-43

三崎海岸のグランド事故について

ステンレスボルトが破断している。

ステンレスでも安心できない。

P46-47

『柏木再開に向けて』

これは嬉しい知らせ、だ。

長い間、事故により閉鎖されてきた。

それが、再開される可能性が出てきた、と言う。

再開に向けて、何年も努力されている、その労力には頭が下がる。

何の協力もせず、申し訳ない。

P52-53

備中の清掃草刈り活動

下帝釈清掃草刈り活動

・・・ご苦労様です。

(いつか、外出できる余裕ができたら、訪問したい)

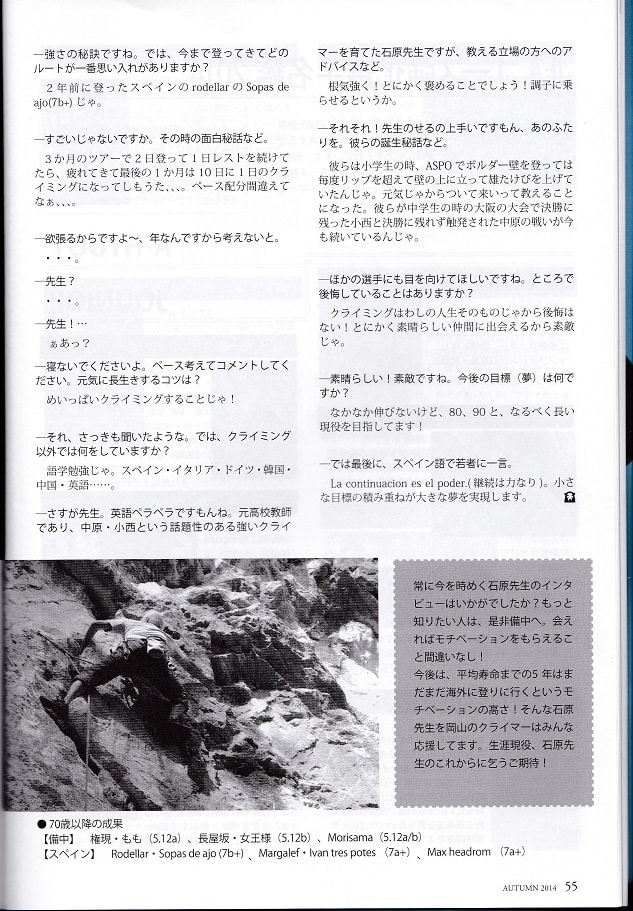

P54-56

【強強クライマー列伝】・・・『岡山編』

数々の伝説を持つ石原先生へのインタビュー

クライマーは個性的な方が多いが、このインタビューは、

吉田和正氏に匹敵するか、それ以上、と思われる。

私は、今まで、インタビュー記事で、これほど笑えたはない。

文・柳瀬となってるので、柳瀬君が相手をした、と思われる。

・・・その情景が目に浮かぶ。

それにしても、インタビュー中に、居眠りをしたクライマーがいるだろうか!?

それを叱りもせず「寝ないでくださいよ」とやさしくいたわる柳瀬君。

備中クライマー必読必笑のインタビューである。

P69

JFA2013年度会員数が載っている。

①関東701人

②中部219人

③近畿203人

④東北189人

⑤中国181人

⑥九州・沖縄123人

⑦北海道53人

⑧四国19人

・・・合計1615人、である。(2014年2月現在)

【おまけ】

誤植をみつけた。

P22

郷土が高く→強度が高く

-

- [連載] 新・日本の岩場を斬る

ニューエリアOPEN 岐阜・笠置山

[文:新田龍海 写真・構成:森山憲一] - [クライミングの技術]

フリークライマーのための懸垂下降講座

[文と写真:freefan編集部 監修:今井健司] - 連載] MADE IN JAPAN

「UNDER BLUE HOLD」代表 安田雅輝

[聞き手・写真:藤枝隆介] - [ローカルレポート] 2014年4月~2014年9月

[構成:北岡和義、宮脇岳雄、井上大助、小川郁代]

- from北海道

洞爺湖畔 義経岩リボルト研修会

宮赤岩青厳峡 清掃活動 - from東北

三崎海岸ボルト破断事故報告(秋田、山形)

大倉ボルダー・アプローチ整備と清掃活動(宮城) - from東海

鳳来・駐在所から指定地以外で車中泊とキャンプ自粛のお願い(愛知) - from関西

柏木・再開に向けての活動。中間報告(奈良)

清掃活動~こうもり谷(兵庫) - from中国

王子が岳・ボルダリング安全実演会と清掃報告(岡山)

清掃活動~帝釈峡(広島)・備中(岡山)

- from北海道

- [連載]ローカル強強クライマー列伝2 -岡山編-

石原 謙 [聞き手:柳瀬昭史 写真:中原 栄] - [The Competition]

JFAユース強化選手名鑑2014

2014年度上半期 コンペレポート [文と写真:伊東秀和] - [メディア]

ムービーレビュー「クライマー~パタゴニアの彼方へ」

[文:榎戸雄一]

- [連載] 新・日本の岩場を斬る

ROCK & SNOW 2014 秋号 No.65 Autumn Issue, 2014

だいぶ前に出たんだけど、遅ればせながら、コメントしておく。

今回の特集は、『グレード別初登記録』。

過去を振り返りながら読んだ。

『岩と雪』等で読んだ多くのルートが登場する。

感慨深いものがある。

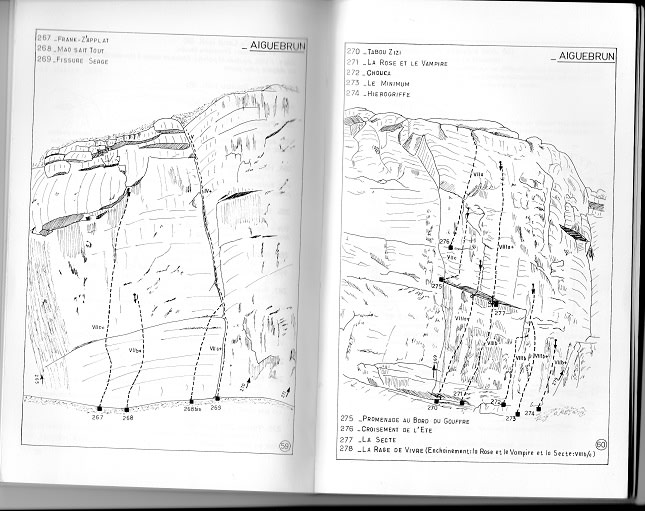

P15とP20に「ラ・ローゼル・・・」の写真がある。

昔、試しに触ったことがあるが、右手のホールド、とても保持できるホールドではなかった。

しかも、核心はここじゃない。

このあと、遠いホールドが有り、さらにスラブがある。

日本人でこのルートを登った方はごくわずか。

史上最強の8bと言われる。

(これが登れたらどんなに嬉しいことでしょう)

このルートの左に「タブー」がある。

右には、「シュカ」がある。

実は、「シュカ」も、昔に試したことがある。

例の「シュカ・ムーブ」=「フィギア・フォー」をやってみた。

次のホールドに3㎝ほど足りなかった記憶がある。

それにしても、すごいエリアである。

そのわりに、最近の日本人には忘れられたエリアとなっている。

【おまけ】

「フィギア・フォー」を「日々阿呆」と聞き間違えた方がいるそうだ。

・・・私ではない。(念為)

【ネット上の紹介】

特集: グレード別初登記録

クライミングのグレードは、今日まで誰によっていつのタイミングでどのように押し上げられてきたのか。

そして今後、その先端は誰がどのように発展させてゆくのだろうか。

過去のクライミング史におけるエポックとなった登攀の数々を振り返り、

グレードの進化の歴史を紹介しつつ、クライミングの将来の可能性を探る。

第2特集:シューズテスト2014

各メーカーから発売されたクライミングシューズのニューモデル20足を、モニターレポートを交えて詳しく紹介。

新商品のバイヤーズガイドとして、読者から高い信頼を得ている人気企画の2014年度版。

記録:アレックス・メゴス、メイアン・スミス・ゴバド 高難度マルチピッチに成功

インタビュー:英国のタックスマン ミック・ファウラー

ガイド:瑞牆山ボルダー 未発表エリアの紹介

リザルト:2014ボルダリングW-CUP、野口啓代が年間優勝、リードW-CUP第2戦で安間佐千優勝、他

山と渓谷 2014年8月号

先日、「山女日記」を読んだ。→「山女日記」湊かなえ

P174に、湊かなえさんのインタビューが掲載されている。

私が山に登り始めたころには、今のようなオシャレな服や道具はありませんでした。「山ガール」が見てみたくて白馬岳に行ったのですが、そのときは若い女性がまったくいませんでした。いまだに見たことがありません。どこにいるのでしょうね。

(私も見たことがない・・・・「山ガール」とは「つちのこ」のようなものか?それとも、見た者に幸運が訪れるという「ざしきわらし」のようなものか?あるいは、「山姥の子ども」の事か?)

今回は「入門編」とタイトルにつけようかと思っていました。出てくるのが、初心者向きの山やブランクある人が多かったので。物足りないと感じる部分もあるかもしれません。ただ「入門編」とつけてしまうと、次を絶対に書かなければいけないので・・・・・・。次が出るときは「中級編」とつけようと思います。今度は本格的な縦走をして、それを書いてみたいです。

(どうやら、続編を期待できそうな雰囲気だ・・・楽しみに待ちたい。ただ、気になるのはタイトル・・・「中級編」とかつけない方が良い。名付けるなら、「縦走編」「岩稜編」「雪稜編」とかの方が良いように思う。なぜなら、「入門」「中級」と語るほど実力があるのか、とつっこまれるおそれがあるから)

今回は、このインタビューが目当てで読んだが、特集が「山のデジタルガジェット活用術」。

こちらも、読んでいて楽しかった。

それにしても、いろんな小道具が出ている。

アナログ世代のおやじには、ついて行くのが困難な状況だ。

【ネット上の紹介】

特集「南アルプス温故知新」~コースガイド+綴じ込み全エリアマップ付き

今年、国立公園制定50周年を迎えた南アルプス。

山岳写真家・白籏史朗が写した昔と今の山々の姿、開拓の歴史と最新情報、

山小屋を支えてきた男たちの物語などなど、南アルプスの過去と現在、未来をご紹介。

コースガイド+綴じ込み全エリアマップも付いて、

この夏、南アルプスへ行きたくなる大特集です。

第2特集「山のデジタルガジェット活用術」

デジタル機器を上手に使いこなして、登山をより安全にもっと楽しく!

スマートフォンの地図アプリの使い方を中心に、最新の山用腕時計、

デジカメも紹介します。

綴じ込み付録「携帯して役立つ 山のピンチシート」

もし山で緊急事態に遭遇したら、あなたはうまく切り抜けられますか?

「山のピンチシート」は山でさまざまなピンチに陥ったときの対処法を

一枚にまとめたシートです。山行時にぜひ携帯して役立ててください。

『ROCK&SNOW』064号

特集「トレーニング最前線」。

キャンパスについて多くのページがさかれている。

これは、ギュリッヒが、クライミング練習に取り入れて話題になった。

しかも、当時(1991年)としては破格の難度である「アクシオンディレクト」9aをRPした。

しかし、当時の日本にはまだジムがほとんどなかった。

(姫島OCSくらい?・・・現在の場所に移転したのは90年代半ばくらい)

パンプ大阪店が出来たのが1997年。

私の家に案内状ダイレクトメールが届いて驚いた。

(オーナーの内藤さんに会った時、よく私の住所が分かりましたね?と、思わず聞いた)

その後、CRUXが出来て、OCS、パンプの3店舗時代が続く。

今世紀以降の経過は、皆さんご存じの通り。

話がそれたが、キャンパスが流行ったのは90年代後半から、21世紀初めくらい。

今、あまりやってる方を見かけない。

これが契機となって、再び流行るかもね?

私に限って言えば、指を痛めたくないので、消極的な気分。

若者+上級者向きの練習方法、と思う。

これ以外に気になった記事は、「エベレスト雪崩遭難が物語るもの」(池田常道)が読みごたえがあった。

P78

今季の外国人登山者は、31隊334人に上るという。これだけの人数を山の上で食わせるために、シェルパたちは、危険地帯をいったい何回往復すれば事足りるのであろうか。現代のエベレスト登山が、構造的にはらむ危険がここにある。

P79

登山ボイコットに至る過程で明らかになったのは、富める人と食えない人が混在するシェルパ社会の二極構造だった。ヒマラヤは金になると思って参入してきたシェルパや近隣民族のなかには、経験も判断力も技術も、時には体力さえ劣る者が交じっている。BCやABCで、急性高山病以外の原因で病死する例が目立つことに読者は気がついているだろうか。

P79

シェルパ族は、ネパールの総人口2650万人の1%に満たない。しかし、彼らがヒマラヤ登山で稼ぎ出す外貨は、国の収入の重要な部分を占めていることは確かだし、ネパール政府は、エベレストに代表されるヒマラヤ観光を捨て去るわけにもいくまい。(よかったら、全文を読んでみて)

P120-122

ギリシャの岩場メテオラ。

ギリシャと言えばカリムノスが有名だが、ここがギリシャのクライミングの原点だそうだ。

アクロポリスとともにギリシャ二大世界遺産だが、クライミングが認められているのが素晴らしい。

(日本だったらムリ?)

今回、あまり読むべき箇所がなかった。

(コンペ情報は、ネットで入手できるし)

おもしろい特集を組んで、美麗な写真と、まとまった情報を提供して、デジタルに対抗して欲しい。

今後の企業努力に期待する。

なお、次回の特集は、『クライミング進化論』

特別企画シューズテスト2014。

【ネット上の紹介】

特集:トレーニング最前線

パフォーマンス向上のために効果的なキャンパシング練習法や故障対策、

トレーニング・ギアの紹介と利用法、PDCサイクルを見据えたトレーニングプラン、

スティーブ・ハウスが提唱するアルパインクライマーのためのトレーニング・メソッド等、

より強くなりたいクライマーのための最新・トレーニング特集

記録:パタゴニア2014

今年一番の話題となったトミー・コールドウェルとアレックス・オノルド

によるパタゴニア、フィッツロイ岩峰群の完全トラバースの記録と、

横山勝丘・増本亮・佐藤裕介らのティト・カラスコ西壁初登攀の記録

記録:安間佐千 inスペイン2014、利尻岳西壁クライミング&スキー、

グランド・ジョラス北壁

インタビュー:平嶋 元

レポート:パラクライミングの世界

リザルト:2014W-CUP開幕戦、第22回ピオレドール、等

【関連図書】

旅の手帖 2014年5月号

今月号の特集は「聖地を旅する」。

気になるテーマなので、購入した。596円

内容は次のとおり。

[特集]

●自然の力をチャージ!

聖地を旅する

◇Introduction●宗教学者・島田裕巳に聞く「聖地」のはなし

◇熊野●巨石に神を感じる自然信仰の源流がここに(三重県・和歌山県)

◇富士山●神が鎮座する聖域と崇拝された気高き霊峰(山梨県・静岡県)

◇宇佐・国東半島●神と仏はいかにしてこの地で習合したのか(大分県)

◇沖ノ島●女人禁制を貫く玄界灘に浮かぶ神の島(福岡県)

◇出羽三山●現在・過去・未来をめぐって生まれ変わる(山形県)

◇久高島・斎場御嶽●本来は男子禁制、琉球最高の祈りの地へ(沖縄県)

◇イラストルポ●風まかせ神まかせ 天理“出会い”の旅(奈良県)

◇新しくなった伊勢・出雲へ●伊勢神宮(三重県)・出雲大社(島根県)

◇「遷宮1周年記念プラン」で聖地・出雲を堪能○星野リゾート 界 出雲

◇聖地Column_○○禁制の聖地

◇聖地Column_海外の聖地

◇聖地Column_四国霊場開創1200年

◆町に漂う、江戸情緒・明治の薫り

東京 老舗めぐり

・浅草・向島●うなぎ、寿司、天ぷらと江戸前の名店勢揃い

・日本橋・人形町●旧街道の起点で元祖メニューを味わう

・銀座●文明開化以来、時代に先駆けてきた町で守られる味

・両国●大相撲・鬼平・忠臣蔵……。歴史の町の江戸料理

・神田●戦火を免れた下町で文人が愛した名店を訪ねる

・上野●粋人好みの上野の山。池のほとりで和洋ランチを

・まだあります!●東京の老舗が集う町

freefan69号が送られてきた。

気になった記事をピックアップする。

P2

日本フリークライミング協会NPO法人化

1989年から「任意団体」として活動してきた日本フリークライミング協会が、

2013年11月末に「非特定営利活動法人」として認可をうけ、

2013年12月20日、法人としての登録を完了。

「NPO日本フリークライミング協会」となった。

現在、「一般NPO」であるが、2年程度実績を作って、「認定NPO」を目指す。

認定NPOになると、寄付金等が免税扱いとなるそうだ。

P16-27

8の字結びの基本について書かれている。

基本なので、しっかり確認したい。

出来れば、きれいな8の字を作りたい。

チェックポイントは3つ。

1.結び目(8の字が正しくできているか)

2.ハーネスのベルトバックルが折り返されているか

3.ビレイヤーのデバイスのセットが正しくされているか

これらを互いに指さし確認します。

P38-39

シーサイドのグランドフォール事故について報告されている。

保持していたホールドが手前に剥がれ始めました。クライマーはビレイヤーを気にして、岩を落とさないように押さえたような体勢のまま墜落。2本目のボルトにテンションが掛かると同時に押さえていたホールドがロープに落ち、ロープを一瞬に切断しました。

私が気になったのは、『ロープを一瞬に切断』という箇所。

21世紀になってロープも進化したが、ナイロンザイルの「氷壁」の時代(1955年の事故がモデル)と変わらない、ってこと。ロープは、鋭利な岩角に弱いのだ。

【覚書】

2014年度、JFA年会費3000円振込んだ。

遅ればせながら、記しておく。

【ネット上の紹介】

- [連載]新・日本の岩場を斬る

Spiderman is back! 湯河原幕岩・正面壁

[文:新田龍海 写真・構成:森山憲一] - [クライミングの技術]今さら聞けない 8の字結びの基本

[文と写真:freefan編集部 監修:菅野富寿] - [話題]新しいクライミング動画メディア

[文:榎戸雄一] - [ローカルレポート] 2013年9月~2014年3月

[構成:北岡和義、宮脇岳雄、井上大助、小川郁代 他]

- from東北

岩手・ひょうたんケイブリボルト作業報告

宮城・みちのくボルダリングフェスティバル

霊山ボルダー公開から現在と今後 - from関東・甲信越

湯河原幕岩「最高カンテ」崩落

伊豆・城山南壁、鷲頭山、奥多摩・川合ボルダー - from城ヶ崎

シーサイド・パトロール報告、駐車場情報

グラウンドフォール事故報告 - from中部

愛知・鳳来清掃報告と入山者数調査協力のお願い - from関西

三重・宮川、奈良・御手洗渓谷、兵庫・MCフェイス、こうもり谷 - from中国・四国

広島・下帝釈峡、島根・島根半島、四国クライミングカップ報告 - from九州

長崎・竜頭泉

- from東北

- [連載]ローカル強強クライマー列伝2 -徳島編- 阿部 六輔

[文と写真:北岡和義 写真:後藤英之] - [The Competition]

2013年度下半期 コンペレポート [文と写真:伊東秀和]

ワールドカップ・リードで安間佐千が2年連続総合優勝

2014クライミング日本選手権マムートカップ

キョーリン ボルダリングジャパンカップ2014

近年のコンペ事情と子どもたちの成長について思うこと

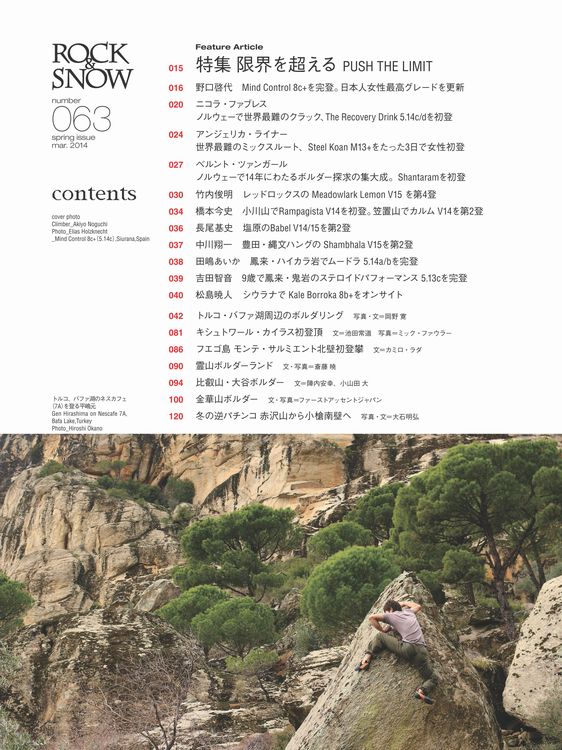

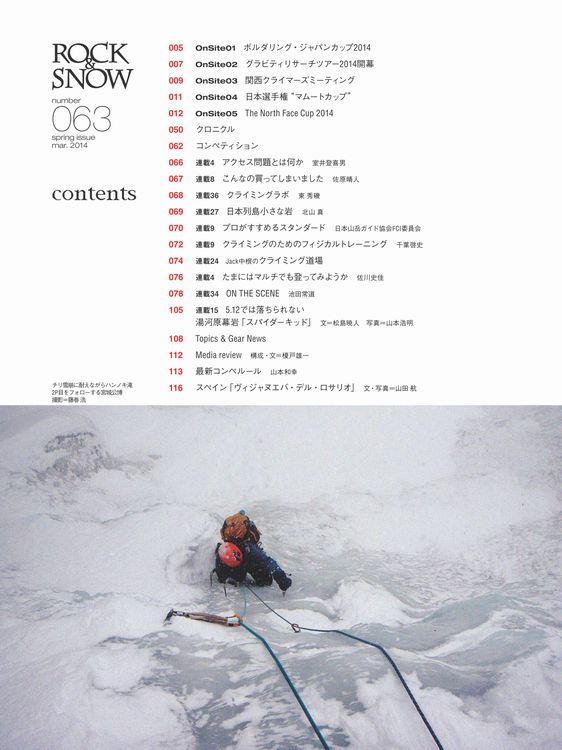

ROCK & SNOW 063 春号 2014

今回の特集は「限界を超える」。

トップクラスの選手の具体例が示される。

トップクラスの選手だからこそ、限界を超えられるのか、

限界を超えてきたからこそ、トップクラスになれたのか?

他に、いくつか気になった記事をピックアップする。

P58

「クライミングエリア内の希少猛禽類営巣地の保全について」

・・・つまり珍しい鳥を保護しましょう、ってこと。

鳥類レッドリスト (たくさんの絶滅危惧種がいる)

P107

幕岩小登攀史by菊地敏之

そもそもこの岩場は、その昔がそうであったように、自然で、いかにもフリーで登りたくなるようなラインが多く並んでいる。それらを、ごく自然に、弱点を探しつつ登ることが、本来のフリークライミングというものだろう。

(フリーの本質に触れられている・・・なぜチッピングが駄目なのか、限定ルートに三つ星がつかないのか、これにより理解出来る。グレードにかかわらず、弱点を突いたルートは、輝いているし、時代が変わっても魅力を減じない)

P112

「Gimme Kraft」が紹介されている。

14dをOSしたアレックス・メゴスを育てたコーチ陣が運営に携わっているジムがGimme Kraft。

Video: Gimme Kraft Trailer

P114

コンペのルールについて書かれている

この中で、Zクリップについて触れられているのが興味深い。

コンペに出るような方でもZクリップはするし、主催者側も想定している。

『なお、Zクリップ自体は違反ではありません。「直さなかればならない」とされているのは安全上の問題があるからでしょうが、それを行わなかった場合の罰則的な規定はありません。

・・・図で示されている『ルーフ越え』の場合だと、実際問題、修正する必要はなさそうだ。

P116-119

スペイン・アンダルシア「ロサリオ」の岩場が紹介されている。

写真と文章を寄稿しているのは、ナカガイジムスタッフ・山田君。

出来るなら、カラーで紹介して欲しかった。

ロクスノ側の都合で「モノクロ」なのが、残念だ。

【ネット上の紹介】

特集:限界を超える

野口啓代による国内女性初のグレード「Mind Control(8c+)」(スペイン)、

アンジェリカ・ライナー(イタリア)が登ったカナダの女性最難ミックス「Steel Coan(M13+)」、

ニコラ・ファブレス(ベルギー)のクラック最難ルート「The Recovery Drink(5.14)」(ノルウェー)、

ベルント・ツァンガール(オーストリア)の世界最難ボルダー「Shantaram(V16)」(ノルウェー)……。

そのほか、竹内俊明、田嶋あいか、吉田智音、長尾基史、

中川翔一、橋本今史などが、それぞれの限界グレードを押し上げた。

特別企画:最新 ボルダーエリア情報

国内で解禁された3つのビッグ・ボルダーエリア……

金華山(宮城)、霊山(福島)、比叡山(宮崎)の課題を一挙公開。

記録:ミック・ファウラー(英国)らによるキシュトワール・カイラス、カミロ・ラダ(チリ)

によるフエゴ島サルミエント主峰、冬季新ルート北壁からの57年ぶりの第2登、

岡野寛のクライミングトリップ in トルコ

レポート:ボルダリング・ジャパンカップ、クライミング日本選手権ほか

ガイド:スペインの岩場

最難グレードの更新が相次いだクライミング界の最新記録をレポート

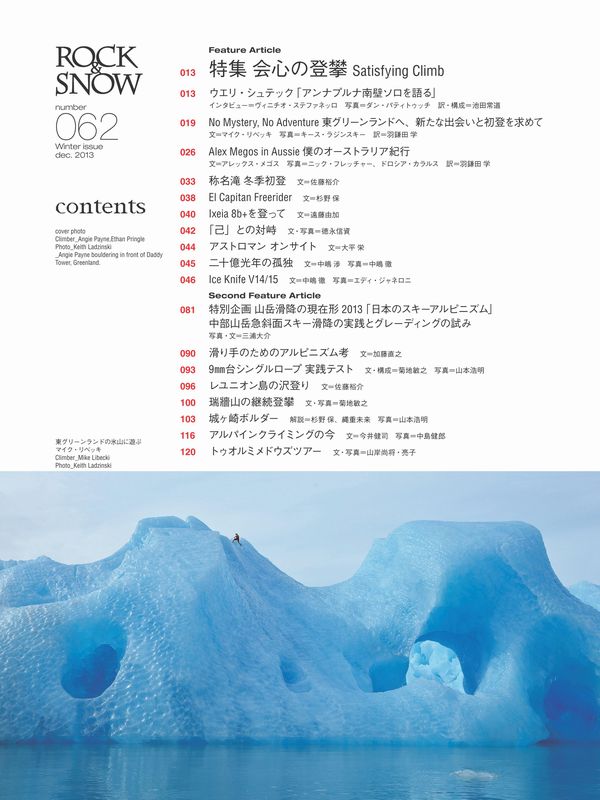

ROCK & SNOW 062 冬号 2013

遅くなったが、気になった記事をピックアップ。

①今回の特集は『会心の登攀』。

P40遠藤由加さんの記事がよかった。

8000m無酸素アルパイン、ビッグウォールA5、・・・これだけでも十分すばらしい。

さらに、スペインで8b+をRPされた。

年齢とともに、限界を押し上げるのは困難となってくる。(痛切に、日々感じている)

それでも、練習とメンテを続けるのは、大変な労力を必要とする。

(練習量に比例して上達する若者には、解らないでしょうね)

だから、この記事は励みになる。

②P93-95

シングルロープ・テスト。

細いロープが増えてきた。

ビレイディバイスとの相性はどうか?

細い=軽い、故に、細いロープが普及する。

問題は、細すぎるとビレイしにくい、止めにくい、ってこと。

ビレイディバイスとの相性もある。

私のアドバイスは、次のとおり。

A、ビレイヤーをころころ変えない。(知らない人に頼まない)

B、信頼できる方に頼む。

C、細いロープを使用するときは、ビレイヤーの了解を得る。

D、ビレイディバイスは、何を使うのか、確認する。

E、ロープとの相性について、お互いチェックする。

F、非力&不慣れな方のビレイ、細いロープ、ロングフォール、体重差10kg以上・・・この4つが揃うと事故のもと。

【参考】

アルテリアのHPでバッド・ビレイヤー動画が掲載されている。

綺麗なネエちゃんに気を取られて、ビレイがおろそかになる。

ビレイ中に携帯に出たり、とか。

笑えるけど、笑い事じゃない!

The World's Worst Belayer - Bad belaying techniques

P113-115

ジョン・バーカーの記事。

世界中のクライマーに影響を与えたジョン・バーカー。

2009年7月5日、フリーソロで亡くなられた。(合掌)

【ネット上の紹介】

ROCK & SNOW 062 冬号 2013

特集:会心のクライミング

世界を震撼させたウエリ・シュテックのアンナプルナ南壁ソロ28時間、

マイク・リベツキによるグリーンランドの未踏の大岩壁登攀、

日本のギリギリボーイズたちが繰り広げる瑞牆山での連続登攀、

そして佐藤裕介の宿願であった「冬の称名滝初登攀」など、

トップクライマーたちが経験したベストクライミングをそれぞれが回想し、レポートする。

第2特集:山岳滑降の現在形2013【日本のスキーアルピニズム】

三浦大介による「中部山岳急斜面スキー滑降の実践とグレーディングの試み」、

加藤直之の「滑り手のためのアルピニズム考」

ガイド=(国内)城ヶ崎ボルダー、

(海外)トゥラミメドウズ

レポート:2013W-CUP総括

第8回ピオレドール・アジア速報 レユニオン島の渓谷登攀

用具企画:9mmシングルロープ

「歩く旅をしよう 気ままにロングウオーク」NHKテキスト趣味Do楽月曜

山だけでなく、いろんな場所を歩く。

なかなか楽しい企画。

【参考リンク」

歩く旅をしよう

~気ままにロングウオーク

若菜晃子(編集者)

第1回 近くの丘に登ってみよう(鎌倉アルプス)

第2回 高原で 秋の気配を感じて(霧ヶ峰)

松本泰生(早稲田大学理工学術院客員講師)

第3回 街歩きは発見の連続(都内階段巡り)

山浦正昭(カントリーウオーカー)

第4回 地図を片手にカントリーウオーク(三崎口)

第5回 旅の記録を地図に残そう(三崎口)

シェルパ斉藤(バックパッカー)

第6回 ロングトレイルを歩くには(準備編)

第7・8回 ロングトレイルを歩く(熊野古道)

freefan68号が送られてきた。

チェックポイントを書いておく。

P15-P20

BOTANIX代表・伊藤君のインタビューが掲載されている。

どうしてるのかなぁ、と気になっていた。

タイムリーな記事でよかった。

クライミングウォール施工とルートセッターとして日本各地で活動している。

今まで多くのクライマーを見てきたが、伊藤君ほど短期間で上達した人を知らない。

トレーニングとストレスは半端ではなかった、と思われる。

*参考までに、以前に頂いた、伊藤君のコメントをリンクしておく。(2010.3.7付)

→http://blog.goo.ne.jp/takimoto_2010/e/83b763376f16920a1591608fd5f18eb8

P22-P24

クイックドローのラバーバンドについて書かれている。

今年の夏(7/2)、フランスのオルピエールの岩場で事故が起こった。

イタリアのチト・トラバーサ少年がロワーダウン中にグランド。

間違った接続方法でクイックドローを作って岩場で使用し、

それを知らずに借りたチト少年がグランドフォール、である。

この事故の顚末と、原因を探っている記事。

・・・これは人ごとではない。

なぜなら、日本では他人がヌンチャク・セットしたルートを登ることは珍しくないから。

果たしてそのヌンチャクは大丈夫なのか?

自分のクライミング仲間なら信用できる。

でも、顔見知り程度の人ならどうか?

↑常識では考えられないけど、事故って、そんなものだ。

↑私は、現在ブラックダイヤモンド・内蔵タイプとシモン・輪ゴムタイプを使用(ペツルの「パンツ」タイプも所持)

P25-P28

『小川山レイバックの終了点ボルトを考える』

様々な問題が提起されている。

クライミング上のモラルが問われる。