「老いを読む老いを書く」酒井順子

P58

高齢者がつらい立場におかれがちだったからこそ、かぐや姫や桃太郎といったスーパーキッズが高齢者にもたらされる物語が生まれたとも言えよう。

P166

高齢者が何より欲しているのは、言わずもがなではあるが、金と健康である。

P198・・・佐野洋子の発言、医師との対談

「それに無駄ですよ、寝たきりで百歳以上生きたりして」

(中略)

「なかなかそれを言ってくれる人がいないからねえ(笑)。言ってくれるのは、佐野さんぐらいですよ」

P206

ドナルド・キーンは、エッセイ「谷崎潤一郎の文学」において、『瘋癲老人日記』は「老年の性の問題を扱ったもの」であり、それは、

「世界文学全般においても、私の知る限り唯一の例」

と語っている。

【参考&関連】・・・文学じゃないけど旧約聖書が「老人の性」を扱っている

伊藤:最後の生命の輝きが?

山折:その実例として『旧約聖書』のダビデ王の話を引き合いに出すんです。晩年になって枯木のように衰えた王を近臣たちが心配して、全国に美しい若い少女を求めた結果、シュナミ族のアビシャグという女性を見つけてきた。そして、彼女を湯たんぽ代わりにダビデに侍らせたところ、ダビデ王は見事に甦ったというんですね。

伊藤:湯たんぽ代わりですか。

山折:そこでエリクソンは、このようなケースに「シュナイズム」という、新造の心理学用語を与えているんです。シュナイズムというのは、男というのは年を取ると湯たんぽを欲しがると。

【ネット上の紹介】

老後の不安と欲望をエネルギーに、咲き乱れる「老い本」の世界―そこに映し出された私たちの無意識とは。先人・達人は老境をいかに乗り切ったか。名エッセイストが読み解く「老い」のニッポン精神史。

第1章 老いの名作は老いない(迷惑をかけたくない―『楢山節考』

いつか、自分も―『恍惚の人』

マンガが見つめる孤独―『いじわるばあさん』

古典の老いと理想―『竹取物語』『枕草子』『徒然草』『方丈記』)

第2章 老いをどう生きるか(百歳の人間宣言

定年クライシス

六十代―老人会のフレッシュマン

「乙女老女」は未来志向)

第3章 老いのライフスタイル(一人暮らし

おしゃれの伝承

おばあさんと料理

田舎への移住)

第4章 老いの重大問題(金は足りるのか

配偶者に先立たれる

「死」との向き合い方

老人と性)

「先生!どうやって死んだらいいですか?」山折哲雄/伊藤比呂美

10年ぶりの読み返し。

P17-18

山折:食欲と性欲は切っても切れません。釈迦やキリストが修業時代、悟りを開くとか真理を突きとめるとかいう前に、断食や精進ということを非常に重視して行うわけですね。

P94-95

山折:日本では比叡山で修行するときに重要な四つの課題があると、伝統的に言われてきた。それが「論湿寒貧」です。日本の宗教にとって重要な時代、思想的に深まった時代というのは十三世紀です。法然・親鸞・道元・日蓮が出てくる。この四人は全員、その四つの課題にとりくんで、比叡山で修行したり勉強したりしていた。

P128-129

山折:『ヨハネ福音書』の冒頭に、「はじめに言葉ありき」と書かれているでしょう。この翻訳がほんとに正しいのかどうかに異議を唱える人はあまりいないけれど、山浦玄嗣(はるつぐ)さんという方がまったく新しい問題提起をされました。

伊藤:(前略)今、山折先生がおっしゃったところは、こんなふうになります。「初めに在ったのァ神様の思いだった。思いが神様の胸に在った。その思いごそァ神様そのもの。初めの初めに神様の胸の内に在ったもの」(ケセン語新約聖書)

【ネット上の紹介】

生きることを真正面から見つめ、格闘してきた詩人・伊藤比呂美が、宗教学者・山折哲雄に問いかける、「老いを生きる知恵」。

[目次]

1 性をこころえる(食欲と性欲の切っても切れない関係

欲望を満たしつつ、快く死んでいきたい

「翁」の表情は日本の老人の理想 ほか)

2 老によりそう(木石のように生きる

乾いた仏教、湿った仏教

国を誤らせた五七調 ほか)

3 病とむきあう(創造的な病

「気配の文化」と「告知の文化」

「思いやり」のあいまいさ ほか)

4 死のむこうに(骨を噛む

ひと握り散骨のすすめ

儀式抜きで生きていけない ほか)

「生き物が老いるということ」稲垣栄洋

P70

地球上で、閉経する生物は、人間と、シャチとゴンドウクジラの三種類だけである。

それにしても、どうして、閉経して繁殖能力を持たないおばあちゃんシャチが長生きをするのだろうか。(中略)

おばあちゃんがいない場合と比べて、おばあちゃんがいる群れは、孫の生存率が高まるというのである。そして、おばあちゃんシャチが死ぬと、その後、孫の生存率が低下するという。

海は危険がいっぱいである。おばあちゃんシャチの豊富な経験と知恵が群れを正しく導いていく。そして、母親世代のシャチに子育ての知識を伝え、家族の世話をする。こうしておばあちゃんシャチの存在によって、群れの生存率が高められていくのである。

【ネット上の紹介】

イネにとって老いはまさに米を実らせる、もっとも輝きを放つステージである。人間はどうして実りに目をむけず、いつまでも青々としていようとするのか。実は老いは生物が進化の歴史の中で磨いてきた戦略なのだ。次世代へと命をつなぎながら、私たちの体は老いていくのである。人類はけっして強い生物ではないが、助け合い、そして年寄りの知恵を活かすことによって「長生き」を手に入れたのだ。老化という最強戦略の秘密に迫る。

第1章 「老い」は「実り」である

第2章 「老い」が人類を発展させた

第3章 ジャガイモは死なない―死を獲得した生命

第4章 そして男と女が生まれた

第5章 限りある命に進化する

第6章 老木は老木ではない

第7章 「若さ」とは幻である

第8章 植物はアンチエイジングしない

第9章 宇宙でたった一つのもの

「親を送る」井上理津子

人生最後の通過儀礼、介護と看取り。

両親を相次いで亡くしたノンフィクション作家の体験記。

P114

「末期の水を用意しました。これを口に含ませてあげてください」

看護師さんが、割り箸と綿花、容器に入った水をよこした。

「はい?」

「あの世に旅立たれる間、喉が渇かないようと、昔からの仏教の儀式です」

P129

「戒名と言うのはね・・・・・・」と説明があった。

「亡くなった人は、仏さんの弟子の仏さんになるんですね。戒名は、そのための、徳を表す名前で、成仏のために必ず必要なものなんですね。かよ子さんという俗名は、仏さんの世界で通用しないから・・・・・・。戒名を授けられることによって、初めてご先祖さまの一員となることがでる。うちの過去帳にも、戒名がないと記録できないことになってるんですよ」

P248

「ご承知のとおり、四十九日は満中陰と言います。中陰とは、生と死つまり陰と陽の狭間のことで、その期間が満ちるから、満中陰なんですね。どういうことかというと、仏教では亡くなった人はすぐあの世にいけるのではなく、死後七日ごとに冥土の裁判を受けながら、この世との狭間を歩かれる。そして、四十九日に、一番偉い裁判官、閻魔大王たち十五人から最後の審判を受けることになってるんですね。

生前に良いことをして徳を積んでいると天国へ、悪いことをしていると地獄へ行く、と子どもの頃言われませんでしたか。あれ、ですね。だから四十九日の法要は、亡くなった方が良い裁きを受けられますようにと拝む法要なんですね」(細かいことを言うようだが、お坊さんの言葉だから、「天国」ではなく、「極楽」ではないだろうか?「最後の審判」という言葉も、ユダヤ教やキリスト教の世界観を感じる・・・先日、大塚国際美術館に行った際に見た、ミケランジェロ、システィーナ礼拝堂のフレスコ画を思い出した)

【同著者の作品】・・・とても良かった

「さいごの色街飛田」井上理津子

【ネット上の紹介】

親との別れは突然やってくる。79歳の母が火傷を負い、病院に運ばれた。数日の入院で済むはずだったが、容態が急変。意識不明に陥り、生命維持装置をいつ外すかの決断を迫られる事態に。さらに追い討ちをかけるように、認知症気味の84歳の父まで…。両親を相次いで亡くしたノンフィクション作家が描く、看取りの苦しさ、悲しみ。親を送った人、これから送る人、皆に届けたい半年間のドキュメント。

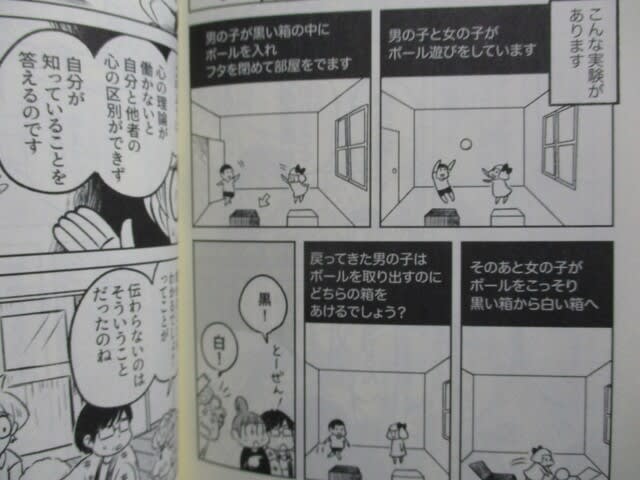

第1章 「お金を盗られた」「強盗にあった」と言うのはなぜ?

第2章 同じことを何度も聞いてくるのはなぜ?

第3章 何度注意してもお米を大量に炊いてしまうのはなぜ?

第4章 突然怒りだすのはどうして?

第5章 高齢者の車の事故はなぜ起きるの?

第6章 介護者につきまとうのはどうして?

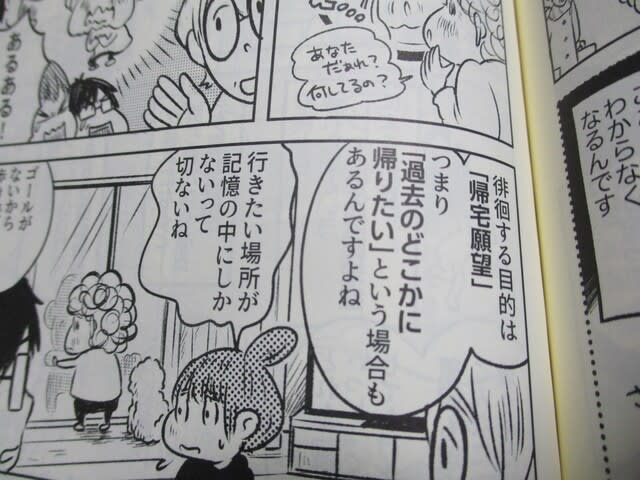

第7章 家にいるのに「帰りたい」と言うのはなぜ?

第8章 これってもしかして「徘徊」ですか?

第9章 排泄を失敗してしまうのはなぜ?

第10章 介護に疲れ果てました。どうしたらいいですか?

番外編 なんでお尻を触るんですかコラー!!

「介護のうしろから「がん」が来た!」篠田節子

P24

配偶者でも肉親でもない人々の排泄物のついたパンツに嫌悪感を抱かない嫁や婿がいるだろうか。それを強要して相手の愛情や倫理、人間性を見極めようとする行為ほど卑しいものはない。

P26

高齢化が進み、寿命が尽きた後も死なせない技術だけが発達し、その一方で医療福祉関連の支出がふくれあがる中、負担を丸投げされた家族が形ばかりの公的支援の中で疲弊し、病み、次世代を巻き込んで崩壊していく。

看取った後の後悔、罪悪感

P96

最大の原因は限界を超えた介護にあるとしても、本来解放されて青天井になるはずの介護者を、そうした心情に追い込む空気がまんえんしている。

「その後」の介護者から生きる気力を奪い去るほどの後悔や罪悪感、喪失感については、理詰めで説得してどうなるというものでもない。

救われた言葉

P159

「お母様は私どもにお預けになって、あなたが少しゆっくりなさってください。このままでは家庭崩壊まで行きますよ」

入院まで

再建の決断

手術

院内リゾート

退院

手術後25日の海外旅行

日常復帰

二度目の手術へ

解禁

乳房再建その後

波乱含みの年明け

介護老人保健施設入所の経緯

ホーム巡礼 八王子十四ヵ所

ここは絶海の孤島!? パラオ

グループホームに引っ越し

エッセイは終わっても人生は終わらない

“特別対談”篠田節子×名倉直美(聖路加国際病院・形成外科医)

P173

第2章 プライドのゆくえ

第3章 おはようおかえり

第4章 テイスト・オブ・定年後

第5章 特に何も変わりません

第6章 ただの人になれますか?

第7章 平等なカルチャー

第8章 問題ない問題

第9章 人生のマッピング

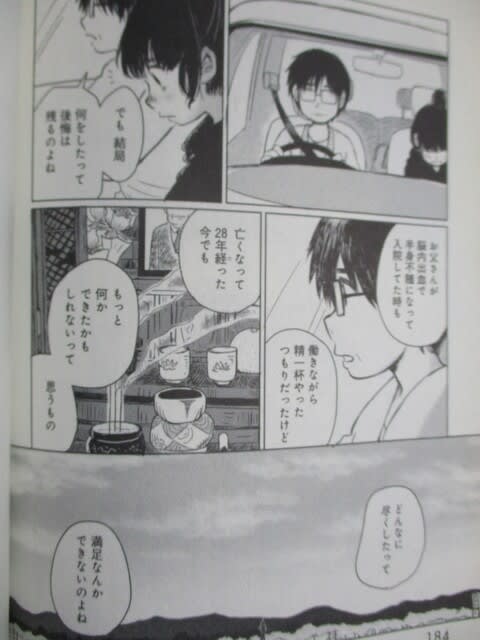

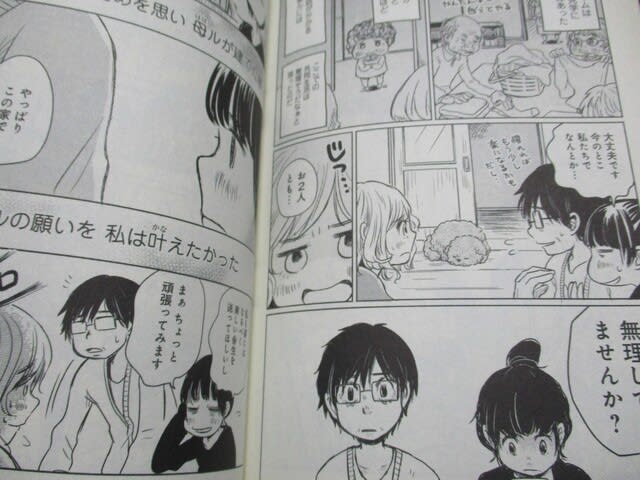

「私が誰かわかりますか」谷川直子

文藝賞受賞作、「介護・看取り」小説。

おそらく、今年の(個人的)ベストと思う。

あるあるネタ満載、超リアルな現実と世間が描かれる。

介護真っ最中の人も、これからの人も読んでみて。

P64

「(前略)ボケてる人間ってさあ、未知との遭遇だわ」

「とにかくね、油断しちゃダメだよ。期待を裏切ってくるからね」

「ほんと、予測不可能だからよけい疲れるのよね、振り回されてる。ボケてるったって大人だからさ、へんなところで頑固でしょ。意味のないやり取りが続くとものすごくむなしくなってくる」

「わかる。子育てなら苦労してもいつかは終わって報われるけどさ、介護って報われないもん。時間の浪費以外の何物でもない」

P74

理屈はわかるけれど、真心というものがいつもはね返されるのはなぜなのだ。

P81

日本では、2025年には65歳以上の老人の5人に1人が認知症になる見通しだという。その数、七百万人。その家族は、特養にたどり着いたとき、ようやく介護から抜け出せるのかもしれない。特養という言葉には、もう介護を人に任せてしまってかまわないという世間のお墨付きをもらったような重みがある。

P96

夫が妻に対して気遣いを怠るのは、家に帰ると同時に脳のスイッチがオフになっているからだと瞳にはよくわかる。

P154

なぜ多くの老人が、自分の息子の嫁に看護や介護をさせるのか、昌子は疑問に思う。何一ついいことはない気がするからだ。子どもには育ててもらった恩があると言うが、産んだのは自分なのだ。育てることは産んだ親の仕事で、恩を売るのはまちがっている。

P192

彼らは幼な子になりどんどん自由になっていく。自由ほど凶暴なものはないと、恭子は思う。

P204

お義母さんは死んでいく人よ。健くんはこれから生きていく人。そしてあなたも」

P216

総天然色の写真にモノクロームの墨絵が勝ってしまうことがあるように、失われた力、失われてもなお残った力、それこそが「老い」なのだけれど、残った力の持つ特殊な味に、桃子もときおり圧倒的な敗北感を抱く。それは桃子がまだ自分というものの一部を失くしていく経験をしたことがないからだ。

P219

私のような「長男の嫁」は絶滅危惧種。それでいい。

【おまけ】

ちなみに、昨年のベストは次のとおり。

小説部門=「引き抜き屋」

ノンフィクション部門=「子どもたちの階級闘争」

マンガ部門=「夕暮れへ」

【ネット上の紹介】

介護する女の実感満載!文藝賞受賞作『おしかくさま』で本格的にデビューした実力派作家が、実体験にもとづいて「世間体」の影響力を描いた新たな「介護・看取り」小説。再婚を機に東京から地方都市に移住した桃子を待っていたのは、長男の嫁としてかかわる義理の父の介護だった。アルツハイマー病の夫を三年老々介護した義理の母がついに白旗を上げたとき、「長男だからおやじを引き取るべきだ。ホームに入れたら世間がなんと言うかわからない」と夫に言われて桃子は悩む。介護の押し付け合い、グループホーム入所後のケア、入院先での付き添い、老健施設への移行。何が正解かわからないまま、しかたなく介護を続ける桃子の前に、必ず世間体が姿を現す。義父を在宅介護する友人の恭子、育児と仕事と介護の三つ巴につぶされそうになる瞳、死んだ夫の両親に家政婦のように扱われている静子。この三人も、長男の嫁として介護を背負わされ疲れきっていた。血がつながっていないからこそ、嫁たちは世間の視線が気になって介護を投げ出せない。やがて時とともに衰弱してゆく義父の最期を通じて、桃子は、寿命を生き切るその姿に心を動かされ、老いの力強さを肌で知る。人生を終えるのは一大事業なのだ

「看る力」阿川佐和子/大塚宣夫

阿川佐和子さんと慶友病院、元院長・大塚宣夫 さんが介護や老後について対談。

阿川:点滴もしない?

大塚:しません。はっきり言えば、口に入れてもらったものを飲み込めなくなる、つまり食べられなくなったら、ほどなく最後を迎えると言うこと。その人の生きる限界だという考え方なんです。

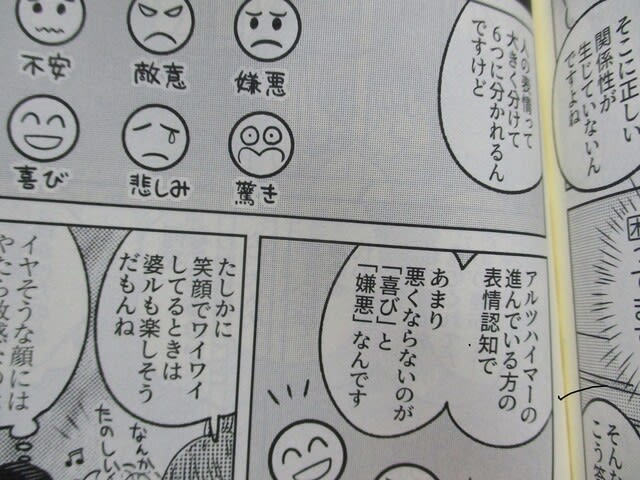

認知症とは?

P30

大塚:認知症はひと言でいえば記憶の障害があるがゆえに、自分の中に入ってきた新しい情報をうまく処理できなくなっている状態とも言えます。人間は過去の経験を記憶という形で残しています。それと照合しながら、今起きていることに対してどう行動すべきか判断をする。けれども認知症は、その過去の記憶にうまくアクセスできない、あるいは即座につながらなくなっている状態にあるのです。

遠藤周作さんの言葉

P146

阿川:入院している旦那さんがだんだんと弱ってきて記憶が曖昧になって、最後まで覚えている言葉は、奥さんかお嬢さんの名前。ところが、反対に奥さんが弱って記憶が薄らいでいった場合、最初に忘れるのが、亭主の名前。

【ネット上の紹介】

作家、インタビュアーとして活躍するいっぽう、九十四歳で亡くなった父・弘之氏を看取り、いまは認知症の母の世話をするなど、介護経験豊富なアガワ。一万人以上のお年寄りと向き合い、六千人以上の最期を看てきた高齢者医療の第一人者、大塚医師。二人が語る親&伴侶の正しい介護法、理想的な老後の生活術―。

1 看る力・家族編(好物は喉につまらない

医療より介護、介護より生活

赤ちゃん言葉は使わない ほか)

2 看る力・夫婦編(認知症の診察は夫婦一緒に

定年後の夫は新入社員と思え

一人暮らしのススメ ほか)

3 看られる覚悟―あなたが高齢者になったら(七十五歳が節目

老人に過労死なし

なぜ老人はいつも不機嫌なのか ほか)

「サイレント・ブレス」南杏子

看取りの問題を扱っている。

訪問診療クリニックの医師が主人公。

どう最期を迎えるのか、迎えさせるのか。

P38

死にゆく患者にとって、医師の存在価値などあるのだろうか。そもそも病気を治せない医師に、何の意味があるのだろう。

P67

終末期の患者の多くは、人生の意味や価値を見失うことによる根源的な苦痛に見舞われる。

P241

「医師にとって、死ぬ患者は負けだ。だから嫌なもんだよ。君も死ぬ患者は嫌いか?」

「え?」

何と答えたらいいのだろう。

「よく考えてごらん。人は必ず死ぬ。いまの僕らには、負けを負けと思わない医師が必要なんだ」

【ネット上の紹介】

誰もが避けては通れない、愛する人の、そして自分の「最期」について静かな答えをくれる、各紙誌で絶賛された現役医師のデビュー作。 2018年6月21日のNHK「ラジオ深夜便」にて紹介され、話題沸騰中!「生とは何か。死とは何か。答えの出ない問いへの灯りのような一冊」(書評家・吉田伸子さん)「本書を読んで何よりも私は、救われた、と感じた」(書評家・藤田香織さん) 大学病院の総合診療科から、「むさし訪問クリニック」への“左遷”を命じられた37歳の水戸倫子。 そこは、在宅で「最期」を迎える患者専門の訪問診療クリニックだった。 命を助けるために医師になった倫子は、そこで様々な患者と出会い、治らない、死を待つだけの患者と向き合うことの無力感に苛まれる。けれども、いくつもの死と、その死に秘められた切なすぎる“謎”を通して、人生の最期の日々を穏やかに送れるよう手助けすることも、大切な医療ではないかと気づいていく。 そして、脳梗塞の後遺症で、もう意志の疎通がはかれない父の最期について考え、苦しみ、逡巡しながらも、大きな決断を下す。その「時」を、倫子と母親は、どう迎えるのか?