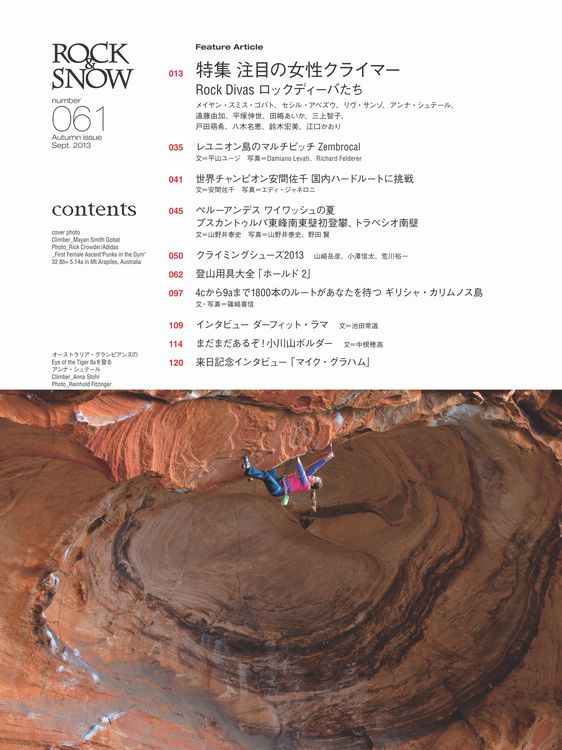

ROCK & SNOW 061 秋号 2013

#61号が送られてきた。

チェックポイントを書いておく。

P78

『Era Bella? それともEra Vella?ルート名の謎』 by羽鎌田学

Era Bella(9a)と言えば、2012年、正田マンがRPしたスペイン・マルガレフのルート。

ルート名の謎に迫るコラム。

P79に山田君が撮影した写真も掲載されている。

この写真はロクスノ#59のP40の写真と同じ。(クライマーは正田マン)

なお先日、山田君はスペインに出発した。

2012年のツアーでは、山田君はサンタリーニャのLa Fabela pa la Enmienda(9a)をRPした。

今年は、あの「チラムバラム」9bをトライするらしい。(→山田航 )

【追記】・・・トライ結果

→08 | 11月 | 2013 | ナカガイクライミングジム スタッフブログ

【参考】

「チラムバラム」はスペイン南部マラガに近いビジャヌエバ・デル・ロサリオにある。

次に詳しい記事が掲載されている。

→ロクスノ#52、P11、60-61

→ロクスノ#57、P14-15に拡大写真あり

P88-89

『結び替え、回収の仕方』 by菊地敏之

日本の岩場の終了点は、比較的整備されていて、カラビナ残置されていることが多い。

しかし、海外の岩場となると、結び替えを必要としたりする。

終了点の処理は、とても重要。

なぜなら、ルートの中で一番高い場所にあって、その箇所を頼りに地上まで降りるから。

失敗するとグランドである。

ここに書かれていることは、実践的且つ基本事項。

最低限の常識は理解しておく必要がある。

(ここに書かれている事だけで対応できない場合もある・・・実践を積み重ねて、臨機応変に対処するしかない)

柔軟な考え方で基本となる理屈を知っていれば対処出来るはず。

P94-95

『ナンガ・パルバットのテロリスト』 by池田常道

ナンガ・パルバットのベースキャンプがテロリストに襲われた。

外国人登山者10人と現地スタッフ1人が射殺された。

その状況を詳しく報告してくれている。

海外に行く登山家、クライマーは、社会情勢と無縁、と言う訳にいかない。

P97-101

『ギリシャ・カリムノス島』

以前、このブログでも飯田さんのレポートを掲載して紹介した。

1800本のルートがあるという。

いつか私も訪問してみたい。

「楽園」でしょうね。

【寄稿文】カリムノス(ギリシャ) クライミング日記『前編』

【寄稿文】カリムノス(ギリシャ) クライミング日記『後編』

ところで、ロクスノは1年に4冊送られてくる。

6の付く日に発売される。

私は知らなかったが、ロックとロクのシャレらしい。

【ネット上の紹介】

特集:ROCK DIVAS 注目の女性クライマー

活躍中の女性クライマーを取り上げて一挙に公開。

メイアン・スミス=ゴバド、セシル・アベズゥ、アンナ・シュテール、リブ・サンゾ、

遠藤由加、鈴木ひろみ、平塚伸世、八木名恵、三上智子、戸田萌希、田嶋あいか、江口かおり、他。

シューズテスト2013: 各社から発売された2003年度のニューモデルを20足、試履レポート。

インタビュー: コンペティターからビッグウォールクライマーへ変身を遂げたデイビッド・ラマを紹介。

レポート: 平山ユージが、世界のクライマーたちとともにレユニオン島でマルチピッチルートを開拓。

レポート: 2012W-CUPチャンピオン安間佐千による、国内難ルートの攻略記録。

レポート:山野井泰史がアンデスのワイワッシュ山群で二つの新ルートを開拓。会心の登攀記録を公表する。

ガイド:エーゲ海に浮かぶクライミング天国、カリムノス島。初級者から上級者の課題まで詳細にガイド。

用具企画: クライミングホールド Part2

山と渓谷 2013年8月号

今月の特集は『現場から考える 遭難しないためにできること』

気になるテーマなので、チェックしておこうと思う。

◇北アルプスの遭難現場から

・その1 ヘルメットのおかげで助かった命 穂高・畳岩尾根ノ頭での事例

・その2 北穂高岳周辺の遭難現場を検証する

◇北アルプス穂高岳遭難MAP

◇今こそ学ぶ遭難事故対策

◇遭難事故現場を歩く

・その1 幻覚に翻弄された6日間 大峰山脈・釈迦ヶ岳の事例

・その2 脱水と意識混濁の果て、奇跡の救助 鈴鹿・御池岳ゴロ谷の事例

◇道迷いを防ぐ基本的な歩き方

・岩稜編 岩場のペンキマークは頼れるか?

・低山編 道迷いを防ぐ「視線」を身につける

◇遭難当事者が語る 「運命の分岐点」 奥秩父・和名倉山の事例

◇山岳保険をどう選ぶか

ROCK & SNOW 2013夏号 No.60号が送られてきた。

気になった記事をピックアップする。

P88

『プロがすすめるスタンダード技術』

今回のテーマは【リードの指導】。

リードの際の、注意点を書いてくれている。

どれも常識・・・だけど、出来ていない方も多い。

トップロープと違って明らかに危険を伴うリードでは、それに臨む本人が危険性を理解していること、またその危険を避けようとする意識を強くもっていることが必要で・・・(後略)

(リードを目指す方は、ぜひこのページを読んで下さい。とても重要だから)

P105

松島君の【12aでは落ちられない】

今回は、芹谷「デッドライン」が取り上げられている。

12aじゃなく、12b/cだけど。(私は12c、で良いと思う)

昔、苦労して登った記憶があるので、松島君がどんな感じでトライするか気になった。

結果は、読んでみて。

P113

『Rock Giants2』

ギュリッヒが取り上げられている。

伝説のクライマーである。

P116の写真に注目。

アレックス・メゴスがギュリッヒのポスターの横で、1本指キャンパをしている。

P94

『エベレスト“リンチ”事件の顛末』

フリーの記事じゃないけど、気になる事件だ。

池田氏も、最終ページEditor's Noteで「暗澹たる思いです」、と。

彼ら(シェルパ)をここまでスポイルしたのは毎年殺到する公募隊であることはまちがいありません、と明解に書かれている。

【参考リンク】

ROCK & SNOW 2013夏号 No.60号

freefan67号発行&“安全ブック3”

JFAから「安全ブック」と「feefan」67号が送られてきた。

安全ブックで、まず読んだのは柏木の事故報告。

事故当時、メールをもらって経緯を知っているが、再度読んだ。

(何度読んでも心拍数が上がる)

防げそうで、防止できないのが、うっかりミス。

ベテランの方ほど、油断してミスしてしまう。

うっかりするから、うっかりミスである。

落ち着いて考えれば、普通やりそうにない・・・でも見逃してしまう。

特に2ピッチ目スタートだと、ビレイヤーとの相互チェックが困難。

そこに落とし穴がある。

出来る限り、ビレイヤーとの相互チェック・・・指さし、声出し、お互いチェックしたい。

他にも、安全ブックには、様々な事故報告が書かれている。

とても、他人事と思えない。

自分が当事者になる可能性が有るから。

登っている限り、危険を排除することは出来ない。

でも、危険を遠ざけることは出来る。

安全確認、相互チェック等、習慣と工夫により事故ゼロを目指したい。

【覚書】

今年度2013年会費3000円を郵便局から振り込んだ。

【参考リンク】

freefan67号発行(13/03/21)

- [連載]

新・日本の岩場を斬る

日本のボルダリングの原点 王子ヶ岳

[文:新田龍海 写真:福谷陽一、谷田典夫] - 王子ヶ岳の魅力 [文:福谷陽一]

- [MADE IN JAPAN]

「Jazzy Sport」代表 吉田直 [聞き手:藤枝隆介] - [エリア公開]

福岡・唐泊

[文と写真:田嶋一平 写真:枝村康弘、高木俊樹] - [アクセス報告]

伊豆・城ヶ崎海岸の現状報告 [文:JFA環境委員会] - [エッセイ]

電子書籍2013 [文:榎戸雄一] - [ローカルレポート] 2012年9月~2013年2月

[構成:宮脇岳雄、井上大助、尾崎基文、阪井学、

北岡和義、牛澤敬一、編集部]- 「ながの村」村長にクライマーが就任 [文と写真:阪井学]

- 京都府・笠置の岩場清掃2012報告 [文:池田祐夫 写真:黒田晋生]

- 島根半島 片句リボルトの報告 [文:阪井学]

- 城ヶ崎大穴口のアプローチについて [文と写真:freefan編集部]

- 備中・長屋坂 リボルトの報告 [文:阪井学 写真:新田育夫]

- 遠目ボルダー御披露目会 [文:牛澤敬一 写真:小池徳久]

- 埼玉・天覧山の岩場の利用について [文:freefan編集部]

- ランディング&スポット講習会 [文:青山勝也 写真:宮脇岳雄]

- 紅ノ峰の岩場の駐車スペースについて [文:北岡和義]

- 山神社左岩終了点整備報告書 [文と写真:西村良信 写真:河野誠一]

- 北山公園の駐車場について [文:尾崎基文]

- 古賀志山でリボルト勉強会を実施 [文と写真:佐々木穂高]

- [The Competition]

2012年度下半期 コンペレポート [文と写真:伊東秀和]

『ROCK&SNOW』059号

いくつかチェックポイントを書いておく。

まず、【特集・日本の名ルート100】・・・う~ん。

【ミステリベスト10】なんかと同じで、自分の趣味どおり、って訳にいかない。

上位にクラックの名作「スネークマン」「モスラパワー」が入っているのがしぶい。

どちらもシンハンドの箇所があって、私のように指が変形しているクライマーにはつらい。

練習と経験の蓄積で、以前より難しく感じる、って皮肉な話である。

P24、東さんが「スネークマン」(11a)をクラック入門にベスト、と書いているが、これはどうだろう?入門なら「これなんですか」(10a)、と思う。2ピッチ目にあるやんけ、と言われるかもしれないが、右から回り込んでビレイポイントに行ける。11クライマーが「スネークマン」に取りついて終了点に到達できるだろうか?(12クライマーでも難しいかも)私は「入門ルート」と思わない。

・・・とは言うものの、世の中にはクラックの達人がいる。

めぐみちゃんは、MCで「女神」をOSし、「モスラパワー」を1ロワーダウンで登った、と聞いている。80年代の話である。(昔だからギアは貧弱)当時、すごい人がいるなぁ、と思った。(今でも充分すごいけど・・・ちなみに瑞浪「アダム」「イブ」も一撃した、と聞いている)

さて、「日本の名ルート100」で他にも気になった点がある。

柏木のルートが入っていること。気持ちは分かるけど、柏木はまだ 「自粛中」。

レストランのメニューに表示して、すっかり食べる気になって注文したら、「今これ作ってません」、と。(編集部でも掲載に当たって意見が分かれたでしょうね)

もうひとつ。

選者がはっきりしないこと。

コメントを書かれている方以外にも大勢で選んだように思う。

最後に、選者一覧を羅列して欲しかった。

「この人たちが選んだのか」、と感慨にふけりたいのに、それが出来ない。(残念)

この特集についてのコメントはこれでオワリ。

次、行ってみよう。

P40、正田マンと山田君がスペインで9aを登った話。

2人とも、ジムで顔を合わせて話をする。

身近な人がクローズアップされて、何となく嬉しい。

(関東のクライマーばかり紙面を賑わすのは抵抗を感じる・・・関西クライマーが活躍すると嬉しい)

P74笠置ボルダー「Re Birth」倉上慶太

P76「下地に問われるもの」室井登喜男

・・・クライミングに対する基本的な心構えについて書かれている。

私はとても大切なことだと思う。

世の中が変化しても、いくら上達しても、この部分は押さえておく必要がある。

重要なことと思う。

P105「ロープ特集」

11㎜の時代から何本も使ってきた。

ロープは消耗品である。

これをけちってはいけない。危険だから。

クライマーにとって軽いロープほどありがたい。

でも、軽いロープは、、たいがい細い。

細いロープって、クライマーは登りやすいけど、フォールを止めにくかったりする。

私はATCを使ってる。

たとえロープが細くても、(同じくらいの体重なら)フォールを止める自信がある。

でも、非力な女性には難しい、と思う。

クライマーはパートナーと相談してロープを選ぶべし。

P113「パトリック・エドランジェ」

懐かしいというか、感慨深いというか。

その時の「クライミングジャーナル」の記事を、今でもうっすら覚えている。(雑誌はジムに寄付して手元にない)インタビューに答えていて、だんだんエドランジェが不機嫌になり怒り出すのが印象に残っている。

【おまけ】

【特集・日本の名ルート100】の関西編で「プロミネンス」がある。

まだ発表される前、手書きのトポの頃、苦労してRPした覚えがある。

坂口さんの傑作である。

ボルト全て手打ちした、と聞いている。(開拓者・坂口さんから直接聞いた)

「OSした」ってクライマーは、少ないと思う。核心部難しいから。

今も少ないと思うし、出来た当時80年代は、皆無に近い。

それでも、居ない訳じゃない。

室井登喜男君のお父さんが核心部を行きつ戻りつ粘ってOSした、と聞いている。

ROCK & SNOW 2012冬号 No.58

先週、自宅に直送されてきた。

記事を紹介する。

①今回の目玉は、「ボルダー名課題165」

全国の有名課題、人気課題が網羅されている。

ただし、沖縄が漏れている。

画竜点睛を欠いてしまった。

②安間佐千君が、W-CUP2012年間チャンピオンに。

とっくにネットで知られた情報だけど、掲載されている。(P5)

また、これに関連して、本人が連載している「我が道を行く」にも感想が書かれている。(P70、この連載はこれで終了)

ところで、シウラナで“La Rambla”9a+/15aをRPした、と聞いた。

もしビデオがあるなら、見てみたい。

③フリーライダー奮戦記

ビッグ・ウォール登攀は、クライマーの夢だけど、実現は困難。

それも、「フリー」で、となると、限りなく不可能。

出来そうで、出来ないのだ。

単に「高さ」の問題ではない、と思う。

④P118「デビルスタワーとギル・クラシックス」、クラックス・木織君の記事。

昨年から、「家族でデビルスタワーに行きますよ」、と聞いていたので、記事を読んで感慨深い。

「やったな!」、と。

ギル・クラシックスの記事も良かった。

「スィンブル」も、自分がトライしているような気分で読んだ。

【番外編】

P128、パトリック・エドランジェの死について、触れられている。

・・・「かの大スターも晩年は『寂しい人生』であったようだ」、と。

寂しいかどうかは、主観的な問題なので、他人が推し測るものでもない。

でも、大スターと私を比較するのもおこがましいが、他人事とは思えない。

最近、自身の臨終場面を、あれこれと思い巡らしたりするから。

【ネット上の紹介】

日本と世界のクライミング界の「今」を伝える。ボルダリングと山岳滑降のハイシーズンに向け実用情報満載の冬号。日本のボルダー名課題。

国内各地に点在するボルダーエリアのなかから名課題と思われる課題を厳選して紹介します。第2特集では世界の山岳で繰り広げられているエクストリームな最先端の記録とともに、注目の滑り系ギアを紹介します。ボルダリングと山岳滑降のハイシーズンに向けて、実用情報を満載した冬号です。

●特集 日本のボルダー 名課題

●第2特集 山岳滑降の現在形2013

●詳報 ワールドカップ印西大会

●インタビュー スティーブ・ハウス

●ガイド ビッグウォールのススメ あなたにも登れるフリーライダー

●クロニクル バインターブラック南壁 初登攀

●トピックス&表紙 尾川智子がカタルシス(V14)を完登

freefan66号が送られてきた。

いくつか記事を紹介する。

●種子島・・・特集記事。種子島にボルダーがあるとは知らなかった。リゾートを兼ねて行ってもいいかも。

●フォンテーヌブロー・・・第2特集記事。いつか行ってみたい。簡単な課題でいいから、本家ボルダーサーキットをしてみたい。

ローカルレポートは、関西に関係する記事が多かった。

①下帝釈峡・第二道場で落石(6/10)

②香落渓で救助講習会

③御手洗ボルダーの駐車場利用について

④こうもり谷草取り活動

⑤北山公園清掃

⑥日和佐(徳島)岩場整備報告

⑦第8回備中岩場清掃草刈活動

*特に、ボルダラーの方は、『御手洗ボルダー駐車場利用について』、要チェック。

また、関西圏ではないが、城ヶ崎と瑞牆に関する注意事項が書いてある。

●城ヶ崎・・・2012年3月の事故について書かれている。ヘリで運ばれて、命に別状はない、とのこと。原因は、クイックドロー回収のためロワーダウンすっぽ抜け、末端ロープバック結ばず等の不備。他にも色々書いてあるから、読んでみて。

●瑞牆・・・・・取水口に近づかない、ゴミの持ち帰り、トイレ利用の注意、キャンプ料金改定等が書いてある。さらに、次のような記載がある。(瑞牆や小川山で)半裸の人が大声で叫んでいて不安になる、と。

関西からの訪問者の多いエリアなので、要チェック。

【ネット上の紹介】

- [連載]

新・日本の岩場を斬る

クライミング伝来 鹿児島・種子島

[文:新田龍海 写真:下村健一] - 世界の岩場を斬る

ボルダー聖地巡礼、フォンテーヌブロー

[文と写真:新田龍海] - [クライミングの技術]

フォローの確保の基礎(後編)

[文と写真:黒田誠 写真と構成:井上大助

イラスト:freefan design team] - [MADE IN JAPAN]

「heavy.」代表 湯澤秀行

[聞き手:藤枝隆介] - [エッセイ]

TwitterとFacebook [文:榎戸雄一] - [ローカルレポート 2012年3月~2012年8月]

[構成:井上大助、荻野毅、尾崎基文、北岡和義、阪井学、室井登喜男]- 下帝釈峡 第二道場で大規模な落石発生

[文:占部達也] - 香落渓 第3回搬出救助技術講習会

[文と写真:東川邦和] - 御手洗ボルダーの駐車場利用について [文と写真:豊田雄一 写真:木村博]

- こうもり谷草取り活動 [文と写真:新田育夫]

- 北山公園清掃登攀 [文と写真:尾崎基文]

- ROCK2012 [文:木村淳 写真:五十嵐聖子]

- 占冠村赤岩背厳峡清掃 [文と写真:荻野毅]

- 日和佐の岩場整備報告 [文と写真:北岡和義]

- 第8回 備中の岩場清掃草刈活動 [文と写真:小野岳]

- 奥武蔵・北川の岩場 利用マナーの再確認 [文:井上大助]

- 秋川・天王岩へのアプローチについて [文:井上大助]

- 禁止の金毘羅岩で無断登攀が発覚 [文:井上大助]

- 城ヶ崎の利用にあたって [文:室井登喜男]

- 瑞牆ボルダーに関する注意 [文:室井登喜男]

- NINJAのリボルト報告 [文と写真:室井登喜男]

- 下帝釈峡 第二道場で大規模な落石発生

- [The Competition]

2012年度上半期 コンペレポート [文と写真:伊東秀和 写真:千葉和浩]

ROCK & SNOW 057

金曜日、最新号が送られてきた。

いくつか記事を紹介する。

①特集「世界のクライミング記録最前線」

P19、世界最難グレードの更新

1979年、トニー・ヤニロ、グランド・イリュージョン13b/c(8a/+)から始まる。・・・カイフォルニア・レイクタホ

この次、間があいて、1985年、ギュリッヒによるパンクス・イン・ザ・ジム13d(8b)・・・オーストラリア・アラプリーズ

1986、La Rage de vivre14a(8b+)・・・これは仏・ビュークスにあるLa Rose et le Vampiere(8b)と、La Secte(8a+)を繋いだルート・・・1ピッチ目のLa Rose et le Vampiereが最強の8bと言われているので、繋ぐのはとても難しいし、再登者も少ない、と思う。

1987年、Le Specialists、8b+(14a)発表時8c、J・B・トリブ

1987年、Wall Street、8c(14b)、ギュリッヒ

1990年、Hubble、8c+(14c)、ベン・ムーン

2001年、Realization、9a+(15a)、クリス・シャーマ

2008年、Jumbo Love、9b(15b)、クリス・シャーマ

現在の最難は9b(15b)で、世界に9本設定されている。

このグレードを登っているのは、クリス・シャーマとアダム・オンドラの2人だけ。

・・・世界にすぐれたクライマーが多数いるのに、2人だけとは意外?

P20とP22に、この2人の登ったルートが写真入りで紹介されている。

さらに、この2人の登った9b(15b)でダブっているのは1本だけ・・・Gople de Estado(スペイン・シウラナ)のみ

・・・それぞれ各自で開拓して登っている、ということか。

②上記以外に(個人的に)興味深かったのが千葉和浩さんの『欧州情報局通信』P71

「バカンスクライミングのススメ」

いろいろ楽しそうなエリアが紹介されていて、参考になる。

いつか行ってみたい。(そんな日が来ることを信じて、練習に励みたい)

③クライミングのための「Physical Training」P76-77

すぐに役立ちそうなトレーニングが紹介しれている。

・・・難しいのは、これを続けること。

「山の遭難 あなたの山登りは大丈夫か」羽根田治

以前から気になっていた本。

遅ればせながら読んでみた。

いくつか気になった文章を紹介する。

P11

山の遭難事故は、いつ、誰に起きたって不思議ではない。日常から非日常への移行は、ほんとうにあっけないくらい簡単になされてしまう。

P12

増加する一方の遭難事故に歯止めをかけるために必要なのは、登山者がまず「山は危険である」という前提に立って登山を始めることだ。

P18

大正期に入ると探検の時代が一段落し、大衆登山ブームが到来して日本の山岳会は大きな転換期を迎えることになる。「登山ブーム」と呼ばれる現象は今日までに何度か起きており、一般に第1次登山ブームというと戦後の昭和30年代のブームを指すことが多いようだ。が、近代登山以降というスパンで見るのなら、大正期に始まった登山ブームを第1次としたほうが適切であり、本書はそれに従うことにする。

P31「ナイロンザイル事件」について

翌55年1月2日には、北アルプスの前穂高岳東壁で岩稜会の若山五朗が墜落死するという、これまた遭難史上に残る事故が発生する。(中略)

それまで山岳登攀では主に麻ザイルが使われていたが、当時は麻ザイルの数倍の強度を持つというナイロンザイルが出回りはじめたころで、岩稜会が初めてナイロンザイルを用いて挑んだのが前述の山行であった。ところが、高い強度を持つはずのナイロンザイルが、たった50センチほどの滑落に耐えられずあえなく切断、これが直接的な要因となって若山が命を落とすことになり、またその前後にも同様の切断事故が相次いだことから、問題は一気に表面化した。

事故後、岩稜会の関係者は何度も実験を繰り返して「ナイロンザイルは岩角に弱い」ことを突き止め、ザイルメーカーの東京製綱の作為的な実験による言い逃れや、「自分たちのミスをナイロンザイルに転嫁した」といった批判にも屈せず、粘り強くザイルメーカー側の責任を追及する。その主張が認められたのは、事故からおよそ20年が経過してからのこと。消費生活用製品安全法の制定によって登山用ロープの安全基準が設けられ、だんまりを決め込んでいたメーカー側もようやく謝罪を表明し、長きにわたる闘争に終止符が打たれたのであった。(現在日本で出回っているザイルを始めとする登攀用品は、外国製品ばかり。この影響かもしれない。なお、この事件は「氷壁」(井上靖)のモデルとなった)

P52

第3次登山ブームがいつ始まったかは、意見の分かれるところだ。広義では1970年代後半としても間違いではないだろうが、一般的な認識としては80年代後半もしくは90年代初頭とするのが妥当なようだ。いずれにせよ、このブームが過去2回のブームと大きく異なっているのは、圧倒的多数の中高年登山者に支えられていること、そして百名山ブームとリンクしながら拡大・持続していることであろう。

P85

「最近ストックを持って山に登る人を見かけるようになったなあ」と思ったのも束の間、ストックはあっという間に中高年登山者の間に広がり、今では年齢を問わず山登りの基本装備として誰もが持つようになっている。

かつて、山登りの“三種の神器”といえば、登山靴、ザック、雨具を指していたのだが、今日ではアミノ酸サプリメント、サポートタイツ、ストックの三つを“新三種の神器”と呼ぶのだそうだ。(ストックは便利と思うが、振り回す方がいる。ストック使用者に近づく時は注意)

P205

現在、民間ヘリコプターを要請したときの救助費用は、1時間あたり50万~60万円とうのがおおよその目安となっている。

P209

日当の額はエリアによって異なっているが、食費などの実費を含め、夏場で3万円前後、冬場では5万円前後といったところのようだ。冬山で遭難事故が起こり、7人の民間救助隊員が3日間出動したとしたら、それだけで100万円余りが出ていってしまうのである。

【ネット上の紹介】

ひんぱんに報じられる山の遭難事故。厳冬期の北アルプスだろうと、ハイキングで行く山だろうと、遭難事故は、いつ、誰に起きても不思議ではない。「自分だけは大丈夫」「私は危険な山には行かない」―そんなふうに考えているとしたら、あなたも“遭難者予備軍”だ。“明日はわが身”にならないために、今こそ、「山でのリスクマネジメント」を考える。

[目次]

第1章 山の遭難小史;

第2章 統計が語る現代の遭難事情;

第3章 救助活動の現場から;

第4章 遭難事故のリアリティ;

第5章 なぜ増える安易な救助要請;

第6章 ツアー登山とガイド登山

ROCK & SNOW 2012春号 No.55

今回読みごたえのあった記事は2つ。

①「セロ・トーレのボルト撤去 是か非か」 (池田常道)

1部文章を紹介する。(P79)

エポックとして記憶される必要はあっても、それはボルトを残すこととは同義ではない。あのボルトは、言ってみれば、セロ・トーレで将来行われたであろう真の冒険的登攀の可能性を不当な手段でかすめ取ってしまったものだった。

②「Century Cruck」14b登攀の記事(P88-94)

昨今、14bというグレードでは誰も驚かない。

でも、それがワイドクラックとなると別だ。

フィスト以上の幅のクラックは、9でもハードである。

ちなみにP124の下にある小さな写真は「クレイジージャム」と思う。(記憶違いだったら指摘して下さい)

このクラックの中間部にオフィズスが出てきて、そこが核心となる。

80年代、私がトライしたとき、たしか10cだった。

フレンズ4番をきめて、必死になって登った。

そのオフィズス、ワイドが延々と続くとどうなるのだろう?

そして、それが14となると、どうなるのだろう?(想像もつかない)

DVDはあるのだろうか?ぜひ見てみたい。(ご存じの方教えて)

(ところで、どうしてWIDE BOYSでなく、WIDE BOYZなのか?)

上記2つ以外にも、気になる記事があった。

P106、クライミングパンツ特集。

80年代前半~中頃はジャージで登っていた。

80年代後半にタイツをはいた。

90年代以降、ゆったりタイプのものが流行って、今は街中でもはけるタイプになってきた。

私は膝をカバーするため、夏でも七分丈を使用することが多い。

冬は寒いので、足首までのものを使用している。

岩への擦れ、丈夫さ、ストレッチ等を考えると、ALLEZを超えるパンツは登場しない。(残念なことだ)

P72-73

トレーニングについて書かれている。

残念ながら、今回は理論ばかりで、具体的なトレーニング方法について触れていない。

次回に期待したい。

P70「プロがすすめスタンダード技術」

とても参考になる。

ところで、クライミングDVDがあっても、安全DVDがない。

映像で危険認識を促し、技術指導していただいた方が理解しやすい。

どなたか製作して安価で配布してほしい、と思う。

【ネット上の紹介】

|

the magazine for committed climbers

|

| 特集は「クライマーズ・インタビューSpecial」。 アレックス・オノルド、アダム・オンドラ、コリン・ヘイリー、サーシャ・ディジュリアン、ダニエル・ウッズ、バルバラ・ツァンガール、佐藤裕介、平出和也、大西良治など、2011年度に輝いたクライマーのインタビュー特集です。 特別企画は「女性用クライミングシューズテスト」。 レポートはワイドボーイズの「世界最難ワイド センチュリー・クラック5.14」とノルウェー・ペアの「トーレ・エガー南壁」を掲載。 |

ROCK & SNOW 2011冬号 No.54

ロクスノ最新号が送られてきた。

今回の目玉は瑞牆ボルダー特集。

P113には『課題一覧』も付いている。

さて、これ以外に、私が気になった記事を紹介する。

P68

『欧州情報局通信』千葉和浩

(前略)低年齢クライマーをあおるようなトピックは自重しようということです。メディアとしては、やはり世間様に影響力がある。そういったオピニオンリーダー的な媒体が「10歳の子供が8aを何本登った」とか「某著名クライマー夫婦の子どもたちは何歳で何を登った天才だ」とか、そういった話題を取り上げるのはやめたほうがいいんじゃないかという話になったわけです。

しかし、いちばん煽っている8a.nuは、まだそれをやっている。クライミングという不確定な危険要素を多く含んだ遊びに子供が参加するにあたっては、保護者の承諾を得、しっかりした責任者のもとでとり組むべきだと思います。

(この意見、大いに共感するし、重要な問題だと思う。byたきやん)

P74-75

『クライミング道場』中根穂高

今回のテーマは「自然の岩場に初心者を連れていくならば」。

具体的で的確なアドバイスがされている。

これは読んでおいた方が良い。

但し、漢字の誤りが気になる。

遠藤由佳→遠藤由加、である。(専門誌なのに、困ったものだ・・・しっかり校正して)

それにしても、エピソードに登場するオヤジ(遠藤由加さんをコムスメ呼ばわりしたオヤジ)・・・大恥でしょう。

でも、そんなオヤジ、って少なくないような気がする。

「オレを誰だと思っているんだ」的尊大オヤジ・・・なんだか多そう。

(私も、他山の石として、謙虚なオヤジを目指したい・・・ムリ?)

P76-77

『カンテンブルーナー14座への道』池田常道

マスメディアも専門メディアも、徒に数字を追うだけの一面的な報道からそろそろ脱皮してもいいのではないだろうか。200安打ばかりがイチローの価値ではないことは、スポーツジャーナリズムの世界では自明のことだろう。ならば、なぜ登山の世界では、百名山、七大陸、14座しか記事にしないのか。つまるところそれは、(専門誌においてさえ)登山行為の本質を理解する人材が少なくなったということだろう。誰がいくつ登ったということよりも、彼女(あるいは彼)がたどってきた長い道のりにこそ、世の人々に知ってもらいたい真実があるはずなのだ。

【参考リンク】

★『ROCK & SNOW 2011冬号 No.54』

http://cc.mas.impress.co.jp/c/000un1_000019ls_cb

ロクスノは大きな書店でないと、入手困難。

だから、年間購読料を一括支払いして、郵送してもらっている。

本日、郵便局から支払った・・・¥5,599円。

【参考リンク】

http://direct.ips.co.jp/book/yamakei.cfm

freefan#64号が送られてきた。

今回特集は、『小川山クラシック』。

「広瀬ダイレクト」と「ペンギンクラック」が取り上げられている。

(残念ながら、私は登っていない・・・ちょっと遠い)

初登者・廣瀬徳文氏で、インタビューが掲載されている。

この特集で「あれ?」と思って、気になった箇所がある。

P7写真で、ロン君が腕時計をして登っているところ。

(私は、クラックを登る際には絶対に腕時計をしないから。その流れで、フェースでも腕時計をしない)

話は変わってP51に、JFA2010年度会員数が載っている。

①関東548人

②中部150人

③近畿123人

④中国120人

⑤東北118人

⑥九州・沖縄102人

⑦北海道45人

⑧四国12人

・・・合計1218人、である。

これを多いとみるか、少ないとみるか・・・。(ジム数から言って、近畿少ない)

【参考リンク】

http://freeclimb.jp/ff/bn/last.htm(ネーミングどおり、この岩ペンギンに見える)

「山と渓谷」2011年8月号

テント泊特集。

様々なメーカーのテントが紹介されていて参考になる。

ただし、テントというのは、カタログを見ただけでは分からない。

ポールのしなやかさ、生地の丈夫さ、設営しやすさ、風が吹いた時の状態・・・。

使ってはじめて分かることばかり。

P132

クマによる人身事故報告書について

04年に109人(2人死亡)、06年に145人(3人死亡)の被害が出たクマの大量出没年には、全国的に10月の被害が急増、といった傾向がわかる。

・・・明日から10月なので気になる。

http://www.japanbear.sakura.ne.jp/cms/

P146

『山の本棚』文章:池内紀さん

今号では「ファーブル記」(山田吉彦)をとりあげている。

山田吉彦さんのペンネームが「きだみのる」とは知らなかった・・・同一人物だったのか。

P170-173

「日本の山岳ガイド制度の現在と未来」

山岳ガイドといっても様々な種類があるし、組織もいろいろ。

ガイドの技量にばらつきがある理由・・・

①山岳ガイドは国家資格ではなく、資格がなくてもガイド業を行うことができるため、充分な講習や試験を受けていない“自称ガイド”が大勢いること。

②ガイドを認定する組織が全国的にいくつもあり、それぞれが独自の基準を設けているため、どこの組織で認定を受けるかによってガイディングのスキルに差が生じてしまっていること。

他にも様々な問題点が指摘されている。

P220-221

「汗かき特集」・・・質問と答えでわかりやすく学習

●「太っている人は汗かきなの?」

答えは・・・NO、とのこと。

「40歳を越えると汗腺がゆるむので汗が多くなることがあります。

また睡眠不足が続くと、寝ている間にかく汗の量が少なくなるぶん、日中にたくさん汗をかいてしまうことも」

「むしろ、汗をかけず、体温調整がうまくできないほうが心配です」

●「水分を摂らなければ汗が少なくなるの?」

答えは・・・「水を飲んでも飲まなくても汗は同じくかくものです」

「水よりイオン飲料がおすすめです」、と。

汗をかくと水分だけでなく、ナトリウムやカリウムなどの電解質も流れ出てしまう。

脱水状態になると、筋肉の異常収縮が起こって足をつることがあり、最悪、意識を失うこともある。

登山・ハイキングをしていると、山頂でビールを飲んでいる光景を見かける。

これは、どうなんだろう?

「アルコールを分解するために体の水分を使ってしまうので、脱水になります。飲んだらその3倍の水を摂りたいものです」、と。

皆さん、気をつけて下さい。

【おまけ】

クライミング中の飲酒についてエピソードを紹介する。

(私のクライミング仲間○○さん、初期鳳来・鬼岩開拓メンバー)

『100岩場』を読むと、鳳来鬼岩「クライミングショウ」初登・草野俊達氏と記載されている。

ほんのわずか時間差で、第2登が同日にでたのを、ご存じだろうか?

実は、その方、ビールを飲んでいてトライ出遅れ、初登を逃したのである。(残念!)

これにより、『クライミング中飲んではいけない』、という教訓をクライマー達に残した。

(それより、鬼岩までよくビール持ってあがったなぁ)

「山と渓谷」2011年7月号

先日、この号のストーブ特集を紹介した。

それ以外にも、興味深い記事があるので紹介する。

P90-105

「山岳救助の世界」

警察組織には山岳救助隊が組織されているところが多い。

なぜ警察が山岳遭難救助を行うのか?

警察法第2条に次のように書かれているから・・・

「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当たることをもつてその責務とする」

街中であれ3000メートルの山の稜線の上であれ、命の危険に瀕している人がいたら、警察官はこれを助けなければならないのである、と。

なるほどそうだったのか。

P146

「山の本棚」

池内紀さんの連載だけど、今回は高群逸枝さんの「娘巡礼記」が取り上げられている。

毎回、さまざまな本が紹介されていて、この連載はおもしろい。

もし単行本化されたら購入したい、と思う。

P202

「山の小物インプレッション」

ライターは大塚真さん、今回はカレーランキング。

それにしても、いろんなカレーがあるもんですねぇ。

ちなみに、3位まで書くと・・・

①明治銀座カリー

②エスビー食品ディナーカレー

③アマノフーズ瞬間美食香るビーフカレー