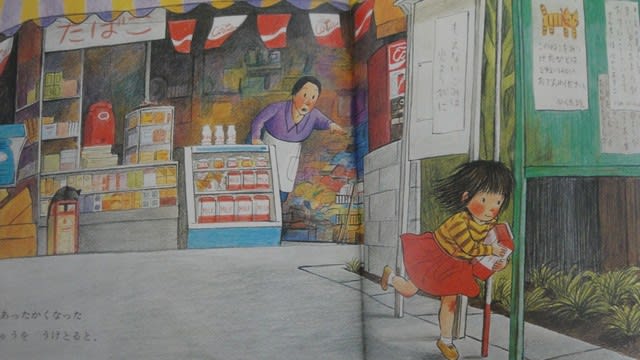

昭和21から40年ごろの子どもの生活が絵本で再現される。

駄菓子屋は子どもたちの集まる場所・・・今だったら衛生基準を満たさないかも

夏休みの朝は6時30分のラジオ体操から始まる・・・スタンプのために早起きした

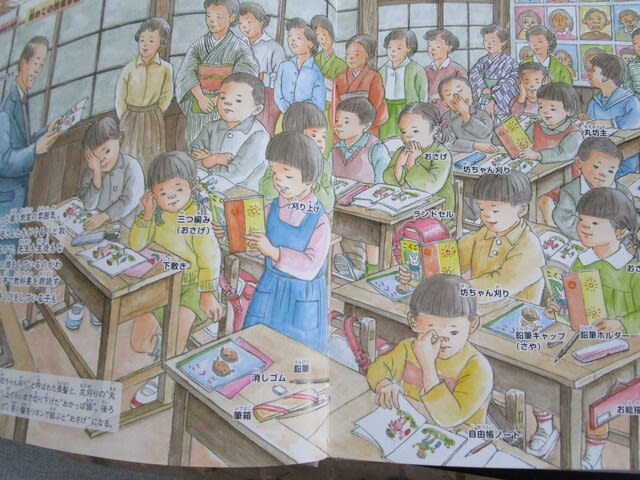

初めての授業参観・・・当時のヘアスタイルが再現されている

給食の時間・・・ララ物資の脱脂粉乳はまずかった

給食の時間・・・ララ物資の脱脂粉乳はまずかった(*アジア救済連盟LARAのこと・・・今の給食はとても美味しいと聞いている)

【ネット上の紹介】

小学校の入学式、授業参観、給食、三角ベース、学校帰りの道草、ラジオ体操、チャンバラごっこ、あやとり、駄菓子屋、鬼ごっこ、紙芝居、縁日、家族の食事、楽しかった遠足など…。懐かしい「昭和」が、今、鮮やかによみがえる。

学校の風景

校庭の風景

下校の風景

夏休みの風景

遊びの風景

縁日の風景

家族の風景

駅前の風景

街の風景

2018.6.2朝日新聞より

日本の絵本作家、って限定でのランキング。

ちなみに私のベスト3(日本+海外)は次のとおり。

「かえでがおか農場のいちねん」プロベンセン夫妻

「しろいうさぎとくろいうさぎ」ガース・ウイリアム

「はじめてのおつかい」筒井頼子/林明子

「日本の神話古事記えほん」三浦佑之/監修 荻原規子/文

シリーズ全5巻の1巻目。

国生みのはなし イザナキとイザナミの巻、である。

例のオルフェウスの神話と似たエピソードが出てくる山場のひとつ。

私が子供の頃に読んだ作品は、イザナキではなく、イザナギだったと記憶している。

イザナキと言われると、違和感がある。

三浦佑之さんが監修してるので、例の「口語訳古事記」が元になっているのかもしれない。

でも、文は荻原規子さんなので、ある程度自由に書かれているところもある、と思う。

例えば、「口語訳古事記」では「黄泉つ平坂」となっているが、

本作品では「黄泉つ比良坂」となっている。(もちろん、こちらの表記の方が私の好み)

ヨモツシコメは、強くおそろしい女たちです。

イザナキが、ももの実をもぎ取って、次つぎに三つ投げつけると、追ってきたすべての者が、たちまちにげもどってしまいました。

「口語訳古事記」によると、イザナキとイザナミは兄妹だそうだ。

最初の結婚が兄と妹によって語られるのは、世界的に例が多く、兄妹始祖神話と呼ばれる。

【参考リンク】

古事記えほん1 国生みのはなし

「歌の風景」安野光雅

世界の愛唱歌を安野光雅さんが絵で表現。

さらに、エッセイも添えられている。

とても贅沢な作品集。

(時間とお金を相当かけている、と思われる)

メリーさんの羊

ロンドンばしがおっこちる

【ネット上の紹介】

画とエッセイで綴る世界の愛唱歌の原風景。「菩提樹・ローレライ・野ばら・トロイカ・アリラン・枯葉」等々、懐かしい、世界の愛唱歌34曲の故郷を著者自らが訪れて綴った画文集。巻末に歌詞・楽譜収録。

「江戸のお店屋さん」藤川智子

江戸時代の様々なお店屋さんが紹介されている。

店の様子、どんなものが売られていたのか?

知的興味も満足させてくれる作品。

もちろん、見てるだけでも楽しい。

江戸時代の行商人

江戸のスイーツいろいろ、お菓子屋さん。

小間物屋、化粧品と化粧道具が揃っている・・・昔も今と変わらない。

【参考リンク】

大阪くらしの今昔館

【関連図書】

【ネット上の紹介】

江戸時代のお店を、のぞいてみましょう。小間物屋、薬種屋、人形屋、地本問屋、菓子屋、唐物屋、湯屋、ぼてふり。なにを売っているか、わかりますか?現代のお店とは、どこがちがうでしょうか?さあ、タイムスリップして、お買い物へでかけましょう!

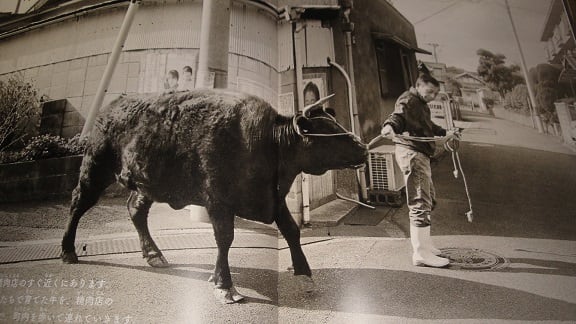

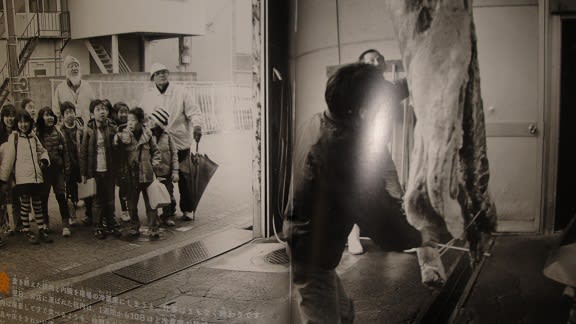

「うちは精肉店」本橋成一

こんな絵本初めて。

大阪府貝塚市にある北出精肉店の仕事を紹介している。

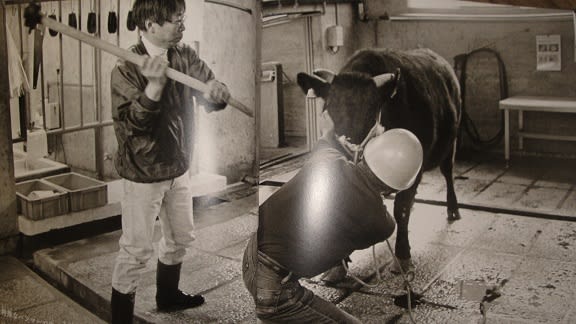

北出精肉店は、子牛を仕入れて、りっぱな肉牛に育てる。

その牛を屠畜して、切り分けて売ることまでしている。

精肉店の裏手にある牛舎から屠場まで、町内を歩いて連れていきます。

屠畜は、特殊なハンマーで牛の眉間を叩いて気絶させることからはじまります。牛のからだがくずれ落ちる

下校途中の子どもたちが「すごい、すごい!」と歓声を上げながらながめていました

子ども向き絵本なので、平易な文章で、漢字にはルビがふってある。

我々はスーパーで陳列された肉しか知らない。

当然、それは生きていた牛を殺して解体されたものである。

・・・とても意味のある出版物、と思う。

【関連図書】

【著者紹介】

本橋成一 (モトハシ セイイチ)

写真家、映画監督。九州・北海道の炭鉱の人々を撮った作品『炭鉱“ヤマ”』で、1968年第5回太陽賞受賞。以後、サーカス、上野駅、築地魚河岸、大衆芸能など、市井の人々の生きざまに惹かれ写真を撮りつづける。1998年写真集『ナージャの村』で第17回土門拳賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

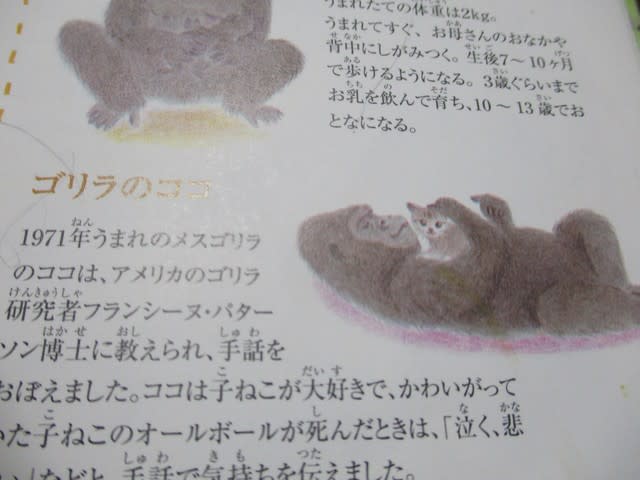

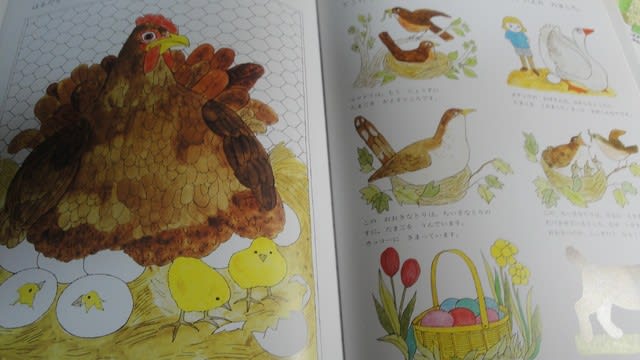

「いきもの図鑑えほん」前田まゆみ

生き物152種が紹介されている。

例えば「きつね」の項目。

P29

「お稲荷さん」とも呼ばれる稲荷神社は、もとは穀物や農業の神をまつる神社。中国から渡来した秦氏が平安時代に建てました。

古代中国の陰陽五道という哲学では、黄色が「土」をあらわし、黄色い毛のきつねを土の化身としました。そこで、きつねが、土に育つ作物の神である稲荷神のお使いと考えれた、ともいわれます。また、きつね色した油あげが、稲荷神社に供えられ、きつねの好物といわれるようになった、とも考えられています。

「みつばち」の項目

P54

にほんみつばちの群れには、1匹の女王ばちと、数千匹の働きばちがいます。働きばちは全部メスで、女王ばちから生まれた姉妹です。オスばちは、春の交尾期に数匹うまれ、交尾したあと、すぐに死んでしまいます。

(よく働くのはメスだったのか!オスはすぐ死んでしまうんですね・・・byたきやん)

【ネット上の紹介】

生き物の生態をイラストで紹介!どのように生まれて、おとなになるのか?体の特徴、好きな食べ物ほか、知りたかった生き物のヒミツがわかります。日本に暮らす身近な生き物、全152種を紹介。

「いるのいないの」京極夏彦/作 町田尚子/絵

いろんな絵本があるけど、このようなコンセプトのシリーズがあるとは知らなかった。

怪談絵本シリーズの3巻目。

荻原規子さんが、ブログで「怖かった」と書いておられた。

そこで、ちょっと読んでみようかな、と。

・・・う~ん、たしかに怖い。

このシリーズの他の作品(1)(2)も読んでみたけど、

この3巻目が一番怖いかも。

【参考リンク】

怖い絵本

【ネット上の紹介】

おばあさんの住む古い家でしばらく暮らすことになった。家の暗がりが気になって気になってしかたない。―京極夏彦と町田尚子が腹の底から「こわい」をひきずりだす。

「絵本遠野物語」勝又進

勝又版「遠野物語」。

絵本、となっているが、文字量かなり多い。

勝又進さんは、もともと東北・桃生郡河北町(現・石巻市)の生まれ。

だから、すごく雰囲気をつかんで表現されている。

とても味わい深い作品。

いくつか文章を紹介する。

P22

雪女について

愛媛県のある地方では雪女のことを「ゆきんば」といい、鹿児島では「ゆきばじょ」と呼ぶそうで、暖かい地方に行くにつれて雪女も老け込んでいくらしい。雪女は、雪の結晶のように、寒くなるにつれ美しく成長していくのだろう。

P28

河童について

松崎町宮代の道端に飢饉の碑が建っている。これは1755(宝暦5)年の大凶作で餓死した人々の供養塔で、この時は遠野領内の人口1万9千人のうち、実に1割が失われたという。

凶作の年には間引きが行われ、河童の子どもが生まれたから殺した、ということもあったのだろう。

P34

ヨバヒトにつて

遠野地方に電気が灯る昭和の初めまでは、このような闇の中で夜這いもさかんに行われていたようだ。平安時代の昔、夜ごとに女御、更衣のもとにしのんでいった光源氏のように、村の男たちは土淵の夕顔や附馬牛の末摘花に通っていったものらしい。見習いの褌もちを従え、時には火縄銃で武装して熊や狼の出る山を越え、遠くの村まで出張することもあったそうだ。

P58

天狗について

早池峰山(1914メートル)は北上山地の最高峰で、日本列島が誕生したとき、いち早く海中から姿を現した山だという。

たえず湧き上がる霧の中に、奇妙な形をした巨岩があちこちにうずくまり、霊気をただよわせている。雨風が1億年もの長い歳月、硬い蛇紋岩を刻みつづけ、荒々しい岩肌にやがて神が宿るようになったのだ。この山の峰々を、山菜を主食として肉をそぎ落とした山伏たちが、修行に駆けまわっていたのだろう。麓の早池峰神社から神楽の囃子が聞こえてくると、岩場にハヤチネウスユキソウやナンブトラノオなどが咲きそろい、岩かげでモウセンゴケが羽虫をとらえていたりする。

PS

「RDG」で深行君が、東北の山に登ったと言うのは、たぶん早池峰山のことでしょうね。

機会があれば、私も登りに行ってみたい。(関西から遠いけど)

六角牛山、石上山と共に「遠野三山」と呼ばれる。

山頂は宮古市、遠野市、花巻市3つの市の境界となっている。(写真・文章共にウィキペディアより)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A9%E6%B1%A0%E5%B3%B0%E5%B1%B1

【ネット上の紹介】

独自の作風で06年日本漫画家協会賞大賞を得た異色の漫画家が、「おしらさま」「雪女」「ざしきわらし」「河童」「サムトの婆」など14話を選び、遠野につづく北上山地に育った少年期の記憶を核に描き出した、夢と現実の接点に広がる遠野物語のイメージ!物語とあわせ、それを生んだ当時の人びとの心象風景を伝える。