「「怖い絵」で人間を読む」中野京子

読み返し。

P70・・・エリザベート皇后

傍からはおとぎ話のように始まった夫婦の物語ですが、実態は、悲しいふたりが45年かけて、結婚すべきではなかったという事実を確認し合っただけのように思えます。(ウィーン家具博物館)

この絵は、以前、現物を見たことがある。

2010年2月、京都国立博物館、ハプスブルク展に行ったから。(THE ハプスブルク)

また、奥に3人の肖像が並んでいた。

『11歳の女帝マリア・テレジア』1727

『皇太子フェリペ・プロスペロ』1659

『白衣の王女マルガリータ・テレサ』1656

以上、単なる思い出。

ゾフィー大公妃:エリザベートの姑 (ウィーン王宮博物館)

P162・・・ヒトラー

自分の執務室には、『死の島』の原画を飾っていました。

【参考】・・・ウィーンに行ったら、チェックしたい絵画

ウィーン美術史博物館

ピーテル・ブリューゲル『子供の遊戯』

ピーテル・ブリューゲル『バベルの塔』

ピーテル・ブリューゲル『雪中の狩人』

ピーテル・ブリューゲル『農家の婚礼』

ピーテル・ブリューゲル『農民の踊り』

ディエゴ・ベラスケス 『青いドレスのマルガリータ王女』

ヨハネス・フェルメール 『絵画芸術』

ラファエロ・サンティ『ベルヴェデーレの聖母』

(『牧場の聖母』や『草原の聖母』とも表記されて、本やネットにより異なる)

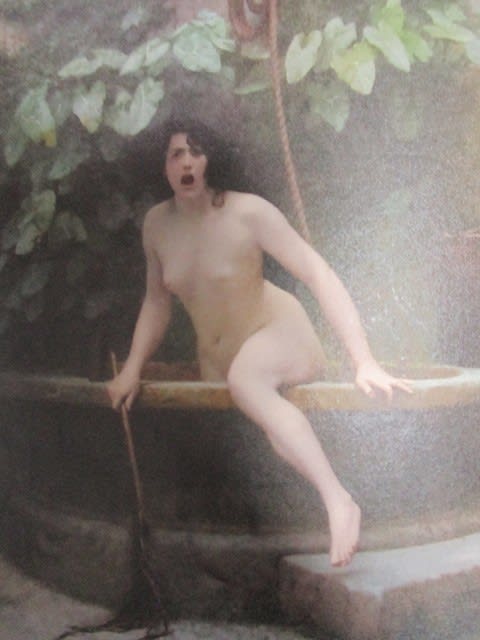

ティントレット『スザンナの水浴』

カラヴァッジオ 『ゴリアテの首を持つダヴィデ』

レンブラント『使徒パウロ』

ベルヴェデーレ宮殿上宮、オーストリア絵画館(オーストリア・ギャラリー)

グスタフ・クリムト:『接吻』

エゴン・シーレ: 『抱擁』

ウィーン・ミュージアム

エゴン・シーレ『死と乙女』

【覚書】

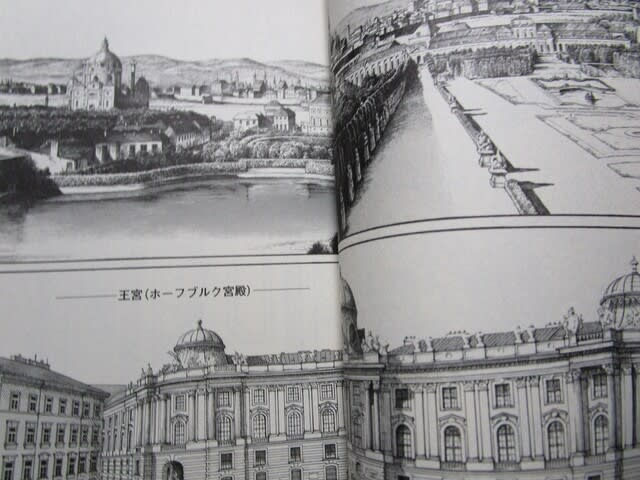

*マリーアントワネットが育ったのは、シェーンブルン宮殿だけど、

フランスに輿入れしたときの出発はホーフブルク。

シシィ博物館は、ホーフブルクにある。(シシィはエリザベートの愛称)

家具博物館は、ホーフブルクの西、約1km。

シェーンブルン宮殿は、ホーフブルクの南東、約3km。

美術史博物館と自然史博物館はホーフブルクに隣接、南東。

↑「マリー・アントワネット」(惣領冬実)より

シェーンブルン宮殿:夏の離宮

ホーフブルク宮殿:冬の主皇宮

【ネット上の紹介】

名匠ベラスケスの手による、スペイン・ハプスブルク家の王子の一見かわいらしい肖像画。しかし、その絵が生まれた“時代の眼”で見ていくと、人間心理の奥底に眠る「恐怖」の側面が浮かび上がる。悪意、呪縛、嫉妬、猜疑、傲慢、憤怒、淫欲、凌辱、そして狂気…。詳細な解説を付したカラー図版三十三点を読み解くことで見えてくる人間の本性とは―。

運命の章―ベラスケス『フェリペ・プロスペロ王子』

呪縛の章―ヴィンターハルター『エリザベート皇后』

憎悪の章―ダヴィッド『マリー・アントワネット最後の肖像』

狂気の章―ゴヤ『我が子を喰らうサトゥルヌス』

喪失の章―ベックリン『死の島』

憤怒の章―レーピン『イワン雷帝とその息子』

凌辱の章―シーレ『死と乙女』

救済の章―グリューネヴァルト『イーゼンハイムの祭壇画』

「「怖い絵」で人間を読む」中野京子

読み返し。

P70・・・エリザベート皇后

傍からはおとぎ話のように始まった夫婦の物語ですが、実態は、悲しいふたりが45年かけて、結婚すべきではなかったという事実を確認し合っただけのように思えます。

P102

アントワネットを醜化しようとしたにもかかわらず、期せずしてダヴィッドの確かなデッサン力は、王権神授説のもとに育てられたプリンセスたる者の矜持を、その凄みとともに描きとめてしまったといえるでしょう。

断頭台に向かうマリー・アントワネット

薔薇を持つマリー・アントワネット

【ネット上の紹介】

名匠ベラスケスの手による、スペイン・ハプスブルク家の王子の一見かわいらしい肖像画。しかし、その絵が生まれた“時代の眼”で見ていくと、人間心理の奥底に眠る「恐怖」の側面が浮かび上がる。悪意、呪縛、嫉妬、猜疑、傲慢、憤怒、淫欲、凌辱、そして狂気…。詳細な解説を付したカラー図版三十三点を読み解くことで見えてくる人間の本性とは―。

運命の章―ベラスケス『フェリペ・プロスペロ王子』

呪縛の章―ヴィンターハルター『エリザベート皇后』

憎悪の章―ダヴィッド『マリー・アントワネット最後の肖像』

狂気の章―ゴヤ『我が子を喰らうサトゥルヌス』

喪失の章―ベックリン『死の島』

憤怒の章―レーピン『イワン雷帝とその息子』

凌辱の章―シーレ『死と乙女』

救済の章―グリューネヴァルト『イーゼンハイムの祭壇画』

「ハプスブルク家の12の物語」中野京子

読み返し。

P121

ヨーロッパ諸国を巻き込んだ30年戦争は、カトリック対プロテスタントの、最大にして最後の宗教戦争であり、舞台となったドイツの荒廃はなはだしく、これでドイツはいっそう後進国へ成り下がった。ハプスブルク家はブルボン家に破れ、ここからヨーロッパにおけるフランスの優位性が確定する。ただしハプスブルクは領土が縮小した反面、自領からプロテスタントを一掃でき、以降、宗教問題に悩まされることはなくなった。

P159

ナポレオンは愛妻ジョゼフィーヌにもはや子が産めないと見限って離縁し、新たな皇妃、それも自分に箔をつけてくれる由緒ある王家のプリンセスを物色し始めていた。(中略)最初はロシアのロマノフ王朝に狙いをつけたらしいが、すぐにも出産できそうな相手の方がいいと目を転じ、フランツ二世の娘マリー・ルイーズに白羽の矢を立てた。

【ネット上の紹介】

スイスの一豪族から大出世、列強のパワーバランスによって偶然ころがりこんだ神聖ローマ帝国皇帝の地位をバネに、以後、約650年にわたり王朝として長命を保ったハプスブルク家。常にヨーロッパ史の中心に身を置きながら、歴史の荒波に翻弄され、その家系を生きる人物たちの運命は激しく揺さぶられ続けた。血の争いに明け暮れた皇帝、一途に愛を貫いた王妃、政治を顧みず錬金術にはまった王、母に見捨てられた英雄の息子、異国の地でギロチンにかけられた王妃――。過酷な運命と立ち向かい、また定めのまま従容と散っていったヒーロー、ヒロインたちは、どこまでも魅力的。彼らを描いた名画に寄り沿い、その波瀾万丈の物語をつむぐ。

アルブレヒト・デューラー『マクシミリアン一世』

フランシスコ・プラディーリャ『狂女フアナ』

ティツィアーノ・ヴィチェリオ『カール五世騎馬像』

ティツィアーノ・ヴィチェリオ『軍服姿のフェリペ皇太子』

エル・グレコ『オルガス伯の埋葬』

ディエゴ・ベラスケス『ラス・メニーナス』

ジュゼッペ・アルチンボルド『ウェルトゥムヌスとしてのルドルフ二世』

アドルフ・メンツェル『フリードリヒ大王のフルート・コンサート』

エリザベート・ヴィジェ=ルブラン『マリー・アントワネットと子どもたち』

トーマス・ローレンス『ローマ王(ライヒシュタット公)』

フランツ・クサーヴァー・ヴィンターハルター『エリザベート皇后』

エドゥアール・マネ『マクシミリアンの処刑』

「名画で読み解くイギリス王家12の物語」中野京子

読み返し。

P16

小さな島国だというのに、イングランド人、スコットランド人、ウェールズ人、北アイルランド人で支配権を争い、なお且つ外国からの侵攻や宗教戦争も絶えなかった。

P36

チューダー時代は短かったにもかかわらず、ヘンリー八世、アン・ブーリン、ジェーン・グレイ、エリザベス一世という四人もの大スターを輩出した。彼らについての歴史書、小説、映画、テレビドラマがどれほど多く生まれ、今なお生まれ続けていることか。

P97-98

ピューリタン(清教徒)とは前章でも触れたが、宗教改革をさらに推し進めようとするイギリスのカルヴァン派を言い、自らをピュアとし、腐敗した国教会をピュアにするのを目的とした。この度の議会派の中心が彼らだったので、1642年から王政復古年1660年までを「ピューリタン革命」と呼ぶ。フランス革命と同じ市民革命である。

P99

クロムウェルは神軍の将からから王殺し、共和制樹立者(今も国会議事堂前には剣と聖書を持つクロムウェルの銅像が建つ)から独裁者、さらにピューリタン革命のさなか、アイルランドを蹂躙した男である。アイルランド人の土地を奪ってイギリス人入植者に与え、徹底的に収奪した。これが現在に続く来たアイルランド紛争の元凶なのだ。クロムウェル評価のいまだ定まらない所以である。

P112

イギリスは絶対王政を否定しつつ国王を戴き、共和制を否定しつつ人民の権利を認めたわけだ。階級制度が気に入っているのかもしれない。

P167

ヴィクトリア女王のイメージは、「愛される妻」「優しい母」としてのそれだった。エリザベス一世が処女王として、一種超越的な存在感とカリスマ性で君臨したのとは、それは何という違いであろう。

P180

しぶしぶ奴隷貿易をやめた後、イギリスはまた別の三角貿易を目指した。中国貿易での輸入過剰を解消するのに、インド領で生産した阿片を奴隷代わりに選んだのだ。せっせと中国(清朝)へ送り込み、抵抗されると出兵した(アヘン戦争)。野党が「不義の戦争」として反対したにもかかわらず、通したのがメルバーン内閣であり、認めたのはヴィクトリアだった。

【ネット上の紹介】

第1部 テューダー家(ハンス・ホルバイン『大使たち』

アントニス・モル『メアリ一世像』

アイザック・オリヴァー『エリザベス一世の虹の肖像画』)

第2部 ステュアート家(ジョン・ギルバート『ジェイムズ王の前のガイ・フォークス』

ポール・ドラローシュ『チャールズ一世の遺体を見るクロムウェル』

ジョン・マイケル・ライト『チャールズ二世』)

第3部 ハノーヴァー家(ウィリアム・ホガース『南海泡沫事件』

ウィリアム・ビーチー『ジョージ三世』

ウィリアム・ターナー『奴隷船』

フランツ・ヴィンターハルター『ヴィクトリアの家族』

フランツ・ヴィンターハルター『エドワード王子』

ジョン・ラヴェリ『バッキンガム宮殿のロイヤルファミリー』)

「印象派で「近代」を読む-光のモネから、ゴッホの闇へ」中野京子

読み返し。

P50

アカデミック絵画のヒエラルキーにおいて、風俗画は「歴史画(宗教画、神話を含む)」より格下と見做されていたのですから。(ちなみにアカデミーによる認定は、「歴史画」「風俗画」「肖像画」「静物画」「風景画」の順。組織人というものは何にでも順位をつけ、自らを権威付けたがるものらしい)

P22

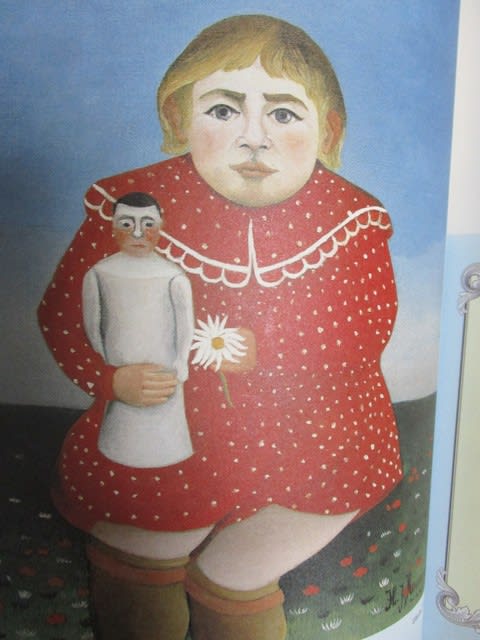

「シャルパンティエ夫人と子どもたち」。

典型的なブルジョワの邸宅。右隅に東洋風の小物が飾られている。

真ん中の少女は、この家の長男。(当時の風習)

P104

オスマンによるパリ改造目的のひとつは、猛烈な勢いで地方から流入してきていた貧民イコール潜在的犯罪者の一掃だったので、何はともあれ中心部から彼らを追いはらう必要があった。それには地価を高騰させ、金持ちしか住めないようにすればよい。

P128

1780年の記録によると、パリに生まれた子ども2万1千人のうち、何と2万人が遠い田舎へ里子に出され、多くが早世しています。(「レ・ミゼラブル」のコゼットは、特殊な例でなかった)

P137・・・識字率

だいたい19世紀半ばのロンドンやパリで、2割以下だったと推定されています。(江戸では7、8割)

P139

1880年に女子の公教育が制度化されたとき、「わたしが一番好きなのは、字が読めなくて、赤ん坊の尻のしまつができる女だね」と言ったのはルノワールでした。

P180

「グランド・ジャット島の日曜日の午後」。

右端の女性は、ドゥミ・モンディーヌ(高級娼婦)であろう、と。

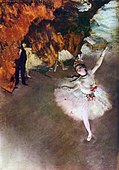

P190「エトワール」

左端に黒い燕尾服の紳士がいる。

踊り子のパトロンであろう、と。

バレエはオペラの添え物でしかなく、踊り子は売春婦と同義であり、プリマとして踊ったからといって実力があるとは限らず、単にパトロンの後押しによったのかもしれない、そういった歴史的事実です。

ドレフュス事件について書かれている箇所も面白かった。

(P72-75)

P108

日本には「清貧」という言葉があり、貧困をあまり恥と考えません。それについてはすでに戦国時代のイエズス会ヴァリニャーノ(イタリア人)が、ヴァチカンへこう報告しています。「貧困は日本人を罪悪感や卑しさへと駆り立ててない」。逆に言えば、西欧人は貧困によってそうしたものへ駆り立てられる、ないし駆り立てられると信じられている、ということになりましょう。

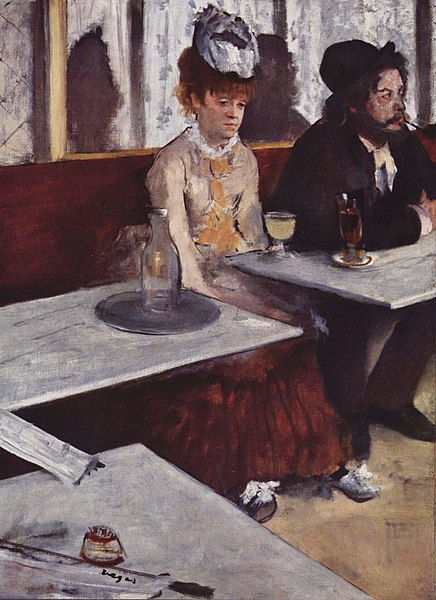

P116

ドガ「カフェにて」だけど、女性の前にあるのが、あの有名な「アブサン」。

二十世紀初頭に、製造販売禁止、ニガヨモギを主に、いろんな香草のエキスを混ぜたリキュールで、いわばアルコールと麻薬を混ぜたようなもの。強烈な幻覚作用があり、ゴッホとロートレックがアブサン中毒。(ロートレックは精神病院に入院し、ゴッホは左耳を切断した)

P117

ナナというのは、固有名詞であると同時に、日本語でいう(少し古い言い回しかもしれませんが)「かのじょ」、もっと露骨には「愛人」の意味でも使われる言葉です。

シルクハットの紳士の目の前で、下着姿のまま堂々とお出かけ用の化粧をしているのですから、これはもう見間違いようもなく「囲われた愛人」ですし、豪華な邸は彼によって与えられたもの。このナナは高級娼婦、いわゆる「ドゥミ・モンディーヌ」とわかります。

ドゥミ・モンディーヌというのは、ドゥミ・モンド(=半社交界)に生きる女性のことを指します。上流階級人士には、半分しか入れない。パトロンと一緒なら入れるが、ひとりだと出入り不能。![『ナナ(英語版)』1877年。油彩、キャンバス、154 × 115 cm。ハンブルク美術館。同年サロン落選[126]。](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Edouard_Manet_037.jpg/90px-Edouard_Manet_037.jpg)

なぜ日本では印象派が人気なのか?

あとがきに書かれている・・・P210-211、P186

【ネット上の紹介】

十九世紀後半のフランスに起こった絵画運動で、現代日本でも絶大な人気を誇る「印象派」。“光”を駆使した斬新な描法が映し出したのは、未だ克服せざる「貧富差」による“闇”であった。マネ、モネ、ドガからゴッホまで、美術の革命家たちが描いた“近代”とは―。

[目次]

第1章 新たな絵画の誕生;第2章 「自然」というアトリエ;第3章 エミール・ゾラをめぐる群像;第4章 キャンバスに映されたパリ;第5章 都市が抱えた闇;第6章 ブルジョワの生きかた;第7章 性と孤独のあわい;第8章 印象派を見る眼

「怖い絵」中野京子

久しぶりの読み返し。

P24

ヨーロッパでもっとも数多くの絵画や像の主題となったのは、キリストの磔刑、次いで聖母子、三番目が受胎告知と言われている。

P26

受胎告知を描くには、いちおう幾つかの約束ごとがあった。必須三点は、大天使ガブリエル、聖母マリア、そして精霊の鳩だ。

P75

ブリューゲルが活躍した16世紀半ばのネーデルランドは、他の国々同様、宗教改革による影響をまともに受け、魔女裁判や異端審問がもっとも激しい時代だった。

P130

エリザベス一世の父であり、6人の妻のうち2人まで断頭台へ送ったことで知られるイングランド王ヘンリー八世の、これは40代半ばの過ぎの全身像である。

【参考】「火の柱」ケン・フォレット

P154

完全な子ども専用服は18世紀後半になるまで登場しない。

【ネット上の紹介】

「特に伝えたかったのは、これまで恐怖と全く無縁と思われていた作品が、思いもよらない怖さを忍ばせているという驚きと知的興奮である」。絵の背景にある歴史を理解してこそ浮き彫りになる暗部。絵画の新しい楽しみ方を提案して大ヒットした「怖い絵」シリーズの原点が、満を持しての文庫化。ドガの『エトワール』、ラ・トゥールの『いかさま師』など全22作の魅力。

ラ・トゥール『いかさま師』

ドガ『エトワール、または舞台の踊り子』

ティントレット『受胎告知』

ダヴィッド『マリー・アントワネット最後の肖像』

ブロンツィーノ『愛の寓意』

ブリューゲル『絞首台の上のかささぎ』

クノップフ『見捨てられた街』

ボッティチェリ『ナスタジオ・デリ・オネスティの物語』

ホガース『グラハム家の子どもたち』

ゴヤ『我が子を喰らうサトゥルヌス』〔ほか〕

「この絵、どこがすごいの?」佐藤晃子

バロックとは「歪んだ真珠」というポルトガル語に由来する言葉で、17世紀から18世紀にかけてキリスト教の布教とともに、西欧のカトリック圏を中心に世界中に広まりました。

ドゥミ・モンデーヌとは、「世界(社交界)の半分」を意味するドゥミ・モンドにちなんだ言葉で、夫人同伴の正式な社交界には顔をだせないものの、男性のみが集まるもうひとつの社交界ならば出入りが許されるという、裏社会の花形でした。ドゥミ・モンデーヌは、有産階級の男性がパトロンにつけば豪奢な暮らしができることから、野心家の女性には憧れのまとだったといいます。

ベラスケスの《鏡のヴィーナス》は後ろ姿なので、ゴヤは正面向きの裸体画である《裸のマハ》を描いたとみられているのです。

↑ ゴヤ《裸のマハ》

↑ ベラスケス《鏡のヴィーナス》

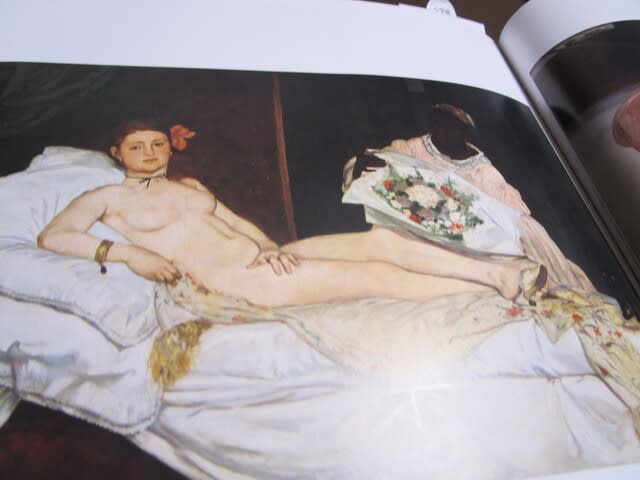

↑ エドゥアール・マネ「オランピア」、オルセー美術館、パリ

↑ ティツィアーノ「ウルビーノのヴィーナス」、ウフィツィ美術館、フィレンツェ

↑ ジョルジョーネ「眠れるヴィーナス」、アルテ・マイスター絵画館、ドレスデン

【感想】

「ウルビーノのヴィーナス」「眠れるヴィーナス」は、高く評価された。ところが、「オランピア」は、当時、非難囂々だったらしい。『神話のヴィーナス』、って設定もなく生身の女性の裸を描いたから。現代の視点では、女性が裸で横たわってる事に、変わりないように思うんだけど。

つまり、スケベ心を隠すために『神話』というエクスキューズが必要、と。

昔から描かれてるってことは、このシチュエーションは、世の男性の定番願望。

真面目で硬派なアカデミック団体には、建前が必要、と。

エロとアートは紙一重、と。

これは、現代にも当てはまるように思う。

【ネット上の紹介】

天才画家が残したメッセージ、美術史の流れを変えたあの技法、繰り返されるポーズ―。知っているようで知らない、名画の条件。

西洋絵画篇(ルネサンスの時代―15~16世紀

バロックの時代―17~18世紀

変革の時代―19~20世紀)

日本絵画篇(平安~桃山時代―12~16世紀

江戸時代―17~19世紀)

「ルノワール 小学館アーカイヴス 西洋絵画の巨匠」

↑『ポン・ヌフ」・・・一番好きなルノワール作品

「三銃士」では、この橋でダルタニアンとロシュフォール伯爵が出会う。

(「三銃士」ファンなので、昔この橋を訪問した際、感慨深く感じた)

上の絵では、きれいな橋のように見えるが、当時、ゴミと犬の糞だらけだった、と聞く。 ルノワールが美化して描いたのだろう。

↑『シャルパンティエ夫人と子どもたち』

左が長女のジョルジェット、中央が息子のポール・・・当時、男の子は5歳になるまで、女の子の格好をさせるのが一般的。長女が乗っている犬は高額、らしい。シャルパンティエ夫人がこの絵を見る人に披露したいものが、犬をはじめ緻密に網羅されている。(現代では、インスタグラムにアップする際、投稿者が、緻密に計算して画面を配置し、アピールするのに通ずるものがある)

こちら長女のジョルジェットの写真・・・写真より絵の方がやわらかい感じで良い・・・こちらも美化されている、と。 マネとモリゾの娘ジュリー・・・彼女が16歳の時に母が亡くなると、ルノワールは後見人となり、結婚するまで面倒を見たそうだ。(猫の表情がいい感じ)

マネとモリゾの娘ジュリー・・・彼女が16歳の時に母が亡くなると、ルノワールは後見人となり、結婚するまで面倒を見たそうだ。(猫の表情がいい感じ)

PS【シャルパンティエ婦人の娘について追加情報】

この一家は没落して、ルノワールの絵も競売にかけたそうだ。

愛犬の背に乗り、弟を見つめていたジョルジェットは、すでにこの絵の母の年齢を越えていた。彼女は何を思っていただろう。物心つくころから緩やかに没落していった我が家。反比例するごとく世界的大画家に上りつめたルノワール。複雑な思いがあったに違いない。一方でしかし、売れない貧乏画家の才能を見出した両親の審美眼と、ルノワールの絵筆によって永遠の命を与えられた自分たちを誇りに思ったのではないだろうか。

「中野京子と読み解く運命の絵」よりP221

「名画で読み解くプロイセン王家12の物語」中野京子

P44

(フリードリッヒ)大王は父フリードリッヒ・ヴィルヘルム一世よりもっとオープンで、入植を希望するならどんな異教徒でもかまわない、モスクを建ててもいい、宗教より実直な人間性のほうが重要だ、と言い切り、移民・難民受け入れをさらに拡大してプロイセンを大躍進させることになる(現代ドイツが移民に寛容な背景にはこうした歴史がある)

P55

18世紀ヨーロッパは、絶対君主が啓蒙思想を身にまとおうとした時代だ。

P98

とかく隣国同士は仲が悪い。冗談まじりとはいえ、フランスは「ヒトラーのせいでひどい目にあわされた」とドイツを非難し、ドイツはフランスに「ナポレオンはもっとひどかった」と言い返す。(隣国同士は仲が悪い、ってのは、アジアでも同様)

P162・・・岩倉具視使節団について

一君主にすぎなかったプロイセンが短期間に、それもほぼビスマルク一人の剛腕によって統一帝国にのし上がったという事実は、使節たちを興奮させずにおかなかった。ビスマルクも遠いアジアからの若い訪問者たちにアドバイスして曰く、列強の植民地にならぬためには、富国強兵に励み、独立を守らねばならない。

【参考リンク】

「名画で読み解くブルボン王朝12の物語」中野京子

「名画で読み解くイギリス王家12の物語」中野京子

「名画で読み解くロマノフ家12の物語 」中野京子 -

【ネット上の紹介】

長い群雄割拠時代を経て、十九世紀、プロイセンのホーエンツォレルン家はついにドイツを一つにまとめ、帝国を形成してヨーロッパ最強国の一角に食い込んだ。フリードリヒ大王とビスマルク―二人の傑物がいなければ、この偉業は成しえなかったろう。激動の二百十七年の光と闇、運、不運、そして熱い人間ドラマを、色彩豊かな名画とともに読み解いてゆく。オールカラー版、中野京子の人気シリーズ、第五弾!

フリードリヒ・ヴィルヘルム・ヴァイデマン『フリードリヒ一世』

ザムエル・ゲーリケ『少年時代のフリードリヒ・ヴィルヘルム一世』

アントン・グラフ『フリードリヒ大王』

アドルフ・フォン・メンツェル『サンスーシ宮殿の食卓』

アントン・グラフ『フリードリヒ・ヴィルヘルム二世』

F・G・ヴァイチュ『シャルロッテンブルク宮殿庭園のフリードリヒ・ヴィルヘルム三世と王妃ルイーゼ』

エドゥアルト・ゲルトナー『ブライテン通りのバリケード』

カール・シュテフェク『散歩中のルイーゼ妃と二人の息子』

フランツ・フォン・レンバッハ『ビスマルク』

アントン・フォン・ヴェルナー『ドイツ皇帝即位式』

マックス・コーナー『ヴィルヘルム二世』

ジョン・シンガー・サージェント『ガス』

『エステ家の姫君の肖像』ピサネッロ ほか)

第2章 主婦の無償の愛は永遠に 家族編(『酔っ払いと娼婦』オネシモス

『ロアンの時祷書』ロアンの画家 ほか)

第3章 家事という名の十字架を背負う主婦たち 家事編(『豆の王様』ヤーコプ・ヨルダーンス

『真珠の首飾りの女』ヨハネス・フェルメール ほか)

第4章 主婦たちは美を追求する 美容編(『踊るマイナス』作者不詳

『水浴する女』レンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レイン ほか)

第5章 主婦の毎日は波乱に満ちて 日常編(『セント・オーバンスの詩篇』作者不詳

『ファクンドゥスの黙示録注解』作者不詳 ほか)

授乳の聖母 アンブロージョ・ロレンツェッティ ほか)

第2章 語り継がれし主婦たち 神話画(パラスとケンタウロス サンドロ・ボッティチェリ

天の川の起源 ティントレット ほか)

第3章 主婦は時代とともに 歴史画(マラーの死 ジャック=ルイ・ダヴィッド

民衆を導く自由の女神 ウジェーヌ・ドラクロワ ほか)

第4章 美しき主婦のポートレート 肖像画(2人のヴェネツィア婦人(高級娼婦) ヴィットーレ・カルパッチョ

女性の肖像 パオロ・ヴェロネーゼ ほか)

第5章 主婦の叫びは日常に満ちる 風俗画/寓意画(両替商とその妻 クエンティン・マサイス

不釣り合いなカップル クエンティン・マサイス ほか)

「飛んでいってしまった」―ゴヤと“黒衣のアルバ女公爵”

母として画家として―ベルト・モリゾと“夢みるジュリー”

守りぬいた秘密―ベラスケスと“バリェーカスの少年”“道化セバスティアン・デ・モーラ”

レンピッカ色に染める―タマラ・ド・レンピッカと“美しきラファエラ”

愛する母をマリアに―ギュスターヴ・モローと“ピエタ”

大王と「ちびの閣下」―メンツェルと“フリードリヒ大王のフルート・コンサート”

伯爵の御曹司とダンサー―ロートレックと“ムーラン・ルージュ、ラ・グリュ”

野蛮な時代の絶対君主に仕えて―ホルバインと“デンマークのクリスティーナの肖像”

愛のテーマ―シャガールと“誕生日”

過酷な運命の少女を見つめて―フォンターナと“アントニエッタ・ゴンザレスの肖像”

真横から捉えた武人の鼻―ピエロ・デラ・フランチェスカと“ウルビーノ公夫妻の肖像”

破滅型の芸術家に全てを捧げて―モディリアーニと“ジャンヌ・エビュテルヌ”

妹の顔のオイディプス―クノップフと“愛撫”

宗教改革家との共闘関係―クラーナハと“マルティン・ルター”

画家の悲しみを照り返す―レンブラントと“バテシバ”

呪われた三位一体―ヴァラドンと“網を打つ人”

「世紀の密会」―ワイエスと“ヘルガ・シリーズ”

第2章 知的欲求

第3章 生存本能

第4章 物欲

第5章 権力欲

欲望の果てに

車輪は廻り続ける―バーン=ジョーンズ『運命の車輪』

生還できるか―ホーマー『メキシコ湾流』『ハリケーンの後で』/ジェリコー『メデュース号の筏』

日比谷公園との関係―ルーベンス『ロムルスとレムス』

駄犬じゃけえ…―ブリューゲル『雪中の狩人』

遺書になりそこねた大作―ゴーギャン『我々はどこから来たのか我々は何者か我々はどこへ行くのか』『レ・ミゼラブルの自画像』『死霊が見ている』

死びとは駆けるのが速い―ヴェルネ『レノーレのバラード』/シェフェール『レノーレ―死者は駆けるのが速い』

敗戦の将をいたわる―ベラスケス『ブレダ開城』/ルーベンス『侯爵夫人ブリジーダ・スピノラ=ドーリア』

表現者になるため生まれてきた―ワッツ『選択』/サージェント『マクベス夫人に扮したエレン・テリー』

聖書を破り捨てて―ムンカーチ『死刑囚の監房』『ハンガリー軍服姿の皇帝フランツ・ヨーゼフ1世』

大金持ちのゴミ屋敷―モロー『ユピテルとセメレ』

若き英雄の誕生―グロ『アルコレ橋のナポレオン』『ヤッファのペスト患者を見舞うナポレオン』

老兵はただ消え去るのみ―ターナー『戦艦テメレール号』

久米仙人との違い―ボス『聖アントニウスの誘惑』/テニールス『聖アントニウスの誘惑』

胸塞がる物語―ティツィアーノ『マルシュアスの皮剥ぎ』/ペルジーノ『アポロンとマルシュアス』

メガミとイージス艦―クリムト『バラス・アテナ』/ルーベンス『メドゥーサの首』

荒々しい馬市―ボヌール『馬市』『バッファロー・ビル肖像』