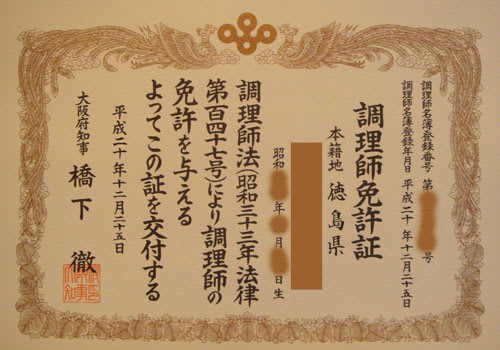

「調理師免許」

飲食業界に携わって25年以上になります。

若い頃は厨房にも入っていました。しかし、今まで調理師免許とは無縁でした。

私には 「自分のお店を持つ」 という夢や目標が無かったからでしょうか。元々、

“人と接する” 仕事がしたいというのが飲食業を選んだ動機でした。その動機は

今でも仕事に向き合う時の根本として存在しています。今回、退職を機に、違う

意味で “人と接する” ため、50歳を前にして 「調理師免許」 を取得しました。

当たり前なのですが、時(歳)と共に周りは昔のようには “接して” はくれません。

人から教えられることや怒られることは見事に減り、自身で考え、自身で行動し、

その結果と向き合わなければなりません。大人扱いされるようになったというより、

子ども扱いされなくなるということです。そのことがいつしか孤独感や疎外感を生み、

“人と接する” ことにアレルギーを感じたり、疑心暗鬼な心まで生じさせたりします。

飲食業界では、中学校出なら25歳、高校出なら28歳、20歳で入れば30歳 ・・・

業界に入って約10年位の時期に、大きな段階(過渡期)があります。もちろん、

人によりますが、10年ピッチで大きな転換期に当たるような気がするのです。

私の場合、業界に入ったのが遅かった(23歳)こともあるかもしれませんが、

同じ年代の者が10年掛かる(掛ける)ことを最初の5年(28歳)で消化しました。

こう書くと、“自慢?” と思う方がいるかもしれませんが、そうではありません。

10年必要な成長要素を短縮してしまうということです。何もせず10年経過してしまう

人は論外ですが、ちゃんと理論や技術含め仕事の習得に時間は掛かる(掛ける)

ものです(特に失敗する時間や叱られる回数も必要不可欠です)。それを短縮する

には努力より要領が必要です。普通にやれば、いくら倍のスピードで走っても

計算上のように半分の時間では到達はできないものです。時間の重みは後で

じんわり効いてきます。

要は、ピンポイントで必須要素を取り込むわけですから、見た目には10年経過した

人間と遜色ない仕事はできたとしても、“10年やった” “5年しかやっていない”

という気持ちがどこかにあり、自身のベースとして不安に感じる部分を常に持って

いたことも事実です。しかし、周囲から次段階への期待が高まり、それに応えよう

と前に進んでしまったのも事実です。もちろん、後悔はありません。不安のみです。

その不安を消すため、自身の強みを磨きます。逆に自身の弱みは隠し他人に

求めたり依存することも増えます。ちょうど10年位の頃に、同年代でも目に見えて

力の差が出てきます。そして、それを周囲もポジションや責任の位置設定の判断

材料とします。業界的には、この段階で独立する者も少なくはありません。組織に

残れば、責任あるポジションに抜擢される時期です。

この時点で、そこから新たな10年の設定およびタイムスケジュールがなければ、

10年後、必ず後悔する結果となります。実際、私がそうです。29歳で転機があり、

それまでの経験を過信して(心の中では常に不安だった)、突っ走った結果、

敵はいなかったのですが、逆に親密な協力者(ブレーン)が少なかったわけです。

常に、“上” として一目置かれる(煙たい)存在になってしまったのかもしれません。

人生は皮肉なもので、自身が一番望んでいなかった(イヤだった)ポジションに

ハマってしまったということです。フリーダムに生きたいからサラリーマンの道を

選ばず、職人や商売人の道を目指したつもりが ・・・ いつの間にか組織の一員

として責任あるポジションに押し上げられていた。しかし、振り返れば、それこそ

サラリーマンになりハマっていたということです。言葉でいくら否定しても現実です。

そこから、また10年の歳月が過ぎ、結果と共に周囲からの期待も薄れ、私の

存在自体が無意味なものになりつつあることに気づいた時、素直に自分自身を

見詰め直すことができた気がします。そこで、ここ数年感じていた “いまさら ・・・”

という言葉を集めてみることにしました。10年前、“今更、こんなことはできない” と

思っていた仕事や行動にもう一度トライしてみようということです。

どこかで取りたいと思っていた 「調理師免許」 もその一つでしかありませんが、

“自分の店を持つ気はないから今更必要ない” と言葉で打ち消していたものを

“調理師を目指す若者と同じ目線で自身の位置確認をしてみたい” に置き換え

て臨みました。23歳で業界に足を踏み入れた時のような気持ちで ・・・

「受験勉強と結果」

過去、「珠算検定」「普通自動車免許」「潜水士免許」「一級小型船舶操縦士免許」

など数種の資格や免許を取っていますが、長く実践(実務)したあとで資格を取る

のは初めてです。ということで、また、どこかに “ちょこっと勉強すればイケルやろ”

というピンポイント攻略可能?な考えが多少あったかもしれません。

「調理師読本」「調理師試験問題と解答」 この2冊は、試験を受けようと決めた

昨年の9月頃に購入したと思いますが、一度も開かず本棚へ ・・・ 10月1日に

願書提出した時点でも、まだ開いていませんでした。試験日は、11月16日です。

“ひと月あればイケルやろ” ・・・ また悪いクセです。一応、10月中旬から勉強を

始めることに ・・・ たぶん、10月の15日頃に初めて本を開き、そしてその日、

【 調理師試験 11/16 】

1. 食文化概論 ③

2. 衛生法規 ③

3. 公衆衛生学 ⑨

4. 栄養学 ⑨

5. 食品学 ⑥

6. 食品衛生学 ⑫

7. 調理理論 ⑱

360/600点(60問)

出題科目と問題数(○数字)をメモ用紙に書き込んでボードに貼り付けました。

これでまた、少し勉強したような気になってしまったのです。そして気づけば、もう

11月になってました。“ちょっとヤバいかも・・・” ということで、ちゃんとスケジュール

を立てることにしました。問題数③の科目を1日ペースで時間を割ることにしました。

それで計算(3/60)すると、20日必要です。もうすでに足りません。急がねば ・・・

とりあえず、「食文化概論」 から読み始めます。この日(11/2)、読み終えたのは

10頁ほどです。そして、ほとんど内容が頭に入りません。頭が働くようになるまで

少しリハビリ(時間)が必要かもしれません。凹みました。3日と4日は、小豆島へ

行く予定で宿を予約していましたので、また、2日間は勉強できません。

小豆島から帰ってきたら、とにかく勉強に集中するつもりだったのですが、その

小豆島で見たもののインパクトが強く、どうしてもすぐにこのブログにも打ち込んで

整理しておきたいという衝動に駆られてしまったのです。それが思いのほか時間が

掛かり、その週は結局、勉強をすることができませんでした。言い訳になるかも

しれませんが、調理師の試験は来年も受けれますが、昨日見てきたものを自分の

中に収め、それを膨らませながら将来に結びつける確認作業は、旬な時に行って

おかなければ、きっとあとで後悔するような気がして ・・・

試験まであと一週間になりました。もうスケジュールの組み替えもできません。

得意のピンポイント大作戦を敢行するしかありません。そうは言っても、本を一度は

読まなければ、問題に出そうなところを絞ることさえできません。焦れば焦るほど

集中力を欠きます。また1日、また1日過ぎていきます。残り3日になった日、ここで

諦めました。“今回は下見!その上で興味の持てる項目だけは読んでおこう” と。

残り2日、勉強するとか覚えるとかではなく、(基本的に読みませんが)マンガや

小説を読むように、興味を持って(楽しんで)読むことにした途端、何故か読む

スピードが上がったのです。結局、ラスト2日で 「調理師読本」 は一通りは読み切り

ました。ただ、知識として頭にインプットできたものはほとんどありません。微かに

印象として残っている程度です。試験に向かう2時間ほど前に 「調理師試験問題と

解答」 をペラペラと捲って見ます。やはり無理です。

「試験会場」

試験会場は 「大阪府立大学なかもずキャンパス」 でした。北大阪急行の千里中央

駅から地下鉄御堂筋線で終点のなかもず駅まで向かいます。駅から徒歩で15分

ほどだったと思います。電車の中では、もう一度、問題集を読むつもりでしたが、

どうやら前日がほとんど徹夜だったせいか、爆睡してしまったようです。目が覚めた

時の周囲の視線が気になります。(もしかしたら、イビキをかいていたのかも ・・・)

大学は広いです。帰ってから校内のマップを見直してわかったのですが、試験会場

の建物(工学部)がキャンパスの相当奥の方だと思っていたのですが、そこそこ

手前だったようです。それから、“これだけの人が試験を受けるのか・・・” と思うほど

校舎内には受験者が溢れていました。

「調理師の未来」

○ 出願者 1,766名

○ 受験者 1.680名

○ 合格者 935名

○ 合格率 55.7%

今回の試験では、1,680名の業界に何らかの形で携わったり、携わろうとしている

人が受験したわけです。結果として一夜漬けのような勉強の仕方で私は合格した

一方で、745人は不合格になったわけです。しかし、その大半がやはり飲食業や

給食事業などに従事しているわけです。これは全国の話ではなく、大阪府のみの

数字です。しかも年2回あるうちの1回です。

受験した印象としては、一般常識があり、世間情勢(特に食に纏わるニュース)を

見ていれば、専門知識などなくても、問題の半分近くはクリアできます。逆に、

半分以上落としている人は、専門知識ではなく、常識や情勢から外れているとも

見れます。いずれにせよ、免許証にもありますが、「調理師法」 という法律は、

昭和33年に制定(5/10公布、11/9施行)されたものです。

調理師法の目的 : この法律は、調理師の資格などを定めて、調理の業務に従事

する者の資質を向上させることにより、調理技術の合理的な発達をはかり、もって

国民の食生活の向上に資することを目的とする(調理師法第1条)

試験問題は、ここ最近の食品関連のニュースでも頻繁に出てくる食中毒等の

食品衛生であったり、ライフスタイルの変化に対応する公衆衛生や調理のあり方

などが組み込まれいるのですが、いかんせん、調理師法で掲げられている調理師

免許を取得する意味あいが薄れているような気がします。本当に調理師の資質の

向上を考えるのであれば、調理師学校卒業生の試験免除などの再考、職としての

カテゴリー分けや魅力あるレベル(階級)分けなどの工夫も必要だと感じます。

“お腹を満たす為の調理” から “ファッションや文化の担い手” にまで広がっている

業界の資格として、これはどうなのか ・・・ 今一度、根本の見直しが必要な時期に

きているような気がします。いずれにせよ、若い世代が興味を持って取り組める

ような仕組みづくりが求められるような気がします。そうしなければ、一層、常に

人材不足でレベルの低い業界に収まってしまう可能性が大ではないでしょうか ・・・ 。

もう一つ追加で記しておきます。

10月1日に願書提出して、試験が11月16日、合格発表が12月17日、交付申請が

12月25日、免許証の受け取りが1月19日でした。今の世の中のスピードとは程遠い

流れです。役所のアナログさ(会社を退職して各種手続きでも本当に目の当たりに

しました)にも驚きます。役所にも若い世代が就職しています。テレビニュース等の

取材に、平気な顔で “公務員は安定していますから・・・” と答える学生がいます。

安定志向の方は本当に遠慮してほしいものです!

「二升五合」

業界を

直接担う若者がいる

業界に

間接的に関わる若者がいる

どちらにも将来、

その自負は必要となるだろう

無理なら、

早めに方向転換する事の方が

周囲の為だったり ・・・

第五大成丸