KDDI(au)-09年夏モデルはHD動画対応や読書用端末・ソーラー端末-

(2009/05/26 日経エレエクトロニクス)

KDDIは25日,auブランドの夏モデルとなる携帯電話機8機種を発表した。夏モデルのコンセプトとして“去年と違う夏”を掲げており,HDTV動画の撮影機能や電子書籍の閲覧機能を高めた端末を備えた端末などを投入する。「auのケータイを使うことで,お客様の利用価値が去年と違うものになるという思いを込めた」(同社 代表取締役 社長兼会長の小野寺正氏)という。5月29日から順次,販売を開始する予定。

国内端末として初めてHD動画の撮影機能を搭載するのが,「Mobile Hi-Vision CAM Wooo」(日立製作所製)である。1280×720画素で30フレーム/秒のHDTV動画が撮影可能であり,容量が8GバイトのmicroSDHCカードを用いた場合に最大4時間保存できる。撮影したHDTV映像は端末側面に搭載するHDMI端子(Type C)を介してテレビにも表示できる。microSDカード/microSDHCカードに保存した動画は,パソコンで保存・再生することも可能。このほか,日立製作所の薄型テレビ「Wooo」にHDMIケーブルで接続した際に,テレビのリモコンで携帯電話機に内蔵する動画や静止画を操作できる「Woooリンク」機能を備える。 携帯電話としては世界初のHDMI端子搭載。

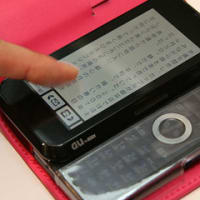

「本はケータイで読む時代」(KDDI 取締役執行役員常務 コンシューマ商品統括本部長の高橋誠氏)とのコンセプトの下,電子書籍の閲覧機能に重視した端末が「biblio」(東芝製)。KDDIが手掛ける電子書籍サービス「EZブック」専用のビューアー「BOOK Player」や,液晶の階調を制御して隣の席からの覗き見を防止する機能などを備える。ダウンロードした電子書籍の保存用に容量7Gバイトのメモリーを内蔵し約5000冊分の電子書籍を格納できるという。このほか,無線LANモジュールを搭載しており,月額525円でKDDIの無線LANサービス「Wi-Fi WIN」を利用できる。

画面を横向きにするとテンキーがQWERTYキーに変わる仕様で,PCのような感覚で操作も可能。フルブラウザ「PCサイトビューアー」新版を搭載し,YouTubeなどFlash動画の再生も可能。

電子書籍は,米国で専用端末「Kindle」(Amazon.com)がヒットし,書籍市場を揺るがしているが,国内では専用端末は不振。ソニーや東芝,パナソニックが03年ごろから投入していたが,端末やコンテンツの価格が高すぎたり,利用できる書籍数が少なすぎるといった問題が改善されず,普及が進まなかった。その一方で,携帯電話向け電子書籍市場は急成長しており,特に漫画コンテンツが人気。iPhone向けにも,漫画や実用書アプリなどが多く販売されている。

auはbiblio投入で,「読書端末としての携帯電話」をアピール。書籍情報誌「ダ・ヴィンチ」と共同で,おすすめ小説を紹介するキャンペーン「ケータイで読む夏の感動100冊」も展開するなど,小説を含む電子書籍市場を活性化する狙い。

多結晶Si型太陽電池をきょう体の背面部に搭載するのは,シャープ製の「SOLAR PHONE SH002」。09年6月に発売を予定しており,8月下旬以降に発売予定のソフトバンクモバイル向け端末「SOLAR HYBRID 936SH」に比べて市場投入時期は2カ月以上早い。「夏までに提供できるのはKDDIだけ」(KDDIの高橋氏)と自信をみせる。太陽電池セルの変換効率は非公開であるが,「約10分間の充電で,通話は約1分間,待ち受けは約2時間可能」(KDDIの説明員)とし,936SHとほぼ同等の機能を備える。このほか,電池容量を%で表示することで電池残量を具体的に把握できる「バッテリーメーター」を搭載する。

KDDIのスポーツ連携サービス「au Smart Sports」に特化した端末が「Sportio water beat」(シャープ製)

auブランドの08年夏モデルとして投入された「Sportio」の後継モデルであり,今回新たに静電容量式のタッチ・パネルを用いた入力機能やワンセグ視聴機能,IPX5/IPX7相当の防水機能が追加された。

このほか,防水機能とGSM機能による国際ローミングに対応したT002(東芝製)や,防水機能と耐衝撃性能を備えた「G’zOne CA002」(カシオ計算機製),ワンセグ機能を備えながら厚さ10.9mmの「K002」(京セラ製),操作性を高めた「簡単ケータイ K003」(京セラ製)が発表された。

これら8機種に,既に発表済みの「iida」ブランドの4機種,法人向け端末の「E06SH」を加えた13機種が09年夏モデルとして提供される。NTTドコモやソフトバンクモバイル向けの09年夏モデルに比べて機種数はやや少ないが,「機種数ではなく,お客様のライフスタイルに合わせることが重要。自信を持って提供できる」(KDDIの高橋氏)とした。

三洋電機と日立マクセル-iVDR対応の着脱式HDDレコーダーに参入-

(2009/05/26 フジサンケイビジネス)

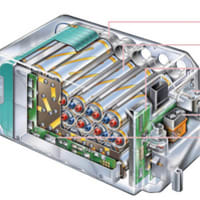

三洋電機と日立マクセルは25日、着脱式のカセット型ハードディスクドライブ(HDD)規格「iVDR」対応の家庭用レコーダーを今夏にも発売する方針を明らかにした。同規格はデジタルハイビジョンなどの高精細な映像を録画し、別の対応機器で再生することができるほか複数回のダビングもできる。インターネットによる動画配信・販売サービスの拡大や、テレビの完全デジタル化などを控え、本格的な市場拡大を図る。

同日、都内で開かれた日立製作所やキヤノン、シャープ、三洋電機など電機・精密メーカー34社で組織するiVDRコンソーシアムの年次大会で、両社が明らかにした。6月にも商品の詳細を発表し、夏のボーナス商戦を視野に本格的な販売に乗り出す方針だ。

三洋は05年に発表した経営再建のための事業構造改革で、DVDレコーダーやビデオレコーダーの事業から撤退しており、今回の商品化でレコーダー事業に再参入することになる。

また、日立マクセルはiVDR規格の着脱式HDDを販売しているほか、今年4月にネット販売限定で専用のプレーヤーを発売。これまでに200台を販売しており、レコーダーの発売で今後の本格的な普及を図る。

iVDR規格の着脱式HDDは、現在ハイビジョン並みの高精細な映画を30本程度、録画できる容量(約320GB)の製品が発売されている。同規格のHDDを使った製品では、日立が薄型テレビに搭載したほか、レコーダー内蔵のチューナーも発売しているが、他社の市場参入でBlu-ray Discの対抗馬として本格的な普及の呼び水になると予想される。

ユニデン-1万円程度の低価格地デジタルチューナーを発売へ-

(2009/05/26 日経エレエクトロニクス)

ユニデンは25日,外付け型地上デジタルチューナー「DTH10」を6月5日に発売すると発表した。同社のWebサイトでの直販価格は1万2800円。5月12日には,ピクセラが実売価格で1万円を切る地上デジタルチューナー「PRD-BT100-P00」を発表している。PRD-BT100-P00の発売は6月上旬。

いずれの製品も,ハイビジョン非対応で出力をRCA端子(コンポジット映像/アナログ音声)に絞ることでコストを抑えた。番組表に対応し,データ放送や双方向サービスに非対応といった仕様も共通している。

DTH10は外形寸法が120×150×30mmで,重さが約220g。PRD-BT100-P00は外形寸法が127×105.5×35.8mmで,重さが約180g。

ドライブレコーダー-タクシーや業務車から普及・将来は保険にも活用-

(2009/05/26 日経Automotive Technology)

自動車事故を映像で記録するドライブレコーダが注目されている。自動車事故件数は増える傾向にあり、記録した映像を運転行動の改善や事故原因の早期究明に活用したいというニーズが高まっているため。2010年までには一部乗用車にもドライブレコーダの標準搭載が始まる可能性もある。事故に遭ったら、自身の正当性を映像で証明する時代が迫っている。

本体は主にカメラと加速度センサーで構成。加速度センサーが特定(0.4G)以上の衝撃値を検出するとコンパクトフラッシュに動画データを記録する。カメラは約30万画素(640×480ドット)でフレームレートは約7枚/秒。撮影した画像は専用ソフトで閲覧する。店頭想定価格は4万5000円~5万円。 ドライバーの安全運転を促し、事故原因を解明する手段として「ドライブレコーダ」を導入する動きが広まっている。

ドライブレコーダは、車両前方を撮影するカメラと加速度センサーを備えた機器。加速度センサが衝撃を検知すると、その前後合わせて20~30秒程度の動画を内蔵のメモリーカードに記録する。映像は常時メモリーカードに記録されており、新しい映像が古い映像に上書きされていく。メモリーカードに記録した動画はパソコン上などで確認できる。本体そのものはフロントウインドー中央のルームミラー周辺に取り付けて利用する。

現在店舗で販売されている市販品はカメラによる撮影と加速度センサーによる衝撃の検知という基本的な機能に絞ったものだ。一方のタクシーやトラックなど業者向けの製品は、業者内の専門の担当者がドライブレコーダと車両を配線で結び、GPSや車速パルス、ウインカーなどの信号も合わせて記録できる。ドライバーの運転行動の把握ができるほか、事故発生時の詳細なデータ解析が可能になる。

ドライブレコーダが注目されているのは、ドライバーの安全運転を促す効果が期待できる上、事故が発生した場合も原因の早期解決につながる可能性があるため。トラックなどのドライバーは、事故を起こすことで周囲の信頼を失うばかりか、賠償金の負担で生活や所属する運送会社の経営を圧迫することになる。

ドライブレコーダを導入することで事故を起こす可能性の高いドライバーの運転行動を分析して的確な安全教育をすることが可能になり、事故件数を減らすことが期待できる。また、事故発生前後の状況を撮影した映像があれば、関係者のあいまいな証言に左右されることなくドラ

イバーは自分の行動の正当性を証明することができる。これまで警察は、スリップ跡をメジャーで測定したり、関係者の証言を基に原因を究明してきた。ただ、現場での証言はあいまいなことが多いほか、事故を起こしたドライバーは自分に都合の良いように発言することがある。結果として、被害者の主張が受け入れられず、被害者が加害者と判定されるケースさえあったという。

あいまいな証言で状況が分かりにくい典型例が、交差点での衝突で、双方のドライバーともに「青信号だった」と証言する「青々事故」。青々事故では、「信号が赤だったのか青だったのかを調べるだけで5~10年間裁判することもある。時間をかけて裁判すると事故費用を大きく上回るコストが発生する」(日本交通事故鑑識研究所代表の大慈彌雅弘氏)。交通事故の処理に警察や保険会社は多くの労力を費やしてきたが、ドライブレコーダの映像があれば、このような労力を軽減できる可能性がある。

現状はタクシーを中心として3万~4万台程度。今後はトラックやバス、営業車、一般向け乗用車に広がりが期待できる。

現在のドライブレコーダは、機器メーカーが後付けの商品として販売しており、圧倒的に業者向けが多い。

そのほとんどはタクシーでの利用で装着台数は現在3~4万台といわれる。ドライブレコーダを販売するホリバアイテック社長の岩見五郎氏は、タクシー以外の法人ユーザー層としてバスやトラックを考えている。

バスやトラックの車両価格は1台1000万円程度するので、顧客にとって5万円程度のドライブレコーダの導入は大きな負担にならないと考えている。加えて企業の営業車も、将来的な潜在顧客の一つとみている。

「会社のブランドを背負って走行しているので、安全運転を促すのはもちろんのこと、いざ事故が発生したときの自己の正当性を証明する必要がある」(岩見氏)。

タクシー1万台が1日に起こす平均事故件数(件/日)。人身事故(加害者となる場合)は22.7%、物損事故タは13.2%、事故全体の件数は16.8%減っている。事故処理費用の平均も265万円から導入後は195万円に26.4%減った。ドライブレコーダを導入した効果も現れ始めた。国土交通省のタクシー業者に対する調査では、ドライブレコーダを活用した安全運転教育の効果により、事故発生件数(人身と物損事故合わせた件数)は17%軽減している。また、事故発生時にドライブレコーダを活用することで、事故処理に要する費用と時間も減った。事故処理費用は平均で26.4%下がったほか、事故処理時間も20%~40%軽減したと回答している業者が多い。

ドライブレコーダの普及に期待を寄せるのは、機器メーカーやタクシー会社だけではない。保険会社も、ドライブレコーダの効果に注目している。保険金をベースに試算した自動車事故の経済損失は、年間3兆3795億円(04年度、日本損害保険協会)に上る。ドライブレコーダを導入することで、安全運転の促進と事故処理の迅速化を図り、経済損失を減らそうとの期待が保険会社にはある。

事故件数が多い契約者に対して、保険会社は多くの保険金の支払いが生じる。一方で契約者にとっても保険会社に支払う保険料金が高くなるため、事故を減らすことは保険会社とユーザー企業双方にとってメリットがある。事故の頻度が高い法人ユーザーにドライブレコーダを搭載してもらうことで、運転行動を収事集・解析し、危険な運転を改善するよう教育して事故件数を軽減しようという保険会社も出てきた。ドライブレコーダを用いたコンサルティングサービスは、東京海上日動火災保険と富士火災海上保険などが提供している。

東京海上日動火災保険は05年10月から、ドライブレコーダを用いた安全運転コンサルティングサービスを組み込んだ自動車保険「フリート事故削減アシスト」を販売している。利用しているのは、一日中クルマを利用する医薬品会社や訪問販売、バス、運送会社など。使用するドライブレコーダはデータテックの「セイフティレコーダ」。コンサルティングにレコーダのリース料を含めた追加料金は、利用者(対象台数が30台までの場合)、1台あたり年間2000円からで、同じドライバーが2回事故を起こした場合にコンサルティングサービスを受けることが可能。

同社のコンサルティングサービスは、事故を事故形態(接触、追突)、場所(一般道、高速道路、駐車場、無信号交差点)、自車行動(直進、直進後退)などの組み合わせで81のパターンに分類して、それぞれのパターンに合った対処法を示している。「事故全体の6~7割はこの81のパターンで対処できる。残りの3~4割はドライバー自身では防ぎにくい事故」(同社)。現状では年間事故件数の3割削減を目指しており「目標を達成できそうという手応えを感じている段階」(同社)という。

富士火災海上保険は、保険契約者のうち事故件数の多いユーザーに無料で試験的にコンサルティングサービスを提供している。ホリバアイテックのドライブレコーダ「どら猫」(後述)を利用し、専門部隊がデータを解析して運転改善のための報告書を出す。

将来的には有料のコンサルティングサービスにしたい考えだ。さらに「ドライブレコーダの導入による事故低減効果が明確になれば、ドライブレコーダ搭載車両について保険料を値下げする可能性もある」(富士火災担当者)

総務省-電化製品のワイヤレス電力供給の検討を開始-

(2009/05/26 毎日新聞)

家庭内の電化製品に電源コードなしで電力を供給するワイヤレス電力供給を実現するため、総務省は必要な電波の周波数帯割り当てなどの検討に入った。ほかの家電や人体への影響を調査した上で2015年の実用化を目指す。

総務省の研究会「電波政策懇談会」が7月にもまとめる報告書に盛り込む。報告書は、住宅からコンセントがなくなり、家電を自由に配置できることになれば「ライフスタイルに大きな変革をもたらす」と指摘。電気自動車の無線給電スタンドや、超小型内視鏡への電力供給の可能性にも言及する。

総務省は報告書を受け、周波数帯の割り当てのほか、電波の干渉などの課題を克服するための技術開発の支援を始める。電磁波の人体への影響なども調べ、安全利用の基準作りにも取り組む。

ワイヤレス電力供給には、(1)電流を通したコイルから発生する磁力によって電力が生じる電磁誘導型、(2)電波を電力に変換する電波受信型、(3)磁場などの共鳴を利用した共鳴型・・・の3方式がある。

総務省は各方式について効率性、安全性に問題がないかを見極めた上で周波数を割り当て、家電製品のコードレス化を後押しする考え。