予想最高気温30度程と、この時期には珍しいウォーキング日和となりました。

自由が丘駅前

この日は自由が丘集合です。ここが集合場所になるのは一年に一回このコースだけです。

九品仏川緑道

緑道を九品仏方面へ。左側にあった小さな広場でストレッチをしていたのですが、何か建設中で広場も取り込まれたようです。

民家にある祠

世田谷の方が目黒よりこんな祠が多いように思います。

九品仏浄真寺

サギソウ

九品仏は青紅葉で癒されます。サギソウもいつもより大きく撮ろうと、望遠レンズを持ってゆきました。

下品上生阿弥陀様はご不在

上品上生

上品中生

上品下生

御本堂

中品上生

九品仏はその名の通り九体の阿弥陀如来座像が安置されています。順次修復が行われ一体ご不在なので八品仏でしょうか。上品→中品→下品の順に上生の阿弥陀様から行われているようで、上品中品とも真ん中の阿弥陀様はピカピカ。上品中生、上品下生の阿弥陀様はまだこれからといった感じです。修復は京都で行われているとのこと。

江戸時代は人気の観光地だったのでしょう。目黒区内の道しるべに「九品仏」の名を見ることが出来ます。

白鷺像

上品のお堂

境内のイチョウ

山門

仁王像「阿」形

仁王像「吽」形

庚申塔

ここまで場所がなかったので、山門脇をお借りしてストレッチをして再出発です。

ノウゼンカズラのトンネル

パンパスかな

ねこじゃらし公園

九品仏墓地裏にある公園。かつて池があって烏森小学校から遠足で歩いて来たと言っていました。

かつての農業用水路?

世田谷の農家

等々力五丁目あたりは農地が広がっています。昔ながらの雰囲気を残す農家さんは四丁目。

玉川神社

テッポウユリ

セミの抜け殻

セミの穴

おみくじ掛けのセミの抜け殻

目黒通りを横断して玉川神社へ。テッポウユリが見頃です。おみくじ掛けの抜け殻は何んともピントが合わなかったのですが、これもまた面白いかな。

等々力渓谷

等々力不動

不動の滝

等々力渓谷を散策しストレッチをして解散です。その後は皆さん、お不動様にお参りをして帰られたようです。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール

自由が丘駅前

この日は自由が丘集合です。ここが集合場所になるのは一年に一回このコースだけです。

九品仏川緑道

緑道を九品仏方面へ。左側にあった小さな広場でストレッチをしていたのですが、何か建設中で広場も取り込まれたようです。

民家にある祠

世田谷の方が目黒よりこんな祠が多いように思います。

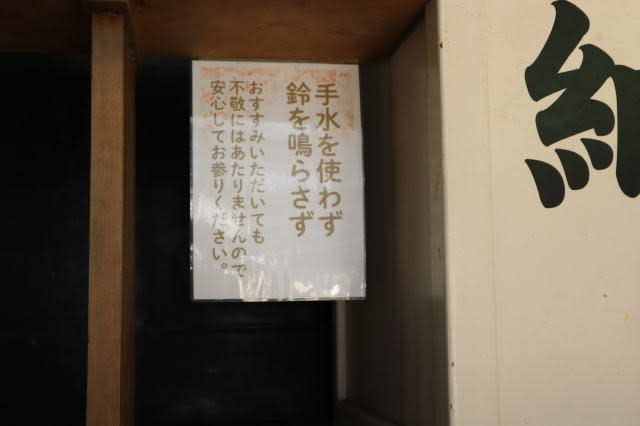

九品仏浄真寺

サギソウ

九品仏は青紅葉で癒されます。サギソウもいつもより大きく撮ろうと、望遠レンズを持ってゆきました。

下品上生阿弥陀様はご不在

上品上生

上品中生

上品下生

御本堂

中品上生

九品仏はその名の通り九体の阿弥陀如来座像が安置されています。順次修復が行われ一体ご不在なので八品仏でしょうか。上品→中品→下品の順に上生の阿弥陀様から行われているようで、上品中品とも真ん中の阿弥陀様はピカピカ。上品中生、上品下生の阿弥陀様はまだこれからといった感じです。修復は京都で行われているとのこと。

江戸時代は人気の観光地だったのでしょう。目黒区内の道しるべに「九品仏」の名を見ることが出来ます。

白鷺像

上品のお堂

境内のイチョウ

山門

仁王像「阿」形

仁王像「吽」形

庚申塔

ここまで場所がなかったので、山門脇をお借りしてストレッチをして再出発です。

ノウゼンカズラのトンネル

パンパスかな

ねこじゃらし公園

九品仏墓地裏にある公園。かつて池があって烏森小学校から遠足で歩いて来たと言っていました。

かつての農業用水路?

世田谷の農家

等々力五丁目あたりは農地が広がっています。昔ながらの雰囲気を残す農家さんは四丁目。

玉川神社

テッポウユリ

セミの抜け殻

セミの穴

おみくじ掛けのセミの抜け殻

目黒通りを横断して玉川神社へ。テッポウユリが見頃です。おみくじ掛けの抜け殻は何んともピントが合わなかったのですが、これもまた面白いかな。

等々力渓谷

等々力不動

不動の滝

等々力渓谷を散策しストレッチをして解散です。その後は皆さん、お不動様にお参りをして帰られたようです。

すこやか歩こう会ではひきつづき会員を募集しています。目黒区在住以外の方も歓迎いたします。

まずは一緒に歩けるか、試しに一度参加してください。

sukoyaka[アットマーク]v08.itscom.net([アットマーク]は@へ変換してください)宛にメールをいただければ、直近の活動予定をお知らせいたします。

すこやか歩こう会活動スケジュール