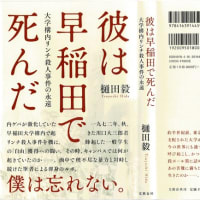

《管理者から一言》『革共同政治局の敗北 1975~2014』の出版が投げかける波紋は、安倍政権による安保法制制定の策動とそれに対する広範な労働者人民の反対・廃案の運動が大きな流動情勢をつくり出している中で、静まることなく徐々に広がっている。さまざまなところで話題になっている。446ページ、950枚におよぶ同書から受ける衝撃は大きなものだ、と読んだ人は誰もが語る。同書の中で著者2人の肉声が各所で聞けるが、それは「あとがき」にもよく出ている。「緒言」に続いて「あとがき(2本)」を転載する。(朝日新聞が8月3日付で見開き2ページの広告特集「戦後70年を読む」を掲載した。その70冊のうちの1冊に同書が挙がっている。)

………………………………………………………………………………………………………

あとがき

本多延嘉書記長の「遺言」によせて

岸 宏一

二〇〇六年七月に組織から離れて、まず考えたことは、それまでの革共同の歴史とは何だったのか、そして〇六年三・一四テロルがなぜ引き起こされたのか、であった。その総括に九年もかかってしまった。白順社の江村信晴さんに出版を打診してからも三年が経った。

その理由は離党後も、ものの考え方、見方が革共同のままであり、その組織を客観的に対象化することの困難さであった。まずは自立した自己を再形成することが必要だった。

そのなかで最大の問題点は、私が関わった八一年以降の三里塚闘争の歴史的な総括がもっとも困難だったことである。八一年一月から〇六年五月までの二五年半、私は三里塚現地での革共同の責任者だった。本多延嘉書記長死後、つまり七五年三・一四以後の革共同を形づくった最大の闘争的要素は、対カクマル戦争と三里塚闘争である。とりわけ八一年の先制的内戦戦略第二段階への転換以降、革共同は三里塚闘争にいわば特化した組織となっていた。つまり、三里塚闘争の勝利のために、と称して、革共同をそれまでとは違うものとして形成してきた。三里塚闘争の路線、方針が党を大きな形で変容させてきたのである。その党とそこにおける自分を対象化するためには位相を変えたところから見直さなければならなかった。これは弁解ではあるが、検証と総括がこれほどまで長期にわたったことの最大の理由である。

〇六年に組織を離れ、本多さんの言葉が胸に浮かんでしばらく離れなかった。それは七二年のある日曜日、新橋にあった破防法裁判の弁護団事務局での話である。当時、本多さんは非公然形態がおもな活動形態であった。しかし時折、何の前ぶれもなく新橋の事務所に訪れてくることがあった。そのとき本多さんは共産党中央委員会発行の『日本共産党の五〇年』という党史(パンフレットのような本)を持ってきて次のような批判をした。

「五〇年間も革命運動をやっていて革命を成就させえない党は解党すべきである。革命党として五〇年史を出すことは恥である。そもそも革命はワンジェネレーションの事業である。結党から三〇年の間に革命を成就できなければ、その党はおしまいである。革命党は一世代の事業であり、世代交代は不可能である。また革命党の人格的継承も不可能である。日本共産党も宮顕(宮本顕治、当時幹部会委員長)から不破(不破哲三、当時中央委員会書記局長)への政権交代も簡単ではない。宮顕の世代とその指導体制はすべて退陣し、不破が新たに指導体制をつくる以外に党はつくれない。」

それは、本多さんの手工業的、中小企業的な組織論ともいうべき限界があるものでもあった。また、以下のようなことは本多さんの決まり文句であった。「革命党は独裁でなければならない。独裁がもっとも民主主義的なのである。だめなら交代すればいいのだ」と。前記の「人格的継承は不可能」ということと矛盾するが、聞いていると納得してしまうのが、本多さんの論法だった。それは私にとって本多さんの「遺言」となった。

七二年当時の本多さんは自らの人生の中でもっとも充実していた時期であった。彼の好きな言葉である「革命の現実性」を実感していたのであろう。理論的には代表的政治論文である「レーニン主義の継承か、レーニン主義の解体か」(『前進』六〇〇号記念論文として二号に分けて七二年九月に発表)、「革命闘争と革命党の事業の堅実で全面的な発展のために」(七三年八月に発表)を執筆していた。前年に一二・四辻敏明、正田三郎同志虐殺、一二・一五武藤一郎同志虐殺というカクマルの反革命テロルがあり、それにたいし党の軍事的武装を開始しており、本多さんの革命精神がもっとも高揚していたのだった。その本多さんの前記の言葉に、私は納得した。革命は困難な事業であり、現実的には可能性は薄いと実感しつつも、本多さんと一緒なら不可能を可能にしてくれそうな気持にしてくれるのだった。

しかし、その本多さんが七五年に虐殺され、彼が不可能であるといっていた党首の「人格的継承」が現実問題化したのである。直後はそんなことは考えずに、三・一四報復戦に全力を挙げていた。しばらくして、清水に本多さんの代わりはできない、と逡巡していた。しかし本文に書いたように、三里塚担当に着任するときは、本多さんに代わって「清水の党」を選択する、と決断したのである。

一三年一二月、『革共同五〇年史』上巻を手にした。また再び、前記の本多さんの言葉がよみがえった。「革命党にとって五〇年史などいうのは恥そのものだ」という言葉が。

読後、このような歴史のねつ造、偽書は許せない、本書を早く仕上げなければ、と決意したのであった。まだまだ書ききれない部分があり、総括を深めなければならないことも多い、しかし、これ以上遅らせることはできないと決断した次第である。

離党当初は、政治運動、組織活動で知ったことは「墓場まで持っていく」という常套句に縛られていた。だが、革命運動のこのような敗北、その組織論的総括は歴史に書き残さなければならないと思い至った。後世、同じ誤りを次の世代が繰り返さないためにも必要だと考えて書いたものである。

………………………………………………………………………………………………………

七・七自己批判の実践を止めることはできない

水谷 保孝

「七・七問題は毛沢東主義との党派闘争なんだよ」。本多延嘉書記長がこういったのは、七二年前半ごろだった。たしか全国会議を分散して開催し、その一つの少人数の会議に私も出席していた。清水丈夫、福島平和もそこにいた。会議場所の秘匿、結集と解散の方法など非合法・非公然活動の訓練を兼ねていた。

それを聞いた私は少しむっとして、「華青闘は毛沢東主義者だし、金日成主義者の朝鮮人青年がいるのは事実だが、彼らは華僑総会や朝鮮総連の内政不干渉路線をうち破って、日帝権力と対決し日本の運動と共闘している。身体を張ってスターリン主義と対峙しているのだから、そんないい方は誤解を招く……」という趣旨のことを発言した。すると本多さんは「それはわかっている」といって、「正確にいえば、毛沢東主義、ホーチミン主義との党派闘争ということだ。水谷は〝アジアを反帝・反スターリン主義世界革命の根拠地に〟というスローガンが好きだろう。アジアで反スタの民族解放闘争をつくり出すんだよ」と応じた。その後、どんな討議になったかは憶えていないが、そういう意味なのか、と得心した。私にとってそれが、本多さんと直接ことばを交わした最後だった。

後日、党内文書で「民族解放・革命戦争の五つの指導原則」という提起がなされた。その内容は、本多論文「レーニン主義の継承か、レーニン主義の解体か」の第二章第二節に「民族=植民地問題、民族解放闘争への原則的態度の五つの視点」として簡潔に、しかし綿密に展開されている。それは①共産主義の実現、②プロレタリア独裁国家とプロレタリア党の指導、③戦略課題は民族解放と土地革命、④農民の圧倒的な動員、⑤民族解放・革命戦争が主要な現実形態、というものである。

そうか、あのとき本多さんはこの五つの視点の理論を練り上げつつあったのだな、と合点がいった。ただ党内文書で「指導原則」となっていたのに公的な論文では「視点」と書き直されているはなぜなのか、と疑問に思った。当時政治局の入管闘争担当は福島さん(全国反戦世話人。九三年三月死去)だった。福島さんに質問すると、しばらく後で、「やはり視点とすべきなのだ」という返答だった。福島さんとおおむね次のような議論をした。

本多論文は七・七自己批判を深化させた。帝国主義の民族排外主義、社会差別とのたたかいは労働者階級人民にとって戦略的な恒常的課題だということを、本多論文は何度も強調している。つまり革共同がいままでつかんできた共産主義の原理の内容は不十分だった。アジアや全世界での民族解放闘争、解放闘争を始めとする差別撤廃のたたかいに連帯し、それを自らのたたかいとしていく。そのことでプロレアリア革命の内容を豊かにし、共産主義の原理を豊かにしていく。……

そのなかで福島さんは、本多さんからの伝言としてこういった。〝反スターリン主義が民族解放闘争をどうつくり出していくかは、革共同として未解明なこと、まだ実践がともなっていないことだ。だけど、いわなければならないことがある。だから「視点」なのだ。〟〝民族解放と共産主義的解放、解放と共産主義的解放はこれからの具体的実践をとおしてどんどん発展していく弁証法的関係にある。いまはその途上だ。だからこの弁証法的関係が発展していった先で、共産主義が民族抑圧や社会差別をどう解決しえるのかについて、本多論文では留保している。〟

正確に再現できないのはもちろんだが、「未解明」「弁証法的関係」「途上」「留保」という本多さんのことばは明瞭に憶えている。

そのときから時代は大きく転回した。だが、米欧日の帝国主義支配下では、たえざる侵略戦争と大不況・大失業が全社会を蔽い、反イスラム、反韓・反北朝鮮、反中国を始めとする激しく凶暴で倒錯したヘイトクライム、排外主義、差別主義が奔流のようになっている。日本での安倍政権再登場はそれに拍車をかけている。労働者階級がかつてない主体的危機に直面している。

日本の階級情勢の深刻な主体的危機に知らんふりをできるのは、観念論者にして機械的公式主義者の清水丈夫ぐらいである。革共同中央政治局派の松丘静司、大原武史らでさえ鈍感ではいられない(第七回大会特別報告1、同2)。労働運動の後退、戦闘的にたたかう労働者階級の姿の不在、正規・非正規の青年労働者が殺人的労働強化にさらされている現実、自分たちの孤立化にどうすればいいのか、じつは無力感を感じているありさまが伝わってくる。

いま本多さんが「七・七自己批判にもとづく実践は壮大な未完の事業なんだ」と語りかける声が聞こえてくるようだ。その世界史的テーマへの再挑戦が必要なときである。七・七自己批判の立場と実践は労働者階級人民のもつ階級意識を蘇らせ、自己解放の思想と底力を発揮せしめるだろう。

革共同は筆者らの愚かな破産と敗北を含めて、もう死んだのだ。弔旗もいらない。葬送の歌もいらない。ただインターナショナルな共産主義的解放を求める一人ひとりの人間がいればいい。本書がそのための踏み石になりえているかどうか、読者のみなさんの率直なご批判を切にお願いする。

この三年余、筆者らの手さぐりの議論と遅々たる原稿執筆に粘り強くつきあってくれた江村信晴さんと、お名前は出さないが聞き取りや資料提供に応じ、貴重な指摘、批判をしてくれた方々に深く感謝を捧げる。

二〇一五年三月一一日

………………………………………………………………………………………………………

あとがき

本多延嘉書記長の「遺言」によせて

岸 宏一

二〇〇六年七月に組織から離れて、まず考えたことは、それまでの革共同の歴史とは何だったのか、そして〇六年三・一四テロルがなぜ引き起こされたのか、であった。その総括に九年もかかってしまった。白順社の江村信晴さんに出版を打診してからも三年が経った。

その理由は離党後も、ものの考え方、見方が革共同のままであり、その組織を客観的に対象化することの困難さであった。まずは自立した自己を再形成することが必要だった。

そのなかで最大の問題点は、私が関わった八一年以降の三里塚闘争の歴史的な総括がもっとも困難だったことである。八一年一月から〇六年五月までの二五年半、私は三里塚現地での革共同の責任者だった。本多延嘉書記長死後、つまり七五年三・一四以後の革共同を形づくった最大の闘争的要素は、対カクマル戦争と三里塚闘争である。とりわけ八一年の先制的内戦戦略第二段階への転換以降、革共同は三里塚闘争にいわば特化した組織となっていた。つまり、三里塚闘争の勝利のために、と称して、革共同をそれまでとは違うものとして形成してきた。三里塚闘争の路線、方針が党を大きな形で変容させてきたのである。その党とそこにおける自分を対象化するためには位相を変えたところから見直さなければならなかった。これは弁解ではあるが、検証と総括がこれほどまで長期にわたったことの最大の理由である。

〇六年に組織を離れ、本多さんの言葉が胸に浮かんでしばらく離れなかった。それは七二年のある日曜日、新橋にあった破防法裁判の弁護団事務局での話である。当時、本多さんは非公然形態がおもな活動形態であった。しかし時折、何の前ぶれもなく新橋の事務所に訪れてくることがあった。そのとき本多さんは共産党中央委員会発行の『日本共産党の五〇年』という党史(パンフレットのような本)を持ってきて次のような批判をした。

「五〇年間も革命運動をやっていて革命を成就させえない党は解党すべきである。革命党として五〇年史を出すことは恥である。そもそも革命はワンジェネレーションの事業である。結党から三〇年の間に革命を成就できなければ、その党はおしまいである。革命党は一世代の事業であり、世代交代は不可能である。また革命党の人格的継承も不可能である。日本共産党も宮顕(宮本顕治、当時幹部会委員長)から不破(不破哲三、当時中央委員会書記局長)への政権交代も簡単ではない。宮顕の世代とその指導体制はすべて退陣し、不破が新たに指導体制をつくる以外に党はつくれない。」

それは、本多さんの手工業的、中小企業的な組織論ともいうべき限界があるものでもあった。また、以下のようなことは本多さんの決まり文句であった。「革命党は独裁でなければならない。独裁がもっとも民主主義的なのである。だめなら交代すればいいのだ」と。前記の「人格的継承は不可能」ということと矛盾するが、聞いていると納得してしまうのが、本多さんの論法だった。それは私にとって本多さんの「遺言」となった。

七二年当時の本多さんは自らの人生の中でもっとも充実していた時期であった。彼の好きな言葉である「革命の現実性」を実感していたのであろう。理論的には代表的政治論文である「レーニン主義の継承か、レーニン主義の解体か」(『前進』六〇〇号記念論文として二号に分けて七二年九月に発表)、「革命闘争と革命党の事業の堅実で全面的な発展のために」(七三年八月に発表)を執筆していた。前年に一二・四辻敏明、正田三郎同志虐殺、一二・一五武藤一郎同志虐殺というカクマルの反革命テロルがあり、それにたいし党の軍事的武装を開始しており、本多さんの革命精神がもっとも高揚していたのだった。その本多さんの前記の言葉に、私は納得した。革命は困難な事業であり、現実的には可能性は薄いと実感しつつも、本多さんと一緒なら不可能を可能にしてくれそうな気持にしてくれるのだった。

しかし、その本多さんが七五年に虐殺され、彼が不可能であるといっていた党首の「人格的継承」が現実問題化したのである。直後はそんなことは考えずに、三・一四報復戦に全力を挙げていた。しばらくして、清水に本多さんの代わりはできない、と逡巡していた。しかし本文に書いたように、三里塚担当に着任するときは、本多さんに代わって「清水の党」を選択する、と決断したのである。

一三年一二月、『革共同五〇年史』上巻を手にした。また再び、前記の本多さんの言葉がよみがえった。「革命党にとって五〇年史などいうのは恥そのものだ」という言葉が。

読後、このような歴史のねつ造、偽書は許せない、本書を早く仕上げなければ、と決意したのであった。まだまだ書ききれない部分があり、総括を深めなければならないことも多い、しかし、これ以上遅らせることはできないと決断した次第である。

離党当初は、政治運動、組織活動で知ったことは「墓場まで持っていく」という常套句に縛られていた。だが、革命運動のこのような敗北、その組織論的総括は歴史に書き残さなければならないと思い至った。後世、同じ誤りを次の世代が繰り返さないためにも必要だと考えて書いたものである。

………………………………………………………………………………………………………

七・七自己批判の実践を止めることはできない

水谷 保孝

「七・七問題は毛沢東主義との党派闘争なんだよ」。本多延嘉書記長がこういったのは、七二年前半ごろだった。たしか全国会議を分散して開催し、その一つの少人数の会議に私も出席していた。清水丈夫、福島平和もそこにいた。会議場所の秘匿、結集と解散の方法など非合法・非公然活動の訓練を兼ねていた。

それを聞いた私は少しむっとして、「華青闘は毛沢東主義者だし、金日成主義者の朝鮮人青年がいるのは事実だが、彼らは華僑総会や朝鮮総連の内政不干渉路線をうち破って、日帝権力と対決し日本の運動と共闘している。身体を張ってスターリン主義と対峙しているのだから、そんないい方は誤解を招く……」という趣旨のことを発言した。すると本多さんは「それはわかっている」といって、「正確にいえば、毛沢東主義、ホーチミン主義との党派闘争ということだ。水谷は〝アジアを反帝・反スターリン主義世界革命の根拠地に〟というスローガンが好きだろう。アジアで反スタの民族解放闘争をつくり出すんだよ」と応じた。その後、どんな討議になったかは憶えていないが、そういう意味なのか、と得心した。私にとってそれが、本多さんと直接ことばを交わした最後だった。

後日、党内文書で「民族解放・革命戦争の五つの指導原則」という提起がなされた。その内容は、本多論文「レーニン主義の継承か、レーニン主義の解体か」の第二章第二節に「民族=植民地問題、民族解放闘争への原則的態度の五つの視点」として簡潔に、しかし綿密に展開されている。それは①共産主義の実現、②プロレタリア独裁国家とプロレタリア党の指導、③戦略課題は民族解放と土地革命、④農民の圧倒的な動員、⑤民族解放・革命戦争が主要な現実形態、というものである。

そうか、あのとき本多さんはこの五つの視点の理論を練り上げつつあったのだな、と合点がいった。ただ党内文書で「指導原則」となっていたのに公的な論文では「視点」と書き直されているはなぜなのか、と疑問に思った。当時政治局の入管闘争担当は福島さん(全国反戦世話人。九三年三月死去)だった。福島さんに質問すると、しばらく後で、「やはり視点とすべきなのだ」という返答だった。福島さんとおおむね次のような議論をした。

本多論文は七・七自己批判を深化させた。帝国主義の民族排外主義、社会差別とのたたかいは労働者階級人民にとって戦略的な恒常的課題だということを、本多論文は何度も強調している。つまり革共同がいままでつかんできた共産主義の原理の内容は不十分だった。アジアや全世界での民族解放闘争、解放闘争を始めとする差別撤廃のたたかいに連帯し、それを自らのたたかいとしていく。そのことでプロレアリア革命の内容を豊かにし、共産主義の原理を豊かにしていく。……

そのなかで福島さんは、本多さんからの伝言としてこういった。〝反スターリン主義が民族解放闘争をどうつくり出していくかは、革共同として未解明なこと、まだ実践がともなっていないことだ。だけど、いわなければならないことがある。だから「視点」なのだ。〟〝民族解放と共産主義的解放、解放と共産主義的解放はこれからの具体的実践をとおしてどんどん発展していく弁証法的関係にある。いまはその途上だ。だからこの弁証法的関係が発展していった先で、共産主義が民族抑圧や社会差別をどう解決しえるのかについて、本多論文では留保している。〟

正確に再現できないのはもちろんだが、「未解明」「弁証法的関係」「途上」「留保」という本多さんのことばは明瞭に憶えている。

そのときから時代は大きく転回した。だが、米欧日の帝国主義支配下では、たえざる侵略戦争と大不況・大失業が全社会を蔽い、反イスラム、反韓・反北朝鮮、反中国を始めとする激しく凶暴で倒錯したヘイトクライム、排外主義、差別主義が奔流のようになっている。日本での安倍政権再登場はそれに拍車をかけている。労働者階級がかつてない主体的危機に直面している。

日本の階級情勢の深刻な主体的危機に知らんふりをできるのは、観念論者にして機械的公式主義者の清水丈夫ぐらいである。革共同中央政治局派の松丘静司、大原武史らでさえ鈍感ではいられない(第七回大会特別報告1、同2)。労働運動の後退、戦闘的にたたかう労働者階級の姿の不在、正規・非正規の青年労働者が殺人的労働強化にさらされている現実、自分たちの孤立化にどうすればいいのか、じつは無力感を感じているありさまが伝わってくる。

いま本多さんが「七・七自己批判にもとづく実践は壮大な未完の事業なんだ」と語りかける声が聞こえてくるようだ。その世界史的テーマへの再挑戦が必要なときである。七・七自己批判の立場と実践は労働者階級人民のもつ階級意識を蘇らせ、自己解放の思想と底力を発揮せしめるだろう。

革共同は筆者らの愚かな破産と敗北を含めて、もう死んだのだ。弔旗もいらない。葬送の歌もいらない。ただインターナショナルな共産主義的解放を求める一人ひとりの人間がいればいい。本書がそのための踏み石になりえているかどうか、読者のみなさんの率直なご批判を切にお願いする。

この三年余、筆者らの手さぐりの議論と遅々たる原稿執筆に粘り強くつきあってくれた江村信晴さんと、お名前は出さないが聞き取りや資料提供に応じ、貴重な指摘、批判をしてくれた方々に深く感謝を捧げる。

二〇一五年三月一一日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます