日本政府・官僚・財界はミャンマー軍部クーデターの共犯者

日本のミャンマー政策の植民地主義的実態と本質を糺明する(下)

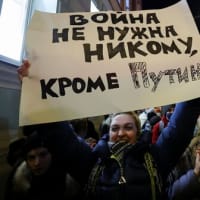

▲「ミャンマークーデターに沈黙している日本ミャンマー協会を強く非難します‼」

とのメッセージを掲げて抗議する在日ミャンマー人(2021年4月14日)

[目次]………………………………………………………………

Ⅰ)驚異的な不服従闘争は現代史の矛盾を問うている

1)世紀を越えて追求されるミャンマー革命

a)CDMは苦悶しつつ創造的展開へ

b)諸民族武装勢力の決断とロヒンギャの苦難

c)ミャンマー情勢は日本問題・世界問題

2)クーデター軍を免罪・擁護する日本

Ⅱ)日本のミャンマー政策の植民地主義的実態と本質

1)円借款を武器に侵略と支配

2)国家総がかりの侵略推進体制

3)日本ミャンマー協会が侵略の戦略本部

4)国家的テロリスト集団と結託

a)1988年軍部クーデターを容認した日本

b)諸民族へのせん滅戦争と流血の反軍政闘争鎮圧

d)軍部と親密な関係を継続する日本政府

5)中国への大国主義的・排外主義的対抗

6)中国脅威論の根元に「大東亜共栄圏」復活の野望―渡邉祐介論文を批判する

a)ミャンマーにたいして尊大、米欧に挑戦的

b)日本の対ビルマ戦争犯罪を隠蔽、「国軍を導く」と豪語

Ⅲ)挙国一致政府/人民防衛隊を断固支持しよう――ミャンマー人民に支援・連帯するために

【参考文献】

……………………………………………………………………………………………

(承前)

c)軍産複合利権集団――かの関東軍をほうふつとさせる

ビルマ-ミャンマー軍の独特の歴史的性格は二つには、軍産複合利権集団だということである。

現在までに、軍部は二つの持ち株会社――MEHL(ミャンマー・エコノミック・ホールディングス)とMEC(ミャンマー・エコノミック・コーポレーション)――を所有している。その2社の系列下には約130社の企業がある。業態的には、銀行、天然ガスや鉄鋼や石炭などの鉱業、衣料品製造、ビール、たばこなどにおよぶ。軍の確保する利益は、民間企業全体の利益総額をはるかに上回る。

そのMEHLの実体をみると、個人株主約38万1638人の全員が現役ないし退役軍人である。そのうち機関株主は1803体であるが、軍の師団、大隊、小隊ならびに戦争退役軍人協会である。

すなわち、軍は一方では、諸民族およびロヒンギャへのせん滅戦争と労働者農民・学生・市民への国家テロを強行し、軍内部を常時、戦争的緊張にたたきこみ、軍律による恐怖政治と排他的ビルマ民族主義イデオロギーによってがちがちに支配してきている。同時に他方では、経済的・生活的な利権集団として組織化されており、軍産複合利権集団となっている。それは、巨大な利権配分システムをもつ、一個の閉鎖的な自己完結体として運営されている。

この点で、1988年第三次軍部クーデター以降の外資導入と民間企業の貿易参入という「この時期の対外開放政策は、国軍の少数民族武装勢力との停戦合意と同様、軍政の生き残り戦略の一環であったといってよい」(工藤[2012])という指摘が的確であろう。

歴史的に類推すると、かつての大日本帝国の関東軍をほうふつとさせる。

周知のように、関東軍は、現地の独断で1931年9・18柳条湖事件を起こし、それを突破口として日本帝国主義全体がアジア侵略15年戦争へと突入していった。軍事的自己運動と謀略をこととする軍隊であった。

その関東軍司令官は、関東州長官と駐「満」特命全権大使の位置に就き、さらにその後は関東州・満鉄付属地の行政権および満鉄の監督権を握った。加えて、デッチあげ「満洲国」の軍事国家化を目指して重工業化政策を推し進め、対ソ戦の最前線に立った。

中国東北部の広大な地域において、関東軍はデッチあげ「満洲国」の軍事・政治・経済・行政・外交全般を支配した。兵力もどんどん増強していった。しかも七三一部隊=石井部隊による細菌戦兵器の開発と人体実験を行った。

デッチあげ「満洲国」を基盤にした関東軍は数多の悪行をなし、「泣く子も黙る関東軍」としてその権勢をふるったのだった。そして戦いを構えることなく瓦解するという末路をたどった。

ミャンマー国軍の特異性、異様さは、じつは旧大日本帝国の関東軍という歴史的な先例があることを、私たちはとらえ返しておかなければならない。

いずれにせよ、ミャンマー軍が国内でどんなに孤立しようが、国際的に圧倒的な非難をうけようが、反軍部クーデターのたたかいを無慈悲、残酷に鎮圧し虐殺し続ける暴挙を可能とする要因の一つに、それが巨大な軍産複合利権集団だということがある。

d)ミャンマー軍部と親密な関係を継続する日本政府

何よりも重大なことは、日本がそのようなミャンマー軍部と一貫して親密な関係を結び、軍政を支持してきていることである。

1988年の第三次軍部クーデターを容認したことは前述した。そのクーデター軍は民主化運動を抑圧し、とりわけアウンサンスーチー氏に自宅軟禁=政治活動禁圧を強いた(1989年7月~10年11月に3度、計15年間)。国際的大事件であるその現実を前にして、日本政府は軍と「友好関係」を築いてきたのだった。

そして、軍主導によるいわゆる「民政移管」が始まるや、おおっぴらに親密化を強めてきた。

13年1月、副総理・財務大臣の麻生太郎と日本財団理事長の笹川陽平がミャンマーを訪問し、国軍総司令官となったミンアウンフラインと会見。14年5月、岩崎茂統合幕僚長がミャンマーを訪問し、ミンアウンフラインと会見。14年9月、ミンアウンフラインが公式に訪日し、菅官房長官、岩崎幕僚長と会談など。その岩崎は、日本ミャンマー協会の現理事である。

そして、軍による17年8月事件以降のロヒンギャ虐殺・追放についても、日本政府は欧米諸国と一線を画した対応をとった。武装勢力の襲撃を一方的に非難し、難民を人道支援する緊急無償資金協力を行い、ミャンマー政府に事件の事実調査を要求するものであった。それは国際司法による解明と責任追及、責任者処罰という方向ではない。国際的なジェノサイド批判からミャンマー軍を守るというスタンスなのである。

国軍との濃厚な関係は、かくのごとしである。

だからこそ、冒頭でみたように、日本政府は1988年クーデター時にも現在のクーデター時にも、軍を「非難」するように見せかけてじつは擁護する姿勢を軍部にわかるように示しているのである。

すなわち、日本のミャンマー政策は、ミャンマー統治は軍政でなければならないという路線なのである。

5)中国への大国主義的・排外主義的対抗

ではなぜ、日本は長きにわたる軍政と4たびもの軍部クーデターを擁護するのだろうか。一つは、対中国対抗のパワーポリティクスである。二つは、ミャンマーにたいする宗主国意識である。

まず前者の対中国対抗の問題は、日本のミャンマー政策の植民地主義的実態と本質を示す第五点としてあげることができる。

中国は文革後、1978年以降の鄧小平(トン・シャオピン)体制において、反米愛国主義を軸とする毛沢東(マオ・ツォードン)式革命外交路線を破棄し、その一環としてミャンマー善隣友好外交・内政不干渉路線=軍部容認に踏み切った。軍と対峙するビルマ共産党を裏切り、切り捨てたのだった。ビルマ共産党の混迷と危機を衝いて、軍は1987年1月、ビルマ共産党への掃討作戦を展開し、共産党はやがて分裂・崩壊・離散にいたった。

共産党にはもともと諸民族出身者が多く、その生き残りが国境地帯で武装勢力を組織していった。1989~90年にかけて四つの武装勢力――ミャンマー民族民主同盟軍(コーカン族)、統一ワ州軍(ワ族)、東シャン州軍(シャン族・アカ族)、カチン新民主軍(カチン族)――が登場した。彼らは軍部と交渉し、停戦と特区設定を合意した(畢[2012])。

他方、中国はミャンマーの1988年クーデターを内政不干渉路線でもって容認するとともに、鄧小平自ら指揮して1989年六四天安門事件=武力鎮圧・大虐殺を強行した。それはミャンマー軍政を大いに励ますものにほかならなかった。

以降、諸民族制圧地域でのケシ栽培・麻薬生産を撲滅するための中国・ミャンマー相互協力が実施された。

中国は1999年、西部大開発戦略を提起し、当該の雲南省政府は中国・ASEAN自由貿易地域建設プロジェクトを開始した。ミャンマー側も、ラオス、ベトナムとともにそれを受け入れ、長大な道路網建設や河川交通路整備が進められてきた。人、モノ、資金、情報、技術の相互移動は大きくなり、天然ガスパイプラインが13年に開通し、石油の輸送も17年から始まった。

中国は「ミャンマーのパトロン」と呼ばれるほどの存在感を示してきた。それを土台にして、習近平政権の一帯一路政策も展開されることとなった。それは、「大中華民族復活」という思想と路線のもとで展開されている。

一帯一路政策は、鄧小平路線としての「社会主義市場経済」「社会主義的近代化」なる「エセ一国社会主義」論の歴史的破産の自認であり、そしてそこからの絶望的脱却をかけた漢民族中心主義への反動的回帰、1949年中国革命の原点の全否定、そこからの言語に絶するほどの堕落であり、それでいて鄧小平路線を取り繕うことしかできないものである。それは、ミャンマーにたいしては、中国側の利益を大国主義的に優先させ、かつ強引なやり方で苦汁を飲ませるものでしかない。たとえばイラワジ川上流のミッソンダム建設にあたっては、ミャンマー軍政と契約した中国資本は、流域の土地の接収、立ち退き強制を進め、また水力発電量のほとんど9割を中国に送る計画を立てた(その後、建設凍結となっている)。

ミャンマー内部では「中国による属国化と資源略奪」という批判と追及が噴き出しているのである。

その後の今日までの詳しい経過は省くが、中国は、ミャンマー国軍と諸民族との武力衝突が繰り返し激化しているなかで、それに目立った関与をすることなく、鄧小平体制下でも、鄧死後の今日の習近平政権にいたるまで、基本的に軍政の容認・擁護の路線をとっている。

とくに2・1軍部クーデターをめぐる国連安保理事会でのクーデター非難と制裁発動の声明に中国が反対し、頓挫させていることは、クーデター軍を強力に支えている。

今日の中国・鄧小平主義(トン‐シャオピンイズム)体制において、長大な国境戦を接し、かつインド洋への出口でもあるミャンマーは対外・対内戦略の要の位置にある。

それに対して日本は、11~12年以降、ミャンマーへの大々的なインフラ事業を始め、厖大な低賃金労働力の搾取、広大な消費市場からの収奪、豊かな資源の略奪を狙って動いているものの、中国の国際政治面、経済協力面での存在感の大きさになお劣勢である。日本政府・官僚・財界が2・1軍部クーデターを正面からけっして非難せず、「太陽がいい」などとうそぶくのは、中国の存在とそのミャンマー政策への危機感からする大国主義的・排外主義的な対抗が根底にあるからである。

6)中国脅威論の根元に「大東亜共栄圏」復活の野望――渡邉祐介論文を批判する

第六に、後者の対ミャンマー宗主国意識と帝国主義的野望をあげることができる。

それを裏づける文書が公表された。日本ミャンマー協会の事務総長・渡邉祐介の5月26日付け英語論文「On Myanmar, Japan Must Lead by Example(ミャンマーでは日本は模範を示してリードしなければならない)」がそれである(渡邉[2021])。英字新聞に寄稿した個人の一文とはいえ、日本ミャンマー協会事務総長という戦略的要職にある人物の主張である。そこには日本の支配階級の本音、底意といったものが如実に表明されているとみてよい。

◎ミャンマーにたいして尊大、米欧に挑戦的

その内容を要約すると、やや長くなるが、次のようである。

(1)私は、ミャンマーの現在の事実上の指導者であるミンアウンフライン上級将軍と絶えず接触している数少ない外国人の一人である。彼との私の永続的関与は、中国の影響がインド太平洋の未来を暗くしているとき、現在の危機の解決が日本とミャンマーの1世紀近くの特別な関係を生かすことにかかっていることを強調するものである。

(2)ミャンマーはユーラシア大陸とインド太平洋の交差点に位置し、常に大国の策略の犠牲となった。イギリス帝国主義の占領と分割統治は内部分裂の種をまくものだった。1世紀にわたるイギリス支配の屈辱は、トラウマ的なナショナリズムと独立の感覚を培った。

(3)ミャンマー問題の歴史的解決はタッマドゥ=ミャンマー国軍が率いる軍事政権が担っている。そのタッマドゥは長年の西側による民主化への圧力を、諸民族の反乱への軍事支援と同等の真の脅威とみなしている。そのような妄想的な統治アプローチは独裁国家では珍しいことではない。だが、タッマドゥは銃身から成長した政治の化身ではあるが、ミャンマーの民主主義の未来への逆説的な願望をもつ稀な例外である。

(4)そうしたパラドックスは、第二次世界大戦中に日本との特別な関係が築かれたことに由来する。大日本帝国軍の鈴木大佐の支援によってビルマ独立軍が設立された。独立したミャンマーは、インド太平洋地域における日本の永続的な地域利益にとって不可欠な錨(anchor)として存在してきた。戦後すぐにその特別な関係が再開されたことで、敗北した帝国(=日本)は地域の主要な経済的後援者としてインド太平洋に真正面から戻った。

(註:国軍という錨があったために、日本は敗戦帝国主義となったものの外海に漂流することなく真っ直ぐに元に戻ることができた、という意味)。

その特別な関係は、ミャンマーの変革と混乱のさまざまな過程をとおして一貫して維持されてきた。

(5)日本と対照的に、西側諸国は軍事政権の政権交代戦略を追求してきた。そのアプローチはミャンマーの歴史への無責任な無知であり、戦略的愚かさを反映している。実際この10年間の民主化努力は、誤ってミャンマー内部の民族的緊張を高め、アウンサンスーチーとの新たな関係のおかげで中国がその影響力を劇的に拡大することを可能とさせた。中国ミャンマー経済回廊(CMEC)がそれである。

(6)2月1日のタッマドゥによる首都ネピドーの敵対的買収(hostile takeover)は、中国の地政学的経済プロジェクトを差し止めるものである。

(註:ここで2・1軍部クーデターを「敵対的買収」と呼ぶのは、それが中国の影響力拡大という非常時に際して採られた中央権力の実力支配であり、M&A戦略における相手の合意なき敵対的買収と同じく合法的な方法だと擁護するためである。)

ただ、タッマドゥがロシアに接近しており、それを許したのは西側諸国の愚かな政権交代戦略のゆえである。

(7)こうしたなかで、日本とミャンマー政府(クーデター政権のこと)との関係は、安定した民主主義への基盤として粘り強い経済的アプローチをするもので、西側が懸念するようなものではない。ミンアウンフライン上級将軍との最近の対話で、彼は将来、文民政府を回復すると言明した。2月1日の行動は、2008年憲法の規定にのっとったものである。彼のビジョンは、日本の伝統的なミャンマーへのアプローチと完全に一致している。

(8)日本は再びミャンマーの激動の歴史の岐路に立った。長年にわたりミャンマーと日本の特別な関係を指揮してきた日本ミャンマー協会の事務総長として次のことを主張する。

日本は、西側が出す政権交代政策と追従的に一致するのではなく、タッマドゥと米国および他の民主主義諸国との架け橋としての地位を確立しなければならない。(Japan must position itself as a bridge between the Tatmadaw and the United States and other democratic countries rather than blindly aligning itself with the Western policy of regime change.)

(註:このフレーズが渡邉の主張の核心。すなわち、「2・1を遂行した国軍を政権交代させてはならない」、「欧米諸国を説得して軍事政権の正統性を理解・承認させよ」、「日本はそのためのリーダーシップをとる」というわけである。)

(9)ミャンマーがロシアに傾斜する状況でも、日本はミャンマー軍事政権との歴史的関係を維持する唯一の民主主義国家であり続けている。日本はタッマドゥと直接協力して中国の地政学的経済的影響力を逆転させることができる。それはワシントンのインド太平洋戦略に役立つ。中国の地政学的野心の挑戦を受けているこの地域協力に歓迎されるだろう。

(10)『デモクラシーの理想と現実:復興政治の研究』(1919)を著したハルフォード・マッキンダーの地政学の知恵が生かされるべき地は今日のミャンマーである。現在の危機の解決策は、外国の価値観を押しつけることではない。戦間期の愚かさを国際社会は繰り返してはならない。民主化に資する政治環境と経済発展の先取りから始めることである。日本は、平和と最終的な民主化に向けた経済協力を強化し、タッマドゥとの特別な関係をさらに強化するコースを進むことで、模範的なリーダーシップを発揮しなければならない。ワシントンと東京がミャンマーへの関与のあり方を新たにし、そのなかで自由で開かれたインド太平洋に奉仕するようミャンマー軍事政権を導くという歴史的使命を実現する。その行動が米国や他の同盟国から逸脱しても恐れない。

実に恐るべき主張ではないか。しかし、ここには現在の日本帝国主義のミャンマー政策の隠された真のスタンス、本性があることを認識すべきであろう。

◎日本の対ミャンマー戦争犯罪を隠蔽、「国軍を導く」と豪語

渡邉は、第一に、2・1軍部クーデターとそれを維持するための軍・警察による世界史上にも特筆されるべき残虐きわまる暴挙への懸念や疑問を示すこともなく、一言の言及もない。渡邉が執筆・発表した時点ですでに802人が虐殺され、4120人が拘束されていた(ミャンマー人権団体「政治犯支援協会」5月17日発表)。それなのに、ミャンマーの人々の塗炭の苦しみ、悲しみ、怒り、彼らが流している夥しい血の犠牲にまったく背を向け、何の感情も示さないのだ。あまりにも残忍な、非人間的な態度ではないか。

この一点で、渡邉にはミャンマー問題を語る資格などないのだ。

第二に、クーデター政権に制裁を発動するアメリカやイギリスにたいしてきわめて挑戦的である。「無知」「愚か」「ミャンマーのことが何もわかっていない」と公然と侮蔑している。制裁に真っ向から反対している。その場合、懸命になってクーデター軍を擁護するばかりか、「稀な例外」と称賛してやまない。とりわけ虐殺の最高責任者であるミンアウンフラインとの「特別の関係」を米欧に向かって誇示し、突きつけているのである。

第三に、「インド太平洋における中国の地政学的経済的影響力を逆転させなければならない」ということを、至上の目的として掲げている。反中国という西側全体の利益のためだから、米欧にいうべきことをいい、高飛車に出るのだというわけである。「中国の脅威」を口実にすれば何事も正当化されるというパワーポリティクスを駆使して、米欧を黙らせることができると考えているのである。

その場合、中国の「経済的影響力」に対抗して、ミャンマーの「経済発展」のためには日本の「経済的アプローチ」「経済協力の強化」が必要だと唱えている点が重要である。日本経済の「最後のフロンティア」、つまり最後の延命の場をミャンマーに求めなければ、日本帝国主義が今や立ち行かないという非常に絶望的な危機感がそこにはあるのである。

第四に、それらの一方では、ミンアウンフラインと軍について、何度も繰り返し「特別な関係」であると誇示しつつ、「日本の錨」だとか、「統治アプローチが妄想的」だとか、「導く」だとか、じつに尊大な態度を示している。つまり‘軍人がやる政治や経済政策だから何かと偏向があるが、それを日本がしっかりと導いていくから懸念するにはおよばない’‘日本に任せろ’というのである。

渡邉がミャンマー問題を語ると、ミャンマー自体は主役ではなく、日本が主役なのである。(7)項にあるように、「ミンアウンフラインのビジョンは、日本の伝統的なミャンマーへのアプローチと完全に一致している」というのである。日本のアプローチがまずもってあり、それに沿っているのがミンアウンフラインのビジョンである、だからミンアウンフラインの軍部は正しいという論理構造なのである。

まるで渡邉はかつての南機関機関長=謀略工作隊長の鈴木大佐ででもあるかのようである。それは、「ミャンマーは日本のものだ、ミャンマーには日本が必要なのだ」と主張するに等しい。

第五に、「ミャンマー」とは「ミンアウンフラインと国軍」のことであり、そこにはミャンマーの労働者農民人民も諸民族もロヒンギャも、まったくゼロである。視野になく、位置づけようともしない。

またアウンサンスーチー氏らの「民主化努力」は中国を呼び込む誤りを犯したと憎々しげに非難し、「民主化努力」や「政権交代戦略」そのものを否定し去っている。

だが、ミャンマーの歴史をつくり、情勢を動かしてきたのは、第二次世界大戦下のビルマ独立運動であり、それを引き継ぐ連綿たる軍部独裁打倒の運動である。その運動が爆発と沈滞をとおして一貫して太い命脈として生きているのである。現在のクーデター軍部政権打倒のたたかいがミャンマーの新しい歴史であり、未来を切り開くものなのである。

そのことを理解しない渡邉は、ミャンマー問題において致命的な誤りを犯している。

第六に、総じてみると、渡邉の(1)から(10)までのすべての言動の立脚点に、かつての天皇を元首とする大日本帝国の肯定、中国フィリピン―アジア太平洋侵略戦争の美化があることが浮かび上がってくる。第二次大戦当時、天皇制日本は「日本をアジアの盟主とする大東亜共栄圏建設」の野望のために広大な中国への侵略戦争を絶望的に継続・激化させ、そしてビルマ占領を戦略的要衝としていた。そしてアジア民衆の抗日闘争のなかで、追いつめられ、ついに惨めに敗北したのだった。

今、「ミャンマー国軍を導く」などと豪語する腹には、「日本はアジアの盟主」「日本はビルマの宗主国」という大東亜共栄圏復活の野望があるとみるべきであろう。

だが渡邉祐介よ。

お前は、日本とビルマ-ミャンマーの関係についてとんでもない偽造と錯誤を犯している。前記したように、日本はビルマとビルマ人にたいしてタイ・ビルマ鉄道建設の暴挙、カラゴン村虐殺事件など消すことのできない数々の戦争犯罪をなしたのだ。日本・ビルマ-ミャンマー関係が侵略と隷属、軍事占領と惨殺、加害と被害の関係であることを忘れることも、隠ぺいすることもけっして許されない。渡邉のいう「特別な関係」とは、歴史の偽造とその上にデッチあげた虚構でしかない。

ところが、それらは、ひとり渡邉祐介の世迷い言とは片づけられない。それどころか、今日の日本支配階級のミャンマー政策の根本的動機を渡邉が書き記したと考えるべきであろう。日本ミャンマー協会にかかわった故中曽根康弘や麻生太郎、あるいは安倍晋三などの顔を思い浮かべてみると、彼らは「渡邉祐介よ、よくぞいってくれた。天晴れ」とでもいいそうではないか。

ちなみに、渡邉祐介は現在60歳とみられる。2007年の新潟県議会選挙に立候補、落選している。当時45歳、自民党に対抗して民主党から出た(篠田[2021])。

その政治経歴や政治主張については、詳しくわからないが、民主党出身でもある人物がミャンマー軍部との関係で暗躍しているというのも、いかにも怪しげでダーティーな日本帝国主義の実態をよく示しているといえよう。

以上を要するに、日本政府・官僚・財閥によるミャンマー政策は、さまざまなバイアスもあるが、根本的に植民地主義的な実態と本質をもったものである。彼らのその場しのぎの弁明に惑わされることなく、2・1軍部クーデターを容認している現実、ミンアウンフラインらクーデター軍部を擁護している現実を明確にさせなければならない。

問題は、中国脅威論を盾にした日本帝国主義のあくことなきミャンマー侵略と支配の野望なのである。

▲「NUGはわれわれの政府」とデモ(2021年5月8日、カチン州) ▲PDF支持を鮮明にデモ(5月7日、ダウェー)

Ⅲ)挙国一致政府/人民防衛隊を断固支持しよう――ミャンマー人民に支援・連帯するために

ミャンマーの労働者農民人民と諸民族人民とロヒンギャ人民は何を訴え、どうたたかっているのだろうか。私たちは、彼ら/彼女らをどう支援し、どう連帯すればいいのだろうか。

次の詩を読んでみよう。

頭蓋骨

ケイ・ザ・ウィン作 四元康祐訳

革命の花は咲かない

空気、水、大地、

すべての栄養が揃わなければ。

革命の花が咲く前に

一発の銃弾が誰かの脳みそを

路上にぶちまける。

その頭蓋骨の叫びが君に聞こえたか?

邪悪なものに対して

声明文を発することに意味があるのか?

dah(刀)のダルマ(法)においては

dahを振りかざすだけでは足りない。

前に進み出て切り倒すのだ!

革命を成就するには

考えているだけじゃだめなんだ。

血のように、君は立ち上がらなければならない。

もう二度と迷うまい。

革命の導火線は

君、さもなくば僕。

◇ ◇ ◇

英訳者Ko ko thettによる註:この詩は2021月2月23日に書かれた、K Za Win (1982-2021)の最後の作品である。彼は3月3日デモに参加していて治安部隊に射殺された。

英訳タイトル:Skulls

英訳者: ko ko thett

日本語訳(四元康祐)はko ko thettの英訳より

◇ ◇ ◇

ミャンマーの詩人・ケイザウィン氏は軍部独裁権力を打倒する「革命」を詠んだ。その一語一語はかけがえのない命のことばである。彼は、今まさに「革命」をたたかって、銃弾に斃れた。享年39。

国連大学(東京都渋谷区)の前で軍部に抗議していた在日ミャンマー人の若者は1988年当時に歌われた革命歌を静かに歌いながら、「8888蜂起は革命だったのです」と語ってくれた。

彼ら/彼女らのめざす「革命」の中身、思想、目標、課題について、私たちはよく聞いて、彼らから学び、しっかりと受け止め、考え抜かなければならない。学べば学ぶほど、ミャンマー問題の奥の深さがわかってくるのだから。

しかし現在はっきりしていることがある。次の一点である。

(A)4月16日に連邦議会代表委員会(CRPH)によって樹立された挙国一致政府(NUG)および人民防衛隊(PDF。5月5日結成)を支持し、これをミャンマー連邦共和国の正統な政府・軍と認めるのか、それとも(B)ミンアウンフラインをトップとする国家行政評議会が8月1日に一方的に宣言した暫定政権(ミンアウンフラインが「首相」)を正統な政府と認めるのかが、ミャンマー情勢にたいする態度を決定的に分かつということである。

仮に軍部クーデターとその軍によるジェノサイドを口先で非難しても、A支持=承認をあいまいにするものは、クーデター軍を擁護しているのである。

なぜならミンアウンフラインの軍はNUG/PDFを「テロリスト」と決めつけ、一人残らずせん滅しようと総力を傾けており、壊滅攻撃をますますエスカレートさせているからである。

その対極で、NUGは臨時革命政権なのである。そのNUGは公然とPDFを結成し、クーデター軍にたいする武装闘争を宣言し、圧倒的多数の労農人民と諸民族人民とロヒンギャ人民に立脚し、彼ら/彼女らの意志に従って、ミンアウンフラインのクーデター軍を完全打倒しようとしているのだからである。両者の間には譲歩と妥協の余地はまったくない。

そうである以上、世界史的にも類例のない、大規模で長期にわたり多様で柔軟な不服従運動とその一部でもあり延長でもある武装闘争への惜しみない支援と連帯を、日本の地で、全世界で作り上げることではないだろうか。

あえていうが、「軍による虐殺に抵抗するのに暴力をもってするのは反対だ」「暴力の連鎖は最悪だ、不幸だ」などという言説は、百害あって一利なしである。何度でもいうが、軍部独裁にたいして若者たちは、それとどう闘うのか、ほんとうに苦しんで、悩んで、殺された人々が流した夥しい血の海の中から、ささやかな武装をもって立ち上がっているのである。

それと呼応し一体となって在日ミャンマー人が在留の危機、帰国時の危機という重圧のなかで、立ち上がっている。その要求もまた、「国際社会はNUG/PDFを正統な政府・軍として認めよ」というものである。

ミャンマー人民の壮絶な苦闘は、真っ先に韓国で受け止められた。1980年5月光州蜂起とその後の軍事政権打倒を苦しみぬいてやりぬき、ついに勝利した韓国人民が、わがことのように熱く受け止め、連帯の運動を起こしている。そして隣国タイで、香港で、台湾で、新疆ウイグル自治区で、チベットで、南モンゴルで、共感と連帯が広がっている。中国本土でも、呼応する動きがあるにちがいない。

全アジア的スケールで、日本・欧米帝国主義と中国トン-シャオピンイズムおよびすべての軍事政権にたいする抵抗と反逆のインターナショナルな革命運動と組織が再創造されようとしているのではないだろうか。いや、必ずそうしなければならない。

現実にも、本質的にも、在日ミャンマー人の存在とたたかいは、私たちにとってこの上なく貴重なものである。

私たちが支援と連帯のために何をすべきかは、彼ら/彼女らとの交流さえあれば、すぐに判明する。資金と物資のカンパ、署名活動の展開、菅政権と財界への抗議、日本ミャンマー協会への抗議、菅政権打倒のたたかい――これらを創意工夫をもって大いに展開しよう。〈日本ミャンマー協会解体〉のたたかいが、その戦略的要をなしていることは明らかである。

ここには、日本のビルマ-ミャンマー侵略の加害責任と戦争犯罪・植民地支配犯罪の歴史的償いという課題の成否がかかっているのだ。

侵略国人民としての私たちの責務が何であるかを、広範な労働者階級人民の中で問い、いっさいの権威主義・排外主義・差別主義を自らの体内から一掃、克服するためにたたかおう。プロレタリアインターナショナリズム復権の道も、労働運動、学生運動の再建の道もここにある。

2021年8月18日

水谷保孝

【参考文献】

《2・1軍部クーデター以前》

アムネスティ・インターナショナル日本支部[2008]『子ども兵士――銃をもたされる子どもたち』リブリオ出版。

――[2012]『世界の人権 2012』現代人文社。

李修京[2014]「身勝手な大人の犠牲・子ども兵士」李修京編著『グローバル社会と人権問題』明石書店。

宇田有三[2020]『ロヒンギャ差別の深層』高文研。

OECD開発センター編[2015]『ミャンマーの多角的分析――OECD第一次診断評価報告書』明石書店。

長田紀之・中西嘉宏・工藤年博[2016]『ミャンマー2015年総選挙――アウンサンスーチー新政権はいかに誕生したのか』アジア経済研究所。

尾高煌之助・三重野文晴[2012]『ミャンマー経済の新しい光』勁草書房。

落合雪野編著[2014]『国境と少数民族』めこん。

工藤年博編[2012]『ミャンマー政治の実像――軍政23年の功罪と新政権のゆくえ』アジア経済研究所。

関満博編[2020]『ミャンマー/日本企業の最後のフロンティア』新評論。

高野秀行[2006]『ミャンマーの柳生一族』集英社文庫。

永井浩・田辺寿夫・根本敬『「アウンサンスーチー政権」のミャンマ――民主化の行方と新たな発展モデル』明石書店。

中西嘉宏[2009]『軍政ビルマの権力構造――ネー・ウィン体制下の国家と軍隊 1962-1988』京都大学学術出版会。

――[2021]『ロヒンギャ危機――「民族浄化」の真相』中公新書。

根本敬[2014]『物語 ビルマの歴史――王朝時代から現代まで』中公新書。

――[2015]『アウンサンスーチーのビルマ――民主化と国民和解への道』岩波現代全書。

畢世鴻[2012]「国境地域の少数民族勢力をめぐる中国・ミャンマー関係」工藤年博編『ミャンマー政治の実像――軍政23年の功罪と新政権のゆく

え』アジア経済研究所。

ヒューマン・ライツ・ナウ編[2009]『人権で世界を変える30の方法』合同出版。

みずほ総合研究所編[2013]『全解説 ミャンマー経済――実力とリスクを見抜く』日本経済新聞出版。

吉岡攻[2010]『21世紀の紛争――子ども・平和・未来 第1巻アジアからのレポート』岩波書店。

《2・1軍部クーデター以後》

北川成史[2021]『ミャンマー政変』ちくま新書。

甲野綾子[2021]「ミャンマー国軍は、政治勢力か犯罪者か、それとも毒親か…。」『note.com/ayako_kono』2021年7月21日。

篠田英朗[2021]「日本外交を「指揮する」渡邉親子の破壊力」『アゴラ‐言論プラットホーム』2021年5月27日号。

永井浩[2021]「繰り返されるミャンマーの悲劇 繰り返される「民主国家」日本政府の喜劇」『日刊ベリタ』2021年3月30日

永杉豊[2021]『ミャンマー危機――選択を迫られる日本』扶桑社新書。

根本敬[2021]「危機のなかのミャンマー」『世界』2021年8月号、岩波書店。

福地亜希[2021]「ミャンマーの経済情勢と今後の見通し~コロナ禍とクーデターにより先行きは不透明」『国際通貨研究所 NewsLetter』2021年3月24日。

渡辺周[2021]「巨大工業団地ティラワ/日本ミャンマー協会会長の「剛腕」――ミャンマー見殺し(3)」『Tansa』6月25日号。

Yusuke Watanabe(渡邉祐介)[2021]「On Myanmar, Japan Must Lead byExample」『THE DIPLOMAT』TOKYO REPORT, May 26, 2021。

日本のミャンマー政策の植民地主義的実態と本質を糺明する(下)

▲「ミャンマークーデターに沈黙している日本ミャンマー協会を強く非難します‼」

とのメッセージを掲げて抗議する在日ミャンマー人(2021年4月14日)

[目次]………………………………………………………………

Ⅰ)驚異的な不服従闘争は現代史の矛盾を問うている

1)世紀を越えて追求されるミャンマー革命

a)CDMは苦悶しつつ創造的展開へ

b)諸民族武装勢力の決断とロヒンギャの苦難

c)ミャンマー情勢は日本問題・世界問題

2)クーデター軍を免罪・擁護する日本

Ⅱ)日本のミャンマー政策の植民地主義的実態と本質

1)円借款を武器に侵略と支配

2)国家総がかりの侵略推進体制

3)日本ミャンマー協会が侵略の戦略本部

4)国家的テロリスト集団と結託

a)1988年軍部クーデターを容認した日本

b)諸民族へのせん滅戦争と流血の反軍政闘争鎮圧

◎恒常的にせん滅戦争/◎やむことなき反軍政闘争への血の鎮圧/◎「ミャンマーのネオナチ」と呼ばれる969運動/◎子どもを兵士にする戦争犯罪/◎「民政移管」下でロヒンギャせん滅・追放作戦 (ここまで上)

c)軍産複合利権集団――かの関東軍をほうふつとさせる (ここから下)d)軍部と親密な関係を継続する日本政府

5)中国への大国主義的・排外主義的対抗

6)中国脅威論の根元に「大東亜共栄圏」復活の野望―渡邉祐介論文を批判する

a)ミャンマーにたいして尊大、米欧に挑戦的

b)日本の対ビルマ戦争犯罪を隠蔽、「国軍を導く」と豪語

Ⅲ)挙国一致政府/人民防衛隊を断固支持しよう――ミャンマー人民に支援・連帯するために

【参考文献】

……………………………………………………………………………………………

(承前)

c)軍産複合利権集団――かの関東軍をほうふつとさせる

ビルマ-ミャンマー軍の独特の歴史的性格は二つには、軍産複合利権集団だということである。

現在までに、軍部は二つの持ち株会社――MEHL(ミャンマー・エコノミック・ホールディングス)とMEC(ミャンマー・エコノミック・コーポレーション)――を所有している。その2社の系列下には約130社の企業がある。業態的には、銀行、天然ガスや鉄鋼や石炭などの鉱業、衣料品製造、ビール、たばこなどにおよぶ。軍の確保する利益は、民間企業全体の利益総額をはるかに上回る。

そのMEHLの実体をみると、個人株主約38万1638人の全員が現役ないし退役軍人である。そのうち機関株主は1803体であるが、軍の師団、大隊、小隊ならびに戦争退役軍人協会である。

すなわち、軍は一方では、諸民族およびロヒンギャへのせん滅戦争と労働者農民・学生・市民への国家テロを強行し、軍内部を常時、戦争的緊張にたたきこみ、軍律による恐怖政治と排他的ビルマ民族主義イデオロギーによってがちがちに支配してきている。同時に他方では、経済的・生活的な利権集団として組織化されており、軍産複合利権集団となっている。それは、巨大な利権配分システムをもつ、一個の閉鎖的な自己完結体として運営されている。

この点で、1988年第三次軍部クーデター以降の外資導入と民間企業の貿易参入という「この時期の対外開放政策は、国軍の少数民族武装勢力との停戦合意と同様、軍政の生き残り戦略の一環であったといってよい」(工藤[2012])という指摘が的確であろう。

歴史的に類推すると、かつての大日本帝国の関東軍をほうふつとさせる。

周知のように、関東軍は、現地の独断で1931年9・18柳条湖事件を起こし、それを突破口として日本帝国主義全体がアジア侵略15年戦争へと突入していった。軍事的自己運動と謀略をこととする軍隊であった。

その関東軍司令官は、関東州長官と駐「満」特命全権大使の位置に就き、さらにその後は関東州・満鉄付属地の行政権および満鉄の監督権を握った。加えて、デッチあげ「満洲国」の軍事国家化を目指して重工業化政策を推し進め、対ソ戦の最前線に立った。

中国東北部の広大な地域において、関東軍はデッチあげ「満洲国」の軍事・政治・経済・行政・外交全般を支配した。兵力もどんどん増強していった。しかも七三一部隊=石井部隊による細菌戦兵器の開発と人体実験を行った。

デッチあげ「満洲国」を基盤にした関東軍は数多の悪行をなし、「泣く子も黙る関東軍」としてその権勢をふるったのだった。そして戦いを構えることなく瓦解するという末路をたどった。

ミャンマー国軍の特異性、異様さは、じつは旧大日本帝国の関東軍という歴史的な先例があることを、私たちはとらえ返しておかなければならない。

いずれにせよ、ミャンマー軍が国内でどんなに孤立しようが、国際的に圧倒的な非難をうけようが、反軍部クーデターのたたかいを無慈悲、残酷に鎮圧し虐殺し続ける暴挙を可能とする要因の一つに、それが巨大な軍産複合利権集団だということがある。

d)ミャンマー軍部と親密な関係を継続する日本政府

何よりも重大なことは、日本がそのようなミャンマー軍部と一貫して親密な関係を結び、軍政を支持してきていることである。

1988年の第三次軍部クーデターを容認したことは前述した。そのクーデター軍は民主化運動を抑圧し、とりわけアウンサンスーチー氏に自宅軟禁=政治活動禁圧を強いた(1989年7月~10年11月に3度、計15年間)。国際的大事件であるその現実を前にして、日本政府は軍と「友好関係」を築いてきたのだった。

そして、軍主導によるいわゆる「民政移管」が始まるや、おおっぴらに親密化を強めてきた。

13年1月、副総理・財務大臣の麻生太郎と日本財団理事長の笹川陽平がミャンマーを訪問し、国軍総司令官となったミンアウンフラインと会見。14年5月、岩崎茂統合幕僚長がミャンマーを訪問し、ミンアウンフラインと会見。14年9月、ミンアウンフラインが公式に訪日し、菅官房長官、岩崎幕僚長と会談など。その岩崎は、日本ミャンマー協会の現理事である。

そして、軍による17年8月事件以降のロヒンギャ虐殺・追放についても、日本政府は欧米諸国と一線を画した対応をとった。武装勢力の襲撃を一方的に非難し、難民を人道支援する緊急無償資金協力を行い、ミャンマー政府に事件の事実調査を要求するものであった。それは国際司法による解明と責任追及、責任者処罰という方向ではない。国際的なジェノサイド批判からミャンマー軍を守るというスタンスなのである。

国軍との濃厚な関係は、かくのごとしである。

だからこそ、冒頭でみたように、日本政府は1988年クーデター時にも現在のクーデター時にも、軍を「非難」するように見せかけてじつは擁護する姿勢を軍部にわかるように示しているのである。

すなわち、日本のミャンマー政策は、ミャンマー統治は軍政でなければならないという路線なのである。

5)中国への大国主義的・排外主義的対抗

ではなぜ、日本は長きにわたる軍政と4たびもの軍部クーデターを擁護するのだろうか。一つは、対中国対抗のパワーポリティクスである。二つは、ミャンマーにたいする宗主国意識である。

まず前者の対中国対抗の問題は、日本のミャンマー政策の植民地主義的実態と本質を示す第五点としてあげることができる。

中国は文革後、1978年以降の鄧小平(トン・シャオピン)体制において、反米愛国主義を軸とする毛沢東(マオ・ツォードン)式革命外交路線を破棄し、その一環としてミャンマー善隣友好外交・内政不干渉路線=軍部容認に踏み切った。軍と対峙するビルマ共産党を裏切り、切り捨てたのだった。ビルマ共産党の混迷と危機を衝いて、軍は1987年1月、ビルマ共産党への掃討作戦を展開し、共産党はやがて分裂・崩壊・離散にいたった。

共産党にはもともと諸民族出身者が多く、その生き残りが国境地帯で武装勢力を組織していった。1989~90年にかけて四つの武装勢力――ミャンマー民族民主同盟軍(コーカン族)、統一ワ州軍(ワ族)、東シャン州軍(シャン族・アカ族)、カチン新民主軍(カチン族)――が登場した。彼らは軍部と交渉し、停戦と特区設定を合意した(畢[2012])。

他方、中国はミャンマーの1988年クーデターを内政不干渉路線でもって容認するとともに、鄧小平自ら指揮して1989年六四天安門事件=武力鎮圧・大虐殺を強行した。それはミャンマー軍政を大いに励ますものにほかならなかった。

以降、諸民族制圧地域でのケシ栽培・麻薬生産を撲滅するための中国・ミャンマー相互協力が実施された。

中国は1999年、西部大開発戦略を提起し、当該の雲南省政府は中国・ASEAN自由貿易地域建設プロジェクトを開始した。ミャンマー側も、ラオス、ベトナムとともにそれを受け入れ、長大な道路網建設や河川交通路整備が進められてきた。人、モノ、資金、情報、技術の相互移動は大きくなり、天然ガスパイプラインが13年に開通し、石油の輸送も17年から始まった。

中国は「ミャンマーのパトロン」と呼ばれるほどの存在感を示してきた。それを土台にして、習近平政権の一帯一路政策も展開されることとなった。それは、「大中華民族復活」という思想と路線のもとで展開されている。

一帯一路政策は、鄧小平路線としての「社会主義市場経済」「社会主義的近代化」なる「エセ一国社会主義」論の歴史的破産の自認であり、そしてそこからの絶望的脱却をかけた漢民族中心主義への反動的回帰、1949年中国革命の原点の全否定、そこからの言語に絶するほどの堕落であり、それでいて鄧小平路線を取り繕うことしかできないものである。それは、ミャンマーにたいしては、中国側の利益を大国主義的に優先させ、かつ強引なやり方で苦汁を飲ませるものでしかない。たとえばイラワジ川上流のミッソンダム建設にあたっては、ミャンマー軍政と契約した中国資本は、流域の土地の接収、立ち退き強制を進め、また水力発電量のほとんど9割を中国に送る計画を立てた(その後、建設凍結となっている)。

ミャンマー内部では「中国による属国化と資源略奪」という批判と追及が噴き出しているのである。

その後の今日までの詳しい経過は省くが、中国は、ミャンマー国軍と諸民族との武力衝突が繰り返し激化しているなかで、それに目立った関与をすることなく、鄧小平体制下でも、鄧死後の今日の習近平政権にいたるまで、基本的に軍政の容認・擁護の路線をとっている。

とくに2・1軍部クーデターをめぐる国連安保理事会でのクーデター非難と制裁発動の声明に中国が反対し、頓挫させていることは、クーデター軍を強力に支えている。

今日の中国・鄧小平主義(トン‐シャオピンイズム)体制において、長大な国境戦を接し、かつインド洋への出口でもあるミャンマーは対外・対内戦略の要の位置にある。

それに対して日本は、11~12年以降、ミャンマーへの大々的なインフラ事業を始め、厖大な低賃金労働力の搾取、広大な消費市場からの収奪、豊かな資源の略奪を狙って動いているものの、中国の国際政治面、経済協力面での存在感の大きさになお劣勢である。日本政府・官僚・財界が2・1軍部クーデターを正面からけっして非難せず、「太陽がいい」などとうそぶくのは、中国の存在とそのミャンマー政策への危機感からする大国主義的・排外主義的な対抗が根底にあるからである。

6)中国脅威論の根元に「大東亜共栄圏」復活の野望――渡邉祐介論文を批判する

第六に、後者の対ミャンマー宗主国意識と帝国主義的野望をあげることができる。

それを裏づける文書が公表された。日本ミャンマー協会の事務総長・渡邉祐介の5月26日付け英語論文「On Myanmar, Japan Must Lead by Example(ミャンマーでは日本は模範を示してリードしなければならない)」がそれである(渡邉[2021])。英字新聞に寄稿した個人の一文とはいえ、日本ミャンマー協会事務総長という戦略的要職にある人物の主張である。そこには日本の支配階級の本音、底意といったものが如実に表明されているとみてよい。

◎ミャンマーにたいして尊大、米欧に挑戦的

その内容を要約すると、やや長くなるが、次のようである。

(1)私は、ミャンマーの現在の事実上の指導者であるミンアウンフライン上級将軍と絶えず接触している数少ない外国人の一人である。彼との私の永続的関与は、中国の影響がインド太平洋の未来を暗くしているとき、現在の危機の解決が日本とミャンマーの1世紀近くの特別な関係を生かすことにかかっていることを強調するものである。

(2)ミャンマーはユーラシア大陸とインド太平洋の交差点に位置し、常に大国の策略の犠牲となった。イギリス帝国主義の占領と分割統治は内部分裂の種をまくものだった。1世紀にわたるイギリス支配の屈辱は、トラウマ的なナショナリズムと独立の感覚を培った。

(3)ミャンマー問題の歴史的解決はタッマドゥ=ミャンマー国軍が率いる軍事政権が担っている。そのタッマドゥは長年の西側による民主化への圧力を、諸民族の反乱への軍事支援と同等の真の脅威とみなしている。そのような妄想的な統治アプローチは独裁国家では珍しいことではない。だが、タッマドゥは銃身から成長した政治の化身ではあるが、ミャンマーの民主主義の未来への逆説的な願望をもつ稀な例外である。

(4)そうしたパラドックスは、第二次世界大戦中に日本との特別な関係が築かれたことに由来する。大日本帝国軍の鈴木大佐の支援によってビルマ独立軍が設立された。独立したミャンマーは、インド太平洋地域における日本の永続的な地域利益にとって不可欠な錨(anchor)として存在してきた。戦後すぐにその特別な関係が再開されたことで、敗北した帝国(=日本)は地域の主要な経済的後援者としてインド太平洋に真正面から戻った。

(註:国軍という錨があったために、日本は敗戦帝国主義となったものの外海に漂流することなく真っ直ぐに元に戻ることができた、という意味)。

その特別な関係は、ミャンマーの変革と混乱のさまざまな過程をとおして一貫して維持されてきた。

(5)日本と対照的に、西側諸国は軍事政権の政権交代戦略を追求してきた。そのアプローチはミャンマーの歴史への無責任な無知であり、戦略的愚かさを反映している。実際この10年間の民主化努力は、誤ってミャンマー内部の民族的緊張を高め、アウンサンスーチーとの新たな関係のおかげで中国がその影響力を劇的に拡大することを可能とさせた。中国ミャンマー経済回廊(CMEC)がそれである。

(6)2月1日のタッマドゥによる首都ネピドーの敵対的買収(hostile takeover)は、中国の地政学的経済プロジェクトを差し止めるものである。

(註:ここで2・1軍部クーデターを「敵対的買収」と呼ぶのは、それが中国の影響力拡大という非常時に際して採られた中央権力の実力支配であり、M&A戦略における相手の合意なき敵対的買収と同じく合法的な方法だと擁護するためである。)

ただ、タッマドゥがロシアに接近しており、それを許したのは西側諸国の愚かな政権交代戦略のゆえである。

(7)こうしたなかで、日本とミャンマー政府(クーデター政権のこと)との関係は、安定した民主主義への基盤として粘り強い経済的アプローチをするもので、西側が懸念するようなものではない。ミンアウンフライン上級将軍との最近の対話で、彼は将来、文民政府を回復すると言明した。2月1日の行動は、2008年憲法の規定にのっとったものである。彼のビジョンは、日本の伝統的なミャンマーへのアプローチと完全に一致している。

(8)日本は再びミャンマーの激動の歴史の岐路に立った。長年にわたりミャンマーと日本の特別な関係を指揮してきた日本ミャンマー協会の事務総長として次のことを主張する。

日本は、西側が出す政権交代政策と追従的に一致するのではなく、タッマドゥと米国および他の民主主義諸国との架け橋としての地位を確立しなければならない。(Japan must position itself as a bridge between the Tatmadaw and the United States and other democratic countries rather than blindly aligning itself with the Western policy of regime change.)

(註:このフレーズが渡邉の主張の核心。すなわち、「2・1を遂行した国軍を政権交代させてはならない」、「欧米諸国を説得して軍事政権の正統性を理解・承認させよ」、「日本はそのためのリーダーシップをとる」というわけである。)

(9)ミャンマーがロシアに傾斜する状況でも、日本はミャンマー軍事政権との歴史的関係を維持する唯一の民主主義国家であり続けている。日本はタッマドゥと直接協力して中国の地政学的経済的影響力を逆転させることができる。それはワシントンのインド太平洋戦略に役立つ。中国の地政学的野心の挑戦を受けているこの地域協力に歓迎されるだろう。

(10)『デモクラシーの理想と現実:復興政治の研究』(1919)を著したハルフォード・マッキンダーの地政学の知恵が生かされるべき地は今日のミャンマーである。現在の危機の解決策は、外国の価値観を押しつけることではない。戦間期の愚かさを国際社会は繰り返してはならない。民主化に資する政治環境と経済発展の先取りから始めることである。日本は、平和と最終的な民主化に向けた経済協力を強化し、タッマドゥとの特別な関係をさらに強化するコースを進むことで、模範的なリーダーシップを発揮しなければならない。ワシントンと東京がミャンマーへの関与のあり方を新たにし、そのなかで自由で開かれたインド太平洋に奉仕するようミャンマー軍事政権を導くという歴史的使命を実現する。その行動が米国や他の同盟国から逸脱しても恐れない。

実に恐るべき主張ではないか。しかし、ここには現在の日本帝国主義のミャンマー政策の隠された真のスタンス、本性があることを認識すべきであろう。

◎日本の対ミャンマー戦争犯罪を隠蔽、「国軍を導く」と豪語

渡邉は、第一に、2・1軍部クーデターとそれを維持するための軍・警察による世界史上にも特筆されるべき残虐きわまる暴挙への懸念や疑問を示すこともなく、一言の言及もない。渡邉が執筆・発表した時点ですでに802人が虐殺され、4120人が拘束されていた(ミャンマー人権団体「政治犯支援協会」5月17日発表)。それなのに、ミャンマーの人々の塗炭の苦しみ、悲しみ、怒り、彼らが流している夥しい血の犠牲にまったく背を向け、何の感情も示さないのだ。あまりにも残忍な、非人間的な態度ではないか。

この一点で、渡邉にはミャンマー問題を語る資格などないのだ。

第二に、クーデター政権に制裁を発動するアメリカやイギリスにたいしてきわめて挑戦的である。「無知」「愚か」「ミャンマーのことが何もわかっていない」と公然と侮蔑している。制裁に真っ向から反対している。その場合、懸命になってクーデター軍を擁護するばかりか、「稀な例外」と称賛してやまない。とりわけ虐殺の最高責任者であるミンアウンフラインとの「特別の関係」を米欧に向かって誇示し、突きつけているのである。

第三に、「インド太平洋における中国の地政学的経済的影響力を逆転させなければならない」ということを、至上の目的として掲げている。反中国という西側全体の利益のためだから、米欧にいうべきことをいい、高飛車に出るのだというわけである。「中国の脅威」を口実にすれば何事も正当化されるというパワーポリティクスを駆使して、米欧を黙らせることができると考えているのである。

その場合、中国の「経済的影響力」に対抗して、ミャンマーの「経済発展」のためには日本の「経済的アプローチ」「経済協力の強化」が必要だと唱えている点が重要である。日本経済の「最後のフロンティア」、つまり最後の延命の場をミャンマーに求めなければ、日本帝国主義が今や立ち行かないという非常に絶望的な危機感がそこにはあるのである。

第四に、それらの一方では、ミンアウンフラインと軍について、何度も繰り返し「特別な関係」であると誇示しつつ、「日本の錨」だとか、「統治アプローチが妄想的」だとか、「導く」だとか、じつに尊大な態度を示している。つまり‘軍人がやる政治や経済政策だから何かと偏向があるが、それを日本がしっかりと導いていくから懸念するにはおよばない’‘日本に任せろ’というのである。

渡邉がミャンマー問題を語ると、ミャンマー自体は主役ではなく、日本が主役なのである。(7)項にあるように、「ミンアウンフラインのビジョンは、日本の伝統的なミャンマーへのアプローチと完全に一致している」というのである。日本のアプローチがまずもってあり、それに沿っているのがミンアウンフラインのビジョンである、だからミンアウンフラインの軍部は正しいという論理構造なのである。

まるで渡邉はかつての南機関機関長=謀略工作隊長の鈴木大佐ででもあるかのようである。それは、「ミャンマーは日本のものだ、ミャンマーには日本が必要なのだ」と主張するに等しい。

第五に、「ミャンマー」とは「ミンアウンフラインと国軍」のことであり、そこにはミャンマーの労働者農民人民も諸民族もロヒンギャも、まったくゼロである。視野になく、位置づけようともしない。

またアウンサンスーチー氏らの「民主化努力」は中国を呼び込む誤りを犯したと憎々しげに非難し、「民主化努力」や「政権交代戦略」そのものを否定し去っている。

だが、ミャンマーの歴史をつくり、情勢を動かしてきたのは、第二次世界大戦下のビルマ独立運動であり、それを引き継ぐ連綿たる軍部独裁打倒の運動である。その運動が爆発と沈滞をとおして一貫して太い命脈として生きているのである。現在のクーデター軍部政権打倒のたたかいがミャンマーの新しい歴史であり、未来を切り開くものなのである。

そのことを理解しない渡邉は、ミャンマー問題において致命的な誤りを犯している。

第六に、総じてみると、渡邉の(1)から(10)までのすべての言動の立脚点に、かつての天皇を元首とする大日本帝国の肯定、中国フィリピン―アジア太平洋侵略戦争の美化があることが浮かび上がってくる。第二次大戦当時、天皇制日本は「日本をアジアの盟主とする大東亜共栄圏建設」の野望のために広大な中国への侵略戦争を絶望的に継続・激化させ、そしてビルマ占領を戦略的要衝としていた。そしてアジア民衆の抗日闘争のなかで、追いつめられ、ついに惨めに敗北したのだった。

今、「ミャンマー国軍を導く」などと豪語する腹には、「日本はアジアの盟主」「日本はビルマの宗主国」という大東亜共栄圏復活の野望があるとみるべきであろう。

だが渡邉祐介よ。

お前は、日本とビルマ-ミャンマーの関係についてとんでもない偽造と錯誤を犯している。前記したように、日本はビルマとビルマ人にたいしてタイ・ビルマ鉄道建設の暴挙、カラゴン村虐殺事件など消すことのできない数々の戦争犯罪をなしたのだ。日本・ビルマ-ミャンマー関係が侵略と隷属、軍事占領と惨殺、加害と被害の関係であることを忘れることも、隠ぺいすることもけっして許されない。渡邉のいう「特別な関係」とは、歴史の偽造とその上にデッチあげた虚構でしかない。

ところが、それらは、ひとり渡邉祐介の世迷い言とは片づけられない。それどころか、今日の日本支配階級のミャンマー政策の根本的動機を渡邉が書き記したと考えるべきであろう。日本ミャンマー協会にかかわった故中曽根康弘や麻生太郎、あるいは安倍晋三などの顔を思い浮かべてみると、彼らは「渡邉祐介よ、よくぞいってくれた。天晴れ」とでもいいそうではないか。

ちなみに、渡邉祐介は現在60歳とみられる。2007年の新潟県議会選挙に立候補、落選している。当時45歳、自民党に対抗して民主党から出た(篠田[2021])。

その政治経歴や政治主張については、詳しくわからないが、民主党出身でもある人物がミャンマー軍部との関係で暗躍しているというのも、いかにも怪しげでダーティーな日本帝国主義の実態をよく示しているといえよう。

以上を要するに、日本政府・官僚・財閥によるミャンマー政策は、さまざまなバイアスもあるが、根本的に植民地主義的な実態と本質をもったものである。彼らのその場しのぎの弁明に惑わされることなく、2・1軍部クーデターを容認している現実、ミンアウンフラインらクーデター軍部を擁護している現実を明確にさせなければならない。

問題は、中国脅威論を盾にした日本帝国主義のあくことなきミャンマー侵略と支配の野望なのである。

▲「NUGはわれわれの政府」とデモ(2021年5月8日、カチン州) ▲PDF支持を鮮明にデモ(5月7日、ダウェー)

Ⅲ)挙国一致政府/人民防衛隊を断固支持しよう――ミャンマー人民に支援・連帯するために

ミャンマーの労働者農民人民と諸民族人民とロヒンギャ人民は何を訴え、どうたたかっているのだろうか。私たちは、彼ら/彼女らをどう支援し、どう連帯すればいいのだろうか。

次の詩を読んでみよう。

頭蓋骨

ケイ・ザ・ウィン作 四元康祐訳

革命の花は咲かない

空気、水、大地、

すべての栄養が揃わなければ。

革命の花が咲く前に

一発の銃弾が誰かの脳みそを

路上にぶちまける。

その頭蓋骨の叫びが君に聞こえたか?

邪悪なものに対して

声明文を発することに意味があるのか?

dah(刀)のダルマ(法)においては

dahを振りかざすだけでは足りない。

前に進み出て切り倒すのだ!

革命を成就するには

考えているだけじゃだめなんだ。

血のように、君は立ち上がらなければならない。

もう二度と迷うまい。

革命の導火線は

君、さもなくば僕。

◇ ◇ ◇

英訳者Ko ko thettによる註:この詩は2021月2月23日に書かれた、K Za Win (1982-2021)の最後の作品である。彼は3月3日デモに参加していて治安部隊に射殺された。

英訳タイトル:Skulls

英訳者: ko ko thett

日本語訳(四元康祐)はko ko thettの英訳より

◇ ◇ ◇

ミャンマーの詩人・ケイザウィン氏は軍部独裁権力を打倒する「革命」を詠んだ。その一語一語はかけがえのない命のことばである。彼は、今まさに「革命」をたたかって、銃弾に斃れた。享年39。

国連大学(東京都渋谷区)の前で軍部に抗議していた在日ミャンマー人の若者は1988年当時に歌われた革命歌を静かに歌いながら、「8888蜂起は革命だったのです」と語ってくれた。

彼ら/彼女らのめざす「革命」の中身、思想、目標、課題について、私たちはよく聞いて、彼らから学び、しっかりと受け止め、考え抜かなければならない。学べば学ぶほど、ミャンマー問題の奥の深さがわかってくるのだから。

しかし現在はっきりしていることがある。次の一点である。

(A)4月16日に連邦議会代表委員会(CRPH)によって樹立された挙国一致政府(NUG)および人民防衛隊(PDF。5月5日結成)を支持し、これをミャンマー連邦共和国の正統な政府・軍と認めるのか、それとも(B)ミンアウンフラインをトップとする国家行政評議会が8月1日に一方的に宣言した暫定政権(ミンアウンフラインが「首相」)を正統な政府と認めるのかが、ミャンマー情勢にたいする態度を決定的に分かつということである。

仮に軍部クーデターとその軍によるジェノサイドを口先で非難しても、A支持=承認をあいまいにするものは、クーデター軍を擁護しているのである。

なぜならミンアウンフラインの軍はNUG/PDFを「テロリスト」と決めつけ、一人残らずせん滅しようと総力を傾けており、壊滅攻撃をますますエスカレートさせているからである。

その対極で、NUGは臨時革命政権なのである。そのNUGは公然とPDFを結成し、クーデター軍にたいする武装闘争を宣言し、圧倒的多数の労農人民と諸民族人民とロヒンギャ人民に立脚し、彼ら/彼女らの意志に従って、ミンアウンフラインのクーデター軍を完全打倒しようとしているのだからである。両者の間には譲歩と妥協の余地はまったくない。

そうである以上、世界史的にも類例のない、大規模で長期にわたり多様で柔軟な不服従運動とその一部でもあり延長でもある武装闘争への惜しみない支援と連帯を、日本の地で、全世界で作り上げることではないだろうか。

あえていうが、「軍による虐殺に抵抗するのに暴力をもってするのは反対だ」「暴力の連鎖は最悪だ、不幸だ」などという言説は、百害あって一利なしである。何度でもいうが、軍部独裁にたいして若者たちは、それとどう闘うのか、ほんとうに苦しんで、悩んで、殺された人々が流した夥しい血の海の中から、ささやかな武装をもって立ち上がっているのである。

それと呼応し一体となって在日ミャンマー人が在留の危機、帰国時の危機という重圧のなかで、立ち上がっている。その要求もまた、「国際社会はNUG/PDFを正統な政府・軍として認めよ」というものである。

ミャンマー人民の壮絶な苦闘は、真っ先に韓国で受け止められた。1980年5月光州蜂起とその後の軍事政権打倒を苦しみぬいてやりぬき、ついに勝利した韓国人民が、わがことのように熱く受け止め、連帯の運動を起こしている。そして隣国タイで、香港で、台湾で、新疆ウイグル自治区で、チベットで、南モンゴルで、共感と連帯が広がっている。中国本土でも、呼応する動きがあるにちがいない。

全アジア的スケールで、日本・欧米帝国主義と中国トン-シャオピンイズムおよびすべての軍事政権にたいする抵抗と反逆のインターナショナルな革命運動と組織が再創造されようとしているのではないだろうか。いや、必ずそうしなければならない。

現実にも、本質的にも、在日ミャンマー人の存在とたたかいは、私たちにとってこの上なく貴重なものである。

私たちが支援と連帯のために何をすべきかは、彼ら/彼女らとの交流さえあれば、すぐに判明する。資金と物資のカンパ、署名活動の展開、菅政権と財界への抗議、日本ミャンマー協会への抗議、菅政権打倒のたたかい――これらを創意工夫をもって大いに展開しよう。〈日本ミャンマー協会解体〉のたたかいが、その戦略的要をなしていることは明らかである。

ここには、日本のビルマ-ミャンマー侵略の加害責任と戦争犯罪・植民地支配犯罪の歴史的償いという課題の成否がかかっているのだ。

侵略国人民としての私たちの責務が何であるかを、広範な労働者階級人民の中で問い、いっさいの権威主義・排外主義・差別主義を自らの体内から一掃、克服するためにたたかおう。プロレタリアインターナショナリズム復権の道も、労働運動、学生運動の再建の道もここにある。

2021年8月18日

水谷保孝

【参考文献】

《2・1軍部クーデター以前》

アムネスティ・インターナショナル日本支部[2008]『子ども兵士――銃をもたされる子どもたち』リブリオ出版。

――[2012]『世界の人権 2012』現代人文社。

李修京[2014]「身勝手な大人の犠牲・子ども兵士」李修京編著『グローバル社会と人権問題』明石書店。

宇田有三[2020]『ロヒンギャ差別の深層』高文研。

OECD開発センター編[2015]『ミャンマーの多角的分析――OECD第一次診断評価報告書』明石書店。

長田紀之・中西嘉宏・工藤年博[2016]『ミャンマー2015年総選挙――アウンサンスーチー新政権はいかに誕生したのか』アジア経済研究所。

尾高煌之助・三重野文晴[2012]『ミャンマー経済の新しい光』勁草書房。

落合雪野編著[2014]『国境と少数民族』めこん。

工藤年博編[2012]『ミャンマー政治の実像――軍政23年の功罪と新政権のゆくえ』アジア経済研究所。

関満博編[2020]『ミャンマー/日本企業の最後のフロンティア』新評論。

高野秀行[2006]『ミャンマーの柳生一族』集英社文庫。

永井浩・田辺寿夫・根本敬『「アウンサンスーチー政権」のミャンマ――民主化の行方と新たな発展モデル』明石書店。

中西嘉宏[2009]『軍政ビルマの権力構造――ネー・ウィン体制下の国家と軍隊 1962-1988』京都大学学術出版会。

――[2021]『ロヒンギャ危機――「民族浄化」の真相』中公新書。

根本敬[2014]『物語 ビルマの歴史――王朝時代から現代まで』中公新書。

――[2015]『アウンサンスーチーのビルマ――民主化と国民和解への道』岩波現代全書。

畢世鴻[2012]「国境地域の少数民族勢力をめぐる中国・ミャンマー関係」工藤年博編『ミャンマー政治の実像――軍政23年の功罪と新政権のゆく

え』アジア経済研究所。

ヒューマン・ライツ・ナウ編[2009]『人権で世界を変える30の方法』合同出版。

みずほ総合研究所編[2013]『全解説 ミャンマー経済――実力とリスクを見抜く』日本経済新聞出版。

吉岡攻[2010]『21世紀の紛争――子ども・平和・未来 第1巻アジアからのレポート』岩波書店。

《2・1軍部クーデター以後》

北川成史[2021]『ミャンマー政変』ちくま新書。

甲野綾子[2021]「ミャンマー国軍は、政治勢力か犯罪者か、それとも毒親か…。」『note.com/ayako_kono』2021年7月21日。

篠田英朗[2021]「日本外交を「指揮する」渡邉親子の破壊力」『アゴラ‐言論プラットホーム』2021年5月27日号。

永井浩[2021]「繰り返されるミャンマーの悲劇 繰り返される「民主国家」日本政府の喜劇」『日刊ベリタ』2021年3月30日

永杉豊[2021]『ミャンマー危機――選択を迫られる日本』扶桑社新書。

根本敬[2021]「危機のなかのミャンマー」『世界』2021年8月号、岩波書店。

福地亜希[2021]「ミャンマーの経済情勢と今後の見通し~コロナ禍とクーデターにより先行きは不透明」『国際通貨研究所 NewsLetter』2021年3月24日。

渡辺周[2021]「巨大工業団地ティラワ/日本ミャンマー協会会長の「剛腕」――ミャンマー見殺し(3)」『Tansa』6月25日号。

Yusuke Watanabe(渡邉祐介)[2021]「On Myanmar, Japan Must Lead byExample」『THE DIPLOMAT』TOKYO REPORT, May 26, 2021。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます