事件:平成24年(受)2658 平成27年6月5日最高裁第二小法廷判決

6月5日に出されたプロダクトバイプロセス(PBP)クレームに関する最高裁の判決は、やはり知財関係者の興味が高かったようで金曜日、土曜日と当ブログへのアクセスも多くありました。

その後、判決文を読み、当初の理解とは違った結論が導かれていましたので、まとめておきたいと思います。詳しい検証は、これから様々な方々が行われると思いますので、まずは判決が示す内容の要点について紹介しておきます。

なお、僕のFacebookをご覧になったみなさんには、重複する部分もありますので予めお許しください。

今回の判決は、知財高裁の大合議で出された判決に対する上告審です。これまで大合議で出された判決の上告が最高裁で受理されたことがなかったため、弁論が行われた際には、大合議の判決が見直されるということでちょっとした話題となりました。この点は、先日のブログでお知らせした通りです。

その知財高裁の判決では、製法Zの製造方法で発明薬品Xを特定するPBPの場合、発明薬品Xと同一の物質X’が製法Zと異なる製法Z’で製造されている場合、製法Zの製造方法で特定した発明薬品Xにかかる特許権は、製法Z’で製造したX’には及ばないとするものでした。

つまり、知財高裁の判決は、PBPクレームで特定された発明は、その発明を特定する製造方法にのみ限定的に及ぶとする解釈でした。

この知財高裁の判断が最高裁で覆されるということから、マスコミをはじめとする知財関係者(僕も含む)の事前の考えは、PBPクレームで特定された発明は、その発明を特定する製造方法だけに限らず物質が同一であれば広く認められるのではないか、というものでした。

しかし、最高裁が示した判断は、この考えとは異なるものでした。

バイオ関連や遺伝子発明など最先端の分野では、発明の種類によっては、発明の対象となる物を構造で特定することが極めて困難であったり、できたとしても多くの労力や時間を割かなければならないことがあります。

そこで、最高裁は、このPBPクレームの対象となっている発明について、発明の特定がPBPによることが合理的なものを「真性」とし、それ以外を「不真性」と区分し、「真性」についてはPBPクレームを認めるべきだとしています。

「真性」、「不真性」については、判決の理由の本文ではなく、千葉勝美裁判官の補足意見の中で用いられているのですが、便宜上、上記のような使い分けでよいと思います。

このPBPが避けられない「真性」の発明の場合、PBPで記載しても発明が不明確になるということもなく、特36条6項の記載要件を満たします。そのため、審査上の不都合もなく、権利行使の場面でも第三者に不利益も与えることもないので、PBPクレームで特定された発明と物として同一の物であれば、そのクレームの製造方法以外で製造された物であっても特許権が及ぶケースもあるとしています。

判決理由の中では、「『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特定により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的ではないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」と判示しています。

つまり、最高裁では、出願時の実情においてPBPによる発明の特定が妥当であれば(真性)、これを認めるべきであり、その権利はPBPクレームの製造方法以外の物についても及ぶ、と考えています。その一方、明示されていませんが、逆の解釈によって、PBPによる発明の特定が妥当でなければ(不真性)、そのPBPクレームは特36条6項の要件を満たさない不明確な発明として、拒絶・無効理由になると考えているようです。

このような基準に照らし合わせると、知財高裁における判決では、このPBPによる発明の特定が出願時において「真性」であったか「不真性」であったかの検討が不十分です。すなわち、知財高裁では、「一般論としてPBPクレームはその製造方法で製造された物に限定して及ぶ」としていることから、この「真性」又は「不真性」についての検証が不十分です。そのため、最高裁は、この知財高裁の判断に対して、「判決に影響を及ぼす明らかな法令違反がある。」として差し戻しました。

これにより、知財高裁は、本事件のPBPが「真性」であるか、「不真性」であるかを判断することになります。そして、「真性」であれば、クレームの記載とは異なる製法で製造された物(被告製品)であっても権利が及ぶことになるでしょうし、「不真性」であればクレームに記載された発明が不明確であるとして拒絶・無効理由を含むという結論になるでしょう。

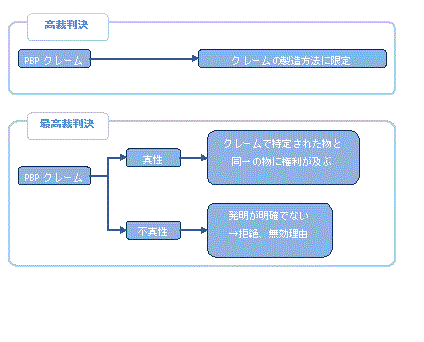

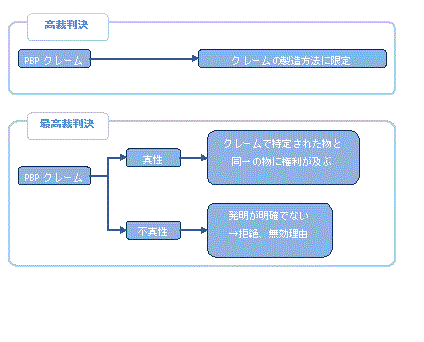

ざっくりと、知財高裁判決と最高裁判決とを図示するとこんな感じでしょうか。

以上のように、今回の最高裁の判決は、PBPクレームが「真性」であるか「不真性」であるかを侵害の存否を決める基準としています。

●実務への影響

今回の最高裁の判決を考慮すると、今後の審査実務では、特許庁はPBPクレームであれば特36条6項違反の拒絶理由を通知することになるでしょう。この場合、「真性」であるか「不真性」であるかを審査官が判断することは困難ですので、拒絶理由を通知して出願人に「真性」であることの妥当性の説明を求めるものと思われます。つまり、PBPクレームを用いる出願人は、少なくとも審査の段階で「真性」であることを立証する責任を負うことになるでしょう。

また、審査ではめでたく「真性」と認められ、特許査定となったとしても権利行使の場面ではこの「真性」であるか否かが争われることになると思われます。侵害訴訟の場面では、被告側が「真性」であることをひっくり返す理由を説明できれば、PBPクレームで成立した特許は「特36条」違反の無効理由を有することとなり、同104条の3の抗弁が成立することになるのはないでしょうか。

最高裁が知財高裁大合議の判決に対して上告を受理したことから、PBPについて広く認める「プロパテント」的な判決が出るのではと予測されていましたが、実際はPBPを極めて限定的に認めるという判決でした。予測に反して、PBPに対して厳しい判決といえるでしょう。

いつも判決を読むのは苦痛なのですが、今回の判決はとてもわかりやすく、読み物としても大変おもしろく感じました。PDFで約24ページの判決ですが、判決理由は6ページほどです。残りは、裁判官による補足意見です。この補足意見が、また示唆に富んでおり、興味深い内容です。

以上、やさしく簡単に説明しようと思いましたが、かえってわかりにくくなってしまったかもしれません。

もし理解が難しい点などありましたら、お問い合わせください。

6月5日に出されたプロダクトバイプロセス(PBP)クレームに関する最高裁の判決は、やはり知財関係者の興味が高かったようで金曜日、土曜日と当ブログへのアクセスも多くありました。

その後、判決文を読み、当初の理解とは違った結論が導かれていましたので、まとめておきたいと思います。詳しい検証は、これから様々な方々が行われると思いますので、まずは判決が示す内容の要点について紹介しておきます。

なお、僕のFacebookをご覧になったみなさんには、重複する部分もありますので予めお許しください。

今回の判決は、知財高裁の大合議で出された判決に対する上告審です。これまで大合議で出された判決の上告が最高裁で受理されたことがなかったため、弁論が行われた際には、大合議の判決が見直されるということでちょっとした話題となりました。この点は、先日のブログでお知らせした通りです。

その知財高裁の判決では、製法Zの製造方法で発明薬品Xを特定するPBPの場合、発明薬品Xと同一の物質X’が製法Zと異なる製法Z’で製造されている場合、製法Zの製造方法で特定した発明薬品Xにかかる特許権は、製法Z’で製造したX’には及ばないとするものでした。

つまり、知財高裁の判決は、PBPクレームで特定された発明は、その発明を特定する製造方法にのみ限定的に及ぶとする解釈でした。

この知財高裁の判断が最高裁で覆されるということから、マスコミをはじめとする知財関係者(僕も含む)の事前の考えは、PBPクレームで特定された発明は、その発明を特定する製造方法だけに限らず物質が同一であれば広く認められるのではないか、というものでした。

しかし、最高裁が示した判断は、この考えとは異なるものでした。

バイオ関連や遺伝子発明など最先端の分野では、発明の種類によっては、発明の対象となる物を構造で特定することが極めて困難であったり、できたとしても多くの労力や時間を割かなければならないことがあります。

そこで、最高裁は、このPBPクレームの対象となっている発明について、発明の特定がPBPによることが合理的なものを「真性」とし、それ以外を「不真性」と区分し、「真性」についてはPBPクレームを認めるべきだとしています。

「真性」、「不真性」については、判決の理由の本文ではなく、千葉勝美裁判官の補足意見の中で用いられているのですが、便宜上、上記のような使い分けでよいと思います。

このPBPが避けられない「真性」の発明の場合、PBPで記載しても発明が不明確になるということもなく、特36条6項の記載要件を満たします。そのため、審査上の不都合もなく、権利行使の場面でも第三者に不利益も与えることもないので、PBPクレームで特定された発明と物として同一の物であれば、そのクレームの製造方法以外で製造された物であっても特許権が及ぶケースもあるとしています。

判決理由の中では、「『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特定により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的ではないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」と判示しています。

つまり、最高裁では、出願時の実情においてPBPによる発明の特定が妥当であれば(真性)、これを認めるべきであり、その権利はPBPクレームの製造方法以外の物についても及ぶ、と考えています。その一方、明示されていませんが、逆の解釈によって、PBPによる発明の特定が妥当でなければ(不真性)、そのPBPクレームは特36条6項の要件を満たさない不明確な発明として、拒絶・無効理由になると考えているようです。

このような基準に照らし合わせると、知財高裁における判決では、このPBPによる発明の特定が出願時において「真性」であったか「不真性」であったかの検討が不十分です。すなわち、知財高裁では、「一般論としてPBPクレームはその製造方法で製造された物に限定して及ぶ」としていることから、この「真性」又は「不真性」についての検証が不十分です。そのため、最高裁は、この知財高裁の判断に対して、「判決に影響を及ぼす明らかな法令違反がある。」として差し戻しました。

これにより、知財高裁は、本事件のPBPが「真性」であるか、「不真性」であるかを判断することになります。そして、「真性」であれば、クレームの記載とは異なる製法で製造された物(被告製品)であっても権利が及ぶことになるでしょうし、「不真性」であればクレームに記載された発明が不明確であるとして拒絶・無効理由を含むという結論になるでしょう。

ざっくりと、知財高裁判決と最高裁判決とを図示するとこんな感じでしょうか。

以上のように、今回の最高裁の判決は、PBPクレームが「真性」であるか「不真性」であるかを侵害の存否を決める基準としています。

●実務への影響

今回の最高裁の判決を考慮すると、今後の審査実務では、特許庁はPBPクレームであれば特36条6項違反の拒絶理由を通知することになるでしょう。この場合、「真性」であるか「不真性」であるかを審査官が判断することは困難ですので、拒絶理由を通知して出願人に「真性」であることの妥当性の説明を求めるものと思われます。つまり、PBPクレームを用いる出願人は、少なくとも審査の段階で「真性」であることを立証する責任を負うことになるでしょう。

また、審査ではめでたく「真性」と認められ、特許査定となったとしても権利行使の場面ではこの「真性」であるか否かが争われることになると思われます。侵害訴訟の場面では、被告側が「真性」であることをひっくり返す理由を説明できれば、PBPクレームで成立した特許は「特36条」違反の無効理由を有することとなり、同104条の3の抗弁が成立することになるのはないでしょうか。

最高裁が知財高裁大合議の判決に対して上告を受理したことから、PBPについて広く認める「プロパテント」的な判決が出るのではと予測されていましたが、実際はPBPを極めて限定的に認めるという判決でした。予測に反して、PBPに対して厳しい判決といえるでしょう。

いつも判決を読むのは苦痛なのですが、今回の判決はとてもわかりやすく、読み物としても大変おもしろく感じました。PDFで約24ページの判決ですが、判決理由は6ページほどです。残りは、裁判官による補足意見です。この補足意見が、また示唆に富んでおり、興味深い内容です。

以上、やさしく簡単に説明しようと思いましたが、かえってわかりにくくなってしまったかもしれません。

もし理解が難しい点などありましたら、お問い合わせください。