すごい先生たち-53

田中河内介・その52 (寺田屋事件ー41)

外史氏曰

【薩英戦争ー2】

イギリスの東洋侵略(中)

文政七年、(一八二四)

【大津浜事件】

五月二十八日朝、異国船数隻が水戸藩領常陸大津浜沖に姿を見せ、昼頃に、小舟( バッティーラ ) 二艘に分乗した十二人の正装した船員が、武器 ( 4~5丁の鉄砲 ) を携えて浜辺に上陸してきた。 いわゆる大津浜事件である。

常陸沿岸への異国船の接近は、文化四年( 一八〇七 ) 頃から頻繁に現れるようになった。 その多くは捕鯨船で、彼らは日本近海でマッコウクジラを追い、その脳からマッコウ油 ( 当時精密機械に使う ) を採っていた。 そして常陸の沿岸漁民との接触も裏では頻繁に行われ、密貿易も行われていたと言われている。 そして遂に文政七年五月には、大津浜に船員が上陸してくるという事件に発展したのである。

大津浜は、水戸藩の付家老 中山備前守の知行地であったので、ただちに中山家の役人が異国人十二人を捕らえ、水戸藩庁へ注進がなされた。

沖の母船からは頻繁に空砲が鳴らされた。 水戸藩は出兵して非常を警戒するとともに、藤田幽谷(ゆうこく) の門人会沢正志斎(あいざわせいしさい)・ 飛田逸民(とびたいつみん) を派遣して事情を調べさせた。

会沢たちは地図と手まねによって、彼等はイギリスの捕鯨船員であることを知り、彼らの目的や、イギリスの世界征服の野望などを察して藩に報告した。

これを聞いた藤田幽谷 ( 後期水戸学を大成させた ) は、一人息子の藤田東湖(とうこ) に対して、これらの異人を斬ってくるように命じた。 しかし、東湖が出発する寸前、幕府役人が異人たちを解放してしまった。

東湖にとっては命拾いにもなったが、幽谷たちは事なかれ主義の 幕府や藩の対応を憤り、これからは 尊皇攘夷の実践によって国を守らねばならないと 決意するのであった。

幽谷の門人にはすぐれた人物が多く育ったが、その中でも高弟 会沢正志斎は、十歳の時幽谷に入門し、史館に進んで修史( 大日本史の編纂 ) の業にあづかるとともに、西洋列強のアジア侵略を憂えてその実情を研究した。

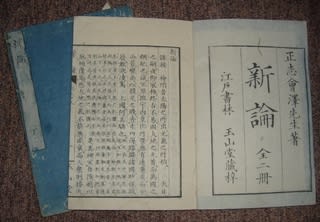

そして大津浜で英人を取り調べてから、急いで我が国のとるべき対策を考え、その翌年に『 新論 』 という 幕末に極めて重要な役割を演じることになる書物を完成させることになった。

『 新論 』 は国体( 上・中・下 )・ 形勢・ 虜情・ 守禦・ 長計の 五編から構成されており、世界史的な流れによる国家危機に対処するに、すべて日本本来の国体に基づく改革を論じたものであった。

大津浜(2003.6.7)

上陸したイギリス人を閉じ込めたと言われる洞穴の前に最近まで老梅があった。

伝え呼んで 「 イギリス梅 」 と言う。 今は枯れて二代目が植えられている。(2008.9)

上陸したイギリス人を閉じ込めたと言われる洞穴 ( 旧、石川氏地内 )

( 現、 鈴木氏地内 )、現、北茨城市大津町 澤山。

(2008.9)

イギリス人を閉じ込めた洞穴の前より、大津浜 ( 現、大津港 ) を見下ろす。

(2008・9・17)

【宝島事件】

文政七年七月九日には、トカラ列島の宝島がイギリス船により襲われるという事件が起きた。 世にいう宝島襲撃事件である。

イギリスはもともとバイキング国である。 海賊の国なのである。

イギリス船には十数門の大砲と、七十人の武装兵が乗り込んでいた。 午後二時頃、英国船から武装した海賊共が三十人、三艘のボートに分乗して、前籠浜から上陸してきた。 沖の英船では、大砲を撃ち始め、上陸の兵を援護して、たちまち宝島は一大戦場と化した。

こちらは僅かに鉄砲七挺、野戦では勝味がないので、宝島在番官 吉村九助は木戸口に待ち伏せして、敵を間近に引き寄せ、初弾をもって一斉に敵を討ち取り、然る上に、日本刀をもって敵中に斬り込み、敵を一人残さず斬り倒す戦法を決めた。藩役人七名に流人本田助之丞が加わって、役所の木戸口に、敵の来襲を待ち受けた。

宝島に上陸した敵は放牧中の牛を射ち殺し、または生捕り、撃ち逃がした牛を追い散らしている者、右往左往に駆け廻り、牛を搦め取り、または引いて行く者、ボートへ積み込む者等、狼藉の限りをつくし、一方、本船からは間断なく大砲を撃ち、弾丸は在番役所目がけて、雨霰のように飛んでくる。

海岸の方から、四連発の大きな鉄砲を持った緋羅紗の上衣に青ズボンを穿いた海賊の首領らしき者が、部下二人と共に木戸口へ走ってきた。

吉村九助は、たった一人で木戸口に踏み止まって、敵を待ち受け、四間位の間近に引き寄せて、真先に駈けて来た海賊の首領の胸板を、初弾の一発をもって見事に打ち抜いた。

薩摩藩の宝島在番官 吉村九助の鉄砲の一発により英海賊首領を討取るということが出来た。

英人たちは、始から宝島には一人の防備兵も武器もないと馬鹿にしてかかっていたが、首領を一人打ち倒されたので、島に強力な伏兵ありと急に恐れをなして、牧場やに散らばっていた同僚を呼び集めて、首領の死体を捨てて、ボートに乗って島を引き上げて行った。

宝島海防戦記に特筆しなければならない事は、住民や藩役人の他に、本田助之丞と田尻後藤兵衛という二人の遠島人が住んでいて、英国海賊との決死の奮戦に際し、本田助之丞の如きは、六十歳の老骨乍ら在番官吉村九助の片腕となって、防戦に活躍し、その合戦状況を入念に且つ詳細に記録して後世に残している事である。

その報告書は、本田助之丞が英海賊船を撃退した日から十日後の七月二十日に、鹿児島の本田仲右衛門と森喜左衛門の二人に送った手紙である。

流人本田の身分や流罪の原因などは判明しないが、手紙の内容からみると、相当に教養のある、憂国の情あふれる武士であったと思われる。

英海賊の首領の死体は、吉村の命令で、後日 長崎奉行を通じて、英国に抗議を申し込む時の証拠物件として、塩漬けにされ樽に詰めて、在番役所の奥深く納めて、から招集した青年数名を、見張りに立てた。

そして全島民も一緒になって再度の英船の本格的な襲来に備えたが、再来襲はなかった。

英海賊首領の死体は その後七月末に鹿児島に送られ、そしてその後 長崎奉行所に送られた。

長崎への死体護送は万一の用心から、数百名の武装兵を引具した 世にも珍しい英人海賊死体護送の大行列が編成され、大変多くの見物人が詰め掛けた。 行列は黒山のような沿道の見物人を押し分け制しながら、長崎へと進んだ。

当時世界の強国英国の海賊的掠奪(りゃくだつ) 暴行に、大鉄槌(てっつい) を下し、その首領を射ち取って、威風堂々とその死体を長崎へ護送し、暴虐な英国船に対し、場合によっては一戦をも辞せぬ毅然たる態度を示した薩摩藩の 正道を踏んで何物にも怖れぬ意気が伺われる。

時恰も長崎では、この年の八月十八日は、文化五年( 一八〇八 )、かのフエートン号事件の際、責任をとって自害した長崎奉行松平泰英の十七回忌にもあたっていた。

諺(ことわざ) に 「 江戸の敵(かたき) を長崎で討つ 」 という言葉があるが、この事件は、 「 長崎の敵を宝島で討つ 」 ということになった。

宝島の象徴女神山と牛の放牧

幕府の対応と輿論

文政八年、(一八二五)

その後イギリスの軍艦は、宝島事件の復讐の機会を狙って、日本の南海の島々に侵略の爪牙(そうが) を向けて来た。

北門にロシアの狼、南門に米英の虎。 無防備の国民は、不安と恐怖のどん底にあったが、一方では、国防の急を論ずる者が現われ、天下の輿論は外敵を打払うべしと沸騰した。

外国船打払令

そしてこの文政七年に起こった大津浜事件や 宝島事件を契機として、その翌年の文政八年には外国船打払令が出された。

また、この年には、大津浜事件を体験した水戸藩の会沢正志斎により、 『 新論 』 が完成され、幽谷の手を経て第八代藩主斉脩(なりのぶ) に呈せられたが、斉脩は幕府の嫌疑を恐れ、公表を禁じた。

しかし、憂国の同士たちは密かにこれを筆写して勉強し、やがては藩外の志士たちにも広まった。

それは尊皇攘夷論の教本とされて、幕末の志士たちのバイブル的存在になったもので、これを読んで多くの人物が感激し水戸を訪問した。 真木和泉守、吉田松陰などがその最たる例である。

『 新論 』の 世の中に及ぼした その影響たるや絶大であった。

『 新論 』 会沢正志斎著

つづく次回

田中河内介・その52 (寺田屋事件ー41)

外史氏曰

【薩英戦争ー2】

イギリスの東洋侵略(中)

文政七年、(一八二四)

【大津浜事件】

五月二十八日朝、異国船数隻が水戸藩領常陸大津浜沖に姿を見せ、昼頃に、小舟( バッティーラ ) 二艘に分乗した十二人の正装した船員が、武器 ( 4~5丁の鉄砲 ) を携えて浜辺に上陸してきた。 いわゆる大津浜事件である。

常陸沿岸への異国船の接近は、文化四年( 一八〇七 ) 頃から頻繁に現れるようになった。 その多くは捕鯨船で、彼らは日本近海でマッコウクジラを追い、その脳からマッコウ油 ( 当時精密機械に使う ) を採っていた。 そして常陸の沿岸漁民との接触も裏では頻繁に行われ、密貿易も行われていたと言われている。 そして遂に文政七年五月には、大津浜に船員が上陸してくるという事件に発展したのである。

大津浜は、水戸藩の付家老 中山備前守の知行地であったので、ただちに中山家の役人が異国人十二人を捕らえ、水戸藩庁へ注進がなされた。

沖の母船からは頻繁に空砲が鳴らされた。 水戸藩は出兵して非常を警戒するとともに、藤田幽谷(ゆうこく) の門人会沢正志斎(あいざわせいしさい)・ 飛田逸民(とびたいつみん) を派遣して事情を調べさせた。

会沢たちは地図と手まねによって、彼等はイギリスの捕鯨船員であることを知り、彼らの目的や、イギリスの世界征服の野望などを察して藩に報告した。

これを聞いた藤田幽谷 ( 後期水戸学を大成させた ) は、一人息子の藤田東湖(とうこ) に対して、これらの異人を斬ってくるように命じた。 しかし、東湖が出発する寸前、幕府役人が異人たちを解放してしまった。

東湖にとっては命拾いにもなったが、幽谷たちは事なかれ主義の 幕府や藩の対応を憤り、これからは 尊皇攘夷の実践によって国を守らねばならないと 決意するのであった。

幽谷の門人にはすぐれた人物が多く育ったが、その中でも高弟 会沢正志斎は、十歳の時幽谷に入門し、史館に進んで修史( 大日本史の編纂 ) の業にあづかるとともに、西洋列強のアジア侵略を憂えてその実情を研究した。

そして大津浜で英人を取り調べてから、急いで我が国のとるべき対策を考え、その翌年に『 新論 』 という 幕末に極めて重要な役割を演じることになる書物を完成させることになった。

『 新論 』 は国体( 上・中・下 )・ 形勢・ 虜情・ 守禦・ 長計の 五編から構成されており、世界史的な流れによる国家危機に対処するに、すべて日本本来の国体に基づく改革を論じたものであった。

大津浜(2003.6.7)

上陸したイギリス人を閉じ込めたと言われる洞穴の前に最近まで老梅があった。

伝え呼んで 「 イギリス梅 」 と言う。 今は枯れて二代目が植えられている。(2008.9)

上陸したイギリス人を閉じ込めたと言われる洞穴 ( 旧、石川氏地内 )

( 現、 鈴木氏地内 )、現、北茨城市大津町 澤山。

(2008.9)

イギリス人を閉じ込めた洞穴の前より、大津浜 ( 現、大津港 ) を見下ろす。

(2008・9・17)

【宝島事件】

文政七年七月九日には、トカラ列島の宝島がイギリス船により襲われるという事件が起きた。 世にいう宝島襲撃事件である。

イギリスはもともとバイキング国である。 海賊の国なのである。

イギリス船には十数門の大砲と、七十人の武装兵が乗り込んでいた。 午後二時頃、英国船から武装した海賊共が三十人、三艘のボートに分乗して、前籠浜から上陸してきた。 沖の英船では、大砲を撃ち始め、上陸の兵を援護して、たちまち宝島は一大戦場と化した。

こちらは僅かに鉄砲七挺、野戦では勝味がないので、宝島在番官 吉村九助は木戸口に待ち伏せして、敵を間近に引き寄せ、初弾をもって一斉に敵を討ち取り、然る上に、日本刀をもって敵中に斬り込み、敵を一人残さず斬り倒す戦法を決めた。藩役人七名に流人本田助之丞が加わって、役所の木戸口に、敵の来襲を待ち受けた。

宝島に上陸した敵は放牧中の牛を射ち殺し、または生捕り、撃ち逃がした牛を追い散らしている者、右往左往に駆け廻り、牛を搦め取り、または引いて行く者、ボートへ積み込む者等、狼藉の限りをつくし、一方、本船からは間断なく大砲を撃ち、弾丸は在番役所目がけて、雨霰のように飛んでくる。

海岸の方から、四連発の大きな鉄砲を持った緋羅紗の上衣に青ズボンを穿いた海賊の首領らしき者が、部下二人と共に木戸口へ走ってきた。

吉村九助は、たった一人で木戸口に踏み止まって、敵を待ち受け、四間位の間近に引き寄せて、真先に駈けて来た海賊の首領の胸板を、初弾の一発をもって見事に打ち抜いた。

薩摩藩の宝島在番官 吉村九助の鉄砲の一発により英海賊首領を討取るということが出来た。

英人たちは、始から宝島には一人の防備兵も武器もないと馬鹿にしてかかっていたが、首領を一人打ち倒されたので、島に強力な伏兵ありと急に恐れをなして、牧場やに散らばっていた同僚を呼び集めて、首領の死体を捨てて、ボートに乗って島を引き上げて行った。

宝島海防戦記に特筆しなければならない事は、住民や藩役人の他に、本田助之丞と田尻後藤兵衛という二人の遠島人が住んでいて、英国海賊との決死の奮戦に際し、本田助之丞の如きは、六十歳の老骨乍ら在番官吉村九助の片腕となって、防戦に活躍し、その合戦状況を入念に且つ詳細に記録して後世に残している事である。

その報告書は、本田助之丞が英海賊船を撃退した日から十日後の七月二十日に、鹿児島の本田仲右衛門と森喜左衛門の二人に送った手紙である。

流人本田の身分や流罪の原因などは判明しないが、手紙の内容からみると、相当に教養のある、憂国の情あふれる武士であったと思われる。

英海賊の首領の死体は、吉村の命令で、後日 長崎奉行を通じて、英国に抗議を申し込む時の証拠物件として、塩漬けにされ樽に詰めて、在番役所の奥深く納めて、から招集した青年数名を、見張りに立てた。

そして全島民も一緒になって再度の英船の本格的な襲来に備えたが、再来襲はなかった。

英海賊首領の死体は その後七月末に鹿児島に送られ、そしてその後 長崎奉行所に送られた。

長崎への死体護送は万一の用心から、数百名の武装兵を引具した 世にも珍しい英人海賊死体護送の大行列が編成され、大変多くの見物人が詰め掛けた。 行列は黒山のような沿道の見物人を押し分け制しながら、長崎へと進んだ。

当時世界の強国英国の海賊的掠奪(りゃくだつ) 暴行に、大鉄槌(てっつい) を下し、その首領を射ち取って、威風堂々とその死体を長崎へ護送し、暴虐な英国船に対し、場合によっては一戦をも辞せぬ毅然たる態度を示した薩摩藩の 正道を踏んで何物にも怖れぬ意気が伺われる。

時恰も長崎では、この年の八月十八日は、文化五年( 一八〇八 )、かのフエートン号事件の際、責任をとって自害した長崎奉行松平泰英の十七回忌にもあたっていた。

諺(ことわざ) に 「 江戸の敵(かたき) を長崎で討つ 」 という言葉があるが、この事件は、 「 長崎の敵を宝島で討つ 」 ということになった。

宝島の象徴女神山と牛の放牧

幕府の対応と輿論

文政八年、(一八二五)

その後イギリスの軍艦は、宝島事件の復讐の機会を狙って、日本の南海の島々に侵略の爪牙(そうが) を向けて来た。

北門にロシアの狼、南門に米英の虎。 無防備の国民は、不安と恐怖のどん底にあったが、一方では、国防の急を論ずる者が現われ、天下の輿論は外敵を打払うべしと沸騰した。

外国船打払令

そしてこの文政七年に起こった大津浜事件や 宝島事件を契機として、その翌年の文政八年には外国船打払令が出された。

また、この年には、大津浜事件を体験した水戸藩の会沢正志斎により、 『 新論 』 が完成され、幽谷の手を経て第八代藩主斉脩(なりのぶ) に呈せられたが、斉脩は幕府の嫌疑を恐れ、公表を禁じた。

しかし、憂国の同士たちは密かにこれを筆写して勉強し、やがては藩外の志士たちにも広まった。

それは尊皇攘夷論の教本とされて、幕末の志士たちのバイブル的存在になったもので、これを読んで多くの人物が感激し水戸を訪問した。 真木和泉守、吉田松陰などがその最たる例である。

『 新論 』の 世の中に及ぼした その影響たるや絶大であった。

『 新論 』 会沢正志斎著

つづく次回

北茨城観光の方楽しんでいただけましたでしょうか?

今回は行けませんでしたけどまたいらした際には是非おともして新たな発見を楽しみにしています。

さっそくNew写真の方拝見しました。

何だか懐かしいような気が・・・・

地元なのに知らないことがまだまだたくさんあります。