田中河内介・その141

外史氏曰

【出島物語ー53】

土佐の南学―15

土佐の南学―15

議論より 実を行へ なまけ武士

国の大事を 余所(よそ)に見る馬鹿

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

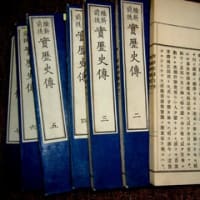

『 靖献遺言 』 の影響

以下は、 ( ものすごい先生たちー136 ) で、すでに述べた事で 少し重複します。

『 靖献遺言 (せいけんいげん) 』 は、その開版以来、約二百年間、およそ教養ある人士で、この書の評判を耳にしない者はなかった。 中でも幕末には、多くの人傑が、この書に触発されて 国事に奔走するようになった。

( 安政の大獄 の犠牲者では )

梅田雲浜に至っては、本書が バイブルの如くであって、『 靖献遺言 』 で 固めた男 とまで言われている。 また、吉田松陰 が 野山の獄中にあって、本書を熟読、感激したことは よく知られるところである。 一方、橋本景岳は、外出する時には、必ず本書を懐中にしていたと言います。 また 景岳が揮毫した 謝枋得 (しゃぼうとく) の 「 雪中松柏 」 云云の詩、一幅も現存しています。 また、景岳の主 松平春嶽にも 「 読靖献遺言有作 」 と題する 七言律詩があります。

( 寺田屋事件 の犠牲者では )

薩摩の尊皇激派の指導者である 有馬新七は、天保九年( 一八三八 )、十四歳の元服の頃より、『 靖献遺言 』 を 研究し、崎門学派の学を修めています。

( 生野の乱 の犠牲者では )

幹部の 河上弥市(やいち) 【 長州藩奇兵隊の二代目総督 】 は、 謝枋得の 「 雪中松柏 」 云云の詩の中の 「 南八 (なんぱち) 男児 終(つい) に屈せず 」 [ 南霽雲(さいうん) が、南氏の八男なる處から、韓愈が 『 南八男児 死あるのみ 』 と記した。 ] の 南八 から、南八郎(みなみはちろう) という別名をもって 乱に参加、破陣後も、筑前の浪士 戸原卯橘 (とはらうきつ) 等の同志たちと 十三名で 最後まで踏み止まり、全員 節に殉じています。 南八郎は この時 墨痕淋漓(りんり)、辞世の句として、次の一首を 妙見堂 に奉献しています。

議論より 実を行へ なまけ武士

国の大事を 余所(よそ)に見る馬鹿

皇国 草莽之臣 南八郎

なお、高杉晋作は、河上弥市の死を悼んで、次のように述べています。

『 予 知己 天下に多し、而して 能く我心を知る者は、土州の 吉村寅太郎、我藩の 河上弥市也、 弥市

節に但馬に死し、寅太郎 節に大和に死す。 二士之名 頗る近時に冠たり、而して 寅太郎は張巡に類し、

弥市は 霽雲 (さいうん) に類す、 然して 二士之節義は 固より巡雲の 及ぶ所に非ざる也。 』

( 東行遺稿 )

今回から しばらくは、『 靖献遺言 』 によって触発された 梅田雲浜、橋本景岳、吉田松陰、有馬新七、南八郎( 河上弥市 ) などを 取り挙げます。 まず 梅田雲浜 から 始めましょう。

梅田雲浜―1

梅田雲浜と小浜藩

梅田雲浜は、若狭国 小浜藩士の家に生れています。 雲浜の生涯を考える時、小浜藩との関係を語らずして、梅田雲浜を語ることは出来ません。 そこでまず、「 小浜藩の成り立ち 」、 「 藩校 」、 「 小浜藩の幕末維新 」 についての概略を述べることから 話を始めたいと思います。 ( 主として、新編 『 物語藩史 』 第六巻 新人物往来社 を参考としました。)

小浜藩

小浜藩のなりたち

小浜藩は、若狭国 小浜周辺を領有した譜代の中藩である。 文禄二年( 一五九三 )、 若狭一国を領有した 浅野長吉(ながよし) が 甲斐へ転封したあとへ、木下勝俊(かつとし) が 小浜 六万二千石で入部した。 勝俊は 関ヶ原の役で西軍に与し、戦後除封された。 その後には、慶長五年( 一六〇〇 )、京極高次(たかつぐ) が 近江大津 六万石から若狭一国 八万五千石で入部した。 その後加増があり、最終的には 忠高の代、寛永元年( 一六二四 )には 十一万三千五百石となり、以降の藩領域が確定した。 高次は 城を後瀬山から 小浜( 雲浜 (うんぴん) ) に移し、北国市場の要港の機能と 領内支配の強化をはかろうとした。 しかし、天守閣は、京極氏が 寛永十一年(一六三四)に 出雲松江に 転封されるまでには 完成に至らなかった。 京極氏の後には、大老の要職にある酒井忠勝(ただかつ) が 武蔵川越 十万石から 十一万三千五百余石で入封した。 忠勝は 三代将軍家光の信任を一身に受け、寛永十三年には 下野国内に一万石を加増されている。 酒井氏は 忠勝以後十三代、二百三十八年にわたって在封した。

雲浜城址( 小浜 ) 古写真

( 「 勤王偉人 梅田雲浜 」 梅田 薫 著 昭和十七年 より )

藩校

七代藩主 忠用 (ただもち) は、はじめ 仁斎(じんさい)学派の 中村彦六 を召抱えたが、のち 崎門学派の有力な一派である 若林強斎(きょうさい) の門人であり 強斎死後の望楠軒講主であった 小野鶴山(かくざん) を招いた。 この招聘(しょうへい) は、小浜藩士で 同じく強斎門下の 山口春水 の推薦で実現し、事実上の藩校開設を意味していた。 明和七年( 一七七〇 )小野鶴山 が死去し、そのあとをうけた 望楠軒四代の講主で 西依成斎 (にしよりせいさい) の子の 西依墨山(ぼくざん) が招聘された。 そして、九代 忠貫(ただつら) のときの 安永三年( 一七七四 )正月、西依墨山 を教授とし、学則を定めて、藩校順造館 (じゅんぞうかん) を開校した。 順造館の名は 漢籍の 「 順道造士 」 によって名づけられたものである。 こうした藩校の開校は、当時多くの諸藩において 藩政のため有能なる士を育てる必要性が一般に生じてきた事、山口春水 をはじめ 安東文蔵 等の藩士が 若林強斎 を師としたごとく、多くの藩士が 師を 京 ・坂 ・江戸 において求めていた状況とがあいまったものであった。 なお、小浜の順造館のほかに、江戸藩邸内に 講正館 (こうせいかん) ・必観楼 (ひつかんろう) ・信尚館 (しんしょうかん) の 藩校があった。 江戸の藩校は 下屋敷にあった講正館が中心で、小野鶴山 のあとをうけ 鶴山の女婿で 春水 の子の 山口風簷(ふうたん) が継ぎ、そのあとを 山口菅山(かんざん) が継いだ。 この菅山の弟子に 梅田雲浜がいた。

小浜藩の幕末維新

十一代藩主 忠順 (ただより) ( ~天保五年 ) の時代には 藩財政の窮乏のため、十万石の格式をしばらく省略して、財政の建て直しがはかられた。

十二代藩主 忠義

忠順 のあとをうけて家督をついだ 第十二代藩主 忠義 (ただあき) は、天保十三年に奏者番 兼 寺社奉行、ついで 翌年の 天保十四年十一月、京都所司代 に任ぜられ上京、嘉永三年七月まで在職、一たん辞任し、安政五年六月二十六日、所司代 本多忠民 の免じられた後をついで、所司代に再任され、大老井伊直弼 の腹心として、条約勅許や 将軍継嗣問題の処理に活躍, 安政の大獄 にも深くかかわった。

安政の大獄

安政の大獄を 京都で指揮したのは、 この酒井忠義(ただあき) 【 京都所司代、 小浜藩十二代の藩主 】 である。 安政五年六月に 京都所司代に再任された酒井忠義は、八月十六日に江戸を発し 九月三日に京都に着いた。 一方、間部詮勝は、同日に江戸を発し 九月十七日に入京したが、病と称して朝廷に参内しなかった。 安政の大獄が いよいよ始まる。 九月七日、雲浜は、大獄の首魁として、他の志士に先んじて捕えられ、伏見の獄に投ぜられ、次いで 京都六角牢に移された。 そして 雲浜捕縛後、その家族は直ぐその晩から 「 町内預け 」 となっている。 この雲浜逮捕を手始めに、間部の志士弾圧は 苛烈を極め、安政五年の末までに、捕縛される志士が相次ぎ、京都では 公卿を含めて四十余人に及んだ。 一方、酒井忠義は、 褒賞として この間に、 一万石の加増を受けている。

桜田門外の変

桜田門外の変により、大老 井伊直弼が斃された後、忠義は、公武間の融和を図るために 和宮降嫁に尽力したが、坂下門外の変後に行われた幕政改革を契機に 朝権が伸長したため、文久二年六月、 幕政改革の前ぶれとして 逆に公武周旋失態の罪で 所司代を免じられ、八月には隠居、さらに 先に加増された一万石も 没収、そして ついに十一月には 蟄居を命ぜられた。 忠義の後をうけた 忠氏(ただうじ) は、酒井忠欽(ただよし) の三男として 天保六年江戸に生れた。 のち 忠義の養子となり、文久二年 家督を相続した。 忠氏が藩主であった七年間の主な事件は、水戸浪士の一件 「 天狗党の乱 」 と 「 鳥羽・伏見の戦い 」 であったろう。

戊辰戦争

慶応四年正月の 鳥羽・伏見戦争 には、小浜藩は幕府軍に属し、薩摩・土佐の軍隊 と戦って敗れ、藩主 忠氏は 丹波路を通って 小浜に逃げ帰る途中、山陰道鎮撫総督の下に降った。 この報に接した前藩主 忠義は、朝廷への陳謝のため 上洛しようとするが、大溝藩等が通行を許さなかったため、やむなく岩倉具視を通じて 朝廷に 他意なき事を奏聞した。 忠氏は 関東鎮撫軍の 北陸道鎮撫使先鋒を命じられて 従軍の途につき、また 同年六月には 仁和寺宮の下に属し 奥羽征伐に参戦した。 忠氏は 明治元年十一月病気のため隠居し、十二月には 前藩主 忠義が 忠禄 (ただとみ) と改名して 十四代藩主となっている。

梅田雲浜

生い立ち

梅田雲浜は、文化十二年( 一八一五 )、六月七日、若狭国 小浜城下 竹原三番町、小浜藩士 矢部岩十郎義比(よしちか) の次子として生れた。 幼名は義質(よしただ)、のち 定明と改め、通称は源次郎。 雲浜 ・湖南 ・東塢 (とうう) と 号した。 のち 祖父の実家 梅田姓を名乗り、独立して一家をたてた。 雲浜は、安政六年九月、四十五歳の時、安政の大獄により幽閉中、幽閉先の小倉藩邸で病を得て、命を落とすことになるが、運命の不思議というべきか、雲浜が生れた同じ年の 文化十二年の十月二十九日には、安政の大獄の立役者、井伊直弼(なおすけ) が 彦根城中で生れている。

梅田雲浜先生肖像

( 「 梅田雲浜遺稿竝傳 」 佐伯仲蔵 編 より )

雲浜先生誕生地 古写真

( 「 梅田雲浜遺稿竝傳 」 佐伯仲蔵 編 より )

その修業時代

文政五年(一八二二)、八歳のとき、小浜藩校 順造舘に入学して、崎門派の学問を学んだ。 ついで 文政十二年、十五歳のとき、京へ遊学、崎門学派の学塾 望楠軒 【 浅見絅斎の門人 若林強斎(きょうさい) が、家塾の 望楠軒を 京都二条堺町に開いて以来、百数十年来続いて、崎門学の本山として、最も権威ある塾で、その当時は、半ば小浜藩の藩校の形になっていた。 】 に通ったが、翌天保元年、十六歳のときに、江戸に遊学し、小浜藩儒であり、望楠軒学派の正統をつぐ 山口菅山(五十九歳)の門に入った。 そして 雲浜の江戸留学は、この時から十年間続くことになる。

江戸遊学

遊学のため 江戸に赴いた雲浜は、父の末弟、即ち 彼の叔父に当る 矢部治左衛門義道の家に 寄寓することとなった。 治左衛門は、当時 藩より十七俵三人扶持を賜わり、御供番を命ぜられて、江戸に在勤していた。

江戸遊学中、雲浜が師事した小浜藩儒 山口貞一郎重昭(しげあき) は、号は 菅山 の外に近齋 とも号し、強斎以来の 望楠軒学派 の正統を継いだ学者である。 しかも、菅山は 強斎の外曾孫にも当る。 彼は 学識の造詣が深く、彼によって闇斎以後、崎門学の学問的な発展を見た点が少なくなかった。 而も 藩儒をつとめる外に、天保十三年五月、主君忠義が 幕府の御奏者番寺社奉行兼務となった際には、政事上機密の諮問に参し、時事に関して建議するところがあった。 このことは、彼が単なる学者以上の傑物であったことを物語っている。 また、望楠軒学派の正統を継いだ菅山は、崎門学の精粋を 有為の子弟に授けるのに最もふさわしい人物で、各藩より その門に学ぶ者も多く、彼の門人からは、梅田雲浜、有馬新七、山岸惟精 のような 有為の人物が出ている。 雲浜は、またある時、林大学頭の門 にも学んだ。

雲浜の江戸留学は、十六歳の 天保元年より、二十六歳の 天保十一年迄の 十年余の永きに亙っているが、何分寄宿先の叔父が小身であったため、雲浜の生活は 貧窮を極め、時折衣食にも事欠く有様であった。 しかし、この間、刻苦勉励して、雲浜の学識は 著しく進歩した。 然し、雲浜が この江戸留学中に学んだことは、単に崎門学の精髄のみではない。 当時 江戸という都市に、その集中的表現を見出した 封建社会凋落(ちょうらく)の有様であった。 十一代将軍 家斉は、治世 四十余年の永きにわたり、その晩年の政治は、一言をもって評すれば、初期に登用した 松平定信 の峻厳な克己的態度に遠く、さりとて、田沼意次の積極性にも乏しい 無気力安逸の政治であったと云えよう。 そしてそれは すでに 救うべからざる末期的症状を呈していた。 家斉は 政治に対する無気力を 驕奢(きょうしゃ) の生活にまぎらした。 このような驕奢文弱の風は、上好むところ 下之に倣うで、漸次 旗本御家人の幕府家臣団にも伝染し、剛健質朴を本質とする彼等の武士気質を、次第に変質させつつあった。 また彼等は 早くから江戸という消費文明の 特に進んだ大都市に常住していたため、経済的窮迫は 勢い彼等をして 功利の風に赴かしめる一方、無気力絶望の風をも注入した。 幕府集権権力の衰退は、すでにその武力的支柱に現われつつあったというべきである。

一方、目を農村に転ずれば、そこには大変な現実が展開していた。 農村の荒廃、農民生活の破綻である。 家斉の治世の晩年に起った 天保の大飢饉は、このように苦悩している農村に 再起不能といわれる程の大打撃を与えた。 食尽きて 遂には人肉をも喰らうに至った というこの飢饉は 家斉の安逸を極めた政治的生涯に 最後の引導を渡したともいうべきで、大飢饉の惨状の只中の 天保八年二月に 大坂で勃発した 大塩平八郎の乱は、ほとんど内乱のような様相を呈していた。

一方、外交上の問題に対しても、幕府の対策は極めて無気力 無方策で、迫り来る外迫の脅威に対し、当面備縫のみを事とする有様で、一貫した方針に欠いていた。 このように 封建政治 及び 外交上の危機が 漸く幕府の脚下を洗い始めた時、これに伴い 所謂 尊王論 及び 攘夷論が抬頭してきたのも、また時勢の勢いであった。 このような 混沌とした封建衰退の世相が、十年余の長い間、江戸に留学していた雲浜に、大きな影響を与えぬはずはなかった。 ( 「 梅田雲浜 」 北島正元 著 参考 )

修学時代の修了

十年間の江戸遊学の結果、雲浜は、その学問と見識は 既に一家を成すに至ったので、天保十一年( 一八四〇 )、二十六歳のときに 郷里小浜に帰った。 雲浜の修学時代は これで修了する。 小浜に帰った雲浜は、生家の矢部姓を改めて、祖父の実家の梅田姓を名乗る事にした。 そして、その翌年 再度 京に上り、大津の地に 湖南塾 を開き、はじめて子弟を教授することになる。

雲浜の思想の形成

雲浜は、幼児より 崎門学派の学問を身に付け、しかも、浅見絅斎の書 「 靖献遺言 」 を 座右の書としていた。 また、十六歳から約十年間 江戸に留学して、その間、将軍 家斉時代に端を発した 幕府の頽廃堕落、また江戸という都会の退廃の様を 目の当たりにした一方で、少年時代に京都に学び、また 長じて二十七歳の時に京都に上り、その間三年を大津に過ごしたが、概して十数年の永きに亙って 京都に居を定めたことなどによって、雲浜は、幕府の驕侈 (きょうし) を憎み、朝廷の式微(しきび) を憂う気持を一層募らせ、純粋無二の勤皇論を抱懐させていくのであった。

つづく 次回

外史氏曰

【出島物語ー53】

土佐の南学―15

土佐の南学―15議論より 実を行へ なまけ武士

国の大事を 余所(よそ)に見る馬鹿

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

『 靖献遺言 』 の影響

以下は、 ( ものすごい先生たちー136 ) で、すでに述べた事で 少し重複します。

『 靖献遺言 (せいけんいげん) 』 は、その開版以来、約二百年間、およそ教養ある人士で、この書の評判を耳にしない者はなかった。 中でも幕末には、多くの人傑が、この書に触発されて 国事に奔走するようになった。

( 安政の大獄 の犠牲者では )

梅田雲浜に至っては、本書が バイブルの如くであって、『 靖献遺言 』 で 固めた男 とまで言われている。 また、吉田松陰 が 野山の獄中にあって、本書を熟読、感激したことは よく知られるところである。 一方、橋本景岳は、外出する時には、必ず本書を懐中にしていたと言います。 また 景岳が揮毫した 謝枋得 (しゃぼうとく) の 「 雪中松柏 」 云云の詩、一幅も現存しています。 また、景岳の主 松平春嶽にも 「 読靖献遺言有作 」 と題する 七言律詩があります。

( 寺田屋事件 の犠牲者では )

薩摩の尊皇激派の指導者である 有馬新七は、天保九年( 一八三八 )、十四歳の元服の頃より、『 靖献遺言 』 を 研究し、崎門学派の学を修めています。

( 生野の乱 の犠牲者では )

幹部の 河上弥市(やいち) 【 長州藩奇兵隊の二代目総督 】 は、 謝枋得の 「 雪中松柏 」 云云の詩の中の 「 南八 (なんぱち) 男児 終(つい) に屈せず 」 [ 南霽雲(さいうん) が、南氏の八男なる處から、韓愈が 『 南八男児 死あるのみ 』 と記した。 ] の 南八 から、南八郎(みなみはちろう) という別名をもって 乱に参加、破陣後も、筑前の浪士 戸原卯橘 (とはらうきつ) 等の同志たちと 十三名で 最後まで踏み止まり、全員 節に殉じています。 南八郎は この時 墨痕淋漓(りんり)、辞世の句として、次の一首を 妙見堂 に奉献しています。

議論より 実を行へ なまけ武士

国の大事を 余所(よそ)に見る馬鹿

皇国 草莽之臣 南八郎

なお、高杉晋作は、河上弥市の死を悼んで、次のように述べています。

『 予 知己 天下に多し、而して 能く我心を知る者は、土州の 吉村寅太郎、我藩の 河上弥市也、 弥市

節に但馬に死し、寅太郎 節に大和に死す。 二士之名 頗る近時に冠たり、而して 寅太郎は張巡に類し、

弥市は 霽雲 (さいうん) に類す、 然して 二士之節義は 固より巡雲の 及ぶ所に非ざる也。 』

( 東行遺稿 )

今回から しばらくは、『 靖献遺言 』 によって触発された 梅田雲浜、橋本景岳、吉田松陰、有馬新七、南八郎( 河上弥市 ) などを 取り挙げます。 まず 梅田雲浜 から 始めましょう。

梅田雲浜―1

梅田雲浜と小浜藩

梅田雲浜は、若狭国 小浜藩士の家に生れています。 雲浜の生涯を考える時、小浜藩との関係を語らずして、梅田雲浜を語ることは出来ません。 そこでまず、「 小浜藩の成り立ち 」、 「 藩校 」、 「 小浜藩の幕末維新 」 についての概略を述べることから 話を始めたいと思います。 ( 主として、新編 『 物語藩史 』 第六巻 新人物往来社 を参考としました。)

小浜藩

小浜藩のなりたち

小浜藩は、若狭国 小浜周辺を領有した譜代の中藩である。 文禄二年( 一五九三 )、 若狭一国を領有した 浅野長吉(ながよし) が 甲斐へ転封したあとへ、木下勝俊(かつとし) が 小浜 六万二千石で入部した。 勝俊は 関ヶ原の役で西軍に与し、戦後除封された。 その後には、慶長五年( 一六〇〇 )、京極高次(たかつぐ) が 近江大津 六万石から若狭一国 八万五千石で入部した。 その後加増があり、最終的には 忠高の代、寛永元年( 一六二四 )には 十一万三千五百石となり、以降の藩領域が確定した。 高次は 城を後瀬山から 小浜( 雲浜 (うんぴん) ) に移し、北国市場の要港の機能と 領内支配の強化をはかろうとした。 しかし、天守閣は、京極氏が 寛永十一年(一六三四)に 出雲松江に 転封されるまでには 完成に至らなかった。 京極氏の後には、大老の要職にある酒井忠勝(ただかつ) が 武蔵川越 十万石から 十一万三千五百余石で入封した。 忠勝は 三代将軍家光の信任を一身に受け、寛永十三年には 下野国内に一万石を加増されている。 酒井氏は 忠勝以後十三代、二百三十八年にわたって在封した。

雲浜城址( 小浜 ) 古写真

( 「 勤王偉人 梅田雲浜 」 梅田 薫 著 昭和十七年 より )

藩校

七代藩主 忠用 (ただもち) は、はじめ 仁斎(じんさい)学派の 中村彦六 を召抱えたが、のち 崎門学派の有力な一派である 若林強斎(きょうさい) の門人であり 強斎死後の望楠軒講主であった 小野鶴山(かくざん) を招いた。 この招聘(しょうへい) は、小浜藩士で 同じく強斎門下の 山口春水 の推薦で実現し、事実上の藩校開設を意味していた。 明和七年( 一七七〇 )小野鶴山 が死去し、そのあとをうけた 望楠軒四代の講主で 西依成斎 (にしよりせいさい) の子の 西依墨山(ぼくざん) が招聘された。 そして、九代 忠貫(ただつら) のときの 安永三年( 一七七四 )正月、西依墨山 を教授とし、学則を定めて、藩校順造館 (じゅんぞうかん) を開校した。 順造館の名は 漢籍の 「 順道造士 」 によって名づけられたものである。 こうした藩校の開校は、当時多くの諸藩において 藩政のため有能なる士を育てる必要性が一般に生じてきた事、山口春水 をはじめ 安東文蔵 等の藩士が 若林強斎 を師としたごとく、多くの藩士が 師を 京 ・坂 ・江戸 において求めていた状況とがあいまったものであった。 なお、小浜の順造館のほかに、江戸藩邸内に 講正館 (こうせいかん) ・必観楼 (ひつかんろう) ・信尚館 (しんしょうかん) の 藩校があった。 江戸の藩校は 下屋敷にあった講正館が中心で、小野鶴山 のあとをうけ 鶴山の女婿で 春水 の子の 山口風簷(ふうたん) が継ぎ、そのあとを 山口菅山(かんざん) が継いだ。 この菅山の弟子に 梅田雲浜がいた。

小浜藩の幕末維新

十一代藩主 忠順 (ただより) ( ~天保五年 ) の時代には 藩財政の窮乏のため、十万石の格式をしばらく省略して、財政の建て直しがはかられた。

十二代藩主 忠義

忠順 のあとをうけて家督をついだ 第十二代藩主 忠義 (ただあき) は、天保十三年に奏者番 兼 寺社奉行、ついで 翌年の 天保十四年十一月、京都所司代 に任ぜられ上京、嘉永三年七月まで在職、一たん辞任し、安政五年六月二十六日、所司代 本多忠民 の免じられた後をついで、所司代に再任され、大老井伊直弼 の腹心として、条約勅許や 将軍継嗣問題の処理に活躍, 安政の大獄 にも深くかかわった。

安政の大獄

安政の大獄を 京都で指揮したのは、 この酒井忠義(ただあき) 【 京都所司代、 小浜藩十二代の藩主 】 である。 安政五年六月に 京都所司代に再任された酒井忠義は、八月十六日に江戸を発し 九月三日に京都に着いた。 一方、間部詮勝は、同日に江戸を発し 九月十七日に入京したが、病と称して朝廷に参内しなかった。 安政の大獄が いよいよ始まる。 九月七日、雲浜は、大獄の首魁として、他の志士に先んじて捕えられ、伏見の獄に投ぜられ、次いで 京都六角牢に移された。 そして 雲浜捕縛後、その家族は直ぐその晩から 「 町内預け 」 となっている。 この雲浜逮捕を手始めに、間部の志士弾圧は 苛烈を極め、安政五年の末までに、捕縛される志士が相次ぎ、京都では 公卿を含めて四十余人に及んだ。 一方、酒井忠義は、 褒賞として この間に、 一万石の加増を受けている。

桜田門外の変

桜田門外の変により、大老 井伊直弼が斃された後、忠義は、公武間の融和を図るために 和宮降嫁に尽力したが、坂下門外の変後に行われた幕政改革を契機に 朝権が伸長したため、文久二年六月、 幕政改革の前ぶれとして 逆に公武周旋失態の罪で 所司代を免じられ、八月には隠居、さらに 先に加増された一万石も 没収、そして ついに十一月には 蟄居を命ぜられた。 忠義の後をうけた 忠氏(ただうじ) は、酒井忠欽(ただよし) の三男として 天保六年江戸に生れた。 のち 忠義の養子となり、文久二年 家督を相続した。 忠氏が藩主であった七年間の主な事件は、水戸浪士の一件 「 天狗党の乱 」 と 「 鳥羽・伏見の戦い 」 であったろう。

戊辰戦争

慶応四年正月の 鳥羽・伏見戦争 には、小浜藩は幕府軍に属し、薩摩・土佐の軍隊 と戦って敗れ、藩主 忠氏は 丹波路を通って 小浜に逃げ帰る途中、山陰道鎮撫総督の下に降った。 この報に接した前藩主 忠義は、朝廷への陳謝のため 上洛しようとするが、大溝藩等が通行を許さなかったため、やむなく岩倉具視を通じて 朝廷に 他意なき事を奏聞した。 忠氏は 関東鎮撫軍の 北陸道鎮撫使先鋒を命じられて 従軍の途につき、また 同年六月には 仁和寺宮の下に属し 奥羽征伐に参戦した。 忠氏は 明治元年十一月病気のため隠居し、十二月には 前藩主 忠義が 忠禄 (ただとみ) と改名して 十四代藩主となっている。

梅田雲浜

生い立ち

梅田雲浜は、文化十二年( 一八一五 )、六月七日、若狭国 小浜城下 竹原三番町、小浜藩士 矢部岩十郎義比(よしちか) の次子として生れた。 幼名は義質(よしただ)、のち 定明と改め、通称は源次郎。 雲浜 ・湖南 ・東塢 (とうう) と 号した。 のち 祖父の実家 梅田姓を名乗り、独立して一家をたてた。 雲浜は、安政六年九月、四十五歳の時、安政の大獄により幽閉中、幽閉先の小倉藩邸で病を得て、命を落とすことになるが、運命の不思議というべきか、雲浜が生れた同じ年の 文化十二年の十月二十九日には、安政の大獄の立役者、井伊直弼(なおすけ) が 彦根城中で生れている。

梅田雲浜先生肖像

( 「 梅田雲浜遺稿竝傳 」 佐伯仲蔵 編 より )

雲浜先生誕生地 古写真

( 「 梅田雲浜遺稿竝傳 」 佐伯仲蔵 編 より )

その修業時代

文政五年(一八二二)、八歳のとき、小浜藩校 順造舘に入学して、崎門派の学問を学んだ。 ついで 文政十二年、十五歳のとき、京へ遊学、崎門学派の学塾 望楠軒 【 浅見絅斎の門人 若林強斎(きょうさい) が、家塾の 望楠軒を 京都二条堺町に開いて以来、百数十年来続いて、崎門学の本山として、最も権威ある塾で、その当時は、半ば小浜藩の藩校の形になっていた。 】 に通ったが、翌天保元年、十六歳のときに、江戸に遊学し、小浜藩儒であり、望楠軒学派の正統をつぐ 山口菅山(五十九歳)の門に入った。 そして 雲浜の江戸留学は、この時から十年間続くことになる。

江戸遊学

遊学のため 江戸に赴いた雲浜は、父の末弟、即ち 彼の叔父に当る 矢部治左衛門義道の家に 寄寓することとなった。 治左衛門は、当時 藩より十七俵三人扶持を賜わり、御供番を命ぜられて、江戸に在勤していた。

江戸遊学中、雲浜が師事した小浜藩儒 山口貞一郎重昭(しげあき) は、号は 菅山 の外に近齋 とも号し、強斎以来の 望楠軒学派 の正統を継いだ学者である。 しかも、菅山は 強斎の外曾孫にも当る。 彼は 学識の造詣が深く、彼によって闇斎以後、崎門学の学問的な発展を見た点が少なくなかった。 而も 藩儒をつとめる外に、天保十三年五月、主君忠義が 幕府の御奏者番寺社奉行兼務となった際には、政事上機密の諮問に参し、時事に関して建議するところがあった。 このことは、彼が単なる学者以上の傑物であったことを物語っている。 また、望楠軒学派の正統を継いだ菅山は、崎門学の精粋を 有為の子弟に授けるのに最もふさわしい人物で、各藩より その門に学ぶ者も多く、彼の門人からは、梅田雲浜、有馬新七、山岸惟精 のような 有為の人物が出ている。 雲浜は、またある時、林大学頭の門 にも学んだ。

雲浜の江戸留学は、十六歳の 天保元年より、二十六歳の 天保十一年迄の 十年余の永きに亙っているが、何分寄宿先の叔父が小身であったため、雲浜の生活は 貧窮を極め、時折衣食にも事欠く有様であった。 しかし、この間、刻苦勉励して、雲浜の学識は 著しく進歩した。 然し、雲浜が この江戸留学中に学んだことは、単に崎門学の精髄のみではない。 当時 江戸という都市に、その集中的表現を見出した 封建社会凋落(ちょうらく)の有様であった。 十一代将軍 家斉は、治世 四十余年の永きにわたり、その晩年の政治は、一言をもって評すれば、初期に登用した 松平定信 の峻厳な克己的態度に遠く、さりとて、田沼意次の積極性にも乏しい 無気力安逸の政治であったと云えよう。 そしてそれは すでに 救うべからざる末期的症状を呈していた。 家斉は 政治に対する無気力を 驕奢(きょうしゃ) の生活にまぎらした。 このような驕奢文弱の風は、上好むところ 下之に倣うで、漸次 旗本御家人の幕府家臣団にも伝染し、剛健質朴を本質とする彼等の武士気質を、次第に変質させつつあった。 また彼等は 早くから江戸という消費文明の 特に進んだ大都市に常住していたため、経済的窮迫は 勢い彼等をして 功利の風に赴かしめる一方、無気力絶望の風をも注入した。 幕府集権権力の衰退は、すでにその武力的支柱に現われつつあったというべきである。

一方、目を農村に転ずれば、そこには大変な現実が展開していた。 農村の荒廃、農民生活の破綻である。 家斉の治世の晩年に起った 天保の大飢饉は、このように苦悩している農村に 再起不能といわれる程の大打撃を与えた。 食尽きて 遂には人肉をも喰らうに至った というこの飢饉は 家斉の安逸を極めた政治的生涯に 最後の引導を渡したともいうべきで、大飢饉の惨状の只中の 天保八年二月に 大坂で勃発した 大塩平八郎の乱は、ほとんど内乱のような様相を呈していた。

一方、外交上の問題に対しても、幕府の対策は極めて無気力 無方策で、迫り来る外迫の脅威に対し、当面備縫のみを事とする有様で、一貫した方針に欠いていた。 このように 封建政治 及び 外交上の危機が 漸く幕府の脚下を洗い始めた時、これに伴い 所謂 尊王論 及び 攘夷論が抬頭してきたのも、また時勢の勢いであった。 このような 混沌とした封建衰退の世相が、十年余の長い間、江戸に留学していた雲浜に、大きな影響を与えぬはずはなかった。 ( 「 梅田雲浜 」 北島正元 著 参考 )

修学時代の修了

十年間の江戸遊学の結果、雲浜は、その学問と見識は 既に一家を成すに至ったので、天保十一年( 一八四〇 )、二十六歳のときに 郷里小浜に帰った。 雲浜の修学時代は これで修了する。 小浜に帰った雲浜は、生家の矢部姓を改めて、祖父の実家の梅田姓を名乗る事にした。 そして、その翌年 再度 京に上り、大津の地に 湖南塾 を開き、はじめて子弟を教授することになる。

雲浜の思想の形成

雲浜は、幼児より 崎門学派の学問を身に付け、しかも、浅見絅斎の書 「 靖献遺言 」 を 座右の書としていた。 また、十六歳から約十年間 江戸に留学して、その間、将軍 家斉時代に端を発した 幕府の頽廃堕落、また江戸という都会の退廃の様を 目の当たりにした一方で、少年時代に京都に学び、また 長じて二十七歳の時に京都に上り、その間三年を大津に過ごしたが、概して十数年の永きに亙って 京都に居を定めたことなどによって、雲浜は、幕府の驕侈 (きょうし) を憎み、朝廷の式微(しきび) を憂う気持を一層募らせ、純粋無二の勤皇論を抱懐させていくのであった。

つづく 次回