名と功とを争わず

五岳と西郷・大久保

明治も初年の戊辰戦争から十年の西南戦争までの間は、国内各地に騒乱が頻発した。 特に明治二年の凶作は、全国各地に百姓一揆を捲き起こし( 日田でも、明治三年十一月、過去最大規模の一揆が発生、官舎・庄屋・豪商などが襲われる。)、その数は幕末よりも多かった。 加えて不平士族等を中心とする反乱( 奇兵隊の反乱 ・久留米藩難 ・佐賀の乱 ・熊本神風連の乱 ・秋月の乱 ・萩の乱) なども、日田の比較的近傍で頻発した。 そしてその最大のものが西南戦争であった。

明治九年十月十一日、五岳(六十八歳)は 鹿児島に向った。 この時、大久保利通から、西郷隆盛(五十歳)説得の内命を帯びていたと言われる。 これは大久保にとっては、西郷説得に賭(か) けた 最後の使者であった。 但し、五岳にとっては、十一月十日に行われた鹿児島東本願寺別院の開業式に出る事が 表向きの主目的であった。

西郷は、特に沖永良部(おきのえらぶ)島に流罪中には、多くの古典を読み、書を習い、詩を作り、天理(真理)を求めた。 その為、隠逸(いんいつ) の思想( 俗世間から離れて、静かに暮らす隠遁(いんとん) の思い )を強く持ち、「敬天愛人」、「正直」をモットーとしていた。

また、私利私欲が無く、戊辰戦争に勝利して維新なるや、功名に走る世相を快く思わず、一時鹿児島に帰った事もある。 そして、明治六年のいわゆる征韓論争による政変後も、下野して故郷に戻っていた。

五岳はこのような西郷、しかも、 詩を嗜(たしな) む 豪放磊落(ごうほうらいらく) な 大丈夫の西郷に、五岳は親近感を持ち、他の誰よりも敬慕交遊し、西郷敬慕の詩も多く作った。 大久保も そのような五岳なればこそ、説得を依頼したのだろう。

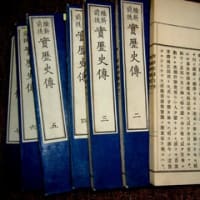

五岳と西郷の交遊、及び五岳の鹿児島行の顛末(てんまつ) に関しては、河内昭圓氏が 『平野五岳詩選訳注』 で次のように述べている。 以下、要約。

「 両者の交遊は少なくとも文久二年冬以前あたりから、京都で始まったと思われる。 また、維新後も、西郷が日田に立寄った時( 多分、明治三年七月の 福岡藩贋札事件の斡旋の折 )、専念寺で互に酒を酌み交わして半日を過ごした。

一方、明治九年の鹿児島での五岳と西郷との接触に関しては、今迄全く不明で、会えなかったであろうと言われて来たが、近年発見された五岳の西郷を画いた肖像画や詩 「 鹿児城中(ろくじじょうちゅう) 累月(るいげつ) 留(とど) まる。 杯(さかずき) を把(と) りて日日(にちにち) 桜洲(おうしゅう) に対(たい) す。・・・」 (原漢文)等から推測するに、五岳は西郷に会い、二ヶ月程鹿児島に留まっていたらしいが、説得はならなかった。 なお、詩中、「鹿児城中」は鹿児島市内。 「累月」は多くの月をかさねる。幾月も。 「桜洲」とは櫻島である。」

一方、前述のように、五岳の最後の上洛が、文久元年(一八六一)の春であるという事と重ねると、両者の交流の始まりこれ以前という事になる。

翌明治十年二月十五日、「今般政府へ尋問の筋これ有り」と、西郷は兵を率いて鹿児島を進発。 九月二十四日の城山(鹿児島市)での西郷自刃までの 八ヵ月におよぶ西南戦争が始まった。 なかでも、薩軍一万三千名と、谷干城(たてき) 少将以下三千五百余名の 熊本籠城軍の間での熊本城攻防戦は激烈で、四月十六日まで続き、城下の大半が焼失した。

六月、五岳は大谷法主厳如上人に随行して肥筑豊の戦跡を慰問。 その時、熊本の戦跡を訪れて詠んだのが、次の「熊本城下作(じょうかのさく)」(原漢文)である。 これは 五岳の多くの詩の中で、「夢に富岳(ふがく)に登る」、 「明智左馬介(あけちさまのすけ) 湖水(こすい) を渡(わた) るの図に題す」 と供に、五岳の三長詩の一つとして特に有名である。

四面(しめん) 皆(みな) 賊(ぞく)簇 (むら) がって雲に似(に)たり。

城は雲中(うんちゅう) に在って 級々(きゅうきゅう) として分(わか) る。

満目(まんもく) 今日(こんにち) 真(しん) に火(ひ) の国。

市廛邨落(してんそんらく) 一時(いちじ) に 焚(や) かる。

城兵は魚の 釜中(ふちゅう) に 在るが如きも。

城将の心は 泰山(たいざん) の安(やす) きに 居(お) る。

・・・・・・

・・・・・・

嗚呼(ああ) 日本国中 已(すで) に城無し。

唯(ただ) 此の城のみ有りて 賊氛(ぞくふん) を 遮(さえぎ) る。

城を守る者は誰ぞ 谷少将。

城を築(きず) く者は 是(これ) 当年の鬼将軍(おにしょうぐん)。

丁丑(ひのとうし)夏日 熊本城下の作

[語解] 鬼将軍=朝鮮戦役で勇名を馳せ、鬼将軍と恐れられた加藤清正。

現在、熊本城内の月見楼跡に建てられている谷干城(たてき) 少将の銅像の台座の前面には、五岳の書体でこの詩が刻まれ、そして背面の碑文には、

「 明治十年二月二十二日、西郷隆盛大挙来リテ本城ヲ囲ム。 鎮台司令長官谷少将、寡兵ヲ以テ堅守スルコト五旬、

ソノ情景ハ僧五岳ノ詩ニ躍如タリ・・・・。」

と、書き込まれている。

この谷少将は 土佐南学(なんがく) 中興の祖、谷秦山(たにじんざん) の後裔(こうえい) である。 土佐藩政の確立期、名宰相(めいさいしょう) 野中兼山(のなかけんざん)は、「南学」を藩政の指導理念として数々の実績を重ねたが、晩年に失脚。 この為に、土佐から学者が国外へ四散、南学は空白の三十年を迎えたが、これを再興したのが谷秦山である。

秦山により土佐に植え付けられた山崎闇斎の神儒学説は、「谷門(こくもん) の学派」と呼ばれ、「東に水戸学、西に土佐秦山(じんざん) の学」と称せられた。 そして秦山の子 垣守(かきもり)、孫の真潮(ましお) と、子孫累代よくその学統を伝え、土佐勤皇の地盤を作った。 明治時代、政府の行き過ぎた欧化主義や、民間の自由民権運動に異議を唱えた谷干城は、実にこの秦山の末裔(まつえい) であった。

この西南戦争は、五岳にとっては、最も敬愛する西郷を失うと言う、明治維新に勝るとも劣らない大きな出来事だった。 しかし、五岳は この詩で西郷の軍を賊と言っている。 これは、戦争の大勢がすでに決していたその時、逆賊となった西郷に対して、格別の感情を抱いていた五岳に、害が及ぶことを懸念した為であろう。 五岳と松方や大久保との関係からも、また直前の鹿児島行きの働きから考えても、その心配は無用であろうが、時は動乱の最中である。

五岳の行動には 理解し難い面が多くあり、現在でも不思議な人と評される場合がある。 それは、「 五岳は常に名利(みょうり) に狂奔する時流に背を向けてきたのに、どうして名利を争うその時々の為政者達に迎合し、かつ交遊を続けていたのか、ましてや、策を労して、敬愛する西郷を政界から追い落し、これを討つような大久保たちと・・・・」 というような類(たぐい)の疑問が多く感じられるからであろう。

しかし、言えることは、五岳は信念を曲げてまで、権力者と交遊するような人間でない事は、その強固な人生観から見て確かである。 一方、大久保のようなタイプの人物は、一般的には誤解され易く、世間には理解され難い面がある。 さすれば、五岳は彼らには私利私欲が無い事を、既に見抜いていたとしか考えようが無い。 それには、信頼する松方の存在も大きかろうが、それにも増して、五岳はその人柄の滲み出た作品を介して、相手の本質を見抜いていたのだろう。

明治六年十月の政変で、西郷、板垣、江藤等が 下野(げや) した後に、政治の主導権を確立した大久保は、内務省を設立して、そこに広範な内政・経済にわたる権限を集中させ、自らは内務卿に就任して、独裁体制を確立、政府主導の積極的な産業育成策(民業の奨励)を目指した。

そして、この政策は 西南戦争中も着々と進められ、大久保が総裁、松方が副総裁で準備を進めて来た日本で最初の本格的な博覧会、第一回内国勧業博覧会も、上野で予定通り(八月二十一日~十一月三十日)開催され、期間中に四十五万四千人を集め大成功を収めた。

翌明治十一年二月、大久保内務卿から、この年に古希(こき)(七十歳)を向えた五岳に、次のような祝詩(原漢文)が贈られて来た。 多忙な中にも大久保は、五岳が古希をむかえた事をしっかりと覚えていた。

高年(こうねん) 自(みずか) ら許す 亀鶴(きかく) と同(とも) なるを。

瑞世(ずいせい) 誰か知らん 鳳麟(ほうりん) 有るを。

明治十一年二月録して以て

岳翁の七十の寿を祝す 甲東

〔通釈〕七十歳を迎えた五岳翁は、亀や鶴のような長寿の仲間入りをしたと自認しているようであるが、現代の目出度い御代には聖人のいる象徴として鳳凰(ほうおう) や麒麟(きりん) が現れるということを誰が知っているであろうか。 五岳翁こそ聖僧であり鳳麟(ほうりん) の仲間というべきであろう(『五岳上人詩集』 五岳会発行 )。

しかし、大久保は 五月十四日、麹町(こうじまち) の紀尾井坂(きおいざか)(東京)で暴漢に襲われ、あえなくもその十七年間の政治生涯と、四十九歳(満四十七歳)の生涯を閉じた。

大久保は 暗殺される日の早朝、大久保邸に立寄った福島県權令(ごんれい) 山吉盛典(やまよしもりのり) に 次のように語った。 暗殺される一時間前の事である。

「・・・・明治元年からこの十年の日本は、ゼロからの出発であり、なにもかも最初か らで、しかも兵事が多く、創業の時代であった。

これから先の十年は、内治をととのえ民産を興す、すなわち建設の時代で、これは不肖私の尽すべき仕事である。 さらにそれから

先の十年は、優秀な後輩があとを継いで、明治の日本を大きく発展させてくれるだろう・・・」 (「済世遺言」『文書』九)。

大久保は、兵事、創業の十年を、西南戦争で締めくくり、そして民産を興す建設の時代を、第一回内国勧業博覧会で開始していたのである。

大久保を襲った犯人達( 石川県士族島田一郎以下六名 )は、裁判所に差出した理由書に、「 大久保は、自分自身の出世と利益を図って、国民を苦しめて来た。」 と書いたが、後にそれが大きな誤解であったことが分かり、深く不明をわびて刑に服したという。 大久保の死後に判明した事は、彼の葬式をするにも 家に現金が無く、しかも、財産を整理したら、八千円からの借金だらけとなり、夫人は途方にくれたという。 そして、その夫人も悲しみのあまり半年後に病死した。

大久保のモットーは「 為政清明(いせいせいめい) 」、つまり、政治は清潔で包み隠しがあってはならないと言う事であった。 また、彼は私生活に於ても清潔で、公務にまで私財を投じていた。

西南戦争の最中の明治十年五月、木戸孝允が四十五歳が 京都で病死、そして、九月には西郷、そして翌明治十一年五月には 大久保が亡くなった。 木戸は私費を投じて、維新を待たず非命に斃れた志士達を 霊山(りょうぜん) (京都・東山)に葬り、自身も遺言してここに葬られた。 西郷は 児孫(じそん) の為に美田(びでん) を買わず、 また、大久保は 借財を遺した。

維新の成就は、有名無名を問わず、国家の為に役立ちたいと願う多くの人々の無私の献身にあずかるところが大きい。 維新の三傑と称された彼らは、幕末の動乱に生き残った者達が、今を時めく高官となり、己の栄達を争う有様を見るにつけ、維新を待たずに非命に斃れた者たちに対し、非常に申訳なく思っていた。 これ、彼らが五岳の人柄と その作品を愛した所以であり、五岳が彼らとの交遊を続けた所以であろう。

つづき 次回

五岳と西郷・大久保

明治も初年の戊辰戦争から十年の西南戦争までの間は、国内各地に騒乱が頻発した。 特に明治二年の凶作は、全国各地に百姓一揆を捲き起こし( 日田でも、明治三年十一月、過去最大規模の一揆が発生、官舎・庄屋・豪商などが襲われる。)、その数は幕末よりも多かった。 加えて不平士族等を中心とする反乱( 奇兵隊の反乱 ・久留米藩難 ・佐賀の乱 ・熊本神風連の乱 ・秋月の乱 ・萩の乱) なども、日田の比較的近傍で頻発した。 そしてその最大のものが西南戦争であった。

明治九年十月十一日、五岳(六十八歳)は 鹿児島に向った。 この時、大久保利通から、西郷隆盛(五十歳)説得の内命を帯びていたと言われる。 これは大久保にとっては、西郷説得に賭(か) けた 最後の使者であった。 但し、五岳にとっては、十一月十日に行われた鹿児島東本願寺別院の開業式に出る事が 表向きの主目的であった。

西郷は、特に沖永良部(おきのえらぶ)島に流罪中には、多くの古典を読み、書を習い、詩を作り、天理(真理)を求めた。 その為、隠逸(いんいつ) の思想( 俗世間から離れて、静かに暮らす隠遁(いんとん) の思い )を強く持ち、「敬天愛人」、「正直」をモットーとしていた。

また、私利私欲が無く、戊辰戦争に勝利して維新なるや、功名に走る世相を快く思わず、一時鹿児島に帰った事もある。 そして、明治六年のいわゆる征韓論争による政変後も、下野して故郷に戻っていた。

五岳はこのような西郷、しかも、 詩を嗜(たしな) む 豪放磊落(ごうほうらいらく) な 大丈夫の西郷に、五岳は親近感を持ち、他の誰よりも敬慕交遊し、西郷敬慕の詩も多く作った。 大久保も そのような五岳なればこそ、説得を依頼したのだろう。

五岳と西郷の交遊、及び五岳の鹿児島行の顛末(てんまつ) に関しては、河内昭圓氏が 『平野五岳詩選訳注』 で次のように述べている。 以下、要約。

「 両者の交遊は少なくとも文久二年冬以前あたりから、京都で始まったと思われる。 また、維新後も、西郷が日田に立寄った時( 多分、明治三年七月の 福岡藩贋札事件の斡旋の折 )、専念寺で互に酒を酌み交わして半日を過ごした。

一方、明治九年の鹿児島での五岳と西郷との接触に関しては、今迄全く不明で、会えなかったであろうと言われて来たが、近年発見された五岳の西郷を画いた肖像画や詩 「 鹿児城中(ろくじじょうちゅう) 累月(るいげつ) 留(とど) まる。 杯(さかずき) を把(と) りて日日(にちにち) 桜洲(おうしゅう) に対(たい) す。・・・」 (原漢文)等から推測するに、五岳は西郷に会い、二ヶ月程鹿児島に留まっていたらしいが、説得はならなかった。 なお、詩中、「鹿児城中」は鹿児島市内。 「累月」は多くの月をかさねる。幾月も。 「桜洲」とは櫻島である。」

一方、前述のように、五岳の最後の上洛が、文久元年(一八六一)の春であるという事と重ねると、両者の交流の始まりこれ以前という事になる。

翌明治十年二月十五日、「今般政府へ尋問の筋これ有り」と、西郷は兵を率いて鹿児島を進発。 九月二十四日の城山(鹿児島市)での西郷自刃までの 八ヵ月におよぶ西南戦争が始まった。 なかでも、薩軍一万三千名と、谷干城(たてき) 少将以下三千五百余名の 熊本籠城軍の間での熊本城攻防戦は激烈で、四月十六日まで続き、城下の大半が焼失した。

六月、五岳は大谷法主厳如上人に随行して肥筑豊の戦跡を慰問。 その時、熊本の戦跡を訪れて詠んだのが、次の「熊本城下作(じょうかのさく)」(原漢文)である。 これは 五岳の多くの詩の中で、「夢に富岳(ふがく)に登る」、 「明智左馬介(あけちさまのすけ) 湖水(こすい) を渡(わた) るの図に題す」 と供に、五岳の三長詩の一つとして特に有名である。

四面(しめん) 皆(みな) 賊(ぞく)簇 (むら) がって雲に似(に)たり。

城は雲中(うんちゅう) に在って 級々(きゅうきゅう) として分(わか) る。

満目(まんもく) 今日(こんにち) 真(しん) に火(ひ) の国。

市廛邨落(してんそんらく) 一時(いちじ) に 焚(や) かる。

城兵は魚の 釜中(ふちゅう) に 在るが如きも。

城将の心は 泰山(たいざん) の安(やす) きに 居(お) る。

・・・・・・

・・・・・・

嗚呼(ああ) 日本国中 已(すで) に城無し。

唯(ただ) 此の城のみ有りて 賊氛(ぞくふん) を 遮(さえぎ) る。

城を守る者は誰ぞ 谷少将。

城を築(きず) く者は 是(これ) 当年の鬼将軍(おにしょうぐん)。

丁丑(ひのとうし)夏日 熊本城下の作

[語解] 鬼将軍=朝鮮戦役で勇名を馳せ、鬼将軍と恐れられた加藤清正。

現在、熊本城内の月見楼跡に建てられている谷干城(たてき) 少将の銅像の台座の前面には、五岳の書体でこの詩が刻まれ、そして背面の碑文には、

「 明治十年二月二十二日、西郷隆盛大挙来リテ本城ヲ囲ム。 鎮台司令長官谷少将、寡兵ヲ以テ堅守スルコト五旬、

ソノ情景ハ僧五岳ノ詩ニ躍如タリ・・・・。」

と、書き込まれている。

この谷少将は 土佐南学(なんがく) 中興の祖、谷秦山(たにじんざん) の後裔(こうえい) である。 土佐藩政の確立期、名宰相(めいさいしょう) 野中兼山(のなかけんざん)は、「南学」を藩政の指導理念として数々の実績を重ねたが、晩年に失脚。 この為に、土佐から学者が国外へ四散、南学は空白の三十年を迎えたが、これを再興したのが谷秦山である。

秦山により土佐に植え付けられた山崎闇斎の神儒学説は、「谷門(こくもん) の学派」と呼ばれ、「東に水戸学、西に土佐秦山(じんざん) の学」と称せられた。 そして秦山の子 垣守(かきもり)、孫の真潮(ましお) と、子孫累代よくその学統を伝え、土佐勤皇の地盤を作った。 明治時代、政府の行き過ぎた欧化主義や、民間の自由民権運動に異議を唱えた谷干城は、実にこの秦山の末裔(まつえい) であった。

この西南戦争は、五岳にとっては、最も敬愛する西郷を失うと言う、明治維新に勝るとも劣らない大きな出来事だった。 しかし、五岳は この詩で西郷の軍を賊と言っている。 これは、戦争の大勢がすでに決していたその時、逆賊となった西郷に対して、格別の感情を抱いていた五岳に、害が及ぶことを懸念した為であろう。 五岳と松方や大久保との関係からも、また直前の鹿児島行きの働きから考えても、その心配は無用であろうが、時は動乱の最中である。

五岳の行動には 理解し難い面が多くあり、現在でも不思議な人と評される場合がある。 それは、「 五岳は常に名利(みょうり) に狂奔する時流に背を向けてきたのに、どうして名利を争うその時々の為政者達に迎合し、かつ交遊を続けていたのか、ましてや、策を労して、敬愛する西郷を政界から追い落し、これを討つような大久保たちと・・・・」 というような類(たぐい)の疑問が多く感じられるからであろう。

しかし、言えることは、五岳は信念を曲げてまで、権力者と交遊するような人間でない事は、その強固な人生観から見て確かである。 一方、大久保のようなタイプの人物は、一般的には誤解され易く、世間には理解され難い面がある。 さすれば、五岳は彼らには私利私欲が無い事を、既に見抜いていたとしか考えようが無い。 それには、信頼する松方の存在も大きかろうが、それにも増して、五岳はその人柄の滲み出た作品を介して、相手の本質を見抜いていたのだろう。

明治六年十月の政変で、西郷、板垣、江藤等が 下野(げや) した後に、政治の主導権を確立した大久保は、内務省を設立して、そこに広範な内政・経済にわたる権限を集中させ、自らは内務卿に就任して、独裁体制を確立、政府主導の積極的な産業育成策(民業の奨励)を目指した。

そして、この政策は 西南戦争中も着々と進められ、大久保が総裁、松方が副総裁で準備を進めて来た日本で最初の本格的な博覧会、第一回内国勧業博覧会も、上野で予定通り(八月二十一日~十一月三十日)開催され、期間中に四十五万四千人を集め大成功を収めた。

翌明治十一年二月、大久保内務卿から、この年に古希(こき)(七十歳)を向えた五岳に、次のような祝詩(原漢文)が贈られて来た。 多忙な中にも大久保は、五岳が古希をむかえた事をしっかりと覚えていた。

高年(こうねん) 自(みずか) ら許す 亀鶴(きかく) と同(とも) なるを。

瑞世(ずいせい) 誰か知らん 鳳麟(ほうりん) 有るを。

明治十一年二月録して以て

岳翁の七十の寿を祝す 甲東

〔通釈〕七十歳を迎えた五岳翁は、亀や鶴のような長寿の仲間入りをしたと自認しているようであるが、現代の目出度い御代には聖人のいる象徴として鳳凰(ほうおう) や麒麟(きりん) が現れるということを誰が知っているであろうか。 五岳翁こそ聖僧であり鳳麟(ほうりん) の仲間というべきであろう(『五岳上人詩集』 五岳会発行 )。

しかし、大久保は 五月十四日、麹町(こうじまち) の紀尾井坂(きおいざか)(東京)で暴漢に襲われ、あえなくもその十七年間の政治生涯と、四十九歳(満四十七歳)の生涯を閉じた。

大久保は 暗殺される日の早朝、大久保邸に立寄った福島県權令(ごんれい) 山吉盛典(やまよしもりのり) に 次のように語った。 暗殺される一時間前の事である。

「・・・・明治元年からこの十年の日本は、ゼロからの出発であり、なにもかも最初か らで、しかも兵事が多く、創業の時代であった。

これから先の十年は、内治をととのえ民産を興す、すなわち建設の時代で、これは不肖私の尽すべき仕事である。 さらにそれから

先の十年は、優秀な後輩があとを継いで、明治の日本を大きく発展させてくれるだろう・・・」 (「済世遺言」『文書』九)。

大久保は、兵事、創業の十年を、西南戦争で締めくくり、そして民産を興す建設の時代を、第一回内国勧業博覧会で開始していたのである。

大久保を襲った犯人達( 石川県士族島田一郎以下六名 )は、裁判所に差出した理由書に、「 大久保は、自分自身の出世と利益を図って、国民を苦しめて来た。」 と書いたが、後にそれが大きな誤解であったことが分かり、深く不明をわびて刑に服したという。 大久保の死後に判明した事は、彼の葬式をするにも 家に現金が無く、しかも、財産を整理したら、八千円からの借金だらけとなり、夫人は途方にくれたという。 そして、その夫人も悲しみのあまり半年後に病死した。

大久保のモットーは「 為政清明(いせいせいめい) 」、つまり、政治は清潔で包み隠しがあってはならないと言う事であった。 また、彼は私生活に於ても清潔で、公務にまで私財を投じていた。

西南戦争の最中の明治十年五月、木戸孝允が四十五歳が 京都で病死、そして、九月には西郷、そして翌明治十一年五月には 大久保が亡くなった。 木戸は私費を投じて、維新を待たず非命に斃れた志士達を 霊山(りょうぜん) (京都・東山)に葬り、自身も遺言してここに葬られた。 西郷は 児孫(じそん) の為に美田(びでん) を買わず、 また、大久保は 借財を遺した。

維新の成就は、有名無名を問わず、国家の為に役立ちたいと願う多くの人々の無私の献身にあずかるところが大きい。 維新の三傑と称された彼らは、幕末の動乱に生き残った者達が、今を時めく高官となり、己の栄達を争う有様を見るにつけ、維新を待たずに非命に斃れた者たちに対し、非常に申訳なく思っていた。 これ、彼らが五岳の人柄と その作品を愛した所以であり、五岳が彼らとの交遊を続けた所以であろう。

つづき 次回