3年近く遠ざかっていたリバウンドからか、着物がまた楽しくなってきました。

とはいえ、もう何か欲しいという感じはパタっと消えて、今は手元にあるものを、とにかく、せっかくなので、なるべくみんな着てやろう、という「使い切り」の構え。

ずっとしまわれっぱなしの着物はなんとなくいじけていて、哀れな気配が漂う・・

そんな、しまわれっぱなしの一枚に袖を通すことに。

母が白大島と同じ時に、購入したのは覚えているけれど、なんだかちょっとガチャガチャしていて私の趣味ではなく、やはり2,3回40代の頃に着て、あとはしまいっぱなし。

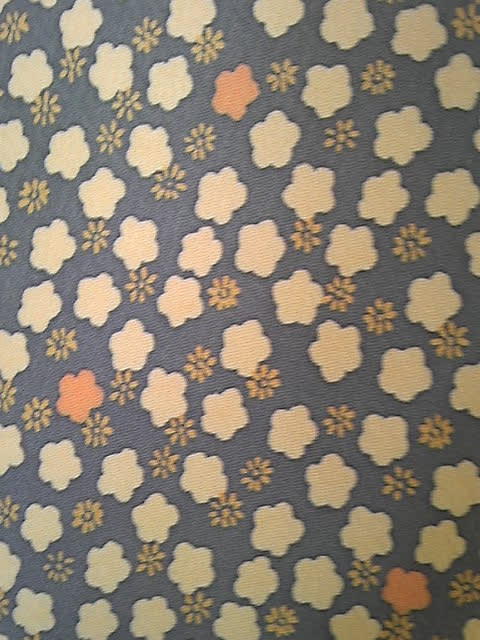

紫の地に絞りと紅型風・紅型?(よくわからない・・)のカラフルな染めの小花の総柄。

両方だと、ちょっとくどい。

とはいえ、もう何か欲しいという感じはパタっと消えて、今は手元にあるものを、とにかく、せっかくなので、なるべくみんな着てやろう、という「使い切り」の構え。

ずっとしまわれっぱなしの着物はなんとなくいじけていて、哀れな気配が漂う・・

そんな、しまわれっぱなしの一枚に袖を通すことに。

母が白大島と同じ時に、購入したのは覚えているけれど、なんだかちょっとガチャガチャしていて私の趣味ではなく、やはり2,3回40代の頃に着て、あとはしまいっぱなし。

紫の地に絞りと紅型風・紅型?(よくわからない・・)のカラフルな染めの小花の総柄。

両方だと、ちょっとくどい。

でもバブル当時、この手の着物は流行っていたらしいです。

この着物を最初に来た時の強烈な想い出がある。

銀座の小さなとあるクラブに集う法曹界関係者ばかりで組んでいるバンドがあって、最初はゲスト出演でフルートを吹いていたのだけれど、そのうち、「私も歌わせて!」と結局はメンバーになって遊んでいた時期がありました。

「夜のクラブ活動」というやつです。

ママがとても音楽好きで、特別料金で遊ばせてもらっていました。

リサイタルの時には大きな花束もくださった・・

徐々に仕事が忙しくなって、「退部」してからは、ずっとご無沙汰してしまいましたが、この状況下、どうなっているのか?と案じられます。

着物マイブーム真っ盛りの頃だったので、一度、この絞りの着物を着て行った。

まだまだ元気で、終電を逃すこともあり、タクシー乗り場に向かって歩いていたら、

道端に占い師のおじさんが居て、

「お疲れ様!」

と声をかけられました。

咄嗟のことだったので、

「お疲れ様~」

と返したのですが、後で考えると・・

もしや、銀座のお姉さまに間違えられたのかしら?

着物姿、そんなに決まってた?

と上機嫌になりました。

なんて良いおじさん・・でも、占い師としては、失格かもね。

今回の帯は、自分で買った洒落名古屋。

大和の駅ビルに入っていた庶民的なお店を冷やかしていて、便利そう、と見つけたものです。

40代の頃は重宝していたのだけれど、今回はちょっと後悔。

やはり、この年で、これを締めるとちょっと格落ちする。

値段というよりも、帯の生地が薄いので、進化してしまった胴体の貫禄に負けるのね。

昔はこの薄さと軽さが丁度良かったのに・・

母はこの着物に枝垂桜の袋帯をしていてたのですが、それだと改まりすぎるので、外してみたのだけれど、ちょっと失敗。

帯締めは秋に葡萄をイメージして締めていたものですが、初めて春にしてみました。

菫に見立てれば良い、と思いつき。

帯揚げはちょっと外しの差し色で明るい水色に。

そしてコンセントを狙うピピ。

着物は着物部屋の蛍光灯の下で写したので、ちょっとくすんでしまいましたが、もっと鮮やかな菫色。