毎日新聞 2014年01月07日 11時13分(最終更新 01月07日 12時47分)

大陸棚外縁断層と使用済み核燃料再処理工場の位置関係

日本原燃は7日、青森県六ケ所村の使用済み核燃料再処理工場など4施設について、安全審査を原子力規制委員会に申請した。核燃料サイクル施設に対する新規制基準(先月18日施行)に基づくもので、全国で初の申請。原燃は安全審査の期間を半年程度と見込み、今年10月の再処理工場完成を目指している。しかし、規制委が大規模な耐震強化策などを求めれば大幅に遅れる可能性がある。【酒造唯】

原燃が申請したのは、再処理工場のほか▽ウラン濃縮工場▽ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料加工工場▽高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター--の計4施設。

7日午前、規制委に申請書を提出した原燃の松村一弘副社長は「今回の申請手続きをスタートと考え、ステップ・バイ・ステップ(一歩ずつ)で安全向上を図る」と述べた。

核燃料サイクル施設の新基準は、福島原発事故を教訓に、大量の放射性物質を扱う再処理工場などに対しても原発と同水準の過酷事故対策や地震・津波対策を義務付けている。

再処理工場は海抜約55メートルの場所にあり、海岸からも約5キロ離れており、安全審査では過酷事故と地震への備えが十分かどうかが焦点になる。正式な審査は今月中にも始まる見通しで、インターネット公開される。

申請によると、原燃は核分裂反応が連鎖する臨界事故や施設内の火災、爆発などに備えて、持ち運びできる冷却装置や放水設備などを新たに導入。さらに水漏れなどで機器が水没しないよう防水扉などの整備を進めている。新基準に伴う安全対策費用として約250億円を投入する。

地震対策では、耐震設計の基準となる最大の揺れ「基準地震動」を昨年末、450ガル(ガルは加速度の単位)から600ガルに上方修正したものの、「重要な設備の耐震補強は全く必要ない」として、補強工事は一部の換気口のみにとどめた。

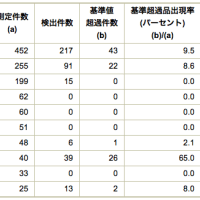

一方、規制委は、サイクル施設が集中する青森県・下北半島の地下構造を独自に調査している。下北沖の海底には長さ約85キロに及ぶ「大陸棚外縁断層」があり、規制委が活断層と判断すれば、追加の耐震補強策を求められる可能性が高い。

◇再処理工場◇

原発から出た使用済み核燃料を化学処理し、再利用可能なウランとプルトニウムを取り出す施設。核燃料サイクル政策の中核に位置付けられている。日本原燃の再処理工場は1993年に着工、97年の完成を目指したが、トラブルが頻発して計20回延期されている。これまでにかかった建設費は約2兆2000億円で、当初計画の3倍程度に膨らんでいる。

◇解説…プルトニウム、使い道なく

天然資源に乏しい日本は、使用済み核燃料を再処理して利用する「核燃料サイクル」を国策に掲げ、7日に安全審査を申請した日本原燃の再処理工場はその中核施設と位置付けられる。原子力規制委員会は今後、同工場が規制基準を満たしているか安全面からチェックするが、仮に審査をパスしても課題は多い。最大の懸案は、再処理で生まれ、核兵器への転用が可能な余剰プルトニウムの問題だ。

プルトニウムが8キロあれば核爆弾1発を製造できるとされる。日本はすでに、英仏などに再処理を委託して生じた約44トンを国内外に保有している。単純計算で5000発超に相当する量で、さらに再処理工場が稼働すれば、新たに年間最大8トンが発生することになる。周辺国の懸念を解消するため、内閣府原子力委員会も「利用目的のない余剰プルトニウムを持つべきではない」との原則を掲げる。

しかし、プルトニウムを燃料として使う計画の高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県)は、機器点検漏れなど相次ぐ不祥事で停止したままだ。プルトニウムとウランで作る混合酸化物(MOX)燃料を商用原発で使う「プルサーマル」も、全国の原発の再稼働が不透明な状況では実現が見通せない。燃料をすべてMOX燃料で賄えるよう設計された大間原発(青森県、建設中)も、稼働の予定は立っていない。

政府は、今月にまとめる予定のエネルギー基本計画で「プルトニウムを適正に管理・利用する」と明記する方針だ。だが、プルトニウムが増えるにつれて核テロのリスクも高まる一方で、こうした八方ふさがりの状況が打開できるめどは立たない。プルトニウムの使い道について決めないまま再処理にこだわる本末転倒な現状を改め、政府と電力業界は具体的で明確な方針を示すべきだ。【中西拓司】

大陸棚外縁断層と使用済み核燃料再処理工場の位置関係

日本原燃は7日、青森県六ケ所村の使用済み核燃料再処理工場など4施設について、安全審査を原子力規制委員会に申請した。核燃料サイクル施設に対する新規制基準(先月18日施行)に基づくもので、全国で初の申請。原燃は安全審査の期間を半年程度と見込み、今年10月の再処理工場完成を目指している。しかし、規制委が大規模な耐震強化策などを求めれば大幅に遅れる可能性がある。【酒造唯】

原燃が申請したのは、再処理工場のほか▽ウラン濃縮工場▽ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料加工工場▽高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター--の計4施設。

7日午前、規制委に申請書を提出した原燃の松村一弘副社長は「今回の申請手続きをスタートと考え、ステップ・バイ・ステップ(一歩ずつ)で安全向上を図る」と述べた。

核燃料サイクル施設の新基準は、福島原発事故を教訓に、大量の放射性物質を扱う再処理工場などに対しても原発と同水準の過酷事故対策や地震・津波対策を義務付けている。

再処理工場は海抜約55メートルの場所にあり、海岸からも約5キロ離れており、安全審査では過酷事故と地震への備えが十分かどうかが焦点になる。正式な審査は今月中にも始まる見通しで、インターネット公開される。

申請によると、原燃は核分裂反応が連鎖する臨界事故や施設内の火災、爆発などに備えて、持ち運びできる冷却装置や放水設備などを新たに導入。さらに水漏れなどで機器が水没しないよう防水扉などの整備を進めている。新基準に伴う安全対策費用として約250億円を投入する。

地震対策では、耐震設計の基準となる最大の揺れ「基準地震動」を昨年末、450ガル(ガルは加速度の単位)から600ガルに上方修正したものの、「重要な設備の耐震補強は全く必要ない」として、補強工事は一部の換気口のみにとどめた。

一方、規制委は、サイクル施設が集中する青森県・下北半島の地下構造を独自に調査している。下北沖の海底には長さ約85キロに及ぶ「大陸棚外縁断層」があり、規制委が活断層と判断すれば、追加の耐震補強策を求められる可能性が高い。

◇再処理工場◇

原発から出た使用済み核燃料を化学処理し、再利用可能なウランとプルトニウムを取り出す施設。核燃料サイクル政策の中核に位置付けられている。日本原燃の再処理工場は1993年に着工、97年の完成を目指したが、トラブルが頻発して計20回延期されている。これまでにかかった建設費は約2兆2000億円で、当初計画の3倍程度に膨らんでいる。

◇解説…プルトニウム、使い道なく

天然資源に乏しい日本は、使用済み核燃料を再処理して利用する「核燃料サイクル」を国策に掲げ、7日に安全審査を申請した日本原燃の再処理工場はその中核施設と位置付けられる。原子力規制委員会は今後、同工場が規制基準を満たしているか安全面からチェックするが、仮に審査をパスしても課題は多い。最大の懸案は、再処理で生まれ、核兵器への転用が可能な余剰プルトニウムの問題だ。

プルトニウムが8キロあれば核爆弾1発を製造できるとされる。日本はすでに、英仏などに再処理を委託して生じた約44トンを国内外に保有している。単純計算で5000発超に相当する量で、さらに再処理工場が稼働すれば、新たに年間最大8トンが発生することになる。周辺国の懸念を解消するため、内閣府原子力委員会も「利用目的のない余剰プルトニウムを持つべきではない」との原則を掲げる。

しかし、プルトニウムを燃料として使う計画の高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県)は、機器点検漏れなど相次ぐ不祥事で停止したままだ。プルトニウムとウランで作る混合酸化物(MOX)燃料を商用原発で使う「プルサーマル」も、全国の原発の再稼働が不透明な状況では実現が見通せない。燃料をすべてMOX燃料で賄えるよう設計された大間原発(青森県、建設中)も、稼働の予定は立っていない。

政府は、今月にまとめる予定のエネルギー基本計画で「プルトニウムを適正に管理・利用する」と明記する方針だ。だが、プルトニウムが増えるにつれて核テロのリスクも高まる一方で、こうした八方ふさがりの状況が打開できるめどは立たない。プルトニウムの使い道について決めないまま再処理にこだわる本末転倒な現状を改め、政府と電力業界は具体的で明確な方針を示すべきだ。【中西拓司】