越の国の『八坂刀売』

遥か遠い昔むかし、

世界の果てのお話し。

長い話しです。(😌千年紀)

ユーラシア大陸の東方三千里に

世界の地の果てがあった。

地の果てから、更に東の海を越えてゆくと『越洲』(えつしま)という大きな島があり

『翡翠の女王の国』があった。

その国は、海神(ワダツミ)族の国で

「越の国」と呼ばれ、

女王の名は、「八坂刀売」といった。

【ワダツミの都】

大昔しに、遠い海を渡ってきた海神族は、最初は九州、筑紫洲・対馬に辿り着き和多津見の都『龍宮』を築いた。

長崎県対馬 和多津見神社

真珠浜に鎮座し、この宮の奥に海神族の都が築かれていた。

海神(ワダツミ)は、

綿津見(わだつみ)ともいい

どちらを当て字しても

ワタ=海

ツ=の

ミ=神

という意味は変わらない。

海神一族の『龍宮』の女王は、潮をあやつる不思議な玉を使い、

豊葦原国の王子を助け、やがて結ばれた。

『豊玉姫』と呼ばれた。

和多津見神社 海の鳥居⛩️

ご祭神 豊玉姫 彦火火出見尊

摂社 豊玉彦(大綿津見神)

△安曇氏の珍しい三角鳥居

亀甲占いをした亀甲石を祭る。海神族の祭祀は安曇一族が司った。

△安曇磯良の神石を祭る海中鳥居

引潮になると神石を拝みみることが出来る。世界で一つだけの海中三角鳥居⛩️

豊玉姫の眠る場所。 また、この奥にはウガヤフキアエズをお産みになられた産所があり禁足地となっている。

豊玉姫には妹君さまがいて、

妹君は一族を率いて更に海をゆく旅に出た。

【越の国の女王】

龍宮を出航した妹君ら一行は、対馬海流に乗り北東へ向かっていった。

そして日本海の『越洲』に翡翠の取れる河を見つけ、国母となり国造りをされ

『渟名川』の女王となった。

渟=宝玉

名=の

川=河

の意味。(渟名川=現在の姫川)

翡翠ヒスイは貴石である上、非常に硬く加工は難しい。

石を砕き、石器を加工する為に使われていた石で、

宝玉に加工出来るような石ではなく、特殊な技術が必要だった。

石器だけで加工している途中の翡翠 【越の国】長者ケ原遺跡出土

縄文時代の勾玉 鉄器の無い時代に石器だけで加工している。

😳どうやって穴開けたんだろう?

(竹と研磨剤を使い開けたそうです)

宝玉の加工は伝承され、越の国の海神族達は勾玉をうまく作り、一族は渟名川(現在の姫川)を中心に栄えていった。

女王は渟名川姫と呼ばれていたが、

玉の加工をする一族を率いた玉姫とも呼ばれた。

次第に周りの国々が騒がしくなり、越の国へも婚姻合併が求められる様になり、渟名川姫は、

豊葦原の国の王子とも婚姻を結んだが、時勢が変われば出雲の国の王子とも婚姻を結び、

時に攻められ、時に和合し、

天孫族(豊葦原中津国の天津神たち)の騒動に巻きこまれながらも、なんとか女王の血統と国を保ち続けてきた。

新潟県糸魚川市 「奴奈川神社」 天津神社が合祀されている。

【天孫族ヤマトの時代】

やがて、

海神族の豊玉姫さまの妹君であった玉依姫さまが、

豊玉姫さまの王子ウガヤフキアエズと婚姻し王子を産んだ。

玉依姫の産んだ王子はヤマト朝廷の初代天皇となり、

その王子は『渟名川命』ヌナカワノミコトと言い二代目天皇となり、

二代目 渟名川の尊

二代目 渟名川の尊

三代目 磯城津彦 玉手看の尊

三代目 磯城津彦 玉手看の尊

三代目の天皇は渟名底仲姫を娶り、渟名川姫の一族は初代ヤマト王朝と深い関わりを持っていた。

(🤔磯城とは=ヤマトではなく、対馬の真珠浜に築いた磯の城『海神族』の都のことかもしれない。二代目の渟名川の尊は、磯城県主(県主=首長)を妃としていた説があり、それだと、越の国(新潟県渟名川)の海神族からと、長崎県対馬の龍宮の海神族からと、交互に王と妃を輩出していたことになる。)

現代でも天皇家三種の神器のうち、

八尺瓊勾玉だけは天皇家が所持して、八咫鏡は伊勢神宮、草薙の剣は熱田神宮に保管され持ち主である天皇でさえ見ることが許されないという。

(😅誰が天皇に許認可を?)

八尺瓊勾玉だけが天皇家にある事は逆に越の国との深い関係を示している😌

神器・八坂邇勾玉の意味は

八坂=ィヤサカ=栄える

邇=に=麗しき宝玉の

勾玉=曲がった玉

であり、八尺瓊勾玉と当て字しても

ヤサカニノマガタマの意味は変わらない。

(実際に2m42cm=八尺の勾玉があったという訳ではないです😂多分☝️)

越の国で、硬い翡翠の加工が出来た渟名川姫の一族だけが造り得た宝珠だ。

硬い翡翠を勾玉の形に加工するのは、越の国の研磨技術の粋を集めた造形の証に他ならない。

時代が下り、

渟名川姫の一族が越の国を去って諏訪にいくと、翡翠の加工も産出することさえも忘れさられ、勾玉は柔らかく加工しやすい瑪瑙で作られる様になり出雲や奈良で代わって加工される様になった。

渟名川姫のあと、渟名川姫の王族である

『八坂刀売』が、その御位を受継いだ。

越国の綿津見、最後の女王となった。

(※ウガヤフキアエズ朝、天女の羽衣伝説は置いておき八坂刀売の辿った話しを進めます😌)

【出雲の国譲りから諏訪へ】

越の国の女王・渟名川姫は、出雲と越の国が合併することになり、出雲の国の大国主の妻となったので、渟名川姫の一族は八坂刀売を一族の女王として立てていた。

一族の女王のことを『族刀自』といい

ヤマト言葉で 刀自=戸主という意味で、

女系を重んじる国では首長は全て女性がなっていた。

家にあっては母戸主、

里にあっては里戸主、

一族にあっては族戸主となり

国にあっては女王となった。

なので『八坂刀売』は『八坂刀自』とも呼ばれていた。

今でも自分の国を母国というのも母系社会の名残りであり、

人間は皆、母から生まれてくるので女性は人々に尊ばれていた。

なので太古のアジア世界では、男権社会よりもこうした女系を敬う国々の方が沢山あった。

婚姻し相手の姓になる時は、必ず女性の姓を継ぐ。

そもそも「姓」とは、どの女性から生まれてきたかを示すものだ。

もしも王家に皇女がいなくなって、王子だけで子を産めなくなると

他の王家から、女性にきて貰って家を継いで貰い、子どもを産んで貰う。

これが『嫁』であり、当主を継いで貰い

女の家になるのであって

家の女になる訳ではない😮

婿養子に家を継いで貰う様な現代の価値観とは、全く正反対の性格を持っていた。(現代人の反発は予測される😅)

女王に求婚し結びをつくる渡来部族は多く、敵味方の両方と婚姻することもあった。

それほど迄に、女系軸は国造りに重要な存在だったので、皇女二人が、相手部族と婚姻を結ぶということは、相当強い繋がりがある証だ。

日本神話では、

天孫族と婚姻した姉妹

綿津見の豊玉姫・玉依姫、

大国主と婚姻した宗像氏の姉妹

多紀理姫と多岐都比売がそれで、

何れにせよ、女系社会から男権主義への系嫡混濁の時代を何世か経てヤマト朝廷は開かれた。

この様な古代からの女系社会の伝統を受継いでいる

八坂刀売は

越の国の一族の代表として、出雲の国の建御名方命と婚姻し、

先代の大国主と渟名川姫の婚姻に続いて、二代目の懸け橋となる存在だった。

しかし、

天孫族の男王は是を認めず、男系の王を立ててきて、出雲の連邦国であった越の国も『国譲り』する事態へとなってしまった。

出雲・越の国の婚姻合併はこれで途切れてしまい、天孫族の王が支配する国へと譲ると、

建御名方命と八坂刀売は、異民族が住む異国の地【諏訪】へと追放されてしまう。

『二度と天孫族の王地には足を踏み入れない』と誓うことで二人は追放処分となったので命まで狙われることは無かった。

一方、

突如として他民族に踏み込まれた諏訪の方では、諏訪の狩猟民族の「洩矢氏」が応戦した。しかし決着がつかず、建御名方命と一騎討ちの力比べで決着をつけることになり、建御名方命が勝利した。

洩矢神社 両陣営は天竜川を挟んで対峙し戦った。洩矢氏側には『洩矢神社』(守矢神社)、川を挟んで対岸に建御名方命側の『藤島神社』が今も祭られている。

【国土の神が諏訪を拓く】

諏訪盆地 長野県茅野市

かくして、諏訪入りした建御名方命は妻・八坂刀売や息子たちと共に、諏訪を開墾し、各地に弥生式の農耕を拓いていった。

建御名方命の諏訪入りを阻んで力比べに敗れた先住氏族である洩矢氏(守矢氏)は、建御名方命の第二子に姫を嫁がせて外戚となり、洩矢氏が神事の長となって建御名方命が大祝(大王)となることで、諏訪の新旧勢力の祭政合併は結着した。

八坂刀売は、建御名方命とその子らと共に諏訪・佐久平の国造りを行っていったが、新興の農耕文化の開拓はすくなからず土着の人々から「外来の神々のなせることなど」と、反発を生み定着には時がかかった。

出雲の国譲りの後、

天孫族にクニを譲った大国主命は妻・美穂津姫をともない静岡へ逃げていた。

静岡にはかつては海面下にあった場所に大きな平野が誕生していて、大国主らはここに稲作文化をもたらした。

建御名方命の父である大国主は、太平洋沿岸の静岡から山に囲まれた諏訪の国へ「塩」を送ることが可能となり、例え日本海側から「塩どめ」をされても備えが出来る様になった。

諏訪にとって塩は生命線だ。

狩猟民族であれば獲物の血から塩分を接種することも可能だが、農耕社会になっては致命的である。

信濃の国の上杉謙信が、海無き敵国の甲州・武田信玄に塩を送った人道的配慮は有名だが、多くの餓死者が出た江戸時代の天保の大飢饉でも諏訪の人々は餓死でなく塩不足で落命した。諏訪を支配した領主たちも、まず塩尻峠(長野県塩尻市)で塩を止めることで領民らを支配した。

三河・浜松からの辰野を抑えられれば、静岡の富士川から信濃堺へ塩を入れるしかない。

なので、父が太平洋岸の静岡にいる建御名方命の諏訪入りは、必ずしも諏訪にとって悪いことではなかなったと思われる。

合併後、諏訪の大祝となった建御名方命は諏訪の宮中にいたが、母・渟名川姫は鹿に乗り諏訪入りしてきて、御座石神社(茅野市)へと居を移していった。

その後は、ひょっとすると諏訪の釜無川から下流の富士川へ下って太平洋側にいったかもしれない、、🤔

建御名方命と八坂刀売は、宮中で夫婦仲睦まじく暮らしていた。

しかし、

あるとき諍いがあり、八坂刀売は宮を出て船で下諏訪にいったという。

何故か、出ていったきり八坂刀売は

二度と戻らなかった。

宮(=諏訪大社上社本宮)

諏訪大社は、四社で一つの神社で

御札も一つしかない

(上社本宮・前宮/下社春宮・秋宮)

にも関わらず、

本宮だけは

『建御名方命・八坂刀売』お二人

夫婦相神で祭らず

建御名方命だけが祭られている。

八坂刀売は何故、下諏訪へ去ったのか

?

ちなみに諏訪大社の御札は、御柱祭の柱から作られているそうです😌☝️

【八坂刀売その後の謎】

諏訪には「綿に化粧に使う温泉水を浸して持ち、八坂刀売は船で下諏訪へ出ていった」という伝承があるだけで、諍いについては詳らかではない。

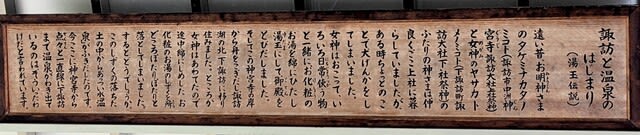

諏訪温泉発祥の地

宮邸内での洩矢氏との内訌か、

洩矢氏の神事が原因か、

八坂刀売でなく、八坂刀自として

女王の独立性を維持しようとしたのか

、、?

毎年、冬になると諏訪湖が凍り、

諏訪の御神渡りという現象が起きる。

これは、居なくなった八坂刀売に合いに行こうと、建御名方命が凍って歩ける様になった諏訪湖を渡っていくのだという。

御神渡り

建御名方のことを「南方」さまと呼ぶ神社がある。

「南方神社」 ミナカタ御社宮司社

※南方神社は、九州鹿児島や宮崎にも多く祭られている。薩摩には神代三代=豊玉姫や玉依姫の時代の伝承が残り、三山陵という天孫ニニギの尊と、豊玉姫の夫・彦火火出見尊、豊玉姫が産んだウガヤフキアエズの陵墓があり海神族とも縁故が深い。

薩摩の南方神社は相神で

南方刀美=ミナカタ男王 八坂刀売=ィヤサカ女王と、夫婦で祭る。

これとは別に、鎌倉時代に源頼朝旗下で島津氏の始祖島津忠久が、信濃の地頭、薩摩の守護に任じられた事が薩摩の諏訪信仰の始りの様だ。

南方神社も武神としての建御名方命が代々薩摩藩主に崇敬されていて(ご神体は鎌)、諏訪大社からの勧請らしいが、諏訪神社でなく何故?南方神社なのが気になる。南方の王族系統という意味もあるのかもしれない🤔

、、しかし

諏訪湖の南方に、建御名方命の宮邸があったので(諏訪大社上社本宮)

『南方』と呼ばれていたとも考えられる。

すると諏訪湖の北側の下諏訪には『北方』さまもいらっしゃるのだろうか?

※🤔八坂刀売が出て行った「綿の湯」と建御名方命が合いに行く「御神渡り」のエピソードは有名な話しだが、八坂刀売の綿の湯の話しには謎が多い。

伝承の説話では

八坂刀売が綿に浸した温泉の湯が、ポタポタとたれた所から温泉が湧き、今でも諏訪湖の周りに下諏訪まで温泉が点々と湧いているのだという。

八坂刀売は船で逃げたのに周辺の地に湯の雫が落ちることはなく、そもそも「綿」が日本列島に伝えられたのはこの五百〜千年近く後のことで、後世の誰かが意図を含んで説話にしたと思われる。

綿津見ワダツミを

綿浸(わたしみ)にかけて、

かつて諏訪には、綿津見の女王・八坂刀自がいた事を示してくれたのかもしれない。🤔

✨⛩️🙏

「北方」=下諏訪には今でも八坂刀自の末裔の方達がひっそりと暮らしているのだろうか、、

二千年前に栄え、消え去った王族たち

三種の神器

📿八尺瓊勾玉、🗡️草薙剣、🧿八咫鏡も

かつての

石器時代

青銅器時代

鉄器渡来時代の過ぎ去った宝物であり

それらを代表する神器がヤマト朝廷の天皇家の神器となったという事は、

古代から連綿と続いてきた先住民・先先住民族の時代は終わり、天皇の新しい御代になったということに他ならない。

しかしすぎ去った今でも、

この時代を生きた出雲、越の国、天孫族らの三種の魂筋は

小さな川の様に

諏訪に

密やかに流れている気がする。

✨✨✨✨

『万葉集』

渟名河の底なる玉

求めて 得まし玉かも

拾ひて 得まし玉かも

惜しき君が 老ゆらく惜しも

読み人知らず

諏訪大社上社 前宮 三の柱

この後ろに、八坂刀売さまが眠るという

もう一つの玉姫伝説

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

(😅まだあるのか)

弥生時代の次にやってきた古墳時代を経て、世の中は力強い「男権主義」にかわり男王の時代へと入った。

飛鳥・奈良時代の推古天皇、斉明天皇、中宮天皇(ナカツスメラミコト)、孝謙天皇ら女帝の時代が最後になる。

海神の血を引く女系の一族らは、

東方へ去っていった。

千葉県一宮には、

出雲大社とのレイラインで知られる

上総一宮『玉前神社』があり、

玉依姫さまが祭られている。

そして

玉前神社から30 ㌔ほど離れた海岸には

【東浪見の鳥居】が⛩️立てられ、

ここに女系集団が上陸したことが記されている。

東浪見の鳥居⛩️✨

毎年9月13日には、付近の十二の神社から出た神輿が

玉依姫さま由縁の神々を乗せこちらの浜に集まる

十二社祭りが千二百年前から続いている。

鳥居から500mほど陸へ進むと、神洗神社という

玉前神社の元宮がある。

女性を首長として海を渡る海神(ワダツミ)一族は、

黒潮文化圏の海洋民族に属する女系集団だ。

女系国家では、女王と婚姻したものが王となる。海神族は遥か西方の大陸より海を渡り、上陸地の氏族と婚姻し拠点を築き、別の一隊が次の上陸地を目指し、沿岸航法で飛び石づたいに新たな王と共に東へ東へと移動してきた。

黒潮は、フィリピン諸島から沖縄など南西諸島、鹿児島、四国、和歌山、伊豆諸島、千葉、茨城まで環太平洋ラインを流れている幅約80kmの巨大潮流で、九州で対馬海流という支流が生まれ日本海側への移動手段となる。

海神族の移動ルートにも、皇女の姉妹らによってそれぞれの流れがあったのかもしれない。

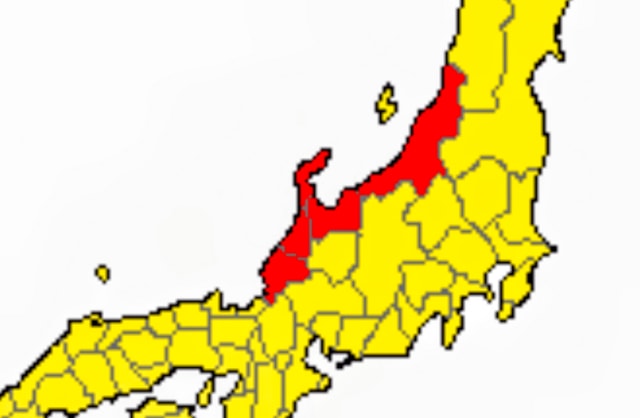

越の国は、沿岸沿いに長細く、確かに朝鮮半島より海を越えてきた国という説に適う様な形をしている。しかし、対馬から海流に乗り出雲、能登、越、と沿岸航法で飛び石づたいに拠点を築きながら進出してきた様にも思える。

何れにせよウガヤフキアエズ朝の存在を考えると、海神一族の謎もまだまだ深いが、

諏訪に残る八坂刀売の存在は確かに感じる。

、😳もしかすると千葉の事も

下総しもうさ

上総かみうさ

というのは、

下諏訪しもすわ

上諏訪かみすわ

が、語源では、、🤔

(違うと思いますが😂早口で言うと全く同じに聴こえます)

しかし、北側を下○○、南方を上○○と呼ぶのは

千葉と諏訪だけの様だ、、😮

諏訪は、

弥生からヤマトの世へ、

紀元前500年〜紀元500年の千年の時が刻まれている

遥か遠い昔を感じる聖地✨✨✨

🙏✨😌長い話しを最後まで読んで下さってありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます