刀 横山加賀介祐永

刀 銘 横山加賀介藤原朝臣祐永天保十四年

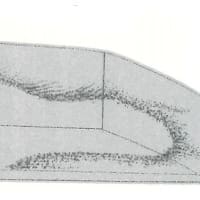

江戸時代後期の備前刀工の多くは、鎌倉時代の長光などを手本とした太刀風の刀を製作している。この刀も殊に造り込みに鎌倉時代の風があり、寸法長く腰反り深く、姿に品格がある。ただし、鎌倉時代の太刀とは使用方法が異なるために姿は微妙に異なる。地鉄は微塵に詰んだ精良な小板目鍛えの所々板目が現われ、細かな地沸が付いて美しく潤う。刃文は互の目丁子に足の盛んに入る出来だが、長光、光忠、一文字などなど、基礎となる鎌倉時代の刃文構成とは異なり、独創性に満ちている。互の目が小丁子で複式に乱れ、地に突き入って丸みを帯びた頭が抑揚変化し、時にオタマジャクシのようになり、あるいは茶の花のようにも見える。地肌にみられる細かな横方向の線は、刀身表面に付いた摺り疵の一種。もちろん研磨で簡単に、しかも綺麗に除去が可能である。

刀 銘 横山加賀介藤原朝臣祐永天保十四年

江戸時代後期の備前刀工の多くは、鎌倉時代の長光などを手本とした太刀風の刀を製作している。この刀も殊に造り込みに鎌倉時代の風があり、寸法長く腰反り深く、姿に品格がある。ただし、鎌倉時代の太刀とは使用方法が異なるために姿は微妙に異なる。地鉄は微塵に詰んだ精良な小板目鍛えの所々板目が現われ、細かな地沸が付いて美しく潤う。刃文は互の目丁子に足の盛んに入る出来だが、長光、光忠、一文字などなど、基礎となる鎌倉時代の刃文構成とは異なり、独創性に満ちている。互の目が小丁子で複式に乱れ、地に突き入って丸みを帯びた頭が抑揚変化し、時にオタマジャクシのようになり、あるいは茶の花のようにも見える。地肌にみられる細かな横方向の線は、刀身表面に付いた摺り疵の一種。もちろん研磨で簡単に、しかも綺麗に除去が可能である。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます