刀 志津

刀 志津

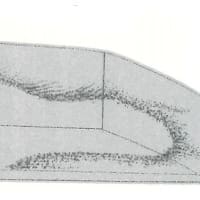

志津と極められた刀。南北朝時代の大太刀を磨り上げたもので、ゆったりとした湾れ刃に互の目を交えた刃文、密に詰みながらも覇気の感じられる地鉄に特徴が良く現れている。正廣と見比べ、正廣の求めていたものが何だったのか、時代背景を含めて考えてみると面白い。地鉄が詰むという表現が良く判る作である。江戸時代の刀工は、こうした古作を手本とし、さらに均質な地鉄造りを研究した。そう考えると、大坂刀工や肥前刀工が求めた世界観はとても分かり易い。そして成功している。もちろん古刀と新刀や新々刀を並べて比較すべきものでないのだが、改めて肥前刀工の凄さが理解できると思う。

さて、志津派は初代兼氏が大和国から美濃國志津に移住したところから始まる。そもそも時代背景は相州伝が隆盛していたことから兼氏もまた相州伝を加味した作風であった。即ち、大和伝の地鉄鍛えに相州伝の沸が強い焼刃と考えると分り易い。美濃に移住して、次第に大和風が控えめになる。大和風が強い作を大和志津と呼び、穏やかな作風に移り変わったものを志津と呼び分けている。この刀が、後者であることは、地鉄鍛えからも理解できよう。それでも、板目が大きく流れて柾がかり、帽子も掃き掛けているところに大和風も窺える。そして、この作風が、後の、例えば美濃の兼定などに見られるのである。

刀 志津

志津と極められた刀。南北朝時代の大太刀を磨り上げたもので、ゆったりとした湾れ刃に互の目を交えた刃文、密に詰みながらも覇気の感じられる地鉄に特徴が良く現れている。正廣と見比べ、正廣の求めていたものが何だったのか、時代背景を含めて考えてみると面白い。地鉄が詰むという表現が良く判る作である。江戸時代の刀工は、こうした古作を手本とし、さらに均質な地鉄造りを研究した。そう考えると、大坂刀工や肥前刀工が求めた世界観はとても分かり易い。そして成功している。もちろん古刀と新刀や新々刀を並べて比較すべきものでないのだが、改めて肥前刀工の凄さが理解できると思う。

さて、志津派は初代兼氏が大和国から美濃國志津に移住したところから始まる。そもそも時代背景は相州伝が隆盛していたことから兼氏もまた相州伝を加味した作風であった。即ち、大和伝の地鉄鍛えに相州伝の沸が強い焼刃と考えると分り易い。美濃に移住して、次第に大和風が控えめになる。大和風が強い作を大和志津と呼び、穏やかな作風に移り変わったものを志津と呼び分けている。この刀が、後者であることは、地鉄鍛えからも理解できよう。それでも、板目が大きく流れて柾がかり、帽子も掃き掛けているところに大和風も窺える。そして、この作風が、後の、例えば美濃の兼定などに見られるのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます