太刀 長舩守光

太刀 長舩守光

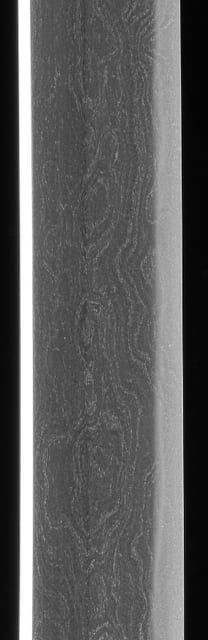

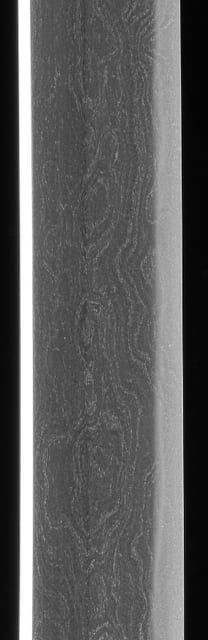

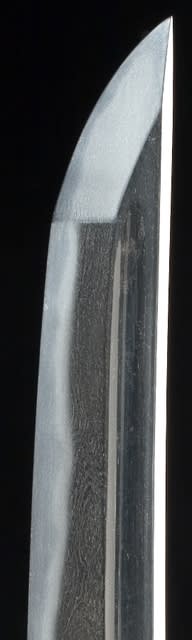

守光は南北朝後期の長舩鍛冶。この時代に隆盛した小反鍛冶の一人だ。本作は生ぶで、刃長二尺三寸強、反り五分九厘の姿格好から、以前に小反の名称の起こりをちょこっと説明したが、それに相当する出来。地鉄は地景を伴う板目が強く明瞭に現れ、総体にうねるような激しい様相。刃文は、研ぎべりも多少加わっているが、細直刃が浅く湾れている。刃境にほつれ掛かり、細かな金線や砂流しを形成している。このような備前刀もある。

太刀 長舩守光

守光は南北朝後期の長舩鍛冶。この時代に隆盛した小反鍛冶の一人だ。本作は生ぶで、刃長二尺三寸強、反り五分九厘の姿格好から、以前に小反の名称の起こりをちょこっと説明したが、それに相当する出来。地鉄は地景を伴う板目が強く明瞭に現れ、総体にうねるような激しい様相。刃文は、研ぎべりも多少加わっているが、細直刃が浅く湾れている。刃境にほつれ掛かり、細かな金線や砂流しを形成している。このような備前刀もある。

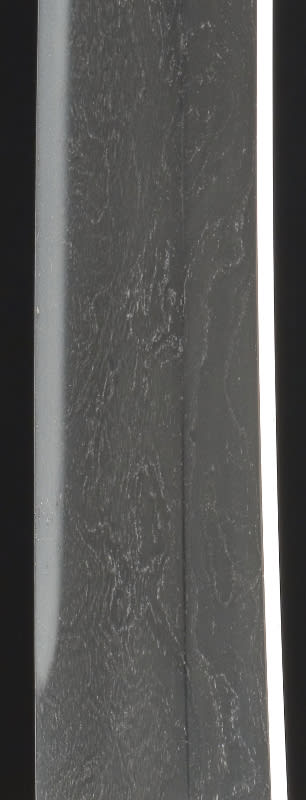

太刀 銘 則常

太刀 銘 則常