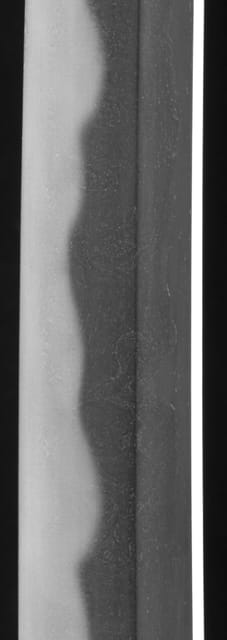

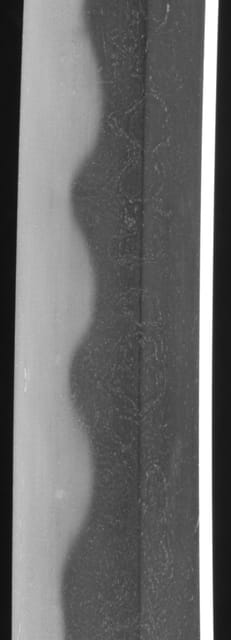

太刀 清綱

太刀 清綱

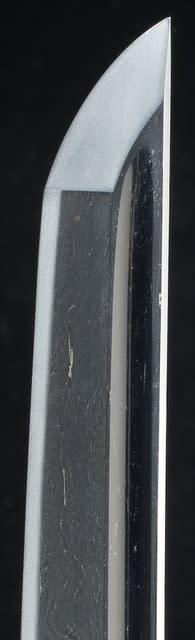

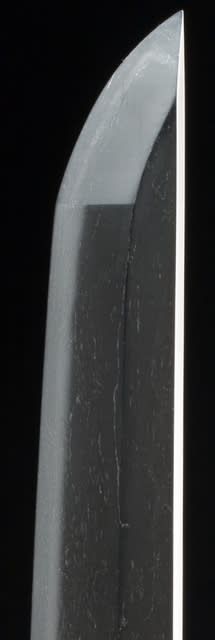

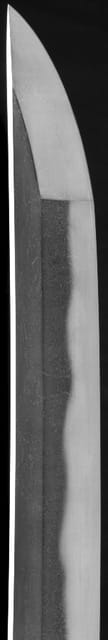

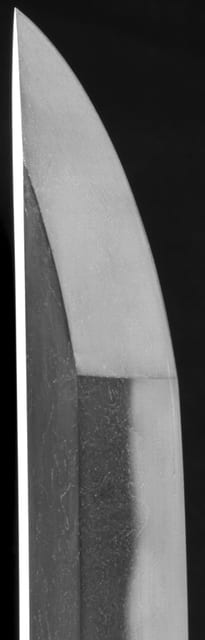

周防鍛冶の初祖といわれる鎌倉中期の清綱は、周防国玖珂に鍛冶場を設けていた。大和から移住した刀工と考えられており、細直刃出来の作に大和風が窺える。二王堂が火災になったおり、その鎖を清綱の太刀で斬ったことから二王清綱と言われるようになったとの伝説がある。その初代はなかなか手にする機会がない。この太刀は鎌倉後期の作。わずかに磨り上げられているが銘はかなり上部に残っている。地鉄はねっとりと詰んでその中に板目や柾調の肌が窺える。映りは淡く斑状に入って焼刃に迫り、いかにも古風。刃文は直刃で、刃中には肌目に伴って流れるようなほつれや金線が入る、総体には小模様な形の定まらない互の目となり、刃先にまで沸匂が広がっている。得難い名品である。□

太刀 清綱

周防鍛冶の初祖といわれる鎌倉中期の清綱は、周防国玖珂に鍛冶場を設けていた。大和から移住した刀工と考えられており、細直刃出来の作に大和風が窺える。二王堂が火災になったおり、その鎖を清綱の太刀で斬ったことから二王清綱と言われるようになったとの伝説がある。その初代はなかなか手にする機会がない。この太刀は鎌倉後期の作。わずかに磨り上げられているが銘はかなり上部に残っている。地鉄はねっとりと詰んでその中に板目や柾調の肌が窺える。映りは淡く斑状に入って焼刃に迫り、いかにも古風。刃文は直刃で、刃中には肌目に伴って流れるようなほつれや金線が入る、総体には小模様な形の定まらない互の目となり、刃先にまで沸匂が広がっている。得難い名品である。□