刀 長信

刀 長信

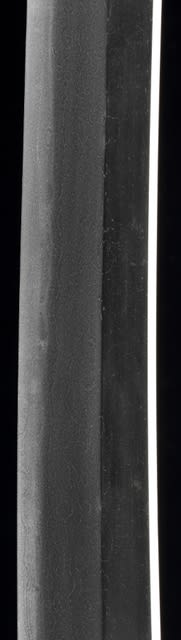

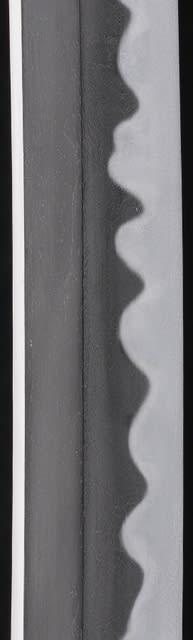

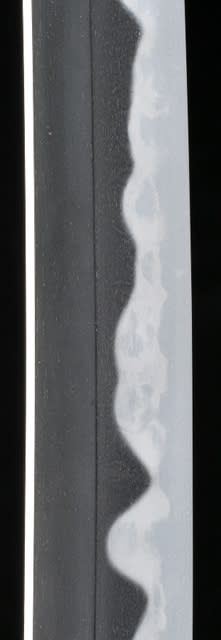

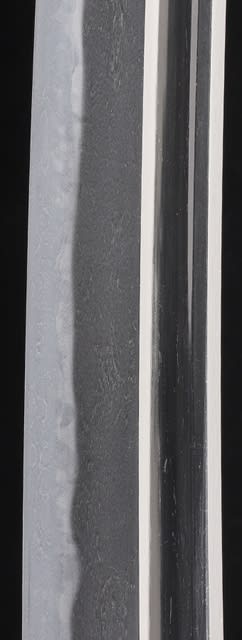

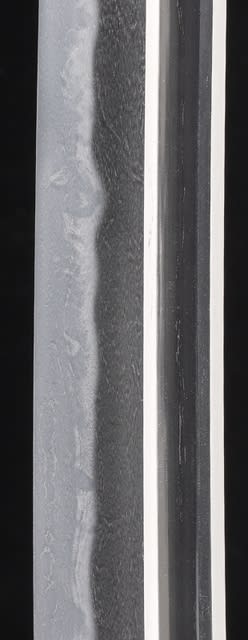

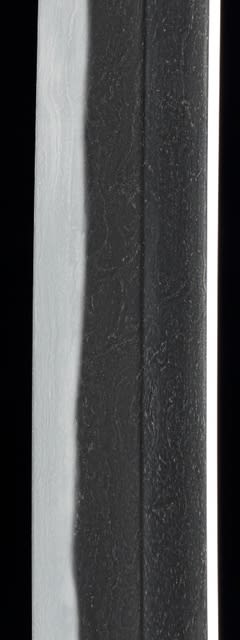

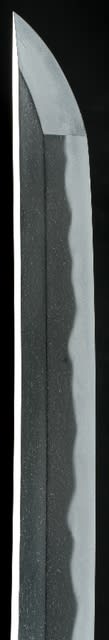

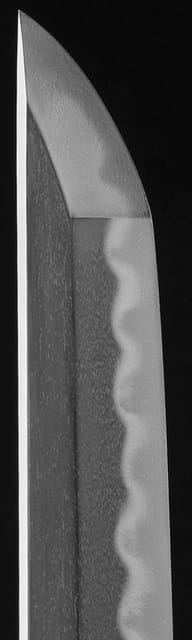

二尺二寸五分、樋を掻いて重量を軽減した扱い易い刀。造り込みの基礎は南北朝時代にあるが、地鉄は小板目肌が良く詰んでおり、微妙に質のことなく鉄を交えたものであろう、綺麗に肌目が浮かび上がって見える江戸後期のもの。刃文が互の目丁子で、備前伝。焼頭に高低抑揚があり、足はやや下方に射し込んでいる。匂口柔らかく、明るく冴えている。

刀 長信

二尺二寸五分、樋を掻いて重量を軽減した扱い易い刀。造り込みの基礎は南北朝時代にあるが、地鉄は小板目肌が良く詰んでおり、微妙に質のことなく鉄を交えたものであろう、綺麗に肌目が浮かび上がって見える江戸後期のもの。刃文が互の目丁子で、備前伝。焼頭に高低抑揚があり、足はやや下方に射し込んでいる。匂口柔らかく、明るく冴えている。