刀 肥前國佐賀住正廣

刀 肥前國佐賀住正廣

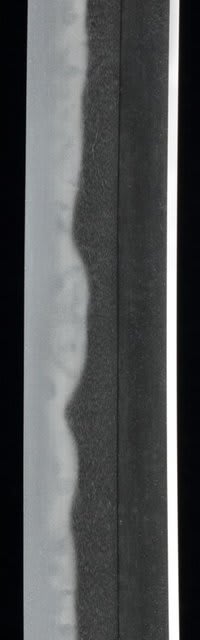

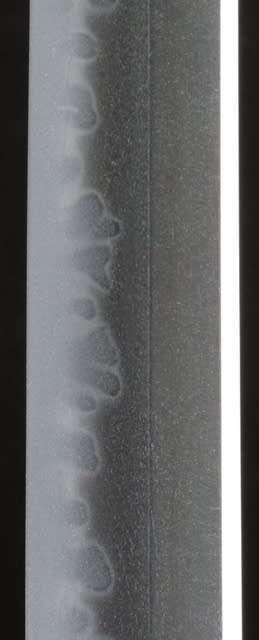

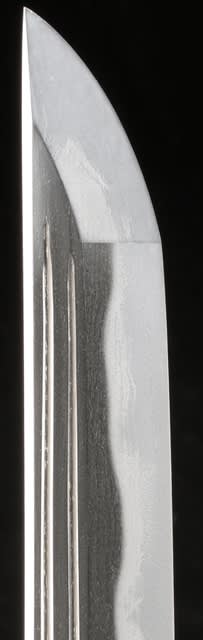

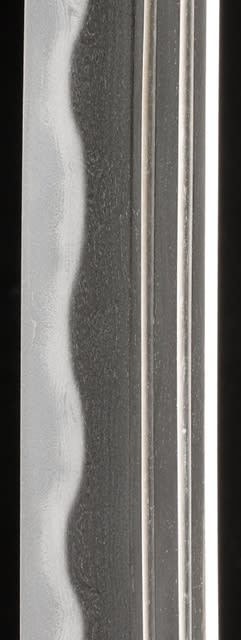

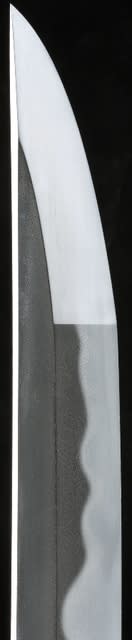

これも初代正廣の作。焼深いながらも焼頭が穏やかに連なる互の目の刃文に、霞が棚引くように刃中に沸の帯が広がっている。なんて美しいのだろうか。かなり沸の強い調子で、刃中のみならず地沸も激しい。互の目が所々地に突き入る部分もあり、相州古作を手本としたことは間違いがない。

刀 肥前國佐賀住正廣

これも初代正廣の作。焼深いながらも焼頭が穏やかに連なる互の目の刃文に、霞が棚引くように刃中に沸の帯が広がっている。なんて美しいのだろうか。かなり沸の強い調子で、刃中のみならず地沸も激しい。互の目が所々地に突き入る部分もあり、相州古作を手本としたことは間違いがない。