刀 飛騨守氏房

刀 飛騨守氏房

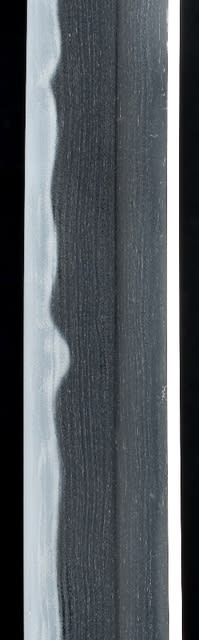

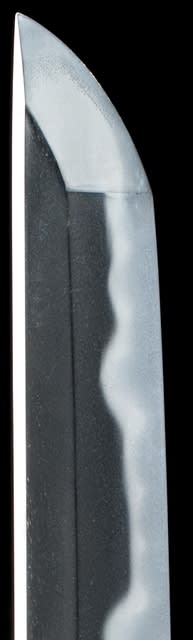

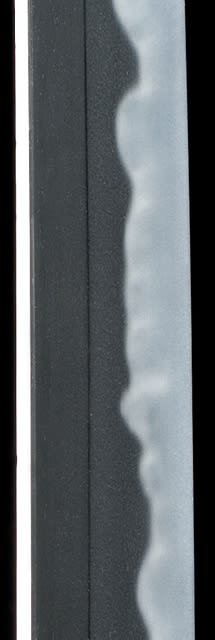

美濃出身で、尾張で活躍した江戸時代最初期慶長頃の刀工。一寸ほどの区送りで、現状で二尺三寸強。美濃風は強くなく、この時代に隆盛した相州伝を専らとしている。地鉄は板目肌に小板目肌が交じって地景によって肌目が強く現れている。新刀最初期らしい古刀に紛れるような出来。刃文は沸を強く意識した互の目湾れ。刃境には肌目に沿ったほつれが掛かり、淡い金線沸筋、足所に淡い沸の流れがあり、刃中には淡い砂流、互の目に伴って沸凝りからなる島刃も加わる。相州伝の綺麗な刃文の作である。

刀 飛騨守氏房

美濃出身で、尾張で活躍した江戸時代最初期慶長頃の刀工。一寸ほどの区送りで、現状で二尺三寸強。美濃風は強くなく、この時代に隆盛した相州伝を専らとしている。地鉄は板目肌に小板目肌が交じって地景によって肌目が強く現れている。新刀最初期らしい古刀に紛れるような出来。刃文は沸を強く意識した互の目湾れ。刃境には肌目に沿ったほつれが掛かり、淡い金線沸筋、足所に淡い沸の流れがあり、刃中には淡い砂流、互の目に伴って沸凝りからなる島刃も加わる。相州伝の綺麗な刃文の作である。