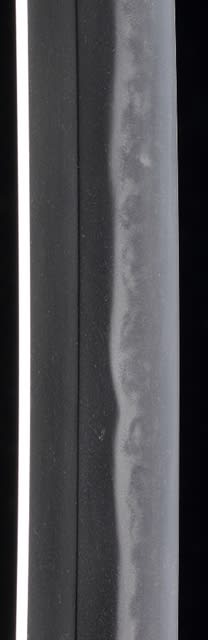

刀 七兵衛尉祐定

刀 七兵衛尉祐定寛文三年

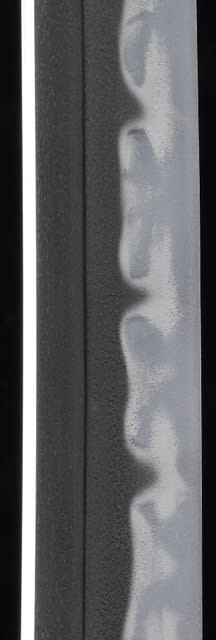

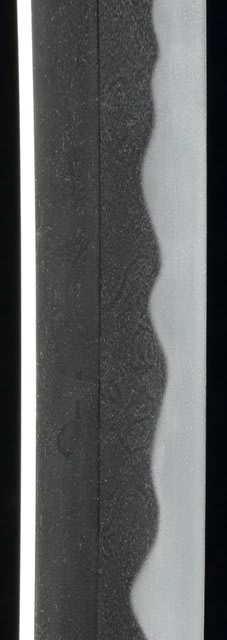

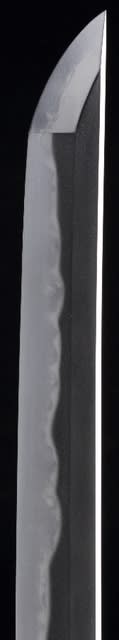

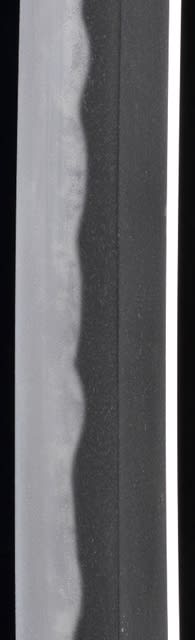

七兵衛尉祐定は、与三左衛門尉祐定の五代孫。戦国時代の祐定など長舩鍛冶は、天正十九年の水害で鍛冶場を失い、亡くなった刀工もあり、言わば長舩鍛冶の壊滅であった。だがわずかの刀工がその技術を守り、江戸時代前期から中期にかけて再興を果たした。七兵衛尉祐定はそのような中で水害から逃れた一人。水害時は十五歳、この刀は寛文三年、八十七歳の作。二尺一寸強。戦国時代の祐定の特徴でもある蟹の爪風の互の目乱の面影を感じさせる出来。腰開き互の目に小足が入り、沸が明るく冴えている。実用を意識しているのであろう、帽子は返りが長い。

刀 七兵衛尉祐定寛文三年

七兵衛尉祐定は、与三左衛門尉祐定の五代孫。戦国時代の祐定など長舩鍛冶は、天正十九年の水害で鍛冶場を失い、亡くなった刀工もあり、言わば長舩鍛冶の壊滅であった。だがわずかの刀工がその技術を守り、江戸時代前期から中期にかけて再興を果たした。七兵衛尉祐定はそのような中で水害から逃れた一人。水害時は十五歳、この刀は寛文三年、八十七歳の作。二尺一寸強。戦国時代の祐定の特徴でもある蟹の爪風の互の目乱の面影を感じさせる出来。腰開き互の目に小足が入り、沸が明るく冴えている。実用を意識しているのであろう、帽子は返りが長い。