刀 河内守國助

刀 河内守國助

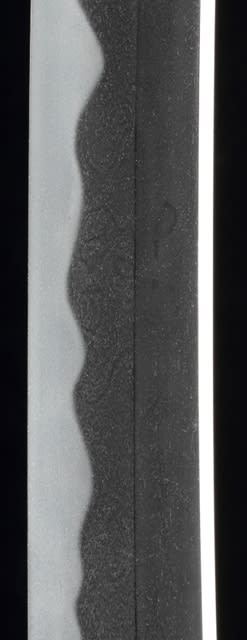

拳形の互の目を躍動感のある刃文構成に表現したのが二代目國助。大坂の刀工であることから小板目鍛えの地鉄を特徴とし、小沸に匂の複合した明るい焼刃を施して人気が高い。この刀は、元来の寸法が頗る長かったために磨り上げられたものであろう、現状で二尺三寸強。地鉄は小板目肌。刃文は典型的拳丁子。互の目が三つ四つと寄り合って一つの単位となり、これが高低変化しながら連続している。とても綺麗な刃文であり、人気のほども想像ができる。

刀 河内守國助

拳形の互の目を躍動感のある刃文構成に表現したのが二代目國助。大坂の刀工であることから小板目鍛えの地鉄を特徴とし、小沸に匂の複合した明るい焼刃を施して人気が高い。この刀は、元来の寸法が頗る長かったために磨り上げられたものであろう、現状で二尺三寸強。地鉄は小板目肌。刃文は典型的拳丁子。互の目が三つ四つと寄り合って一つの単位となり、これが高低変化しながら連続している。とても綺麗な刃文であり、人気のほども想像ができる。