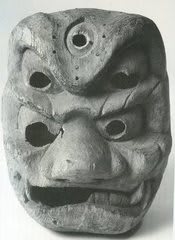

人面鎮墓獣・・・阿斯塔那(アスターナ)224号出土

inoues.net/china/silkload4_3.html

出典Inoue御夫妻の「シルクロードの旅」

七海ブログ2010・12・06、晋書司馬氏の本姓に拝借。再携。

犬戎国4

犬戎国の省名は、陝西省ではなく、甘粛省でした。1月27日訂正しました。

いつも、この連中は、際、境、界に居るのでしょう。この界は、宇佐と豊後高田、帯方郡の境(疆)に居るのでしょう。また、あの世とこの世の境に居るのかもしれません。

甘粛省平涼市は、道教の発祥地でした。また、宝鶏市の魚釣台は、前1030年ころ、周の武王の参謀「太公望」呂尚が、魚釣りをしていたところです。有名な三国志の五丈原の決戦地も宝鶏市の東に出ています。

それから、重要な事を書き忘れました。会稽の東南はよいとしても、西北に犬戎国(西戎)があるのは、可笑しいと思われた方があるでしょう。これは、鏡に映した方位でした。一言で、二つ言う頭のよい連中でした。

魏略の槃瓠誕生譚

高辛氏に年をとった皇后があり耳の病にかかった。耳をつつくとなにか飛び出した。よく見ると、ちょうど、蚕のマユほどの大きさだった。これを瓢箪の中に入れ、槃(船形の皿)に容れ、覆って置いたところ、やがて五色の毛を持った犬に変わって。犬の名を槃瓠とした。

道教では、人体は二室構造で、丹薬を作る際の蒸留器に対応する。

二つの瓢箪が、互いに口を合わせてつながった崑崙山に似ている。

これは、あたかも、九洲北部や南韓で出土する甕棺墓ではないか。

甕棺(かめかん)は、人体を容れる墓ですが、天津甕星(あまつみかほし)は、シリウスでしょう。香々背男(かかせお)ともいう。この星は、武葉槌に討たれました。冥界の神事をする三輪の大物主で、大国主とも言う。亀岡市の出雲神社の祭神になっています。狢(むじな)がいます。貊族です。

広異記

高辛氏の時代、ある家の妻が一匹の犬を生んだ。夫は仰天し、道端に捨てた。犬は7日過ぎても死ななかった。動物たちが乳を飲ませて大きくなった。夫は、家に連れて帰った。はじめ道端に捨てた時、槃に載せ、その上に木この葉を掛けておいた。夫は、吉兆と思い、犬を皇帝に献上した。

犬は、王女と結婚して七つの肉の塊を生んだ。これを切り裂くと、中から七人の男子が生まれた。

雷を塩漬けにして食う話

以前のブログにも書きました。このシルクロード説話は、雷紳の洪水で、二人の兄妹が瓢箪の中に入っていて助かった。

これが、人類の始まりという。そして、三苗国とつながるとは、ついぞ知りませんでした。

追加記事もありました。洪水の時、犬は泳いで、尾に米のもみ殻を付けてきたので、米栽培が出来るようになりました。

さらに、共工(窮奇)ともつながる。共工は不周山にぶつかって、地軸の傾き23.4度を発見した神です。

息子の句竜は、中国各地で祀られています。袁珂「中国の神話伝説」

窮奇、饕餮、檮杌の三苗国

山海経を解説する袁珂さんによると、三苗国は、三毛国、苗民国ともいう。

1少皇氏の末裔の窮奇(きゅうき)

2縉雲氏の末裔の饕餮(とうてつ)

3帝鴻氏の末裔の檮杌(とうごつ)

窮奇は、狗奴國王・卑弥弓呼素です。縉雲(しんうん)市は湖南省に在ります。杌(こつ)地名は、忘れましたが、肥前富士町か三瀬町のどちらかにも在ります。

これらの国は、帝堯唐陶氏が帝舜に国を譲るのに反対して三苗の君を殺したので、南海に逃げ延びて、一国を形成したと記録されている。

三苗は、普通の人と変わらないが、手足の下に、飛ぶのに役立たない小さな羽が生えている。

上記を受けて、帝舜は、三苗を三危に追放した。三苗は、後述参照のこと。

三苗は三毛という。

もう、読者には、お分かりでしょう。景行天皇がばらしています。

景行紀

豊前の御木川(みけかわ)の土蜘蛛。筑後の神木の御木国(みけのくに)です。そして、豊前の山国川を挟んでの上毛郡、下毛郡でした。

なおかつ、那須岳を代表地点とする文身国は、毛人国ともいう。そして、真北の5千里に、大漢国[代表地点]がありました。陸奥六國でしょう。

ところで、帝舜は有虞氏というが、土徳の神で、三国志の魏の明帝は、魏の先祖という。魏は、曹魏といわれ、曹氏は、昭武九姓のひとつで、先祖は月氏でした。ゆえに、220年大月氏が朝貢、また、焉奢国の王子も魏へきています。始皇帝の焚書事件後、古代の祭りも復活したのは、大月氏がもたらしたのでしょう。

また、夫余国の大臣は、阿蘭沸というから、コーカサスのアルメニアの人です。

ここに、神武紀の金鵄鳥伝説がありました。

そして、女国は、小笠原にあり、チベットにあり、ペルシャ湾のザクロス山地までつながりそうです。理由は、海石榴市(つばいち)、海石榴(大分県)。海は海外の義だから、石榴(ざくろ)です。

(人肉のような)石榴を食ったミロ(ゴヤに訂正)の絵。あるいはタコの姿が浮かんできます。渤海湾の蜃気楼のタコの状もしかりです。

連邦は、みな、地下の水でつながります。窮奇さんのすごいこと、開いた口が塞がりません。塞族?

瓢箪からこま。このこまは、どうも盤瓠の米らしいのです。・・・ 後代の「うちでの木槌」、日本昔話しの花咲爺さん。

そんなものを、七海は要りません。しかし、母親の遺産に金の木槌がありました。・・・とらぬ狸の皮算用をしなさんな。

参考

(ウィキぺディア) 饕餮(とうてつ)とは、中国神話の怪物。体は牛か羊で、曲がった角、虎の牙、人の爪、人の顔などを持つ。饕餮の「饕」は財産を貪る、「餮」は、食物を貪るの意である。何でも食べる猛獣、というイメージから転じて、魔を喰う、という考えが生まれ、後代には魔除けの意味を持つようになった。一説によると、蚩尤の頭だとされる。

殷代から周代にかけて青銅器や玉器の修飾に部分的に用いられる(饕餮文:とうてっもん)。この頃の王は神の意思を人間に伝える者として君臨していた。その地位を広く知らしめ、神を畏敬させることで民を従わせる為に、祭事の道具であるこのような器具に饕餮文を入れたものとされる。

良渚文化の玉には、饕餮文のすぐ下に王の顔が彫られたものも出土している。そのため、饕餮の起源は良渚文化の栄えた長江流域で崇拝された神だったといわれている。ただし、これらの装飾が当初から饕餮と呼ばれる存在の描写であったという証拠は何もなく、後世に饕餮文と呼ばれているだけである。そのため、中国考古学の専門家である林巳奈夫はこれを「獣面紋」と呼んでいる。

渾沌(こんとん)、窮奇(きゅうき)、檮杌(とうこつ)とともに「四凶」ともされる。『神異経』をひけば、「饕餮、獣名、身如牛、人面、目在腋下、食人」という。