今日の新聞に、ジュリーの50周年ライブの秋の告知が載っていました。

岸和田は私がブログをやるきっかけになった朝ドラの最高傑作「カーネーション」の舞台(大阪)。三田市(さんだし)は兵庫県、六甲山を越えた内陸部でジュリーでは初の会場のはずです。波切ホールはパスして、三田を申し込んでいるのですが まさかの抽選になっているので、外れませんように~( ̄人 ̄)

そして新聞には、昨日の「平福」や、「西はりま天文台」のある山に囲まれた佐用町は、人の流出が県内一位という有り難く無い結果が書いてあった。兵庫県自体が人の流出が全国でも高いそうで、海に山に大都市に田舎と全部がある兵庫県は、まさに日本の縮図であると新聞は伝えていた。

昨日の続き、

中国自動車道を車で走り、津山を目指す。昼過ぎに姫路を出て、平福と天文台に寄り 津山に到着は4時を過ぎていた。津山市は岡山県の北部で、北は鳥取県と接している。ジュリーがコンサートをやる岡山市は県の南部になる。

元は津山の中心だったに違いないが、今はシャッター通りの商店街を抜けて、まず依知川さんのライブ会場を確認した。

ライブハウスというよりも、普通の喫茶店みたいにしか見えない。覗き込んでみたら、子供たちが数人いて お客さん? これは後ほど、謎が解けました。二階がライブ会場のようで、窓には目隠しが。外にいると、依知川さんのBARAKAの演奏らしい音が漏れ聞こえていて、ライブの期待感が高まります。

開始は7時からなので、その前にライブ会場からすぐの津山城址へ。こういう機会でもなければ津山に来ることはなかっただろうな。車窓から見えて気になっていたのが、この教会のような、時計塔の有る立派な建築。森本慶三記念館(旧津山基督教図書館)

教会ではなく図書館だった。上部の羊や王冠のレリーフは聖書をモチーフにしている、全体の風格のある美しいデザインに見とれる。

調べてみたら→木造(一部鉄骨)2階建。時計台となっている尖塔、正面ファサードを飾るレリーフ、イオニア式の飾り柱等、宗教建築らしい風格と様式美を備えた建物です。

残念ですが、夕方の5時では中には入れなかった。内村鑑三の弟子が建てたそうな。こういう石やセメントの重厚な建築は、私の親世代の生まれた年に建ったものが多い。大正15年は、亡父の生まれた年とほぼ同じ。明治の廃城令で無くなった城が、戦後に復元されたのは私が産まれた昭和30年代以降が多いのだ。

森本慶三記念館(旧津山基督教図書館)の横の坂道を登っていけば、津山城址。

津山城(鶴山(かくざん)公園)津山城は、本能寺の変で討死した森蘭丸の弟森忠政が、鶴山(つるやま)に築いた平山城。明治の廃城令で、建造物は取り壊されましたが、地上から45mに及ぶ立派な石垣が当時の面影を残しています。

森蘭丸に弟がいたのか!と初耳です。前に行った柏原は、織田信長の弟の領地でしたが、本能寺の変で信長は亡くなったとはいえ、どっこい織田家は徳川方について 幕末まで生き延びたんだなと知り、とても感慨深かった。

下は平成になって復元された備中櫓で、その前には城跡が拡がっている。元は姫路城よりも多くの櫓があったという津山城の城跡には、昔あった城を物語る礎石が規則的に並んでいるばかりだ。夕暮れ時の城跡で、かつてあった城の幻を追い求めても何も見えてきはしなかった。

ただ、そこに流れた長い年月と歴史を感じるのみ・・・

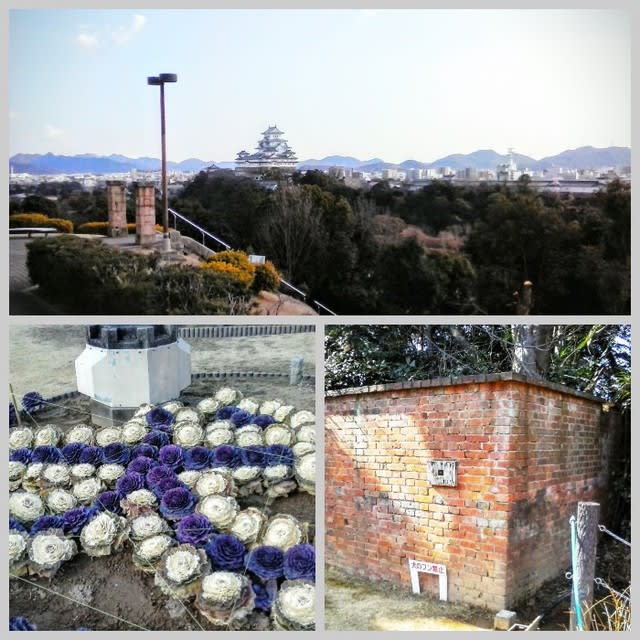

津山の町を、城跡の坂道の上から見下ろす。

折れる白壁の続く石段の向こうに、時計塔を望む。

もう夕方の6時過ぎ、ライブの時間も近づいてきた。残念だけど、津山の有名人ビーズの稲葉さんの実家の化粧品店には行けなかった。でも、ちょうどTVでやってました。タイムリーやわ!

稲葉さん自身は、神戸市の我が家のお隣の芦屋市の六麓荘という、阪神間の中でも特に超高級住宅街に住んでいると聞いたのですが、正確には会社の持ち物らしい。とにかく大金持ちってことね。稲葉さんのお母さんは息子の家にはいかず、今も田舎で化粧品店をやって、息子に頼らずにえらいなぁ いや、息子が稲葉さんだからこそ、今も津山でお店ができるという事なのかも・・

また明日~

というわけで、桜よりも芦屋の宗教建造物です。

というわけで、桜よりも芦屋の宗教建造物です。

でも次に来る機会はないかもしれないと、3人で頑張りました。意外にそれほど疲れもせずに登れたけれど、もっと歳をとったら、もう登るのは無理でしょう。

でも次に来る機会はないかもしれないと、3人で頑張りました。意外にそれほど疲れもせずに登れたけれど、もっと歳をとったら、もう登るのは無理でしょう。

願いが小さい?

願いが小さい?

そんな思いでのある書写山には、半世紀は行っていない。この歳になると、神社仏閣に興味がでるのよ、やっぱり。お参りして手を合わせたい。

そんな思いでのある書写山には、半世紀は行っていない。この歳になると、神社仏閣に興味がでるのよ、やっぱり。お参りして手を合わせたい。