クラシック音楽を生活の糧としている私が出会った演奏会、CDやDVDなど印象に残ったことを紹介をしていきます。

クラシック音楽のある生活

ヘンデル:歌劇「ジュリオ・チェーザレ」

ジュリオ・チェーザレ: サラ・コノリー

セスト: アンゲリカ・キルヒシュラーガー

クレオパトラ: ダニエル・ドゥ・ニース

コルネーリア: パトリシア・バードン

トロメーオ: クリストフ・デュモー、他

演出: ディビット・マクヴィカー

指揮: ウィリアム・クリスティ

エイジ・オブ・エンライトゥンメント管弦楽団

グラインドボーン合唱団

(2005年8月14日、17日、グラインドボーン歌劇場での公演映像)

新型コロナ・ウイルスによる外出自粛要請により、演奏会・音楽公演は軒並み中止に追い込まれ、本来なら4月12日(日)に行くはずだった新国立劇場での「ジュリオ・チェーザレ」(ジュリアス・シーザー)も、ずいぶん楽しみにしていたのが中止となった。それで、その予習と思って買っていたのがこのDVDだ。指揮者、歌手陣、演出家と三拍子そろった素晴らしい公演の記録で、ヘンデル・オペラの魅力を堪能できる。

新型コロナ・ウイルスによる外出自粛要請により、演奏会・音楽公演は軒並み中止に追い込まれ、本来なら4月12日(日)に行くはずだった新国立劇場での「ジュリオ・チェーザレ」(ジュリアス・シーザー)も、ずいぶん楽しみにしていたのが中止となった。それで、その予習と思って買っていたのがこのDVDだ。指揮者、歌手陣、演出家と三拍子そろった素晴らしい公演の記録で、ヘンデル・オペラの魅力を堪能できる。

「ジュリオ・チェーザレ」は15年ほど前に、鈴木雅明さんの指揮で、北とぴあホールでの二期会公演を見ている。特段の予習もなく見たが、素晴らしい演奏だったことだけは鮮明に覚えている(中身はほとんど覚えていないのだが)。このDVDは、その時の感動を新たにするとともに、ミア・パーションのクレオパトラが代役になっていた残念さはあったが、今回の公演を見たかったとの思いを強くしてしまう。

まず素晴らしいのが、クリスティの指揮だ。このバロック音楽の大家は、かなりの高齢なはずなのに画像で見る限り元気いっぱい、学者的な堅苦しさもなく、演奏も非常に若々しくメリハリの利いた変化に富んだもので、4時間近いオペラを全く飽きることなく聴かせる。

そしてクレオパトラを歌うドゥ・ニースをはじめとする歌手陣。明るく弾けて、こなれた踊りを交えたドゥ・ニースの歌と演技は、この公演の最大の魅力だろう。バードンのコルネーリアも情感がこもっていて印象に残る。コノリーのチェーザレは堂々とした男役で、いくつもの名アリアもコロラトゥーラも万全にこなす。深みを感じさせたのはキルヒシュラーガーのセストで、アリアは多くはないが、忘れがたい名唱。トロメーオのデュモーも、性格的なカウンターテナーで、屈折した不思議な妖艶さを醸し出している。

そして何と言っても素晴らしいのが、全体を第1級のエンタテインメントに仕立て上げた、天才マクヴィカーの演出だ。マクヴィカーは、クレオパトラのパートが軽快な音楽で書かれていることに着目して、そのパートをまるで現代のミュージカルのように変身させた。考えてみれば、ヘンデルのオペラは、当時のミュージカルのような娯楽性を持っていたのだから、その娯楽性を現代に蘇らせた演出意図は見事というほかない。

ヘンデル・オペラのDVDとして、これだけ条件が揃ったものは滅多にないだろう。それだけに、新国立の舞台で、また違った「ジュリオ・チェーザレ」を見たかった。まあ、近い将来、見る機会があるだろうから、それまでの楽しみとしよう。

R.シュトラウス 「ばらの騎士」

元帥夫人: アドリアンヌ・ピエチェンカ

オックス男爵: フランツ・ハヴラータ

オクタヴィアン: アンゲリカ・キルヒシュラーガー

ファニナル: フランツ・グルントヘーバー

ゾフィー: ミア・パーション

演出: ロバート・カーセン

指揮: セミヨン・ビシュコフ

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ウィーン国立歌劇場合唱団

(2004年8月ザルツブルグ祝祭劇場におけるライヴ収録)

今年は「ばらの騎士」の初演100周年になるのだそうで、今月号のGramophone誌はこの20世紀に書かれたオペラ中最高の人気を誇る作品の特集を組んでいる。そこでベスト盤に選ばれているのは案の定、1956年録音のカラヤン盤だが、このDVDは初心者向けベスト盤に選ばれている。とくかくとてつもなくレベルの高い演奏で、演奏だけなら(これがミソ)誰にでも文句なしに薦められる。

今年は「ばらの騎士」の初演100周年になるのだそうで、今月号のGramophone誌はこの20世紀に書かれたオペラ中最高の人気を誇る作品の特集を組んでいる。そこでベスト盤に選ばれているのは案の定、1956年録音のカラヤン盤だが、このDVDは初心者向けベスト盤に選ばれている。とくかくとてつもなくレベルの高い演奏で、演奏だけなら(これがミソ)誰にでも文句なしに薦められる。

世の中に「ウィーン・フィルでなければならないオペラ」というものがあるとしたら、「バラの騎士」はその筆頭に上がるだろう。この砂糖菓子のようなオペラは、ビロードのようなウィーン・フィルの音色にぴったりだ(ただ初演は保守的なウィーンではなく、ドレスデンだった)。

この演奏の主役は、だからウィーン・フィルだ。ウィーン・フィルのどのメンバーにとってみても、このオペラはほとんど暗譜で弾けるに違いない。どのパートをとってみても、自発性に富んでいて、音楽が内側から飛び跳ねるように聴こえてくる。どの瞬間においても、その音色と音楽性に心が満たされる。とにかく極上の素晴らしいオーケストラ演奏だ。

ただこれが本当に初心者に薦められるのかと思うのが、カーセンの異色の演出だ。時代を20世紀初頭に移して、第3幕などは売春宿、裸の男女がぞろぞろ出てくる。天下のザルツブルグ音楽祭での上演だから、当然に最後のカーテンコールでは演出陣に対してブラボーとブーが激しく飛び交っている様がそのまま収められている。

この演出はしかし、興味本位のものではないことは、演奏スタイルと密接に関連していることからも分かる。ビシュコフの指揮は肉料理のようにエネルギッシュで生命感に満ちていて、「砂糖菓子のような甘い『ばらの騎士』」というカラヤンの呪縛を解き放つのに十分なものだ。それでいてワルツの陶酔感には事欠かない。こういうばらの騎士も可能なんだということを示した点で、ビシュコフの解釈は特筆すべきものだ。

そしてこの演出が光を当てるのが、シュトラウスの音楽そのものに対してだ。私はこの演奏で、このオペラと「サロメ」が同じ作曲家によって同じ時期に書かれたことが初めて理解できた。「サロメ」も「ばらの騎士」も、同じように純愛で、同じように猥雑なのだ。

第3幕でオクタヴィアンとゾフィーがキスをする場面など、何か本物のレズビアン劇を観ているようなリアルさがある。オクタヴィアンを歌うキルヒシュラーガーはザルツブルグ出身で、そのためかカーテンコールではトリを務めている。「ばらの騎士」とは確かにオクタヴィアンのことだが、誰もが元帥夫人が主役だと思っているから、これは意外な感がある。

ひょっとして演出家はこのオペラの主役が、タイトル通り本当にズボン役の倒錯したオクタヴィアンだと考えているのだろうか。元帥夫人とサロメは非常に遠いが、オクタヴィアンとサロメはかなり近いのだ。

それにしても、ビシュコフとウィーン・フィルが作り出す音楽は濃厚で、大変な充実感だ。それにビシュコフのワルツの洒落た歌い回しは、かなりの聴きものだ(ビシュコフは、なぜニューイヤーコンサートを振らないのだろう)。

上に書いた点さえ留意すれば、まさに現代を代表する「ばらの騎士」だと思う。

ワーグナー 楽劇「ワルキューレ」全曲(バレンボイム:指揮、バイロイト祝祭管弦楽団 他)

1992年夏の、評判を呼んだ東ドイツ出身のハリー・クプファー演出、ダニエル・バレンボイム指揮によるバイロイト祝祭劇場での演奏。拍手などはなく、ゲネプロの記録という印象を持つ。

1992年夏の、評判を呼んだ東ドイツ出身のハリー・クプファー演出、ダニエル・バレンボイム指揮によるバイロイト祝祭劇場での演奏。拍手などはなく、ゲネプロの記録という印象を持つ。ビゼー:「カルメン」(ネゼ=セガン:指揮、メトロポリタン歌劇場管弦楽団・合唱団、ガランチャ(s)他)

史上最高のカルメンとの呼び声もかかる、エリーナ・ガランチャをフィーチャーしたニューヨーク・メトロポリタン歌劇場における2010年1月の公演の記録。確かに、声の魅力だけならこの人以上のカルメンはいないかも知れないと思わせる。

史上最高のカルメンとの呼び声もかかる、エリーナ・ガランチャをフィーチャーしたニューヨーク・メトロポリタン歌劇場における2010年1月の公演の記録。確かに、声の魅力だけならこの人以上のカルメンはいないかも知れないと思わせる。カルメンがオペラの中のオペラであることは、昔も今も変わらない。このオペラの中のナンバーは、まるで伝承曲のように音符があるべきところに自然に収まっていて、誰かが作曲したようには聴こえない。「ハバネラ」にしても、「ジプシーの踊り」にしても、「闘牛士の歌」にしても。

全体的に水準は高く、いい演奏だ。お金がかかっていそうな舞台に、いいオケ、いい歌手。満足感ではやはりトップクラスだろう。

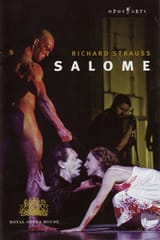

R.シュトラウス:楽劇「サロメ」(ジョルダン:指揮、ミヒャエル(S)、ヴォッレ(Br)他)

観るものにほとんど圧倒的ともいうべき感動をもたらす2008年3月、ロンドン、コヴェント・ガーデンでの上演のライブ映像。

観るものにほとんど圧倒的ともいうべき感動をもたらす2008年3月、ロンドン、コヴェント・ガーデンでの上演のライブ映像。新解釈=新演出で、古典を現代に蘇らすオペラ上演は多い(古くはヴィーラント・ワーグナーが「タンホイザー」でヴェーヌスとエリーザベトを同一のソプラノ歌手に歌わせたなど)。しかし、こんなに成功した例を私は知らない。ここにあるのは新しい視点がもたらす知的な驚きなどではなく、本物の魂の感動だからだ。最終場面で、血にまみれて恍惚とした表情のサロメが舞台の中央に立ち、それとともに音楽が絶頂に達する瞬間、私はこの公演が成し遂げた芸術的な高みに思わず「ウワーッ!!」と唸ってしまった。

新しさの中心は、有名な「サロメの踊り」だ。ここでサロメはストリップティーズをしない(しないどころか、より綺麗な服を着たりする)。フィリップ・ジョルダンの指揮もその解釈に合わせるかのように、激しいリズムを強調することなく、まるで悲しいワルツのようだ。

驚くべきことは、この新解釈がオスカー・ワイルドの原作がそもそも含意していたのではないかと思われることだ(われわれが今まで気づかなかっただけかも知れないのだ)。演出のディヴィッド・マクヴィカーは、この解釈を台詞の一つの変更もなしに、演出と演技のみで表現しているが、このことにより、サロメが踊りの代償にヨカナーンの首までを要求し、それをヘロデ王が断れないという原作の(表面的な)不自然さが、完全に解消されることになる。

そして後半は、サロメという16歳の少女のヨカナーンに寄せる執念深く異常な、しかし無垢と言えるほどにひたむきな愛情が、聖書の世界の叙事劇というよりは、現代的なヒューマン・ドラマ、それも悲しく哀れなヒューマン・ドラマとして描かれる(斬首人が全裸になるまでのことはないと思うけど)。そしてすでにそのような生々しい人間感情を完璧に表現しているシュトラウスの音楽の素晴らしさ!

優れた演出は音楽に奉仕するから、この解釈は歌手も指揮もオーケストラも大いに鼓舞したに違いない。サロメを歌うナディア・ミヒャエルは、声が力強く、映像により手に取るように表情の変化が分かるが、迫真の演技でこの異常な愛の物語を表現する。この新演出がここまで成功した要因は、一にも二にも主役サロメにこの希有のソプラノ(またはメゾソプラノ、高域がやや苦しい)を得たことにある。

私はコヴェント・ガーデンのオケは何度も聴いて失望もしたが、ここでの演奏はこのオケの中では最高の表現力を示したものと思う。

オペラという芸術分野で、古典に匹敵する新作の登場がほとんど望めない以上、好ましいこととは思わないが、演出のウエイトは高くならざるを得ない。この公演以降、全てのサロメの上演は、ここでの解釈の呪縛から逃れられないだろう。添付されている日本語の聖書に関する解説は、この新演出の説得力をますます強めるものだ。

ほとんど歴史が作られた瞬間に立ち会ったほどの感銘を与えてくれるDVDだ。