クラシック音楽を生活の糧としている私が出会った演奏会、CDやDVDなど印象に残ったことを紹介をしていきます。

クラシック音楽のある生活

ロッシーニ: 歌劇「ウィリアム・テル」

ギョーム・テル(ウイリアム・テル): ゲジム・ミシュケタ

アルノルド・メルクタール: ルネ・バルベラ

マティルド: オルガ・ペレチャッコ

ジェスレル: 妻屋秀和、他

指揮: 大野和士

演出: ヤニス・コッコス

新国立劇場合唱団

東京フィルハーモニー管弦楽団

(2024.11.30 新国立劇場)

序曲の冒頭のチェロのソロで、哀愁がたっぷりと込められているのを聴いて驚いた。この曲がこういうふうに演奏されるのを聴いたことがなかったからだ。それは劇が進行して、有名なリンゴのシーンに至った時に、そこでの哀愁と符合していることを知って合点がいった。

序曲の冒頭のチェロのソロで、哀愁がたっぷりと込められているのを聴いて驚いた。この曲がこういうふうに演奏されるのを聴いたことがなかったからだ。それは劇が進行して、有名なリンゴのシーンに至った時に、そこでの哀愁と符合していることを知って合点がいった。

全体にこのような大野和士のストーリーに沿った指揮による音楽作りが説得力を持ち、演出は舞台の狭い空間を曲線・直線を駆使にて視覚効果に工夫を凝らし、歌手は3人の主役級を中心にそれぞれが特徴を生かした歌唱を披露して、長時間の公演全体が時間が経つのを忘れて十分に楽しめた。まずは非常に意欲的な作品の上演として、画期的な成果だったのではないかと思う。

歌劇「ウィリアム・テル」は、パリのオペラ座で初演された「グランド・オペラ」だ。グランド・オペラというのは、テーマは史劇・英雄劇であり、4~5幕と非常に長く、バレエが含まれる、といった特徴がある。19世紀中葉に隆盛を極めたものだが、現在なお上演される演目というのは限られる。代表的な作曲家は、マイアベーア、オベールなどであり、ヴェルディやワーグナーもこのジャンルのために作曲し挑戦している。

ストーリーは良く知られているウィリアム・テル伝説そのものだ。原作はフリードリッヒ・シラーの戯曲「ヴィルヘルム・テル」だ。

14世紀初頭のスイス。ハプスブルク家の圧政者ジェスレルに反対する村の長老が逮捕され殺されると、その子アルノルドは仇を誓う。だが彼はハプスブルク家の皇女マティルドと恋仲だ。ジェスレルはテルに子の頭にリンゴを載せ弓で打つよう命じる。それを成し遂げたテルをジェスレルは逮捕してしまうが、マティルドが仲介してテルの子だけは救う。テルはジェスレルを弓で殺し、民衆は自由の到来を喜ぶ。

ロッシーニは37歳の時のこのオペラを書いて、オペラ作曲家としては筆を絶った。当然に、なぜ、と思うが、この音楽史上のなぞに答えるほどの知識は持ち合わせないが、私の感覚ではロッシーニは本質的に器楽の作曲家であり(わずか12歳の時に作曲された「弦楽のためのソナタ」は、楽器法・対位法において既に完成されいる)、ベルカント・オペラではその器楽的な楽想を声楽に当てはめて大成功を収めたものの、やがて感情表現に重きを置いたロマン的な唱法が主流になるにつれ、革命と動乱の時代でベルカント唱法に限界を感じたのだろうかという気がする。なんせ溢れるばかりの富と名声を手にして、関心が美食と資産管理に移ったというのは、あまりに下世話な発想だろうか。

ともあれ、この「ウィリアム・テル」は、音楽的にも傑作と言われる。

大野和士の指揮は、物語の展開を良くなぞって時の経つの忘れるほどの充実感があった。バレエは第1幕と第3幕にあるが、ダンサーを使っての本格的なもので、リズム感あふれる指揮が聴きごたえのあるものだった。このあたりは大野和士の真骨頂だろう。

演出は、狭い空間で垂直方向、奥行方向に感じさせる工夫がなされたものだった。欲を言えば、序曲の間にスイスの森を感じさせたのはよかったものの、フィナーレではスイスの澄み渡った広い青空を感じさせる工夫も欲しかった。

冨平恭平が指揮する合唱は、物語と一体になった優れたもので、盛り上がりもあり満足できるものだった。ただこのオペラでは、バイロイト仕込みの三澤洋史の指揮のように、圧倒的な音圧で迫ってくるような合唱を期待した向きもあっただろう。

歌手では、まずアルノルドを歌ったバルベラが甘い声でうっとりと聴かせた。この人は、トスカのカヴァラドッシなどを歌させたら素晴らしいと思った。主役を歌ったミシュタケも、リンゴの場面はしっとりとした表現で良かった。マティルドを歌ったペレチャッコは、ベルカントを得意とする人だろうか、最初は線が細いと感じたが、ここという所ではよく伸びて響き渡る声を披露して万雷の拍手を浴びていた。

オケは柔らかい響きが指揮者によく応えていたと思うが、なんせ「影のない女」で東響の全編カミソリのような緊迫感溢れる演奏を聴いた後だっただけに、その柔らかさが美点と感じるところまではいかなかった。

当日は広い会場を観客がびっしりと埋め尽くした。見渡しても空席は、チケットを買ってから急に入院することとなった、いつもは隣に座る連れの席だけと思うほどだった。決してポピュラーとは言えない出し物、話題性のあるとは言えない歌手陣にも関わらず、これは大野和士の手腕によるところが大きいだろう。

指揮、演出、歌手と3拍子揃ったこの公演で、あと一つと思ったのは、やはり作品だ。傑作とは知りながらも、では何が現代の聴衆にアピールするのかという問いかけは依然として有効だと感じてしまう。そのような点があったにせよ、全体のレベルとしてはやはり画期的な演奏だった。

リヒャルト・シュトラウス:歌劇「影のない女」~ 皇帝のいない世界

皇帝:樋口達哉

皇后:渡辺仁美

乳母:橋爪ゆか

バラク:河野鉄平

バラクの妻:田崎直美、他

演出:ペーター・コンヴィチュニー

指揮:アレホ・ペレス

合唱:二期会合唱団

管弦楽:東京交響楽団

(2024.10.27 東京文化会館)

まさに「驚天動地」の公演。ヨーロッパでは「読み替え」がごく普通に行われているというが、この演出は「作り変え」とも呼ぶべき過激なものだ。音楽は入れ替えられており、セリフも作り変えられており、何より筋書きが創作されている。幕が閉じられた時には、ブラボーとブーが同じくらいの音量で入り乱れた。

まさに「驚天動地」の公演。ヨーロッパでは「読み替え」がごく普通に行われているというが、この演出は「作り変え」とも呼ぶべき過激なものだ。音楽は入れ替えられており、セリフも作り変えられており、何より筋書きが創作されている。幕が閉じられた時には、ブラボーとブーが同じくらいの音量で入り乱れた。

ただし、指揮とオケは極上で、この音楽的なレベルの高さと、演出的な驚愕が今回の公演を一言で言った時の感想だ。

この余りにも特殊な今回の公演を論ずる前に、そもそも「影のない女」が、もともとはどういう作品なのかを知っておく必要がある。

「影のない女」はリヒャルト・シュトラウスの代表作の一つでありながら、二期会が初めて取り上げるもので、日本人にはほとんど馴染みがなく、オリジナルからしてその意味するところが難解なことで知られる作品だ。

以下においてはまず、この作品が演出家により「再創造」される前の姿を、伝統的な手法を交えて分析してみたい。「再創造」される以前からして、このオペラは現代の聴衆にとっては一見したところとてつもなく難解だからだ。

オリジナルの筋書きは、大雑把にいうと次のようなものだ。

皇后は、霊界の王カイコバートの娘であるため、影がない(子供を産めない)。影を手にしなければ皇帝が石に変えられてしまうというので、影を手に入れるため乳母に導かれて人間世界に降りて来る。そこには染物師バラクと、バラクに買われたという妻がいる。この妻に影を譲ってもらうため、皇后はこの家で女中として働く。皇帝は家を空ける皇后の行動を不審に思い、殺そうとするが思いとどまる。バラクと妻は仲が悪く、バラクは影を売ろうとする妻を殺そうとまでするが、やはり思いとどまる。皇后は石にされた皇帝を救うためなおも影を手に入れようとするが、染物師の妻に同情してそれが出来ない。すると奇跡が起こって皇帝は石から解かれ、皇帝・皇后とバラク夫妻は「生まれざる子たち」の歌声を聴きながらハッピーエンドとなる。

この一見単純に見える筋書きがいったい何を意味するかは、さっぱり分からない。そこでまずそれを考えてみたい。

① まずこのオペラが難解であるということは、おそらくは寓話(例え話)であるからだ。大衆芸術であるオペラが寓話である理由は、ほとんど一つしかない。それは政治的なメッセージをテーマとしているということだ。もしそうでないのであれば、それを直接的に表現すればよい。政治メッセージは直接には表現できないのだが、それが何を意味するのかは当時の聴衆には周知のことだという前提に立っている。

② もう一つ重要な点がある。「モーツァルト・オペラを作る」といって作られた「ばらの騎士」が「フィガロの結婚」をベースにしているのに対して、作者によって、このオペラはやはりモーツァルトの「魔笛」をベースにしているとされることだ。「魔笛」というのは、私の解釈によれば、フランス革命を題材とした「革命劇」だ。「魔笛」をベースにしているということは、このオペラもまた、何らかの「革命」を題材としていることになる。皇帝にしてもバラクにしても、相手を殺すというようなことを考えるというのは、このオペラが単なる夫婦喧嘩を描いているのではないことを意味している。(これは「魔笛」でも同じで、夜の女王がパミーナに短剣を渡しザラストロを殺せと迫ることは、このオペラが単なるお伽話ではないこと示している)

③ そのほかにも重要な点がある。このオペラはとてつもなく大規模だということだ。私はこのオペラのスコアを手にしたことがあるが、やはり大規模と思われる「ばらの騎士」と比べてさえ二回りくらいぶ厚くてびっくりした記憶がある。この二つのオペラの演奏時間は同じくらいだから、その差はひとえに楽器編成の大きさによる。オーケストラ・ピットに入るオケの編成が非常に大きいことに加えて、舞台裏で演奏する主として管楽器が、それとほとんど匹敵するほどのくらいの編成を持っている。まずはこの大きな編成が何を意味するのかだが、それはここで描かれるテーマのスケールが大きいことを表わしているだろう。

このような点について、考えてみたい。

①について。このオペラは1910年代に書かれた。この時期の最大の政治的事件は、ハプスブルグ家の崩壊であり、オーストリア=ハンガリー帝国の解体であった。国民に人気のあった皇帝フランツ=ヨーゼフ1世には、跡取りがいなかった。それは皇后エリザベートとの間に子供がいなかったことを意味しないが、その子は若くして死んでいた。だからオーストリア=ハンガリー帝国の崩壊は、元を辿れば皇帝夫妻の直系の跡取りの問題に行き着く。このオペラを寓話と考えれば、まずはこのことがテーマとなっていると考えるのが妥当だろう。

②について。「フィガロの結婚」の原作は、フランス革命が起こる前の社会情勢の中で作られた。それをベースにした「ばらの騎士」もまた、私の解釈によれば、上記のハプスブルグ家の崩壊すなわちオーストリア革命が起こる前の社会情勢を反映する形で完成されている。その一方で「魔笛」は、フランス革命が起こった後の世界を描いている。とすればそれをベースにした「影のない女」は、オーストリア革命が起こった後の世界を描いていることになる。夫婦の中が悪いことは、なおも続く内乱を示唆していると見てよいだろう。

③について。では、ハプスブルグ家の崩壊以降の最も大きな政治的な関心事とは何だろう。それは皇帝のいない世界がいったいどのようなものとなるのか、廃位された皇帝一家は国民とどのような関係に立つのか、そして直ちに起こるであろうハプスブルグ家の後の主導権争いで引き起こされる内乱、さらにはその内乱を越えて確立される新しい国家の指導者層をどのような人々が担うのかということだ。これがこの作品が、シュトラウスのオペラの中で最も大きな規模を持つ、つまりは最も大きなテーマを持つ理由だろう。つまりは、新しいオーストリア国家にとって、最も大きな問題を扱ったというのが、この作品が担うと思われたテーマだ。

これらについては答えがこのオペラに示されている。革命後の指導者層を担うのは、このオペラに描かれたバラク=染物師、つまりは「職人(技能労働者)」ということになる。その妻はそのもとで働く「勤労者(一般労働者)」とでも言えるだろうか。皇帝夫妻は、神としての身分を捨ててこの職人・勤労者と相携えて一体となって新しい国家を作ることになる。「生まれざる子たち」とは、国の未来を担う人たちのことだろう。

何か絵空事のように感じるかもしれないが、私はこれは現在のオーストリア(さらには広く独墺圏)の社会そのもののように思われる。私はかつてオーストリアのウィーンを訪れた時、非常に社会が安定しているのを感じて、居心地が良かった。聞くと、オーストリアというのは社会全体の所得の差が少ない国だというのだ。それはおそらくは職人気質が今でも健在のドイツも同じだろう。このようなことは、なにか派手さのないつまらない国のように映るかもしれないが、住んで生活をしている人たちにとっては安定していい国なのだ。そしてそのような国の姿こそ、シュトラウスとホフマンスタールが「影のない女」で描いた理想郷なのだと思う。「影のない女」は、本国オーストリアでもドイツでも、その規模の大きさからあまり上演されることは多くない。ただその影響力は、相当広範囲に及んだという印象を持つ。言葉を変えて言えば、現在のオーストリアとドイツは、「影のない女」が描いて見せた通りの国になっているのだ。

「影のない女」は、大規模でかつ人々の融和で終わるハッピーエンドとなっていることから、祝祭的な機会に上演されることも多い。例えばウィーン国立歌劇場や愛知県芸術劇場の新築落成の際に上演されている。1910年代に崩壊した王朝はハプスブルグ家に止まらない。ドイツのホーエンツォレルン家、ロシアのロマノフ家、トルコのオスマン家もこの時期に崩壊している。皇帝・国王のない後に世界がどのようになるのかは、まさに人々がこの「魔笛」の後継たる大作オペラに期待したことだっただろう。

さてこのようなことがこのオペラのテーマだとして、今回の驚天動地の公演だ。

今回の公演の演出者は、このオペラを家父長的な価値観に基づく女性蔑視の物語として、根本から作り直している。それはかなり強烈なもので、「子供を産める」ということを「妊娠している」と置き換えて、バラクの妻は皇帝の子を見籠り、皇后はバラクの子を身籠るなど、ハチャメチャな展開となる。そして4人が融和するフィナーレはカットされ、途中の前幕の幕切れとすり替えられる。つまりは、ほとんどコメディーのような筋書きとなる。

私はこの寓話劇を女性蔑視とは思わないし、そう言ったところで何かの意味があるとも思わない。オーストリア帝国が崩壊したことの背景として、皇后が跡取りを残さなかったということが厳としてあるのは事実だからだ。むしろそのことが王制の欠陥であり、多くの国で王制が廃止された背景でもある。(ちなみに演出家のペーター・コンヴィチュニーは、旧東ドイツを代表する大指揮者フランツ・コンヴィチュニーを父親として持つ人だ。重厚感のある保守的なスタイルで、聴いていて心が落ち着く、私は好きな指揮者でもあった。今回の演出の奇抜さは、この父親に対する反発もあったのだろうか)

しかし音楽的には意味がないわけではないと思ったのは、このまったりした、美しい部分もありながらもいくらか退屈な音楽を、キレのいいリズムを持った、生き生きとした音楽的表現をもってして面白く聴かせてくれたことだ。

歌手は、樋口達哉を筆頭に熱演。ただ多くの人物が創作された筋書きを演じているので、時として舞台上で何が起こっているのかが全く分からなかった。このオペラは作曲者の畢生の大作。もう少し作曲者の意図に沿った音楽を奏でたかった歌手もいたのではないだろうか。

また、オケは非常な熱演で、充実感は相当なものだった。東京交響楽団は、元東宝交響楽団。映画音楽に強く、それは今回の公演でもいかんなく発揮されたように思う。そしてそれを実際に形にしたのは、このオペラが最も好きな音楽だという指揮者の功績だろう。そこで疑問が生じる。私は、指揮は素晴らしいが、演出は全くダメというのは、基本的にはないという経験則を信じている。指揮者と演出家は一体となって舞台を作り上げていくものだと思うからだ。だからこういうチグハグな印象は何かしらの違和感を残すのだ。

この日は最終日。もう一度観たいと思ったが叶わなかった。もし観ていれば、理解はまた違ったものになっていたかもしれない。セリフを変えるというのは読み替えでも禁じ手。もちろん筋書きを変えるなどもってのほかだ。しかし「魔笛」のセリフを変えて全く別個のオペラとして上演するというのはモーツァルトの死後にもあったようだ(スタンダールはそのことを嘆いている)。セリフを変える、結論を変えるという誘惑は、読み替え演出家の誰もが感じることに違いない。この演出では、ドイツのボン歌劇場でも上演されるという。同じような作品を毎晩上演する成熟したヨーロッパのオペラ市場で、このようなアプローチがどのように受け止められるかは興味のあることではある。

[追記] NEW 2025.1.17

ところで、このオペラのタイトルである「影のない女」("Die Frau ohne Schatten")の「女」というのは、具体的に誰のことを指すのだろう。バラクの妻は、単に「女」(die Frau)とされていて名前は出てこないから、真っ先に候補として連想されるだろう。しかしバラクの妻は、影を持っていて、一度もその影を失ったことはない。逆に皇后(die Kaiserin)には影がなく、一度も影を手に入れたことがない。皇后は影を手に入れるはずだったが、バラクの妻に同情して最後にはそれを諦める。だから「影のない女」というのは、まさに皇后その人のことだと考えられる。バラクの妻が名無しで、単にそれらしく「女」と呼ばれるのは、作劇上のトリックと考えられる。なぜそんなことをしたのか。これはシュトラウス=ホフマンスタールの王族に対する敬意を表現していると思う。皇后のバラクの妻(つまりは一般国民)に対する同情と共感こそが、そしてその結果として王朝の崩壊と、それに続く一般国民への主権の移譲こそが、このオペラのテーマであると考えられるからだ。

ブロード・ウェイ・ミュージカル 「天使にラブ・ソングを~Sister Act~」

なぜこのミュージカルを見たのかは不明だが、非常に良かった。

なぜこのミュージカルを見たのかは不明だが、非常に良かった。

東急シアター・オーブというのは、10年以上前のこけら落としの時に「ウエスト・サイド物語」を観た。音響が冴えず、あまり盛り上がらなかった記憶がある。その時とは打って変って、会場は熱気がこもり、音響も素晴らしく、最後は熱狂的なスタンディング・オベーション。ブロード・ウェイからのこの公演は3回目のようだ。

ストーリーはチラシから引用しよう。

「ディスコフィーバー真っ盛りの1977年、クリスマスイヴ。フィラデルフィアでスターを夢見るクラブ歌手・デロリスは殺人事件を目撃してしまう。主犯である愛人のギャングに命を狙われ、修道院に逃げ込むことに……。規律正しい生活に馴染めないデロリスだが、ある日、聖歌隊の特訓を任される。聴くに堪えなかった聖歌隊は瞬く間に上達し、閉鎖危機にあった修道院は一気に注目の的に!ところが、その噂はギャングの耳にまで届いてしまい……。果たしてデロリスは、この危機を切り抜けることができるのか!」

音楽は終始ハッピー。単に楽しめばいいのだろうが、いろいろと余計なことを考えた。

白人と黒人、異文化が接するところには、新しい音楽が生まれるというのはワーグナーも気に入っていた考えという。主人公は黒人だからリズムが弾けるような音楽を持っている。一方は白人中心の修道院、まったりした聖歌の世界だ。ここで引き起こされるのは、まさにそういう2つの世界の接点から来る痛快な物語だ。この対比はなかなか面白かった。

(上の写真のCDは、ロンドン・キャスト版です)

東京・春・音楽祭 ヴェルディ「アイーダ」(演奏会形式)

アイーダ: マリア・ホセ・シーリ

ラダメス: ルチアーノ・ガンチ

アモナスロ: セルバン・ヴァシレ

アムネリス: ユリア・マトーチュキナ

ランフィス: ヴェットリオ・デ・カンポ

エジプト国王: 片山将司、他

指揮:リッカルド・ムーティ

管弦楽:東京春祭オーケストラ

合唱: 東京オペラシンガーズ

合唱指揮: 仲田淳也

(2024.4.20 東京文化会館)

今回のお目当ては指揮のムーティであり、その限りでは現在聴けるおそらくは世界最高の「アイーダ」だった。歌手たちはおしなべて水準を超えていて、オケに声がかき消されるということもなかった。さらには、迫力ある合唱団、しなやかで柔らかい弦、アンサンブルのよく整った管など、全体として素晴らしい公演だった。

今回のお目当ては指揮のムーティであり、その限りでは現在聴けるおそらくは世界最高の「アイーダ」だった。歌手たちはおしなべて水準を超えていて、オケに声がかき消されるということもなかった。さらには、迫力ある合唱団、しなやかで柔らかい弦、アンサンブルのよく整った管など、全体として素晴らしい公演だった。

春祭は「東京のオペラの森」として スタートしてから今年で20周年になるという。私が記憶するところでは、この音楽祭は小澤征爾が、新国立劇場の音楽監督に「オペラの経験が少ない」という理由で選ばれなかったことに発奮して、世界最高水準のオペラ公演を行うことを目指して始められた。小澤征爾はその後、ウィーン国立歌劇場の音楽監督になるなど、この決定に対抗して大いに気を吐いた(もし違っていれば指摘してください)。今回のプログラムには、創始以来の実行委員長である鈴木幸一(IIJ現会長兼CEO)氏が20年を振り返った巻頭言を寄稿している。ずいぶんと苦労されたようだ(ちなみにこのプログラムは参加する室内楽を含めて300ページのもので、ここまで成長したことに関係者の感慨もさぞかしのものだろう)。

私は何年か前に初めて、この音楽祭の一環として演奏されたヤノフスキの「ジークフリート」を聴いたとき、演奏の素晴らしさにヤノフスキが現代最高のワーグナー指揮者の1人であることを確信したと同時に、それに熱狂する聴衆のレベルの高さに驚いたものだ。そういう驚きは、今回の「アイーダ」でも同様に感じた。始まる前から、特別な雰囲気を感じたのだ。

「凱旋の場」では6本のアイーダ・トランペットが舞台左右に用意され響き渡った。合唱は総勢100人で圧倒的な迫力を感じた。「リゴレット」の時には歌手がオケに負けて潰されるところがあったが、今回はオケの響きが(意図的にか)柔らかくそういうことがなかった。そのオケは速いパッセージでもぴったりと揃って、ムーティの要求によく答えていた。このオケはこの春祭のための臨時編成のものだが、コンサートマスターが若いだけでなく、全体が非常に若い。これはムーティの若い人たちの将来への期待が込めたからだろう。

「アイーダ」の音楽が凄いと思うのは、大スペクタクルでありながら、それを単なる背景としてしまうほどの人間ドラマを持っていることだ。これは「凱旋の場」を持つ第2幕の後半からすでに覗えるのだが、3幕、4幕は完全に人間ドラマに焦点が移る。特に第4幕第1場ではアムネリスが大活躍で、最後のカーテンコール時の拍手も特段に大きかった。アイーダも複雑な心理描写をよく表していた。私は第3幕、第4幕では、このオペラの持つ人間ドラマにすっかりと引き込まれて、特に最後の場では感動もひとしおだった。

カーテンコールでは、ムーティが大サービスで、花束を持って集まった前席の人たちの1人1人と握手をしていた。ムーティも82歳という。EMIにアイーダの全曲を録音していまだに決定版とされている名盤をものにしたのが20代の後半のことだから、半世紀以上も前のことだ。

1ファンとしてではあるが、私の人生でムーティの占めるウエィトは高く、様々な思い出も尽きない。改めて今回の公演を実現した春祭の関係者に感謝したい。

ワーグナー 歌劇「トリスタンとイゾルデ」

トリスタン: ゾルターン・ニャリ

マルケ王: ヴィルヘルム・シュヴィングハマー

イゾルデ: リエネ・キンチャ

クルヴェナール: エギルス・シリンス

ブランゲーネ: 藤村実穂子、他

指揮: 大野和士

演出: デイヴィッド・マクヴィカー

新国立劇場合唱団

東京都交響楽団

(2024.3.23、新国立劇場)

正味4時間にわたる「愛のドラマ」を堪能した。主役2人が代役の中で、これだけ充実した時間を過ごせたのは、代役の2人がとにかくも満足すべき歌唱を示した以上に、指揮をした大野和士がこのオペラを完全に手中に収め、時として強烈な和音を響かせながらも、東京都響から、滔々と柔らかで優しい音の流れを作り出し続けたことによる。第1幕の前奏曲でチェロが柔らかい音で旋律を奏で出したところから、この指揮者の意図するところが理解でき、いっぺんでこのドラマに引き込まれた。

正味4時間にわたる「愛のドラマ」を堪能した。主役2人が代役の中で、これだけ充実した時間を過ごせたのは、代役の2人がとにかくも満足すべき歌唱を示した以上に、指揮をした大野和士がこのオペラを完全に手中に収め、時として強烈な和音を響かせながらも、東京都響から、滔々と柔らかで優しい音の流れを作り出し続けたことによる。第1幕の前奏曲でチェロが柔らかい音で旋律を奏で出したところから、この指揮者の意図するところが理解でき、いっぺんでこのドラマに引き込まれた。

歌劇「トリスタンとイゾルデ」は、ケルト伝説「トリスタン・イズー物語」を基にしている。

コーンウォールの英雄トリスタンは、アイルランドの勇者モーロルトを剣で倒したときに傷を負い、その傷を密かに敵国アイルランドの王女イゾルデに治してもらった過去がある。(第1幕)オペラはそのイゾルデをトリスタンがアイルランドから新しい嫁ぎ先であるマルケ王に届ける船上の場面から始まる。2人はこういう過去から毒を飲んで死のうとするが、イゾルデの侍女ブランゲーネによって媚薬に取り換えられため、むしろさらに愛し合うこととなる。(第2幕)コーンウォールに着いた2人は逢瀬を重ねるが、ある日マルケ王により逢瀬の現場を取り押さえられてしまう。怒ったマルケ王の臣下メロートはトリスタンに切りかかる。(第3幕)ブルターニュのカレオールに戻った重傷のトリスタンは死にかけており、コーンウォールからイゾルデの船が到着するが、間もなく息を引き取る。嘆くイゾルデはトリスタンの亡骸を前にして「愛の死」を歌う。

「トリスタンとイゾルデ」については、昔から吹き込まれていたことがいくつかあって、それがひっくり返される思いがした。

一つは、このオペラは「ニーベルンクの指輪」の上演の目途が立たないことからもう少し規模の小さなオペラを作曲しようとして書かれた、同様の作品に続けて書かれた「ニュルンベルクのマイスタージンガー」がある、というものだ。今回の公演に接して、そういう印象はなくなった。このオペラは、ヴェーゼンドンク夫人との道ならぬ恋に落ちたワーグナーが、「ヴェーゼンドンクの5つの歌」に見られるようなヴェーゼンドンクの持っていた思想に感化されて、それを芸術作品に昇華しようとしたいたたまれない創作意欲につき動かされて作曲したという印象を持った。そしてその恋が実を結ばなかったことから、親方ハンス・ザックスがエヴァを諦める「ニュルンベルクのマイスタージンガー」が書かれたという流れなのではないかと思うようになった。ヴェーゼンドンクの思想とは、ショーペンハウエルの哲学からくるもので、「生が持っている盲目的な衝動から最終的に逃れる手段が死だ」というものだ。今回の上演で字幕を追いながら、このオペラがそういう思想を背景に持っていることが実によく実感できた。

もう一つは、このオペラで多用される半音階が、その後の音楽史を決定づける無調、そして十二音を導いたというものだ。事実としてはそういう一面もあるかもしれないが、それはワーグナーの意図したものではなかったという印象を持った。このオペラで半音階が多用されるのは第1幕への前奏曲はそうだとしても、全体としては全くの調性音楽であり、主和音による解決を目指している。無調というのが「主和音のない音楽」とすれば、これは全くそういう性格は持っていない。

更に挙げれば、このオペラが持っている象徴主義的な側面である。ドビュッシーは、巷間持たれているイメージとは違って、熱烈なワグネリアンであったし、このオペラと最も近い関係にあるものとして「ペレアスとメリザンド」が挙げられる。ストーリーは非常に似通っているし、「トリスタン」が与えた影響力はフランスを含めヨーロッパ全土に及んでいる。ドイツ音楽だけに目を向ければ十二音との繋がりが見れるのかも知れないが、現代の聴衆はもっと広いパースペクティブで音楽を捉えることが出来る。

今回の上演で最も称えられるべきは、大野和士と東京都響が作り出した素晴らしい音の世界だろう。前奏曲の最初のメロディーが出た時から、その柔らかい音に魅せられた。やや硬派のイメージがあった東京都響から、こんなにふくよかで潤いのある音が出るんだという驚き。大野和士はドイツ物ばかりでなくラテン系の音楽も得意とする。今回のインターナショナルな印象はそういうこととも関係しているかもしれない。ただ、愛の二重唱の前段にカットを加えており(それ自体は問題はない)、引き締まった音楽は良かったものの、あれっという間に二重唱が始まったのには戸惑った。

主役を歌ったキンチャは、第1幕は威厳のあるイゾルデを歌って非常によかった(「愛の死」が盛り上がればさらに大きな拍手を得ただろう)。歌は良かったのだが、会場を埋め尽くした多くのファンはエヴァ=マリア・ウェストブルックを聴きたかっただろうから不利ではあった。トリスタン役のニャリは元俳優ということで声がやや不足したが、後半は盛り返した。バイロイトで活躍する藤森美穂子は前半は存在感がいまいちだったが、後半は伸びと深みのある声で魅了した。シュヴィングハマーは、重量感あるマルケ王を立派にこなしていた。

幻想的なマクヴィカーの演出は、相変わらず手堅くも、感動的だ。背景の月が、愛の物語全体を見守っているようだった。

「トリスタンとイゾルデ」は、「新ウィーン楽派」と並んで、戦後のドイツ音楽受容の大きな柱だった。バイロイト実況録音のベーム盤に、ドイツ音楽を信奉してた日本のファンは熱狂した(私もその一人だ)。今回の「トリスタンとイゾルデ」は、「ペレアスとメリザンド」と繋がる新しいヨーロッパ音楽全体の地平を見せてくれたような気がする。

ニュー・イヤー・コンサート2024

ソプラノ:ベアーテ・リッター

テノール:メルツァード・モンタゼーリ

指揮:グイド・マンクージ

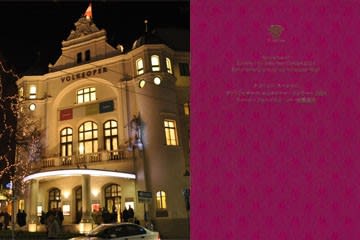

ウィーン・フォルクスオーパー管弦楽団

バレエ・アンサンブルSOVOPウィーン

(2024.1.2 サントリーホール)

ウィーンには、有名な国立歌劇場のほかにもう一つ歌劇場がある。それは格調高く多くの外国人観光客を集める国立歌劇場(シュターツオーパー)に対し、ウィーンの市民のためにある国民歌劇場(フォルクスオーパー)だ。この国民歌劇場はオペラを毎日上演しているから、オケは何組か出来るだけの奏者を擁している。それで、国立歌劇場管弦楽団(ウィーン・フィル)が元旦にニューイヤーコンサートを行うのと並行して、日本で毎年1月1日~3日までニューイヤーコンサートを上演している(コロナで休みになった時もあるが)。私はこれまでに何回か聴いていて、今年も2日の公演に行ってきた。

ウィーンには、有名な国立歌劇場のほかにもう一つ歌劇場がある。それは格調高く多くの外国人観光客を集める国立歌劇場(シュターツオーパー)に対し、ウィーンの市民のためにある国民歌劇場(フォルクスオーパー)だ。この国民歌劇場はオペラを毎日上演しているから、オケは何組か出来るだけの奏者を擁している。それで、国立歌劇場管弦楽団(ウィーン・フィル)が元旦にニューイヤーコンサートを行うのと並行して、日本で毎年1月1日~3日までニューイヤーコンサートを上演している(コロナで休みになった時もあるが)。私はこれまでに何回か聴いていて、今年も2日の公演に行ってきた。

このオケに対して密かな楽しみがある。それはここのフルートを聴くことだ。かつてウォルフガング・シュルツがここのフルート奏者をしていて、それから間もなくしてウィーンフィルに移った。だからここの首席奏者(女性だ)もかなりいいから、ぜひ将来はとの夢を描いたりする。シュルツが引退してから(それから間もなくして亡くなった)、寂しくなったウィーンフィルに華を添えて欲しいと思ったりしている。

プログラムは、本家のニューイヤーコンサートが次第に有名曲が少なくなったのに並行して、有名曲は少なくなった。冒頭のスッペのオペレッタ「美しきガラテア」こそ知られているが、あとはあまり聴いたことがない曲が並ぶ。しかし、オケの水準はこんなに上手かったろうかと思うほど本格的なものだ。変わったところでは、指揮をしたグイド・マンクージは作曲家でもあるようで、彼の作品が2曲あったことだ。「新幹線ポルカ」など、新幹線が東京駅に着いたときに流れるメロディーが織り込まれていたりする。様式的にはシュトラウスの時代のもので、それが新作として出て来るのは不思議な気分だ。

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 来日公演

レーガー: モーツァルトの主題による変奏曲とフーガ

R.シュトラウス: 交響詩「英雄の生涯」

指揮: キリル・ペトレンコ

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

(2023.11.23 サントリーホール)

何もかもが完璧な演奏会だった。レーガーは、弦の透明でふくよかな音色に魅せられたし、シュトラウスは、その音色が少しも失われることなく爆発的な頂点を作り出すところはさすがと思わせた。指揮も、細部を丹念に積み重ねながら、全体として巨大な構成物を作り出す様は見事としか言いようがなかった。

何もかもが完璧な演奏会だった。レーガーは、弦の透明でふくよかな音色に魅せられたし、シュトラウスは、その音色が少しも失われることなく爆発的な頂点を作り出すところはさすがと思わせた。指揮も、細部を丹念に積み重ねながら、全体として巨大な構成物を作り出す様は見事としか言いようがなかった。

ベルリン・フィルは、ウィーン・フィル、ロイヤル・コンセルトヘボウと並んで世界の三大オーケストラと呼ばれる。私はウィーン・フィルは国立歌劇場を含めるともう20回ぐらい聴いているし、ロイヤル・コンセルトヘボウも、アムステルダム・コンセルトヘボウと呼ばれていた時(だいぶ昔)、ハイティンクと共に来日した公演(マーラーの第4番だったが、聞きしに勝る中低音の充実した演奏だった)を聴いているが、ベルリン・フィルは今回が初めてだ。多分、カラヤンがあまり好きではなかったこともあるだろうが、チケットが著しく入手困難だったこともあるだろう。その後もラトルと共に来日した時も、曲目がベートーベンの交響曲で編成がやや小さい気がしたので見送ったりして今日まで来た。

今回は「英雄の生涯」という大編成の曲というのが魅力だったのと、ペトレンコにかなりいい印象を持っていたことが大きかった。ペトレンコは、首席指揮者に就任してから、映像でモーツァルトを聴いていて非常にいい指揮者だという印象を持った。バイエルン歌劇場が来日公演で「タンホイザー」を演奏した時は強い印象を持たなかったものの、映像での「ルル」では細部に至るまでの気の配り方や音楽のまとめ方に感激した。

第一曲目のレーガーは意外な選曲だ。レーガーは名前は知られているが、曲となると「マリアの子守歌」ぐらいしか知らない。「モーツァルトの主題」とはトルコ行進曲付きピアノソナタの第1楽章第一主題だ。誰の耳にも馴染んでいるメロディーであり、それが変奏されると言っても大抵はメロディーが大きく崩れるわけではなく、細部では技巧的なところもあるようだが、フーガを含めてもかなり保守的に響く曲だ。今年はレーガー生誕150周年だそうで、そういうことで取り挙げられたのだろうが、弦や木管の美しさを堪能した。

昔、学生オケでチェロを弾いていた時、バルトークの「管弦楽のための協奏曲」を取り上げた。この曲はオケの各パートを独奏者に見立てたというだけあって、とてつもなく難しかった。ある時ヴァイオリンのトップの方の人から、「難しい曲が練習になるというのは間違いで、こんな曲ばかりやっていたら技術が荒れる」という意見が飛び出した。なるほどそういう面もあるのかと思ったが、今回のレーガーはそういう意味では、むしろオケにとって技術に磨きをかけて美しい音色を作るのにいいのかも知れない、ペトレンコはそういうことまで考えているだろうかと思った。ベルリン・フィルというオケは、世界一の技術と共に、世界一の音色も維持しなければならないのだ。

最初のソロを取ったオーボエのアルブレヒト・マイヤーが大きな拍手を浴びていた。「ベルリン・フィルは木管」と言われることもあり、フルートやオーボエはベルリン・フィルの華だ。

さて、本命の「英雄の生涯」。冒頭はコントラ・バスが大活躍と思いきや、それは最初の音だけで、すぐさまチェロにメロディーが引き渡されたのには驚きだった。こういうことは実演に接しなければ分からないことだ。全体にテンポが速めで、「英雄の敵」でも速めのテンポで元気に(というか喧しく)批評家が表現されていたのは妙に臨場感があった。「英雄の伴侶」はわがコンサートマスター樫本大進が活躍したが、音がやや小さめに聴こえたのが残念。もう少し濃厚でロマンチックにうっとりさせてほしかった。「英雄の戦い」は予想通りの大音量で、しかも音色が少しも濁らない。「英雄の隠退と完成」では、最後は弦楽器が全休符になるのにも改めて驚く。これも実演でしか気づかない。

ペトレンコの指揮は完璧で、磨き抜かれ、考え抜かれた細部の彫琢に、巨大なスケールの全体像が浮かび上がる素晴らしいものだった。

ベルリン・フィルは、カラヤンとの間で一時代を築いた。しかし当時女人禁制のベルリン・フィルにザビーネ・マイヤーを入団させようとした頃から両者の間には暗雲が立ち込め、カラヤンがウィーン・フィルとの演奏が多くなったことから団員の間で不満が募り、それは権限を持っていたベルリンの地方政府に聞こえるようになったことから、終身指揮者の称号を持っていたカラヤンがその職を辞職して、間もなく他界。その後のアバドやラトルの関係も長く続いたとは言えず、オケと楽団の間の難しさというのを垣間見たような気がしていた。

カラヤンの時はCDや映像もふんだんで団員も潤っていたと思うが、カラヤン以降もそれを補うように楽団がCDや映像を出すようになり、「デジタル・コンサート・ホール」のような事業も始まった。今のベルリン・フィルは、指揮者と楽団との間では、楽団の方に力が寄っているように思う。無印のペトレンコが選ばれたことは世界を驚かせたが、指揮者というのは所詮は雇われ人であり、世の中の関心としては楽団の方に重きが向かっているように思う(私自身もそう感じる)。

今回、あまりにも完璧なベルリン・フィルの演奏に接してもう一つ感じたことがある。それは、ベルリンという都市の性格だ。

ドイツは連邦制の国家で、自由で伸び伸びした気風を感じさせる地方の中にあって、政治・経済の中心であるベルリンだけは規律を重んじて重みがあった。それはプロシアと呼ばれた時からそうであって、宰相ビスマルクが普仏戦争に勝利してドイツ統一を成し遂げたのもプロシアであった。さらに遡れば、フリードリッヒ大王が近代的な軍隊を整備して、世界の指導者に尊敬と恐れを抱かせたのもプロシアだ。

ベルリン・フィルというのは、そのような伝統の存在抜きでは理解できない。ベルリン・フィルだけが持っているような規律というのがあって、ベルリン・フィルというのは世界一でなければならないのだ。音楽の都にあって伸び伸びとして楽しく、当然のごとく世界一であるウィーン・フィルとは、この点で全く文化が異なる。

今回の演奏会は完璧だ。そしてそれを美しくもあり、柔らかくもあり、迫力もある音色で実現しているところに驚嘆した。この完璧なオケを市民がごく当たり前のように育てている。私がベルリン市民だったら、その一翼を担うことが出来るだろうか、というようなところまで考えた。

クラウス・マケラ指揮 オスロ・フィルハーモニー管弦楽団

シベリウス 交響曲第2番、第5番

(2023.10.24 サントリーホール)

力を全開にした人気曲交響曲第2番の演奏が素晴らしかった。特に第4楽章はきっちりと構成されて非常に盛り上がり、これは私が聴いた管弦楽の演奏会としては最高レベルのものではないか、と思った。

力を全開にした人気曲交響曲第2番の演奏が素晴らしかった。特に第4楽章はきっちりと構成されて非常に盛り上がり、これは私が聴いた管弦楽の演奏会としては最高レベルのものではないか、と思った。

フィンランド出身、27才の若き指揮者クラウス・マケラが首席指揮者を務めるオスロ・フィルを率いての来日公演。若干25才でパリ管弦楽団に音楽監督に就任していて、昨年はそのパリ管を率いての公演だった。2027年のシーズンからは名門ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の首席指揮者に就任するという。世界の音楽界で、藤井聡太ばりの活躍であり、チェロ奏者としても活躍していることから大谷翔平ばりの2刀流とも言える。また、若い才能を発掘して育てるのは、ハイティンクが31才でロイヤル・コンセルトヘボウ(当時アムステルダム・コンセルトヘボウ)の首席指揮者に就任した例を思い起こさせ、この楽団の伝統とも言えるだろう。いずれこの人も、世界の頂点に立つ日がくるのかもしれない。

この日のプログラムはかなり魅力的なものだ。人気のある第2番を前半に置き、円熟期の傑作第5番を後半に配した。私は同じ曲目のCDを持っているが、全集から編集したCDと比べて、一晩の演奏会での曲目としては何か意図することがあったのだろうかと、聴いていてそのあたりが気になった。というのも、第2番の全開ぶりがあまりも凄かったので、聴く方はお腹いっぱい感が出てしまって、第5番をどう聴けばいいのか戸惑ってしまったのだ。

結果として言えば、エネルギー全開ともいえる第2番に対して、第5番はアプローチを少し変えたかも知れなかった。第1楽章のコーダの盛り上がりはむしろ中庸とも言えるものだ。そこで第3楽章だが、有名な白鳥の旋律は特段に詩情豊かにも響かなかった(このあたりは、カラヤンの演奏には詩情が溢れている)。おそらく、こちらが期待したようなものとはやや違うアプローチがとられたのだろう。

オスロ・フィルは、全員が一体となっているところは、多くの料理人が一体となって作り上げる非常に高級な料理をもてなされたような気がして良かった。弦楽器はトップから最後列に至るまで、一体となった動きに感銘さえ受けた。そして管楽器は(特に金管は)音色も非常によく、大きな音を支えたところは大満足だった。

マケラの指揮は、長身・細身の体をまるでダンサーのように機敏に動かし、ほとんどアイドルを見ているようでもあったが、オケの扱いとしては完璧であり、外形的な音楽構成力は現在でもトップクラスと思う。ただ、カラヤンのような巨匠がオペラの経験を深く積んだうえでの音楽表現だったのに対し、若くしてトップに立った指揮者としては、音楽の持つドラマ性、感情表現はこれからということも感じた。このあたりは、晩年は驚くほどの大成を成し遂げたにしても、若い頃のハイティンクに常に付きまとったことだ。

おそらくこの指揮者は、楽団員からは深く信頼されているのだろうということは、すべての奏者が一体となった今回の演奏会で強く感じた。大きなオケという集団を任されているのだから、そのことが一番重要だ。

阪田知樹 ピアノ・リサイタル

ショパン/24の前奏曲 op.28

リスト/『巡礼の年』第2年「イタリア」より

第4曲、第5曲、第6曲、第7曲「ダンテを読んで」他

ピアノ:阪田知樹

(2023年8月12日 大賀ホール)

阪田知樹は、フランツ・リスト国際ピアノ・コンクール第1位など多くの受賞歴を持つ芸大出身のピアニスト。作曲・編曲なども行うという。

阪田知樹は、フランツ・リスト国際ピアノ・コンクール第1位など多くの受賞歴を持つ芸大出身のピアニスト。作曲・編曲なども行うという。

プログラムは、前半にショパンの前奏曲、後半にリストの代表曲を置くという意欲的なもの。このピアニストは、レパートリーは古典派から印象派まで広いようだが、日本では珍しいリストやラフマニノフを積極的に取り上げる中堅のヴィルトゥオーゾ・ピアニストだ。

まず前半のショパン。短い前奏曲を24の調性で書いて一まとめにするというのは、明らかにバッハの「24の前奏曲とフーガ」(平均律クラヴィア曲集)に範をとっている。ショパンはロマンチックである一方で数学的なまでの構成感を持っているから、終曲に向けての全体構成に関心が向かった。そしてその終曲はかなりの気迫で盛り上がった。

リストは、期待に違わぬ迫力ある演奏で、席から見たピアニストの後ろ姿を通じてのホールに響くピアノの大音響を楽しんだ。

アンコール3曲はどれも知らない曲だったが、ホールのページに、楽興の時第2番(ラフマニノフ)、魅惑のリズム(ガーシュウィン)、ここは素晴らしい処(ラフマニノフ/阪田知樹)と本人ページの引用が紹介されていた。ガーシュウィンは特にラグタイム風のリズムが楽しかった。

このホールはかつて中村紘子さんのリサイタルを聴いたのが最初だった。まずピアノの音が大きいのに本当に驚いたが、本人のトークが本当に楽しかった記憶がある。

ヴェルディ: 歌劇「リゴレット」(新制作)

リゴレット: ロベルト・フロンターレ

ジルダ: ハスミック・トロシャン

マントヴァ公爵: イヴァン・アヨン・リヴァス、他

指揮: マウリツィオ・ベニーニ

演出: エミリオ・サージ

新国立劇場合唱団、東京フィルハーモニー交響楽団

(2023年5月28日、新国立劇場)

ジルダを歌ったトロシャンが、声がよく出ていて印象的だった。リゴレットを歌った名歌手フロンターレはなかなかの声で存在感を示した。全体にジルダとリゴレットが対等に張り合う、通常とは一味違った「リゴレット」の演奏だった。

ジルダを歌ったトロシャンが、声がよく出ていて印象的だった。リゴレットを歌った名歌手フロンターレはなかなかの声で存在感を示した。全体にジルダとリゴレットが対等に張り合う、通常とは一味違った「リゴレット」の演奏だった。

サージの演出は、特段奇をてらったところがないが、適度に現代的で新しさも十分感じさせるもので、なかなか手堅いものだったと思う。

ヴェルディの歌劇「リゴレット」は、「鬼神をして泣かしむ」オペラだ。それはこのオペラの最初の一音から最後の一音に至るまでに流れる、異常なまでの緊迫感溢れる旋律の力による。ただ、人がもしリゴレットを悪人というなら、それに反論するものはない。リゴレットは人々から忌み嫌われている、性格の歪められた人間であり、ジルダ以外に対しての優しさを感じさせるものはない。

にもかかわらず、人は「リゴレット」というオペラが長い間に渡って多くの人々を感動させてきたことを知っている。それを感じ取ることが出来れば、むしろそれで十分かもしれない。しかしここでは、その理由について考えてみようと思う。

「リゴレット」のあらすじは次のようなものだ。

第1幕 マントヴァ公の夜会。娘をマントヴァ公に弄ばれたモンテローネ伯爵が怒って入ってくるが、マントヴァ公に使える道化リゴレットにからかわれる。伯爵はリゴレットに対し、その腹いせに「呪い」の言葉を与える。一方、リゴレットには亡き妻との間に娘が一人いて、教会で見かけた青年に恋をしている。臣下たちはその娘をリゴレットの情婦と思い誘拐する。

第2幕 ジルダがいないのでリゴレットは悲嘆にくれているが、やがてジルダが公爵の部屋から出て来るので話を聞く。ジルダもまた青年になりすました公爵に手籠めにされたことを知る。リゴレットは復讐のため殺し屋に依頼して公爵を殺害することを決意する。

第3幕 殺し屋は嵐の夜に公爵の殺害をするはずだったが、公爵を愛しているジルダは公爵の身代わりとなる。リゴレットのもとに届いた死体は、開けてみるとジルダだった。悲嘆にくれるリゴレット。

「リゴレット」は、ヴェルディ30代後半に書かれた、「椿姫」「トロヴァトーレ」と並んで中期3大傑作と呼ばれる作品だ。3作品には共通する特徴があって、王侯貴族を主人公としていないこと、感情表現が他の作品と比べて格段に生々しいことだ。ヴェルディは、20歳になる直前に18歳の妹を亡くしている。そして22歳で結婚して2人の子をもうけながら、これらの子と妻はヴェルディが20代の間に相次いで病死する。全てを失ったヴェルディは、死をも考えたと言われる。

私が「リゴレット」というオペラを聴くときに、いつも考えるのは、このうちの妹の死のことだ。ヴェルディの妹には障害があった(福原信夫「ヴェルディ」音楽之友社刊 p27)。このことはリゴレットの、「祖国もなく、身寄りもなく、友もなく」という生き方と関係しているかも知れない。リゴレットは精神的に強い人間で、孤独になることを恐れるがためにジルダの愛を求めるようなひ弱な人間ではない。リゴレットは、弱いジルダを汚れた社会から何としても守ろうとした。リゴレットの悲劇は、世の中をすべて敵に回してまで守ろうとしたジルダを守れなかったことにある。ジルダが公爵により弄ばれたことの告白を受けたリゴレットは何度となく「お泣きなさい piangi」(イタリア・オペラによく出て来る「泣く」piangere の親称命令形だ)と繰り返す。そして公爵への復讐を誓う。

ヴェルディ自身によると、ヴェルディは「リゴレット」というオペラ全体を、リゴレットとジルダの大きな二重唱として構想したという。「リゴレット」で感動的なのは、すべて第1幕、第2幕、第3幕それぞれで歌われるリゴレットとジルダの二重唱だ。

今回の公演の特徴は、ベテランのフロンターレが重みのある存在感を示しながらあと一つ熱量が伴わない一方で、ジルダが張りのある立派な声でリゴレットと張り合ったことだ。こういう構図で演奏された「リゴレット」は聴いたことがなかったので、それはそれで印象的ではあったが、ではそのように演奏されたドラマの何に感動すればよいのかという疑問は残った。マントヴァ公は、劇場中に響き渡る声で、聴衆を沸かせた。

指揮者は、メリハリは聴いていてサービス精神はあったが、それがあと一つ感動に繋がらなかった。「リゴレット」の満足できる演奏というのはそう多くはないと思うが、私たちはムーティの指揮によるカリスマ的で理想的な演奏をすでに聞いている。

このオペラで合唱は大きな役割をになう訳ではないにしても、合唱団は素晴らしかった。つくづく感じたのは、新国立の合唱団は単なる合唱団ではなく、ドラマも担っているということだ。あらゆる意味でこの合唱団は世界のトップレベルにあると思う。この合唱を聴くことは、新国立に来ることの楽しみになりつつある。

(付)<ジルダの行動について> NEW

このオペラを観た人の多くが、自らを犠牲にしてまでマントヴァ公爵の命を守るジルダの行動に強い違和感を持つだろう。やはり想像の域を出ないが、このような筋書きの意味を推測してみることは出来る。

「リゴレット」の原作はヴィクトル・ユゴーの「逸楽の王」だ。この劇は、王に対して批判的ということで1日にして上演禁止となった。ヴェルディの「リゴレット」は、原作にかなり忠実というが、場所やタイトルを変更したにしても上演が許可されているように、政治的な意味合いはかなり後退していると考えられる。

そもそもリゴレットの依頼に応じて、殺し屋が金だけの理由で王の暗殺を請け負うというのは不自然だ。とうぜんそこには思想的な背景があると考えられる。つまり殺し屋は反王党派のグループの一員であったのだろう。それに対してジルダは、心情的には強い王党派だったか、あるいは党派的な対立そのものに反対していたのだろう。だから自分を心から愛してもいない王を守るために身代わりになったのだ。

これは共和主義者ユゴー自身の家庭環境でもあった。生粋のナポレオン支持者であった父親に対して、母親は豊かな資産家の家に生まれた熱心な王党派であり、それが理由で家庭は不和により別居状態が続いた。そしてユゴー自身は母親の手で育てられている。ユゴーの生きた時代は、共和制、帝政、王政のあいだを行き来した時代であり、ユゴーもこのような社会の分断による自分自身の経験やら他の多くの人々の悲喜劇を目の当たりにしていただろう。

ヴェルディの「リゴレット」からは、このような要素は感じ取れない。ヴェルディはひたすら父娘の情愛のドラマを生み出している。しかし、例えば2幕の最後で歌われる二重唱。「復讐だ」というリゴレットに対し、ジルダのパートは4度上に転調してまるで天上からの歌のように響く。ジルダはリゴレットとは別の世界に住んでおり、リゴレットとは復讐の感情を共有してはいないのだ。そこに悲劇が生じたという意味で、「リゴレット」は「逸楽の王」と同じ土壌の上に立っている。

| « 前ページ |