30年も前の話だろうか。

NHK福岡放送局が制作した「海路残照」というドキュメンタリーをたまたま見た。森崎和江の「海路残照」(1981年、朝日新聞社)の映像化である。

数百年を生きた八百比丘尼の伝説を各地に取材したもので、強く心に残った。

八百比丘尼は、「やおびくに」あるいは「はっぴゃくびくに」と読む。人魚(法螺貝)の肉を食べた娘が、どういう因果か、不老不死になる。

娘は結婚するが、夫が死に、やがて子供が死に、さらに孫の孫までが老いてが死ぬ。だが、自分は若い娘の姿のまま。

娘は自分の運命、世のはかなさを嘆き悲しみ、尼となり、旅に出る。行く先々で自分の生い立ちを話し、仏の道を説いたという。

そして、その地に椿を植えた。八百比丘尼の伝説は各地に残っていて、そこには椿の群生地があるという。

八百比丘尼の古い像も各地に残っていて、とても興味深い。京都の古い記録によれば、「我こそは八百比丘尼なり」と、八百比丘尼を自称する女が現れたという。

その八百比丘尼、やがて生国の若狭に帰り、齢800歳にして、空印寺(小浜市)の洞窟で入定したとか。不老不死ではなく、ゆっくりゆっくり年老いたのかな。

作者の森崎和江は、一昨年95歳で亡くなった。このニュースを聞いて、再び図書館で「海路残照」を借りた。

読もうとしたが、老眼のおれはすぐ疲れてしまった。

女房は、本が大好き。図書館からたくさんの本を借りては、いつも読んでいる。新聞なんかも、時間をかけてゆっくり見る。

そんな女房が、ほったらかしの「海路残照」をおれの枕元で読んでくれた。

珍しいことではない。気になる新聞記事があると、ときどき読んでくれるし、遠くに出かける時は、いつも助手席で新聞を読んでくれる。

先月のこと。「あの本を買って」と、女房が言い始めた。昔の本で、もちろん絶版。

せっかくだから、1981年の単行本をネットで探したが、1万円とか3万円だった。それでも、ときどきチェックしていたら、アマゾンで安いのがありました。

本代337円と送料350円で、計687円。で、すぐ購入した。帯はなかったが、とてもきれいな本(上の写真)で満足。めでたし。

最新の画像[もっと見る]

-

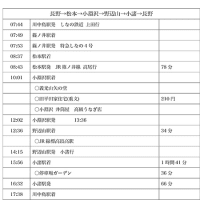

梅雨時の旅行

1日前

梅雨時の旅行

1日前

-

梅雨時の旅行

1日前

梅雨時の旅行

1日前

-

八百比丘尼

2週間前

八百比丘尼

2週間前

-

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

-

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

-

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

-

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

-

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

-

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

-

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

建築写真での夜景(夕景)

4週間前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます