朝から雨です。

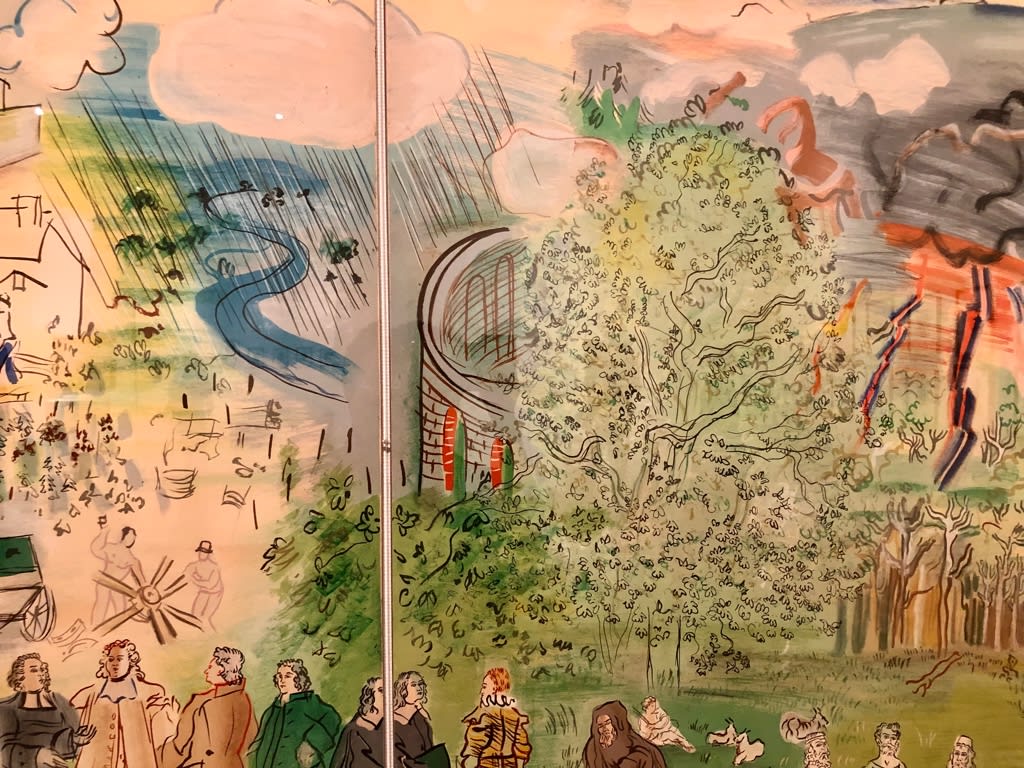

安石榴 1920年

下の方、一部分です。

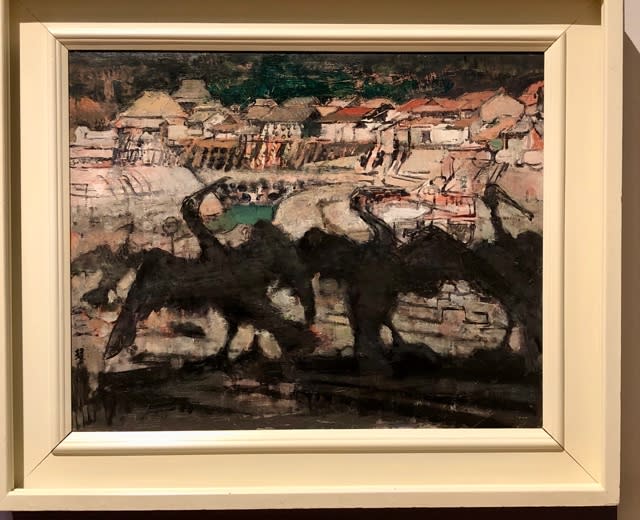

鴨 1935年

新雪 1948年

雲 1950年

桃 1956年

水 1958年

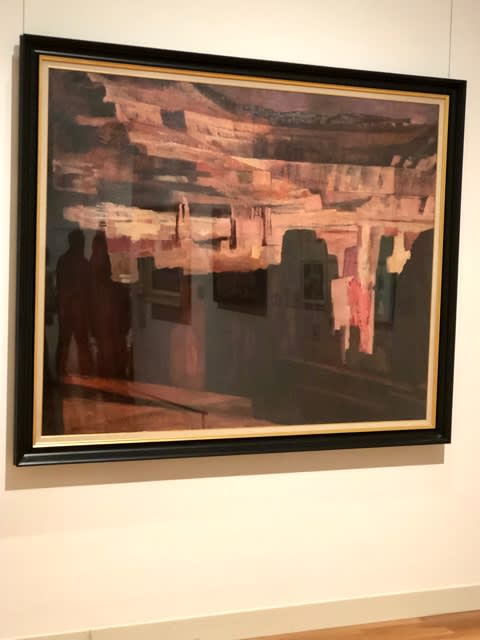

氷 1955年

白梅 1960年

遊鮎 1965年

春の水 1967年

よく降っています。

庭の白い紫陽花が薄水色になっています。

きのうは、

「没後50年 福田平八郎」展開催中の

大分県立美術館へ行って来ました。

福田平八郎は出身が大分県ということもあってか、これまでも作品を見る機会は多かったように思いますが、

今回は、没後50年の節目とあって、

初期から晩年までの作品が一堂に展示されます。

前期、後期と作品の展示替えもあります。

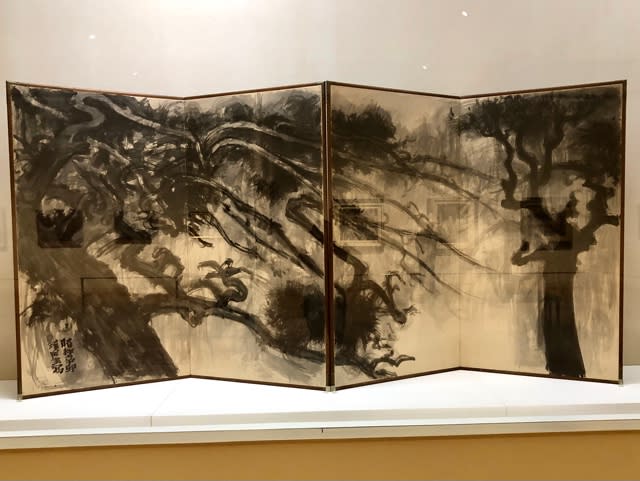

作品は、一部撮影ができましたので、

紹介します。

安石榴 1920年

最初に撮ることのできた作品ですが、

光ってよくないですね。

下の方、一部分です。

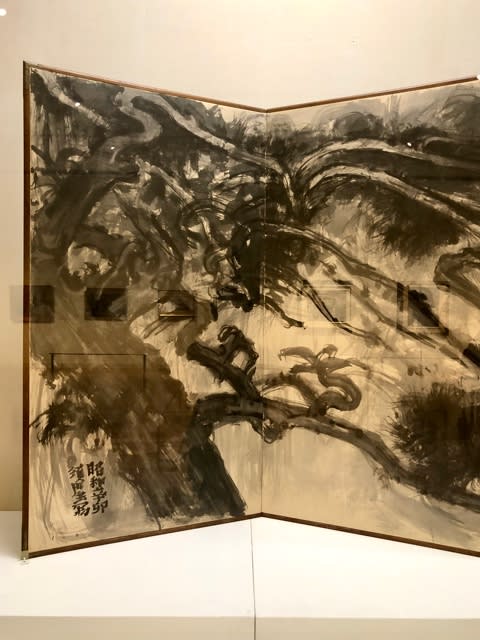

きのうは14時から学芸員によるギャラリートークがあり、大勢の方々が来られていて、

その人気が伺えました。

私は、解説などできませんので、

ギャラリートークを聴きながら撮ってきた、

写真を並べたいと思います。

鴨 1935年

花菖蒲 1950年

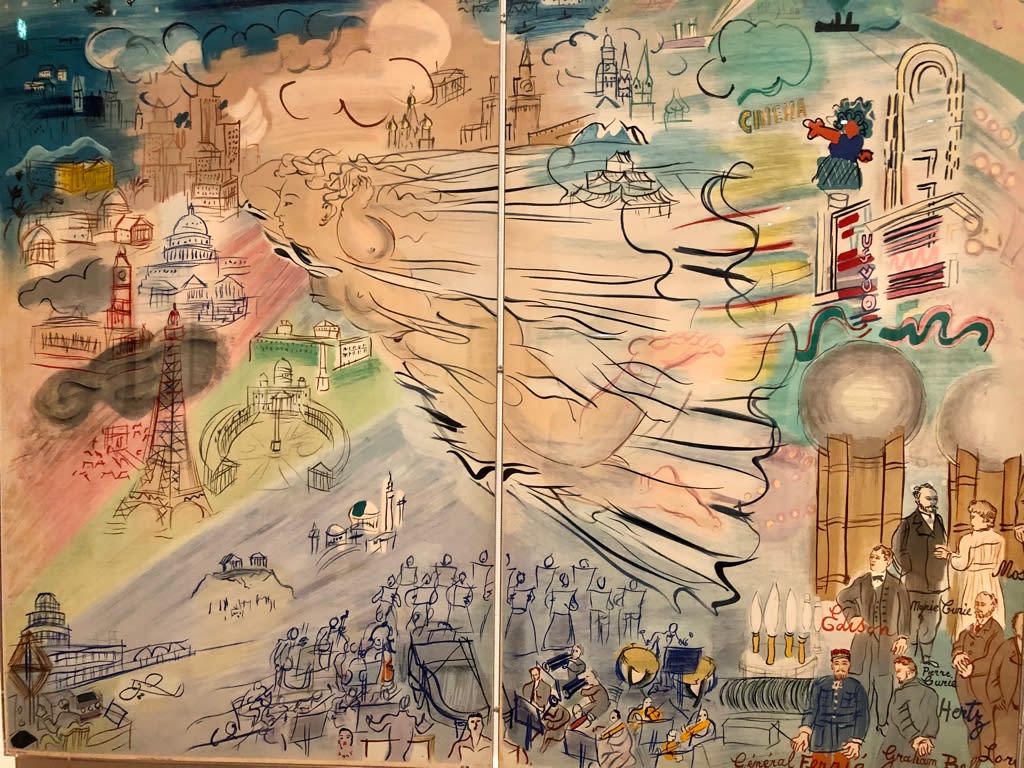

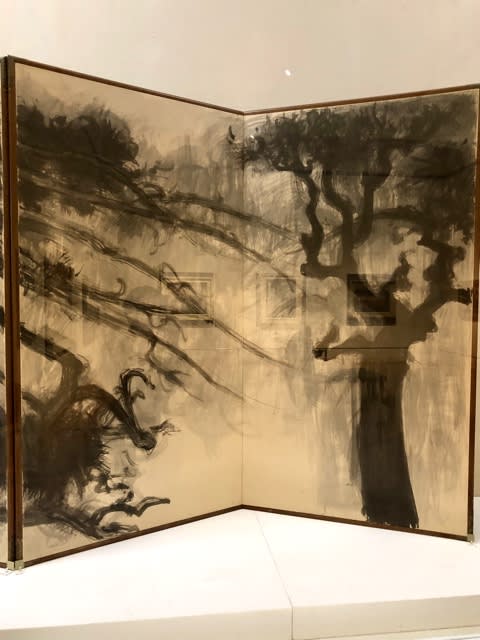

新雪 1948年

庭石に降り積もった真っ白な雪、平八郎は、降り止んだ直後の、いまだ結晶した輝きが感じられるところを、写実本位で感覚的に描いたという

雲 1950年

桃 1956年

水 1958年

「描くのは水ほど興味があり、また水ほど困難なものはない。それは単純に見えて複雑であり、同一であって無限の変化がある。」

氷 1955年

抽象画のように見えるが、平八郎が自庭の手水鉢に張った氷の縞模様に興味を覚え、それを写しとった写生をもとに制作した作品。

白梅 1960年

遊鮎 1965年

この鮎を初めて見たのはいつだったかもう忘れましたが、とても衝撃でした。

稚拙とも捉えられる鮎の姿、

ですが、何よりも鮎らしく感じられる姿に

ビックリしました。

春の水 1967年

最後に、6月8日の大分合同新聞より、

この「青柿」はとても好きな作品です。

「漣」は残念ながらこの日は見られず、

後期6月18日からの展示になるようで、

これは是非見に行きたいと思っています。

絵を見るのは好きですが、私の見方は、

その作品の数々を前に、自分勝手に好きだのなんだのと思うだけの鑑賞方法です。

知識に裏打ちされていません。

福田平八郎の絵は、簡素に見えて、より明るい色調のものに惹かれます。

次は、「漣」と「花菖蒲」も見られるので、

楽しみに待ちましょう。

🔹🔹

撮影出来たのはいずれも大分県立美術館所蔵でした。