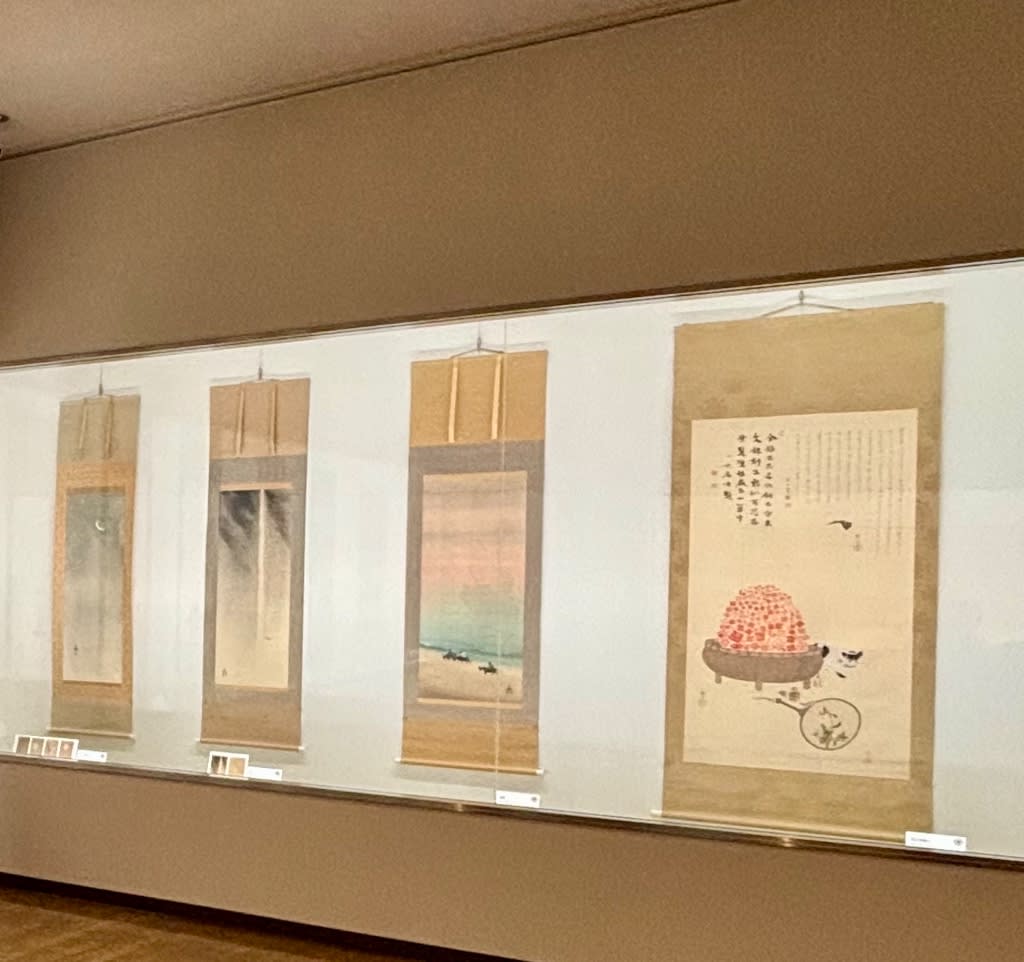

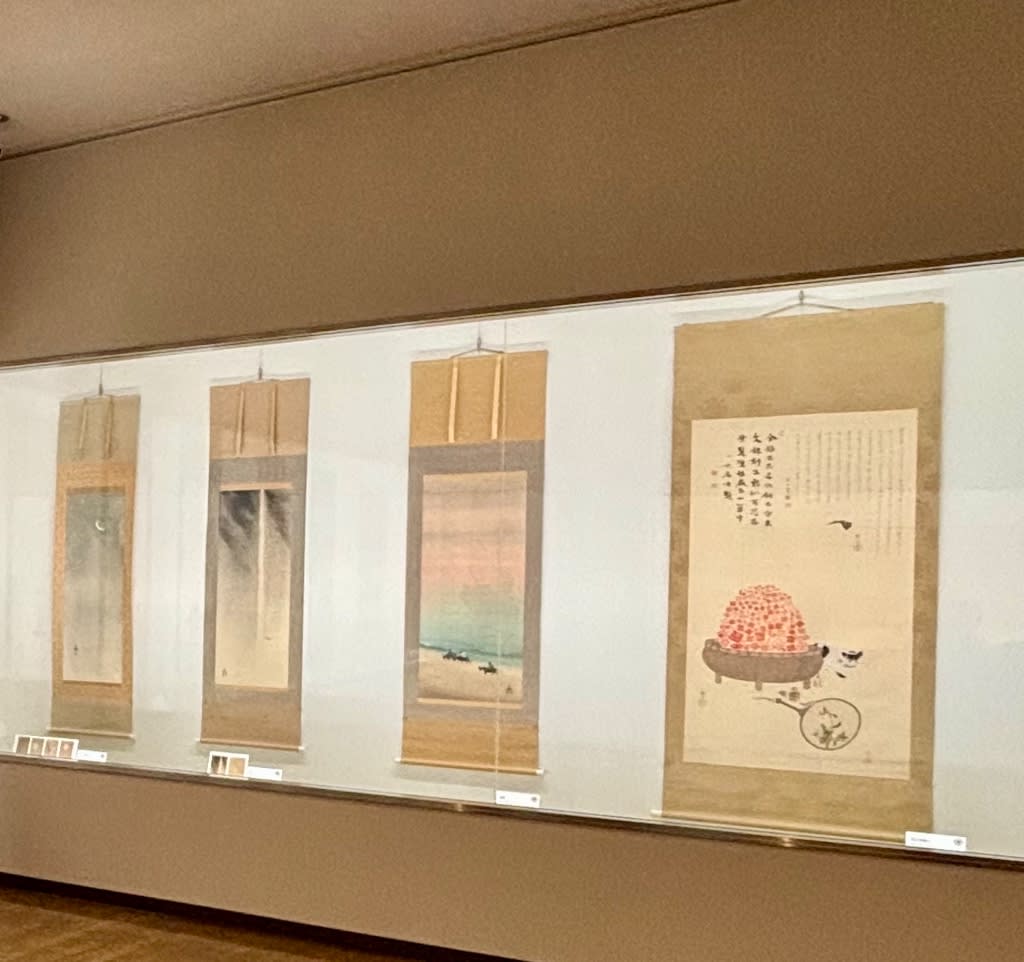

二階堂美術館で開催中の、

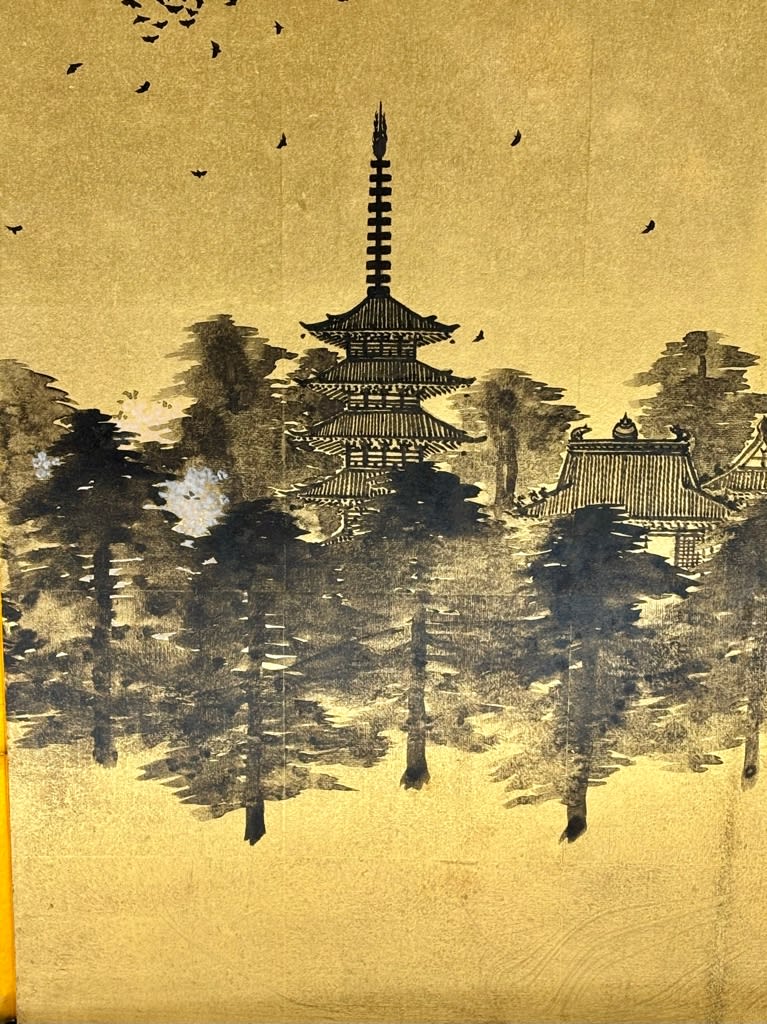

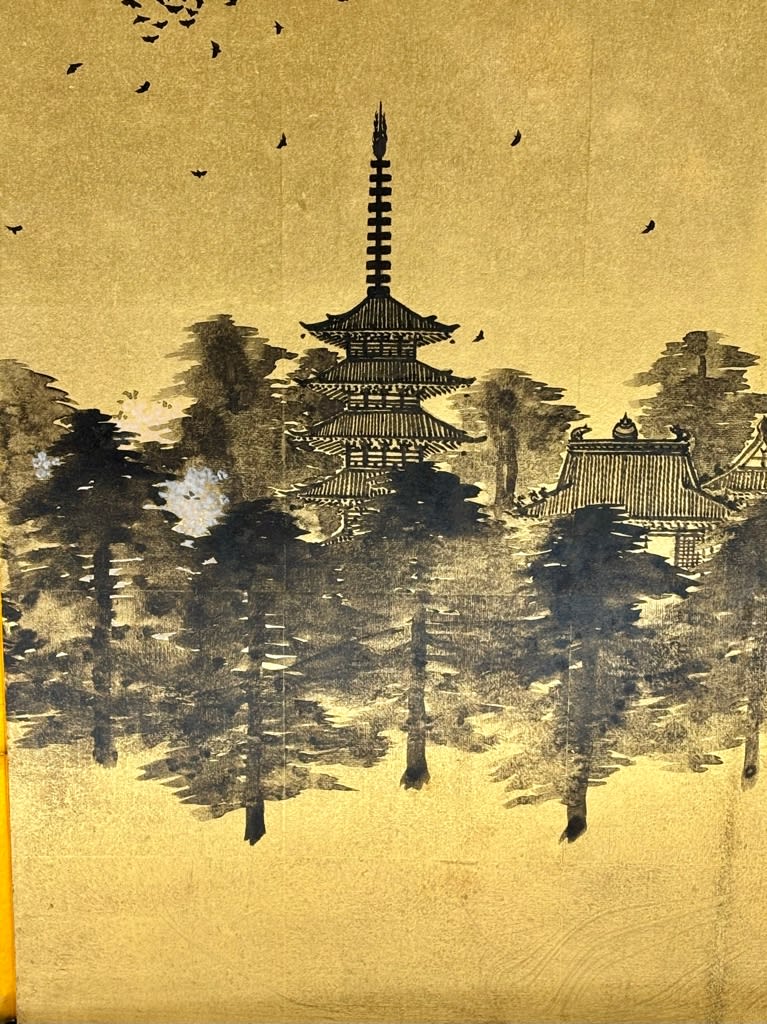

一階正面に、ドンと金の屏風が見られます。

遠寺晩鐘 の部分です。

私に、解説できる力はないので、

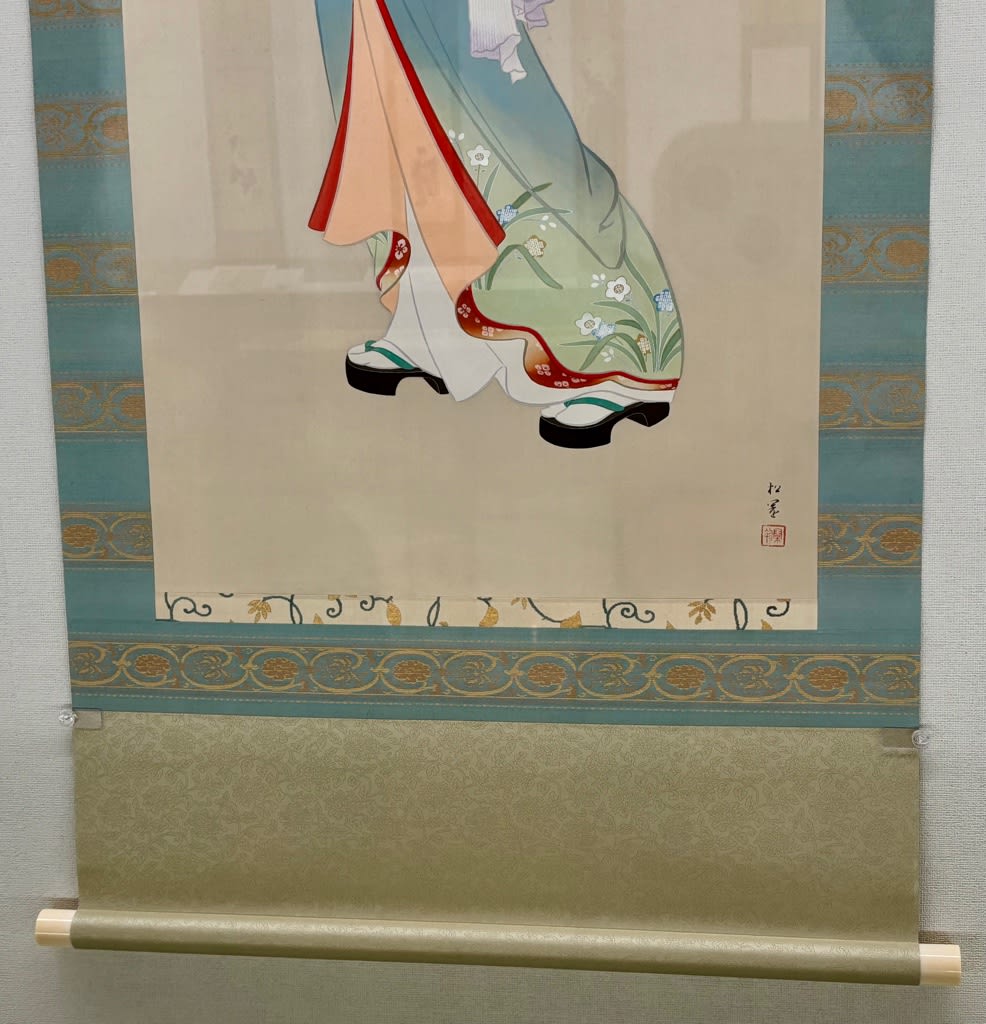

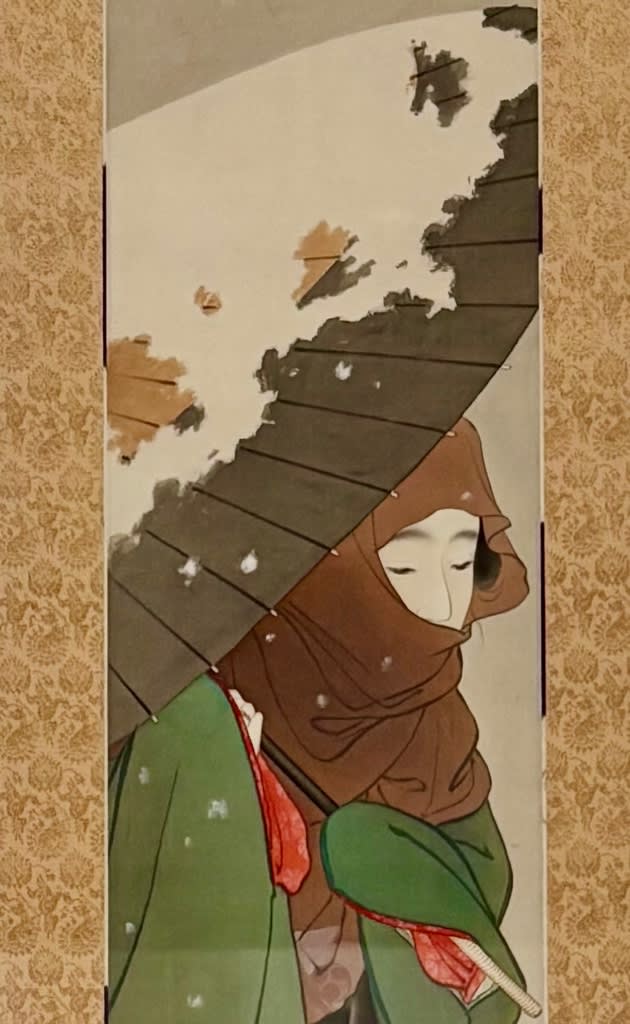

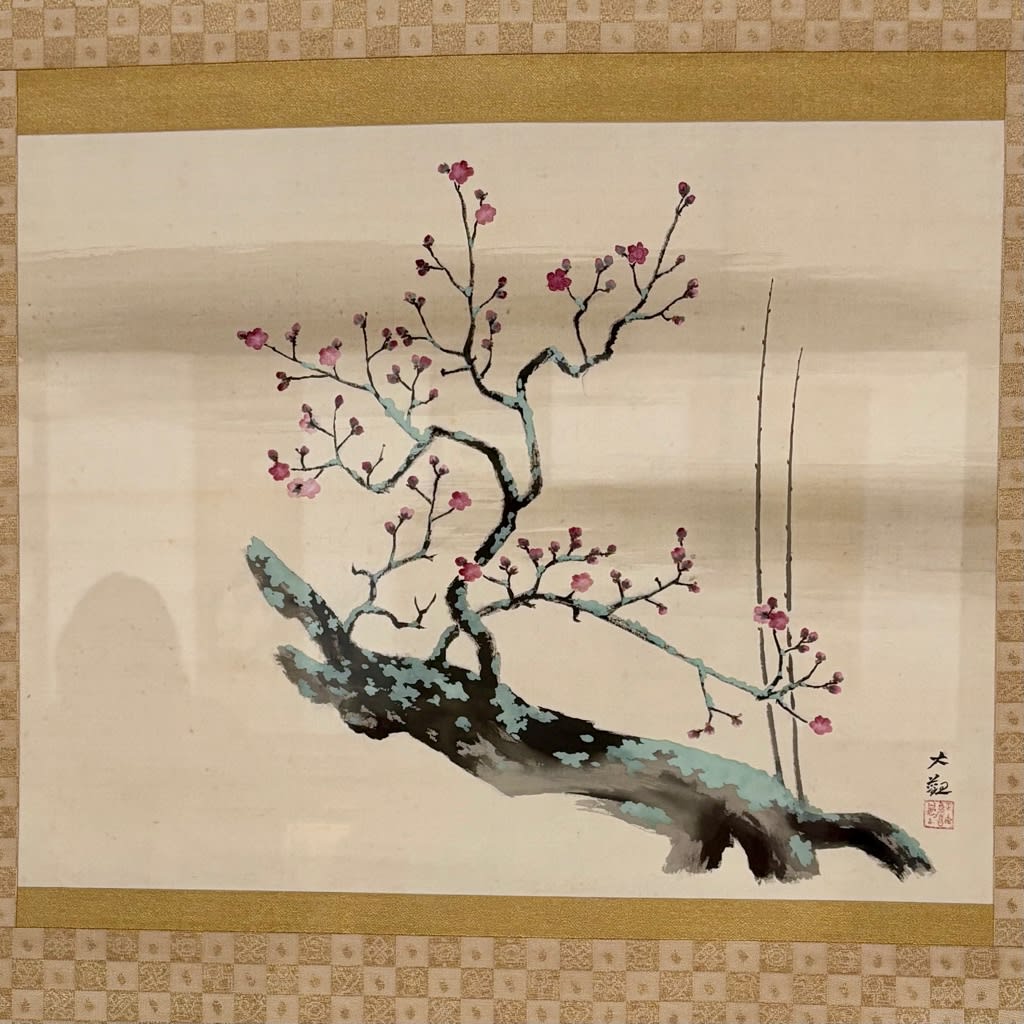

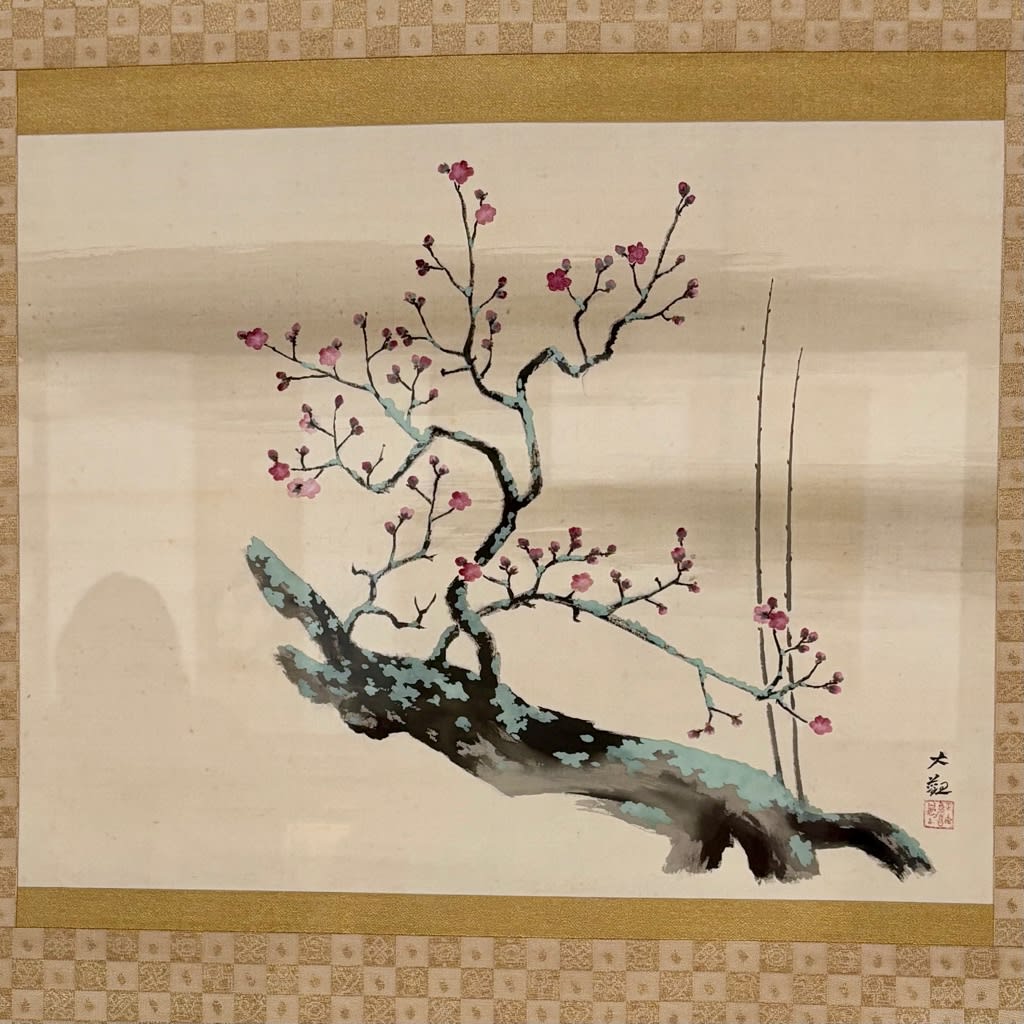

後はもう好きな物を並べてみます。

紅梅 昭和12年

一階待合室

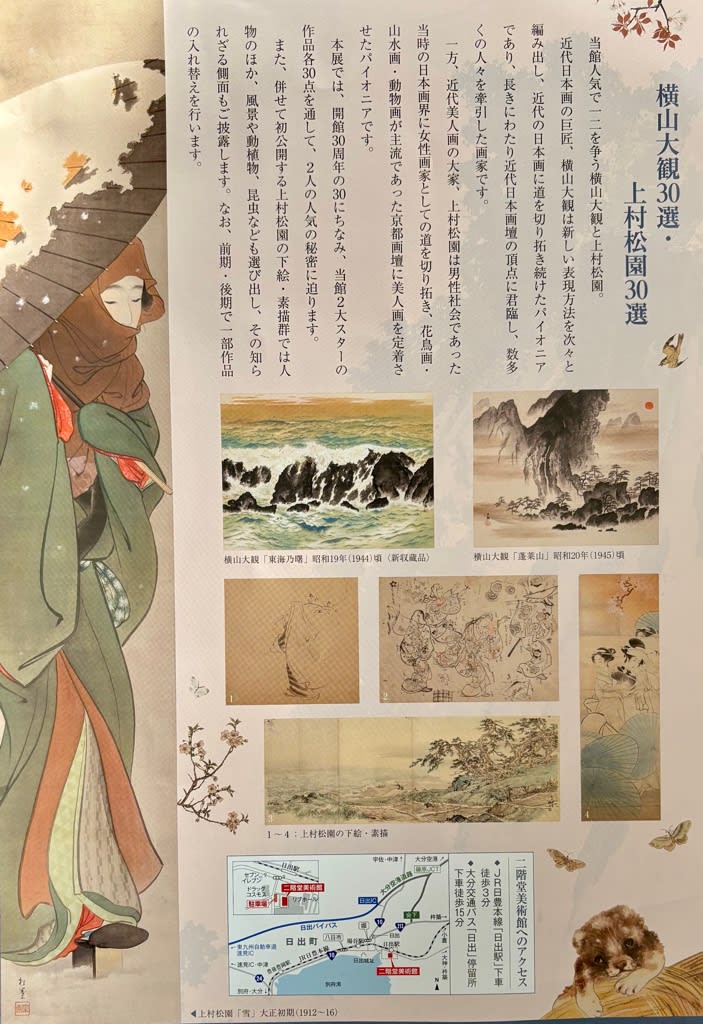

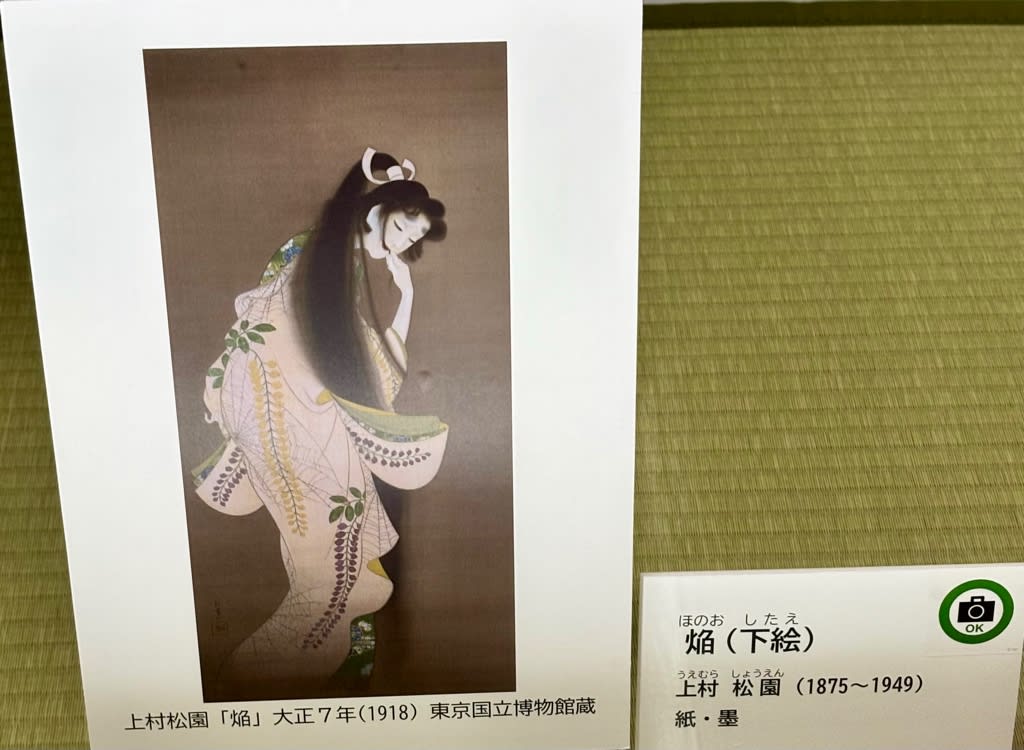

「横山大観30選・上村松園30選」の、

今回は、横山大観の紹介です。

一階正面に、ドンと金の屏風が見られます。

「遠寺晩鐘」明治42年

六曲一双屏風です。

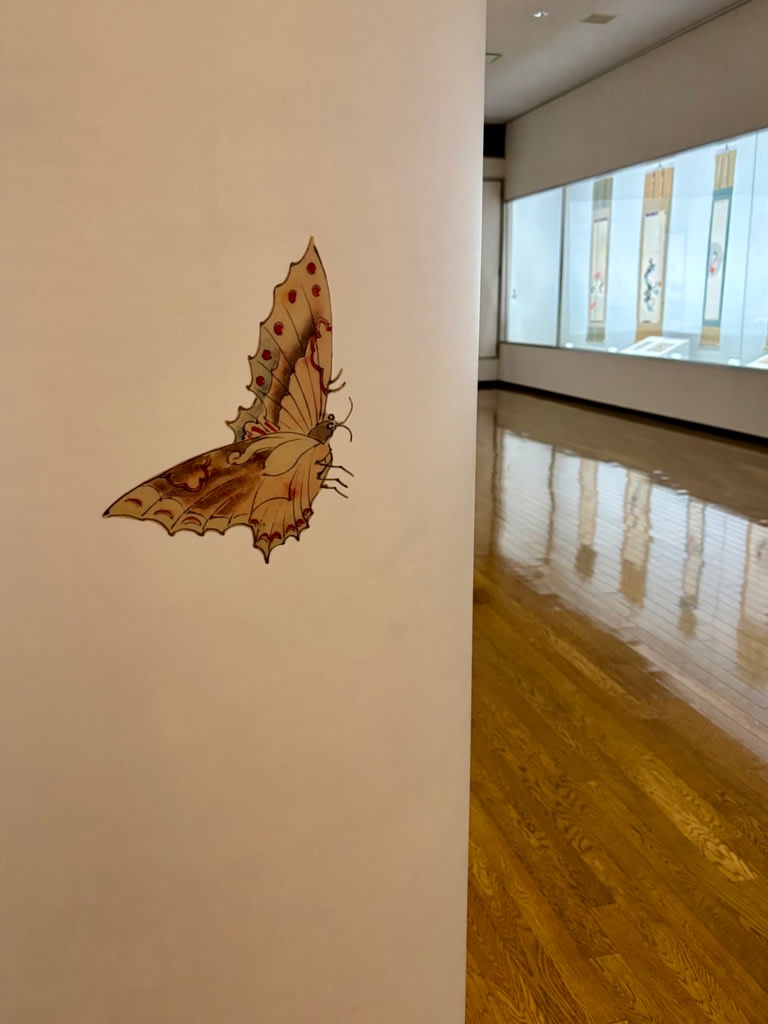

柱巻きは「月」

よいですねー。月がお出迎えです。

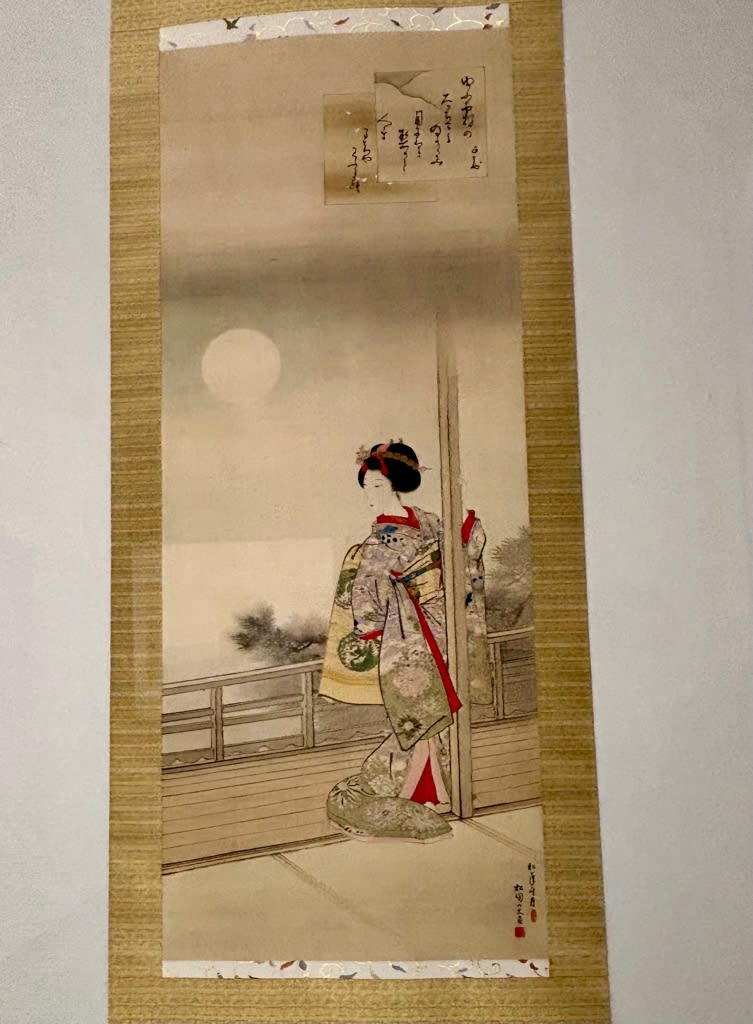

四季折々の月を描いた四幅対の一つ、

月、四題(冬) 明治43年

手前の柱は、

とても優しい色合いで、チラシにも使われていた「滝」でしょうか。

遠寺晩鐘 の部分です。

私に、解説できる力はないので、

後はもう好きな物を並べてみます。

紅梅 昭和12年

東海乃曙 昭和19年

初公開 新所蔵品

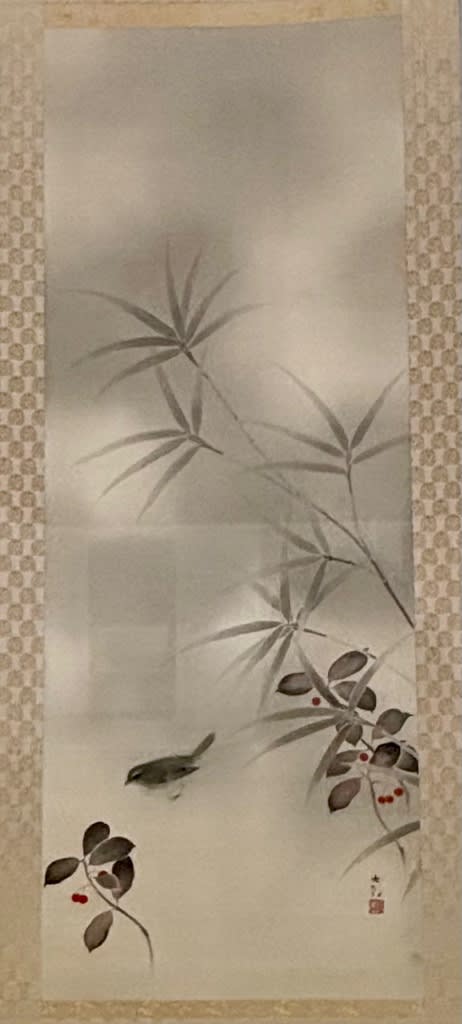

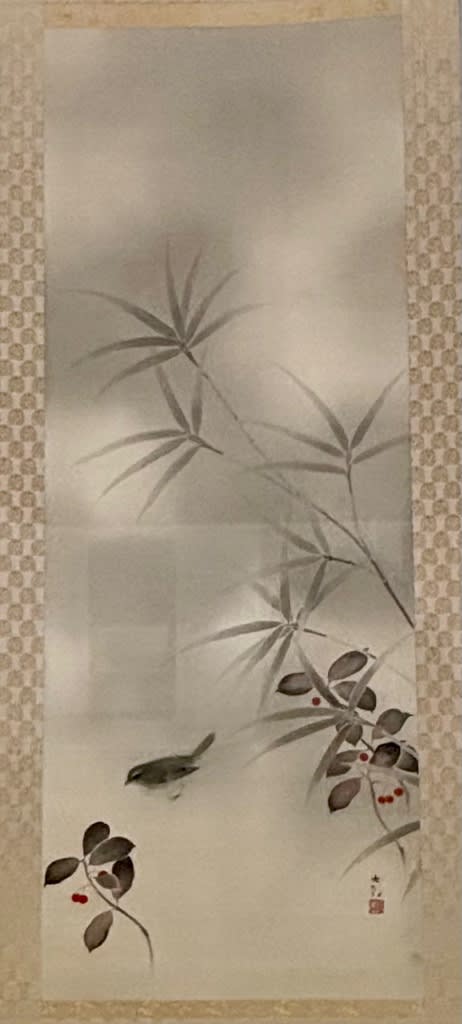

早春 昭和3年

春の訪れを告げる鳥、

鶯が竹とヤブコウジと共に描かれています。

🔹🔹

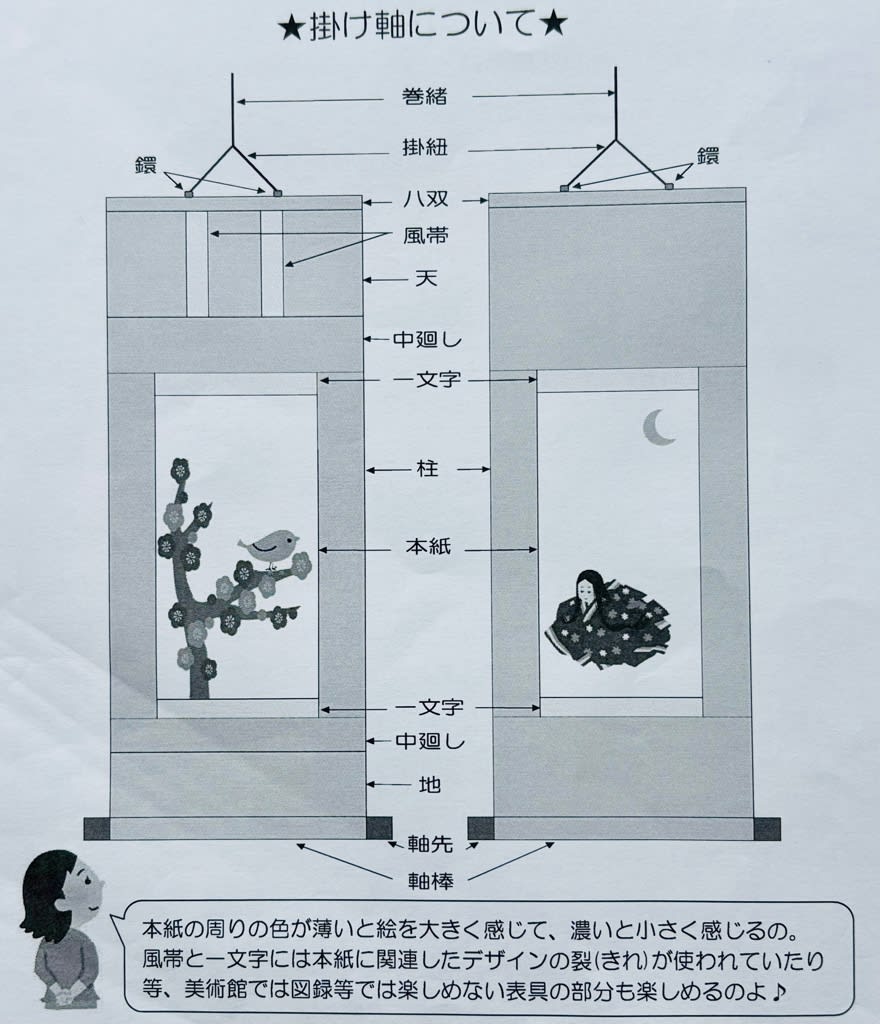

作品のことを知りたいと思い、

二階堂美術館のInstagramを見ましたが、

大観、松園とも詳しく紹介されていますので、よかったらご覧になって下さい。

二階堂美術館は、

大分県速見郡日出町にある、

大きくはない美術館ですが、

一階待合室

こちらにも大観の作品がありました。

私的には、

松園の作品が数多く所蔵されていて、

もちろん大観も、

これまでにも度々見る機会があったことが、

大分へ帰ってきてからの幸せです。