ゴールデンウィークの前半が終わり中日の1、2日は出勤です…

前半連休前に作業していたギガの続き…

休み前にミッション単体での組み上げまでは終わっており後は車両に載せていきます…

ゴソゴソして載りました。

エア配管、オイルホース、ハーネス類などを接続してプロペラシャフトも組み付け、ミッションオイルの注入など…

クラッチブースターとレバーの接続も…

プッシュロッドのクレビスピンはこんなに磨耗してます。

ウチは基本的にミッション降ろす時は無条件で交換する部品です…

これが新品のクレビスピン。

耐摩耗グリスを塗って取り付けます…

各部の接続も終わりクラッチオイルのエア抜きを…

エア抜きが終わったらクラッチの調整を…

スムーサーなので通常のクラッチの調整と合わせストロークセンサも調整する必要があります。

IGオンで緊急スイッチをオン…

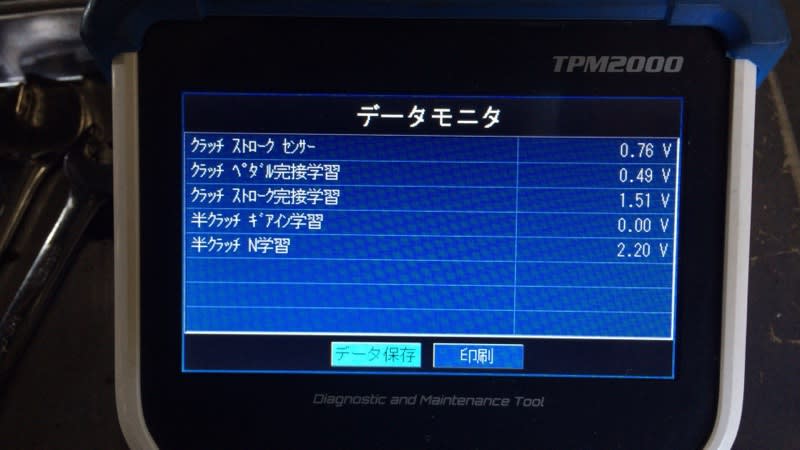

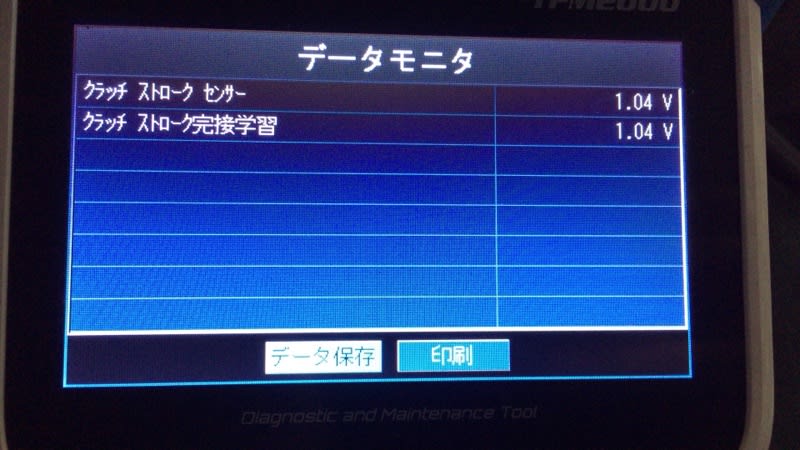

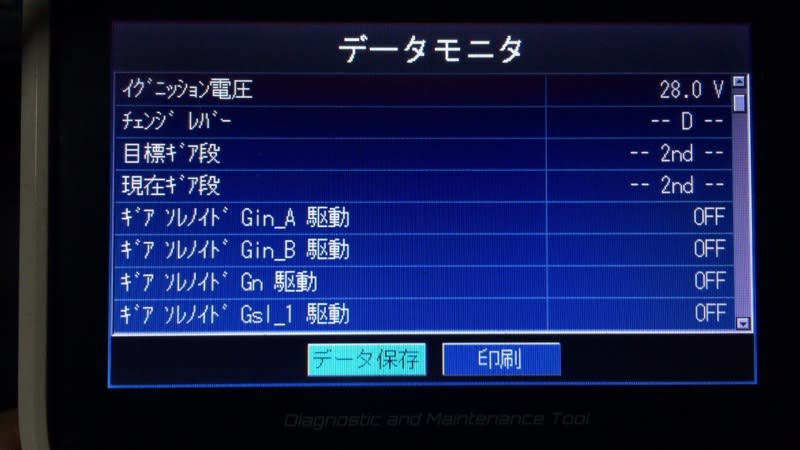

診断機を接続してクラッチブースターを指定の調整位置にした時のストロークセンサの電圧が基準値に入るようにセンサーロッドも調整します。

クラッチブースターのプッシュロッドが突き当たった状態でセンサー電圧を0.75V±0.01Vに調整…

その後プッシュロッドを指定の回転戻して完了です。

学習値も確認…

調整が終わったらカバーを取り付けて完成。

最後にスチームで残った油分をキレイに洗浄…

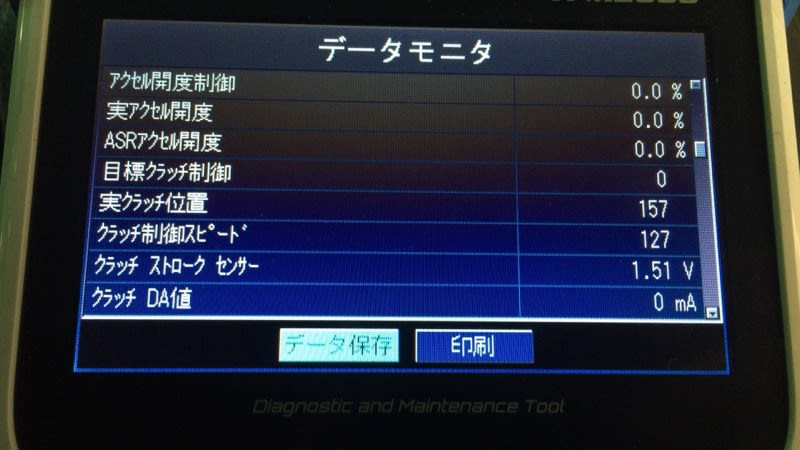

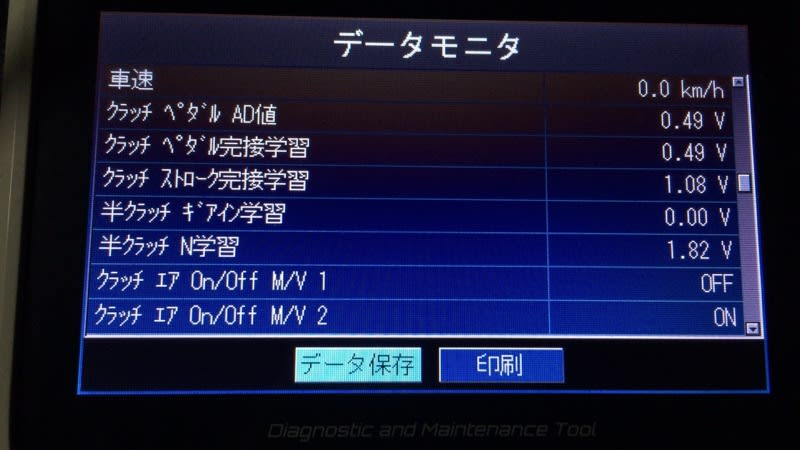

各データを見ながら試運転に出かけます。

変速はスムーズに行われるか?や各センサーの数値、アクチュエータの動きなどに問題ないか?などを確認…

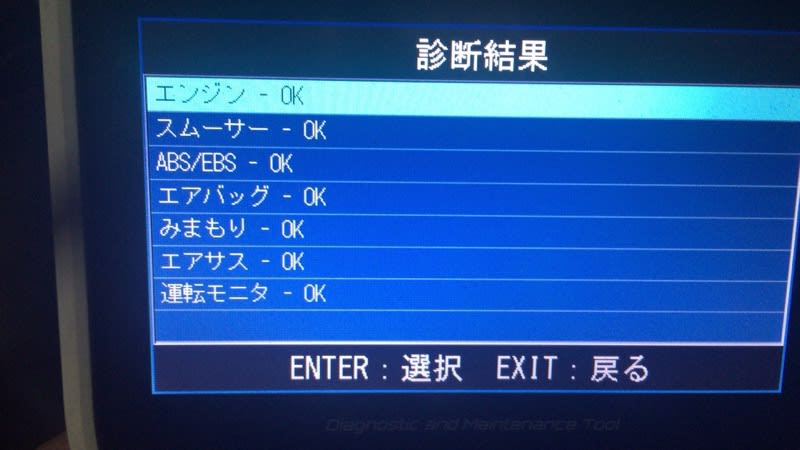

で、試運転から戻り最終確認…

エラーコードも無し…

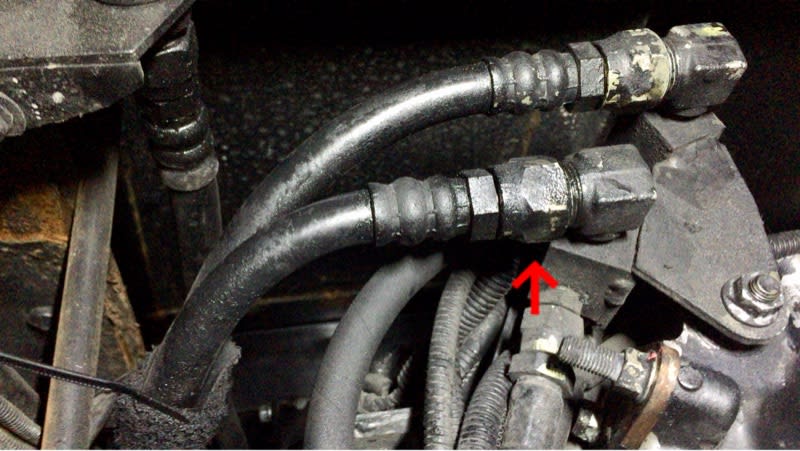

下廻りの漏れ確認を行なっていたら…

ミッションオイルホース接続部から少量の漏れが…

テーパージョイントのアタリが悪いんでしょう…

一度緩めて清掃、再度締め付けなおして確認…

漏れも止まったようなので完成です。

こういう事があると試運転後の最終確認って大事だなぁと再認識します…

どれだけ経験を積もうが自分の作業を過信しないで確認を徹底する…

これに尽きますね。

後は分解整備記録簿を書いて納車です…

小生がサービスマン時代は、エンジン整備の時は試運転したものの、ミッションの時は組んで終わりでした(恥ずかしながら)

まぁ、今みたいな機構とは違いましたので、問題はありませんでした

ゴールデンウィーク後半、ゆっくり休まれて英気を養ってください

小生は金曜まで稼働します(未だ違法なダンプの一発屋稼業なもので)

オイル漏れや水漏れはなるべく想定される範囲の負荷をかけて確認した方がより安心ですからね…(^_^;)

修理の大小に関わらず必ず試運転はするようにしてます。

お決まりの試運転コースが何種類かあるので状況に合わせ選んでます…笑

とはいえエア漏れなど試運転とは関係無いものはしませんが…

身体のお気遣いありがとうございますm(_ _)m

溜まっている仕事に備えてゆっくり休みたいと思います…笑

金曜までお仕事ですか…

元UDサービスマンさんもお身体を大事に安全にお仕事なさって下さい。

車種は違いますが、ダンプの継続検査(車種)で揉めた事が有りました

内容は、北海道から「出稼ぎ」に来ていたダンプが車種の依頼で入庫しました

整備を終え完成検査の段階で検査員が、「運転席から排気菅の出口が切り替え操作が出来る構造は不適合」と言ってきた

本州では、まず有り得ないのだが、北海道では「雪」を運ぶ仕事の為排気菅をベッセル(荷台)に向けて凍結防止する構造になっているんです

それの切り替えが運転席で出来る事が問題だと言うんです

車外で切り替えする構造なら問題無いとのこと(ターボのVVCの様に)

本社の技術課にも問合せましたが、前例が無いとの返答

継続検査、構造変更で通っている陸運事務所にも問合せたが、通り一辺倒で「不適合」

登録地である札幌支局へ問合せ

「現地では、問題無く新規登録、継続検査を通してます」との返答

お国柄と言うか、寒冷地ならではの対策

ヒーターやバッテリーの容量アップや不凍液(クーラント)の濃度変更はメーカーで対策、対応されて問題無いですが、ダンプの様な仮装荷台にも「全国一律」の様な統一性を持って欲しいと痛感した一件でした 長々と御借りしましたm(_ _)m

車検→○

度々、度々失礼しましたm(_ _)m

統一して欲しいというのは全くの同感ですね…笑

トラックや特殊車両の登録をした事がある方ならその理不尽な判定に嫌気がさす事も少なからずありますよねぇ…

いわゆる長年継続されてきたご当地ルールが優先されるんですよね…

実際いまだに管轄地域や人によっても保安基準の判断は全然違うんです…

登録する側からしたらたまったもんじゃないですよ…(^_^;)

判断に差が出るのは仕方ないとしても、その問題が起きた時に陸運局も臨機応変に対応してくれる人とそうじゃない人が居ますから…

やはりどんな仕事もつくづく『人』が一番大事なんだなぁと思いますねぇ…

内容は、「トレーラーの牽引車(トラクター)を入れ替える(排ガス規制の為)のだが、台車が低床16輪の場合、シングルのトラクター(後輪1軸)で牽けるのか? また、構造変更登録で同じ積載量、同じ第5輪荷重が取れる物か?」と言う物です

小生も前途の通り現場を離れて時間が経っており、基準が変わった事は頭に有る物の、詳しい事はチンプンカンプンです

何卒、御教示の程を御願い申し上げますm(_ _)m

そのトレーラーを元々牽引していたのはダブルヘッドですか⁇

もしそうだとすると低床16輪は基本的にはダブルヘッドでの牽引を想定して設計されてるのでダブルで引っ張っていたトレーラーをシングルで引っ張りたいとなると牽引登録は難しいと思います。

理由としてはシングルとダブルではカプラーの高さが違うので低床16輪の場合だとエアサスを目一杯上げないと腹下が擦っちゃうと思います…(^_^;)

それにダブルに比べシングルは第五輪の荷重は間違いなく下がるので仮に連結出来て連結検討が通ったとしても最大積載量は減っちゃいます。

最近ではシングル、ダブル問わずに引けるトラクタもありますがそれにはトレーラー側もそれに対応出来るモノが条件になってきますから…

積載物もコマツのパワーショベル「PC200」

ワイド&ヘビーな代物

現行クオンが、どんな種類が有るか分かりませんが、シングルヘッドでは正直「キツイ」と想像しました

早速、提言します

ありがとうございましたm(_ _)m

東急や東邦の16輪は整備されますか?

オートスラックアジャスターが2年前後で壊れてしまうのですがどうでしょうか?

16輪でフル積載を取ろうと思うと第5輪は18tは必要ですよね…

東急の16輪の管理車両が数台いますが年式が古いのでオートスラックアジャスターじゃないんですよね…(^_^;)

ウチではメーカー問わずBPWのオートスラックアジャスターがよく壊れます…笑