電信丸については2012年に書いた。新たに判明した事柄を含め、改めて書き直してみたい。

「電信丸」という長寿船のことは、山田廸生氏が『船の雑誌』に書かれた「電信丸のこと」を読んで知った。二学年合同の小笠原中修学旅行の際、

竹橋の書店で求めた『船の雑誌』3冊は、帰路の椿丸船中で目を通した。

「電信丸」は明治初期における国内建造の鉄船で、驚くべき長命を保ったことや、その建造経緯は謎に包まれていること等、本当の面白さや海事史

上の位置を理解したのは、かなり後になってから。「電信丸」への興味は、汽船導入期への関心を深め、尼崎伊三郎・尼崎汽船部の史料調査へ繋が

っていった。

東京港で船の仕事に就いてから、「電信丸」建造の地とされる「築地波止場跡」を毎日望み、その都度、誕生の経緯の不思議を考えることになった。

しかし、なかなか「電信丸」は姿を見せてくれなかった。先頃ようやく、築地で建造された証拠史料を確認した。

史料を確認した翌朝、早めに自宅を出て、「はとば公園」に立ち寄り、この地で148年前に建造された「カーベ号」に思いを巡らせ、建造に従事し

たセヱシイル氏へ、「確かにここで造ったと、ようやく判ったよ」と語りかけた。

築地波止場の対岸は、東京湾汽船月島工場の跡地。また、波止場北側は川崎造船所発祥の地。

明治初期、船名の重複期間は無いものの、「電信丸」は2隻存在した。セヱシイル氏の建造した「電信丸(カーベ号)」は2隻目。先ず、1隻目の

「電信丸」から史料を追ってみたい。

最初の「電信丸」は工部省電信寮に所属した。『海底線百年の歩み』によると、本邦最初の海底線は、1872(M5).08関門海峡に敷設された。この

敷設には、蒸気船は使用されていない。敷設は、「団平船2艘を舫い、これに板を渡し、その上に海底線を積み込み・・(略)・・曳船として和船

10数艘を傭って、舫った2艘の団平船を曳かせ」て施工した。

敷設後、重錘取付箇所に障害が発生し、翌1873(M6).10に第2海底線を敷設した。施工は、弁天沖に埋没している太くて丈夫な浅海線を、莫大な労

力と時間をかけて取り出し、前回とほぼ同様に団平船3艘を舫い、これを小蒸気船「電信丸」に曳かせて行った。

一方、津軽海峡への海底線敷設工事は、大北電信会社に委託され、1974(M7).10竣工。工事に先立ち、1872(M5).12には、御雇外国人の電信丸船

長「エドワルト・ウィルソン・ハスウェル」等を派遣し、海底線敷設線路を測量した。「電信丸」も津軽海峡へ航海したとみられる。

同書巻末には海底線敷設船一覧が掲載され、その最上段に記載の「電信丸」は、工部省所属、「1872(M5).08~1874(M7).04/1年10月間稼働」

とある。この電信寮「電信丸」稼働期間中に、「カーベ号」は建造されている。

これは1896(M29).01.03撮影の「馬関海峡海底電線沈布之図」。大阪商船ファンネルマークの小型汽船が、「合いの子船」と共に写っている。船名は読み

取れない。「電信丸」を用いた敷設も、こんな光景だったろう。

政府は1870(M3)に東京~長崎間の電信線架設を決定し、技術者や機械物品を欧州に求めた際、電信寮「電信丸」は、欧州で建造されたと思われる。

5年後の1875(M8).02に、電信寮は「電信丸」を競売に付した。『横浜毎日新聞』掲載の広告は次のとおり。

一 内仕掛蒸気船 一艘

但 船号 電信丸

一 馬力 80

一 噸数 151

一 端船三艘 其附属船具一式

船質に関する記載は無いものの、「電信丸」の馬力と噸数が明らかになった。セヱシイル建造「電信丸」とは、要目の異なる別船と判る。

その後、電信寮「電信丸」はどうなったか。大胆な推測をしてみたい。M9汽船表に掲載の「静岡丸」(1876(M9)に外国人から購入)の要目は、

それに近いと判った。

競売広告 M9汽船表 M18汽船表 M20 船名録

船名 電信丸 静岡丸 静岡丸 静岡丸

船質 - 鉄 鉄 鉄

推進器 内仕掛 暗車 螺旋 -

馬力 80 75 名60 実240 公60

噸数 151 150 283.6 総457 登283

長 - 141.5 142.1 142

製造地 - - 不明 蘇格蘭

製造年 - - 不明 不詳

電信寮「電信丸」は外国人が落札し、1876(M9)茶商山崎彌七(静岡)に転売され、「静岡丸」と改名されたのではなかろうか。1881(M14)静隆

社の設立に際し、山崎は発起人の一人となり、「静岡丸」は同社所有となる。同船は横浜~清水に就航し、1886(M19).05「三浦丸」と観音崎沖

で衝突して失われた。因みに、『M20船名録』に記された建造地は「スコットランド」。

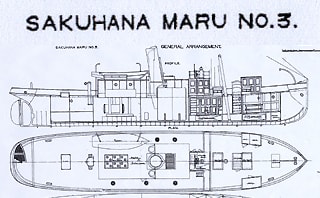

「電信丸」347 / HBLMは、『M26船名録』に1873(M6).02建造、製造地名「東京築地柳原町」、造船工長「セイガイ」、前名「コウベマル」と

記される。これまでは、このあたりまでしか判らなかった。

この「電信丸」は、M10汽船表に外国人からの買入船として初記載される。築地建造という『船名録』の記録と、一体どのように整合するのか、最

初は理解できなかった。

その後、「電信丸」について、山田廸生氏が『海事史研究74号』(2017.11)に研究を発表された。この論文により、1877(M10)、ドイツ商人キ

ニフルから「カーベ号」を購入した古野嘉三郎は「電信丸」と改名。その旗章を大阪府へ届け出たと、明らかになった。

この「届け出」年は、汽船表の「外国人からの買入」年と一致する。「電信丸」は建造から1877(M10)まで、日本籍に無かった。このことは、日

本籍にあった船を外国人が購入し、再度、日本人が購入した「静岡丸」のような場合、同様の扱いになったことだろう。

「カーベ号」に関し、新たな史料「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12083333200、東京地所貸借関係雑件(B-3-12-1-44)(外務省外交史料

館)」を確認した。この発見により、「電信丸」の前身「カーベ号」は、東京築地で建造されたという、確たる裏付けを得た。

1873(M6).05、「セヱシイル」は独逸国領事「ヱム・マリテン・ヘール」を通じ、「船打立」のため、築地税関所属地を借用したい旨を申し出た。

辨事局、考法局の協議を経て、東京府知事大久保一翁は、(業務に)「差支えの無い」税関波止場北側地所200坪を、6月より5ヶ月間、「船打立」

用として貸し出す旨の回答をした。地代は1ヶ月につき坪2銭5厘。竣工を10月頃として、借地期間を設定したと考えられる。

「カーベ号」の建造は、臨時的な借地であったことや、5ヶ月という建造期間から、大阪川崎新田で建造の3隻と同様、キット組立船と思われる。

旧石川島修船所跡地を借受けた平野富二は、1876(M9).10.30に石川島平野造船所を創立し、同所による鉄船建造は、1887(M20)軍艦「鳥海」が

最初であった。また、川崎正蔵は、「カーベ号」の建造された同じ地所(波止場北側)を借受け、川崎築地造船所を設けたのは1878(M11).05.06。

同所は閉鎖まで、鉄船を建造していない。

明治16年測量同19年製版同20年8月26日出版の参謀本部陸軍部測量局「五千分一東京図(第三号南東部)」を確認すると、川崎造船所の敷地に斜

路がある(着色は筆者)。三島康雄著『川崎正蔵の生涯』は、築地波止場の船溜りを「池」とし、この周囲に船台があったと推測されているが、船

台は斜路に設けられたと思われる。

1877(M10).03.15「カーベ号」は東京から神奈川へ寄港した。03.17付『横浜毎日新聞』は、ドイツ人所有「神戸丸」は、米人フラチア(?)氏を船将(船

長か?)として、「神戸へ売船に行く」と報じている。

同船は03.27神奈川を出港し、午後7時浦賀へ入港。同船の動向は、税関や海軍に怪しまれ、ドイツ国商人キニッフル所有「神戸号」として、偵察を

受けている。時は「西南の役」のただ中。「乗組員ごと、船を鹿児島へ売り渡すのではないか」との憶測もあったようだ。翌03.28午前8時、神戸へ

向けて浦賀を出港。この後、6月迄に古野嘉三郎が購入し、「電信丸」と改名した。

判る範囲で「電信丸」の改装・改造を記すと次のとおり。

1888(M21)汽機換装(二連成2基)。

1908(M41)汽機換装(三連成2基)。併せて船体延長。

1934(S09)主機換装(日本発動機製焼玉機関1基)。

1952(S27)主機換装(木下鉄工所製焼玉機関1基)。併せて船尾機関型改造。

1953(S28)「甲栄丸」と改名。

1957(S32) 行方不明となる。

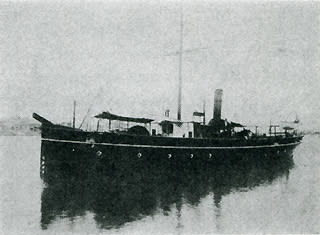

「電信丸」は絵葉書にも記録されている。

安治川右岸の大阪中央卸売市場に、入船で接岸している姿。

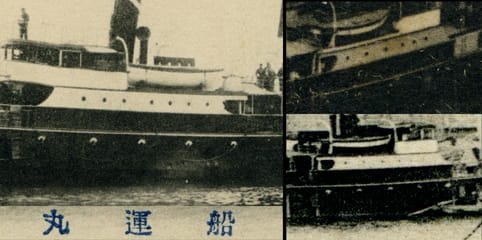

1931(S06)開市場から1934(S09)主機換装までの間の記録。

今治港における記録で、日本発動機製焼玉機関へ換装後の姿。

「9.3.30今治築港竣工記念」という記念印のあることから、主機換装は1934(S09)年

の年明け早々であったと判った。(前年中に着工か。)

これは黒川裕直著『新居浜港を中心とした海事史話』から使用させていただいた。

船尾機関型改造後の姿で船名は「電信丸」。非常に貴重な記録である。

この改造にあたり、主機は木下鉄工所製に換装された。

あらためて、『日本近世造船史』から、鉄船に関する頁を見てみたい。

明治4年、新潟税関が、佐渡国夷港に於て建造したる新潟丸(長82尺、幅17尺、深6尺、総噸数64、公称馬力10)は、我国に於ける最初の

鉄船なるものの如し。然れども、同船は其設計を海外に仰ぎ、本邦に於ては、単に其組立を為したるに過ぎざりき。

同5年、大阪川崎新田に於て製造したる興讃丸(総噸数121、公称馬力17)は、普通貨客の運漕に従事する目的に出でたり。蓋し是れ内国鉄

製商船の嚆矢なりとす。

同6年、東京築地に於て神戸丸(後電信丸と改む、長118尺、幅18尺5、深14尺6、総噸数251)と称せし旅客汽船を建造し、大阪を基点とし、

瀬戸内海交通の用に供せり。本船は、鉄製なると、速力の軽快なりしとによりて、当時世人を驚嘆せしめたりと言ふ。

明治の初、「レーマン、ハートマン」商会は、独逸より小鉄製汽船三隻の船材を輸入し、大阪に於て之を組立て、「アドラー」「ワショー」

及「ペルリン」(後福山丸と改む)と命名せりと言う。

明治14年、阿波国徳島に於て、効鉄丸と名づけられたる108噸の鉄製汽船を製造せりと言う。爾来鉄船の製造せられたるものあるを聞かず。

「興讃丸」については、重複して記されている。「新潟丸」及び「アドラー(→快鷹丸)」「ワショー(→鷲丸)」「ペルリン(→興讃丸)」は、

鉄材を輸入した国内組立船。「ペルリン」の「福山丸」改名は、確認できなかった。1882(M15)青森県沖で遭難の「福山丸」は、横須賀造船所建

造の別船。また、「効鉄丸」は先に記したとおり、熊本藩「奮迅丸」の後身、「徳島丸」の船殻を流用再生したもので、国内建造の鉄船ではない。

「電信丸」という長寿船のことは、山田廸生氏が『船の雑誌』に書かれた「電信丸のこと」を読んで知った。二学年合同の小笠原中修学旅行の際、

竹橋の書店で求めた『船の雑誌』3冊は、帰路の椿丸船中で目を通した。

「電信丸」は明治初期における国内建造の鉄船で、驚くべき長命を保ったことや、その建造経緯は謎に包まれていること等、本当の面白さや海事史

上の位置を理解したのは、かなり後になってから。「電信丸」への興味は、汽船導入期への関心を深め、尼崎伊三郎・尼崎汽船部の史料調査へ繋が

っていった。

東京港で船の仕事に就いてから、「電信丸」建造の地とされる「築地波止場跡」を毎日望み、その都度、誕生の経緯の不思議を考えることになった。

しかし、なかなか「電信丸」は姿を見せてくれなかった。先頃ようやく、築地で建造された証拠史料を確認した。

史料を確認した翌朝、早めに自宅を出て、「はとば公園」に立ち寄り、この地で148年前に建造された「カーベ号」に思いを巡らせ、建造に従事し

たセヱシイル氏へ、「確かにここで造ったと、ようやく判ったよ」と語りかけた。

築地波止場の対岸は、東京湾汽船月島工場の跡地。また、波止場北側は川崎造船所発祥の地。

明治初期、船名の重複期間は無いものの、「電信丸」は2隻存在した。セヱシイル氏の建造した「電信丸(カーベ号)」は2隻目。先ず、1隻目の

「電信丸」から史料を追ってみたい。

最初の「電信丸」は工部省電信寮に所属した。『海底線百年の歩み』によると、本邦最初の海底線は、1872(M5).08関門海峡に敷設された。この

敷設には、蒸気船は使用されていない。敷設は、「団平船2艘を舫い、これに板を渡し、その上に海底線を積み込み・・(略)・・曳船として和船

10数艘を傭って、舫った2艘の団平船を曳かせ」て施工した。

敷設後、重錘取付箇所に障害が発生し、翌1873(M6).10に第2海底線を敷設した。施工は、弁天沖に埋没している太くて丈夫な浅海線を、莫大な労

力と時間をかけて取り出し、前回とほぼ同様に団平船3艘を舫い、これを小蒸気船「電信丸」に曳かせて行った。

一方、津軽海峡への海底線敷設工事は、大北電信会社に委託され、1974(M7).10竣工。工事に先立ち、1872(M5).12には、御雇外国人の電信丸船

長「エドワルト・ウィルソン・ハスウェル」等を派遣し、海底線敷設線路を測量した。「電信丸」も津軽海峡へ航海したとみられる。

同書巻末には海底線敷設船一覧が掲載され、その最上段に記載の「電信丸」は、工部省所属、「1872(M5).08~1874(M7).04/1年10月間稼働」

とある。この電信寮「電信丸」稼働期間中に、「カーベ号」は建造されている。

これは1896(M29).01.03撮影の「馬関海峡海底電線沈布之図」。大阪商船ファンネルマークの小型汽船が、「合いの子船」と共に写っている。船名は読み

取れない。「電信丸」を用いた敷設も、こんな光景だったろう。

政府は1870(M3)に東京~長崎間の電信線架設を決定し、技術者や機械物品を欧州に求めた際、電信寮「電信丸」は、欧州で建造されたと思われる。

5年後の1875(M8).02に、電信寮は「電信丸」を競売に付した。『横浜毎日新聞』掲載の広告は次のとおり。

一 内仕掛蒸気船 一艘

但 船号 電信丸

一 馬力 80

一 噸数 151

一 端船三艘 其附属船具一式

船質に関する記載は無いものの、「電信丸」の馬力と噸数が明らかになった。セヱシイル建造「電信丸」とは、要目の異なる別船と判る。

その後、電信寮「電信丸」はどうなったか。大胆な推測をしてみたい。M9汽船表に掲載の「静岡丸」(1876(M9)に外国人から購入)の要目は、

それに近いと判った。

競売広告 M9汽船表 M18汽船表 M20 船名録

船名 電信丸 静岡丸 静岡丸 静岡丸

船質 - 鉄 鉄 鉄

推進器 内仕掛 暗車 螺旋 -

馬力 80 75 名60 実240 公60

噸数 151 150 283.6 総457 登283

長 - 141.5 142.1 142

製造地 - - 不明 蘇格蘭

製造年 - - 不明 不詳

電信寮「電信丸」は外国人が落札し、1876(M9)茶商山崎彌七(静岡)に転売され、「静岡丸」と改名されたのではなかろうか。1881(M14)静隆

社の設立に際し、山崎は発起人の一人となり、「静岡丸」は同社所有となる。同船は横浜~清水に就航し、1886(M19).05「三浦丸」と観音崎沖

で衝突して失われた。因みに、『M20船名録』に記された建造地は「スコットランド」。

「電信丸」347 / HBLMは、『M26船名録』に1873(M6).02建造、製造地名「東京築地柳原町」、造船工長「セイガイ」、前名「コウベマル」と

記される。これまでは、このあたりまでしか判らなかった。

この「電信丸」は、M10汽船表に外国人からの買入船として初記載される。築地建造という『船名録』の記録と、一体どのように整合するのか、最

初は理解できなかった。

その後、「電信丸」について、山田廸生氏が『海事史研究74号』(2017.11)に研究を発表された。この論文により、1877(M10)、ドイツ商人キ

ニフルから「カーベ号」を購入した古野嘉三郎は「電信丸」と改名。その旗章を大阪府へ届け出たと、明らかになった。

この「届け出」年は、汽船表の「外国人からの買入」年と一致する。「電信丸」は建造から1877(M10)まで、日本籍に無かった。このことは、日

本籍にあった船を外国人が購入し、再度、日本人が購入した「静岡丸」のような場合、同様の扱いになったことだろう。

「カーベ号」に関し、新たな史料「JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B12083333200、東京地所貸借関係雑件(B-3-12-1-44)(外務省外交史料

館)」を確認した。この発見により、「電信丸」の前身「カーベ号」は、東京築地で建造されたという、確たる裏付けを得た。

1873(M6).05、「セヱシイル」は独逸国領事「ヱム・マリテン・ヘール」を通じ、「船打立」のため、築地税関所属地を借用したい旨を申し出た。

辨事局、考法局の協議を経て、東京府知事大久保一翁は、(業務に)「差支えの無い」税関波止場北側地所200坪を、6月より5ヶ月間、「船打立」

用として貸し出す旨の回答をした。地代は1ヶ月につき坪2銭5厘。竣工を10月頃として、借地期間を設定したと考えられる。

「カーベ号」の建造は、臨時的な借地であったことや、5ヶ月という建造期間から、大阪川崎新田で建造の3隻と同様、キット組立船と思われる。

旧石川島修船所跡地を借受けた平野富二は、1876(M9).10.30に石川島平野造船所を創立し、同所による鉄船建造は、1887(M20)軍艦「鳥海」が

最初であった。また、川崎正蔵は、「カーベ号」の建造された同じ地所(波止場北側)を借受け、川崎築地造船所を設けたのは1878(M11).05.06。

同所は閉鎖まで、鉄船を建造していない。

明治16年測量同19年製版同20年8月26日出版の参謀本部陸軍部測量局「五千分一東京図(第三号南東部)」を確認すると、川崎造船所の敷地に斜

路がある(着色は筆者)。三島康雄著『川崎正蔵の生涯』は、築地波止場の船溜りを「池」とし、この周囲に船台があったと推測されているが、船

台は斜路に設けられたと思われる。

1877(M10).03.15「カーベ号」は東京から神奈川へ寄港した。03.17付『横浜毎日新聞』は、ドイツ人所有「神戸丸」は、米人フラチア(?)氏を船将(船

長か?)として、「神戸へ売船に行く」と報じている。

同船は03.27神奈川を出港し、午後7時浦賀へ入港。同船の動向は、税関や海軍に怪しまれ、ドイツ国商人キニッフル所有「神戸号」として、偵察を

受けている。時は「西南の役」のただ中。「乗組員ごと、船を鹿児島へ売り渡すのではないか」との憶測もあったようだ。翌03.28午前8時、神戸へ

向けて浦賀を出港。この後、6月迄に古野嘉三郎が購入し、「電信丸」と改名した。

判る範囲で「電信丸」の改装・改造を記すと次のとおり。

1888(M21)汽機換装(二連成2基)。

1908(M41)汽機換装(三連成2基)。併せて船体延長。

1934(S09)主機換装(日本発動機製焼玉機関1基)。

1952(S27)主機換装(木下鉄工所製焼玉機関1基)。併せて船尾機関型改造。

1953(S28)「甲栄丸」と改名。

1957(S32) 行方不明となる。

「電信丸」は絵葉書にも記録されている。

安治川右岸の大阪中央卸売市場に、入船で接岸している姿。

1931(S06)開市場から1934(S09)主機換装までの間の記録。

今治港における記録で、日本発動機製焼玉機関へ換装後の姿。

「9.3.30今治築港竣工記念」という記念印のあることから、主機換装は1934(S09)年

の年明け早々であったと判った。(前年中に着工か。)

これは黒川裕直著『新居浜港を中心とした海事史話』から使用させていただいた。

船尾機関型改造後の姿で船名は「電信丸」。非常に貴重な記録である。

この改造にあたり、主機は木下鉄工所製に換装された。

あらためて、『日本近世造船史』から、鉄船に関する頁を見てみたい。

明治4年、新潟税関が、佐渡国夷港に於て建造したる新潟丸(長82尺、幅17尺、深6尺、総噸数64、公称馬力10)は、我国に於ける最初の

鉄船なるものの如し。然れども、同船は其設計を海外に仰ぎ、本邦に於ては、単に其組立を為したるに過ぎざりき。

同5年、大阪川崎新田に於て製造したる興讃丸(総噸数121、公称馬力17)は、普通貨客の運漕に従事する目的に出でたり。蓋し是れ内国鉄

製商船の嚆矢なりとす。

同6年、東京築地に於て神戸丸(後電信丸と改む、長118尺、幅18尺5、深14尺6、総噸数251)と称せし旅客汽船を建造し、大阪を基点とし、

瀬戸内海交通の用に供せり。本船は、鉄製なると、速力の軽快なりしとによりて、当時世人を驚嘆せしめたりと言ふ。

明治の初、「レーマン、ハートマン」商会は、独逸より小鉄製汽船三隻の船材を輸入し、大阪に於て之を組立て、「アドラー」「ワショー」

及「ペルリン」(後福山丸と改む)と命名せりと言う。

明治14年、阿波国徳島に於て、効鉄丸と名づけられたる108噸の鉄製汽船を製造せりと言う。爾来鉄船の製造せられたるものあるを聞かず。

「興讃丸」については、重複して記されている。「新潟丸」及び「アドラー(→快鷹丸)」「ワショー(→鷲丸)」「ペルリン(→興讃丸)」は、

鉄材を輸入した国内組立船。「ペルリン」の「福山丸」改名は、確認できなかった。1882(M15)青森県沖で遭難の「福山丸」は、横須賀造船所建

造の別船。また、「効鉄丸」は先に記したとおり、熊本藩「奮迅丸」の後身、「徳島丸」の船殻を流用再生したもので、国内建造の鉄船ではない。