1927(S2)年12月15日開催の東京湾汽船臨時株主総会において、渡辺六郎社長、稲木重俊常務は辞任し、代って

中島久万吉社長、林甚之丞常務が就任した。経営陣の交代により、観光事業を中心に据えた「客主貨従」方針が

打ち出され、併せて老朽船整理や月島工場閉鎖を決定した。4月開催の役員会において、9隻3800トンの新造計画や

29隻体制の配船計画、及び大島・下田の観光開発が決定された。これを「第一期拡張計画」といい、ローリングを行

いながら実施に移されることとなった。8月22日開催の役員会では、8隻の新造計画を承認し、具体案として発表

した。

8隻の新造船とは、「菊丸」「桐丸」「紅梅丸」「藤丸」「萩丸」「榊丸」「柏丸」「小桜丸」である。全てディー

ゼル船となり、船種は純客船、貨客船、貨物船にわたった。ただ、過渡期の故か、船尾の形状はクルーザースタンとカウンター

スタンに分かれる。

「松島丸」の項で記したとおり、改革は短期の内に着手・実行された。在来船を改装した「櫻丸」「橘丸」の投

入から、フラッグシップとなった「菊丸」登場までの間、大島・下田航路はどのように変転したか、残された時刻表か

ら運航ダイヤを確認してみたい。

これは『1927(S2)年6月時刻表』に掲載された伊豆諸島航路時刻表。八丈島航路と沼津~神津島航路は省いてい

る。大正中期より、「東京発大島行(及び大島経由)」船便は、「1の日、3の日、5の日、8の日」というパターンで

設定されている。6月の東京出港日時は次のとおり。

6/01.03.11.13.21.23(大島波浮行)20:00発

6/05.15.25(神津島行)20:00発

6/08.18.28(伊東行)20:00発

6/11.27(三宅島行)20:00発

11日には、大島元村に寄港する船便二隻(波浮行と三宅島行)が同時出港している。

『伊豆大島の事情』(T06.11)によると、東京湾汽船の航路は「補助、協定航路を併せ一ヶ月約十二回乃至十三回

の交通あるに至つた」。観光航路化された後の大島航路の隆盛を考えると、1928(S3)年3月まで、旧態依然の運

航パターンであったことを不思議に思う。

大島下田航路の観光転換にあたり、当面、観光船としての使用可能な船は「櫻丸」「橘丸」だけであり、両船を

改装の上、白塗装化した。パンフレットによると、「船内設備を最も家族的に最も社交的に改むると共に、等級廃止と

運賃値下げに会社の利益を度外視する程のデモクラテイツクな改革を断行しました」とある。等級を廃止してモノク

ラスとし、新たに一室貸切の「特別室」を設けた。

これは大島元村沖に停泊する「櫻丸」(左)と「橘丸」。白塗装となった両船を投入した1928(S3)年4月ダイヤ改正

は、大島航路に「日航便」を設定するという、画期的なものであった。これまで、「日航便」という呼称を漠然

と捉えていたが、「毎日就航」を意味する。『読売新聞(S4.04.05)』は、日航初日を次のとおり報じている。

大島へ 日航の初旅 ~春二日の海遊び~

一日午前八時京橋霊岸島を離れた汽船橘丸(四〇〇噸)は私達一行を乗せて椿の香薫る伊豆大島に向つた。

東京湾汽船の東京大島間日航を開始した初航海である。薄曇の空模様は風に小雨を混へ城ヶ島沖に差かかつ

た頃から稍揺れたが豫定の如く午後二時過ぎ大島元村に着いた。

海岸には『祝日航』のアーチが設けられ小学生や青年団が国旗を振つて歓迎した。

このダイヤ改正以降、東京湾汽船は実に多くのパンフレット(時刻表)を製作し、配布・宣伝に務めた。まるで春

を待った花々が一斉に咲き誇るかのような、百花繚乱の様相となる。なかでも黄色い表紙の「東京湾汽船航路案

内」は、数回、改訂版が刷られた。時刻表には、特徴的な円形の日曜表が添えられている。

これが記念すべき1928(S3)年4月の運航ダイヤ。東京湾汽船の改革は、ここからスタートした。従来の運航スケジュール

と異なるのは、東京を毎日08:00に出港すること。

下り(毎日)

東京 08:00発

大島 14:30着、15:00発

熱海 17:30着、17:50発

網代 不定期寄港

伊東 18:40着、18:50発

八幡野 不定期寄港

稲取 20:30着、20:40発

下田 21:40着

上り(毎日)

下田 07:30

稲取 08:4008:50

八幡野 不定期寄港

伊東 10:3010:50

網代 不定期寄港

熱海 11:4012:10

大島 14:4015:10

東京 21:40

早速、4月10日にダイヤ改正を行っている。攝陽商船から「松島丸」を用船し、三隻体制化したのはこの時。改正の

相違点等は次のとおり。

① 往航復航とも伊東寄港を増やし、伊東の利便性を高めた。

② 毎土曜夜と祭日前夜に、大島行夜行便を設定した。

③ 日曜祭日に限り、東京発08時大島行を休航とした。

この改正ではパンフレットは刷られず、改正時刻表は紙貼りされ、夜行便の案内には赤色のスタンプを用いている。他のパ

ンフレットにも、同じスタンプが散見される。

下り(毎日。但し日曜祭日休航)

東京 08:00発

大島 14:00着、14:30発

伊東 16:30着、16:40発

熱海 17:20着、17:40発

網代 不定期寄港

伊東 18:20着、18:30発

八幡野 不定期寄港

稲取 20:10着、20:20発

下田 21:20着

上り(毎日)

下田 07:30着

稲取 08:40着、08:50発

八幡野 不定期寄港

伊東 10:30着、10:40発

網代 不定期寄港

熱海 11:20着、12:05発

伊東 12:45着、12:55発

大島 14:55着、15:25発

東京 21:20着

夜行便下り(毎土曜と祭日前日)

東京 22:00発

大島 04:00着

夜行便上り(毎日曜と祭日)

大島 16:00発

東京 22:00着

6月以降の日曜表が添えられた時刻表には、夜行便も印刷されている。時刻等に変化なし。

次に行われた改正は10月1日であった。改正年月は『鉄道時刻表』から確認した。10月1日改正ダイヤを掲載した「南

豆温泉巡り」という、伊豆半島の温泉を紹介したパンフレットから読み解いてみた。

10月1日改正で運航ダイヤは激変し、伊豆半島観光に重点を置いたものとなった。「櫻丸」「橘丸」を用いた直行遊

覧船は週3便の設定で、東京~大島~下田~稲取~伊東~熱海~東京という、三角ルートに変更された。

このパンフレットでは「櫻丸」「橘丸」を「東京下田直行遊覧船」と記し、在来船を「東京大島間普通船」としている。

相違点等は次のとおり。

① 東京下田直行遊覧船は、毎週月水土21:30発(夜行)となった。

② 直行遊覧船の大島寄港は、往航(下り)のみとなった。

③ 大島行普通船は火木金日に設定され、辛うじて「日航」を確保した。

④ 大島から東京への復航(上り)は、普通船の水木土日のみとなった。

④ 熱海における鉄道連絡の便を図るダイヤとなった。

下り(月水土)

東京 21:30発

大島 04:30着、05:00発

下田 07:30着

上り(火木日)

下田 16:30発

稲取 17:50発

伊東 19:45発

熱海 20:30着、21:00発

東京 04:30着

このダイヤ改正による東京~大島~下田航路(週3便)は一隻運用でこと足り、もう一隻は熱海~下田(毎日)に充

当し、伊豆半島東岸の温泉地へのサービスを厚くしている。

熱海下田航路(毎日)

下田 08:00発

河津 08:55発

稲取 09:25発

八幡野 10:10発

伊東 11:25発

網代 11:55発

熱海 12:15着、12:30発

伊東 13:20着、13:30発

熱海 14:20着、15:40発

網代 15:55発

伊東 16:25発

八幡野 17:40発

稲取 18:15発

河津 18:45発

下田 19:30着

因みに、熱海への鉄道延伸は人車鉄道、軽便鉄道を経て、国有鉄道延伸による熱海駅開業は1925(T14)年3月25日。

熱海電化開業は1928(S3)年2月5日であった。

昭和4年1月以降の日曜表の添えられたパンフレットは、不思議なものであった。本印刷の時刻表の上には、昭和4年1月

改正という貼紙がされている。その、貼紙下の本印刷がこの画像。

大島航路の時刻表のため、赤字で記された「遊覧船(櫻丸、橘丸)」は、往航しか記されていない。欄外には、注

意書として「東京発毎週月水土の大島経由下田行きの復航は大島を経由せず」とある。

当初、この時刻表の意味するところが理解できなかったが、10月1日改正ダイヤと判った。このパンフレットを刷った時点

において、年明け後も10月1日改正ダイヤの使用を計画していたのだろう。急遽、4年1月改正ダイヤを貼紙し、配布し

たものと判った。

昭和4年1月改正ダイヤは、後の東京~大島~下田航路の基本を確立した。集客の季節変動を織り込みつつ、航路やダイ

ヤを設定した試行錯誤の結果であろう。相違点等は次のとおり。

① 大島下田直行遊覧船は、往復とも東京~大島~下田となった。

② 大島行下りは「日航」を確保したが、東京行上りは火水木土日の5日。

③ 熱海下田航路の改変は無く、「櫻丸」「橘丸」を投入したと見られる。

下り(月水土)

東京 21:30発

大島 04:30着、05:00発

下田 07:30着

上り(火木日)

下田 12:00発

大島 14:30着、15:00発

東京 21:30着

昭和4年4月11日改正ダイヤを掲載したパンフレットは、東京下田直航遊覧船を「純客船」と表示している。若干の時刻改

正が行われている。

欄外の東京下田直航遊覧船出港日の下に、赤文字で「七月一日ヨリ毎日出帆」とある。また、「東京大島貨客船発

着時刻東京毎日午前八時出帆」と記されるとおり、大島行貨客船が日航化され、8時出港になった。

下り(純客船。月水土)

東京 21:30発

大島 04:30着、05:00発

下田 07:30着

上り(純客船。火木日)

下田 12:00発

大島 14:30着、15:00発

東京 21:00着

熱海下田航路(純客船。毎日)

下田 08:00発

河津 08:55発

稲取 09:25発

八幡野 10:10発

伊東 11:25発

網代 11:55発

熱海 12:15着、12:30発

伊東 13:20着、13:30発

熱海 14:20着、14:40発

網代 14:55発

伊東 15:25発

八幡野 16:40発

稲取 17:15発

河津 17:45発

下田 18:30着

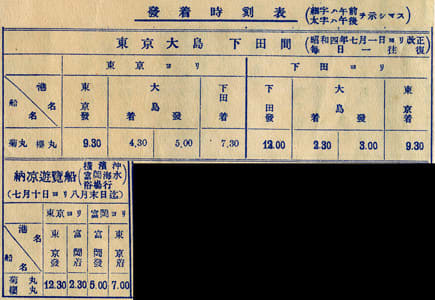

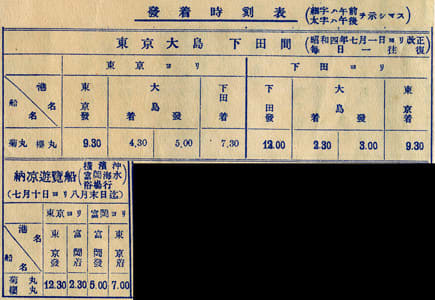

「菊丸」の登場した1929(S4)年7月パンフレットは、東京湾近海の海水浴場を紹介す内容で、初めての左書きパンフレットと

なった。7月1日改正ダイヤの相違点等は次のとおり。

① 東京~大島~下田航路は毎日一往復となった。

② 使用船は「菊丸」と「櫻丸」に限定。

③ 7月10日~8月末日まで、富岡海水浴場行き納涼遊覧船を運航。

東京より(毎日)

東京 21:30発

大島 04:30着、05:00発

下田 07:30着

下田より(毎日)

下田 12:00発

大島 14:30着、15:00発

東京 21:30着

納涼遊覧船(07/10~08/31)

東京 12:30発

富岡 14:30着、17:00発

東京 19:00着

菊丸 34534 / TSPD 756G/T、鋼、1929(S4).04、三菱造船(神戸)、180.1ft(呎)[S05版]

これは『三菱造船神戸造船所製品カタログ』に掲載の「菊丸」の画像。続いて改装前の「櫻丸」「橘丸」。[ ]内は

初出船名録。

櫻丸 28874 / SLCH 397G/T、鋼、1922(T11).05、浦賀船渠(浦賀)、145.0ft(呎)[T12版]

橘丸 29428 / SNBL 392G/T、鋼、1923(T12).05、大阪鉄工所(大阪)、145.0ft(呎)[T13版]

toshi@maru氏に史料のご協力をいただきました。お礼申し上げます。

中島久万吉社長、林甚之丞常務が就任した。経営陣の交代により、観光事業を中心に据えた「客主貨従」方針が

打ち出され、併せて老朽船整理や月島工場閉鎖を決定した。4月開催の役員会において、9隻3800トンの新造計画や

29隻体制の配船計画、及び大島・下田の観光開発が決定された。これを「第一期拡張計画」といい、ローリングを行

いながら実施に移されることとなった。8月22日開催の役員会では、8隻の新造計画を承認し、具体案として発表

した。

8隻の新造船とは、「菊丸」「桐丸」「紅梅丸」「藤丸」「萩丸」「榊丸」「柏丸」「小桜丸」である。全てディー

ゼル船となり、船種は純客船、貨客船、貨物船にわたった。ただ、過渡期の故か、船尾の形状はクルーザースタンとカウンター

スタンに分かれる。

「松島丸」の項で記したとおり、改革は短期の内に着手・実行された。在来船を改装した「櫻丸」「橘丸」の投

入から、フラッグシップとなった「菊丸」登場までの間、大島・下田航路はどのように変転したか、残された時刻表か

ら運航ダイヤを確認してみたい。

これは『1927(S2)年6月時刻表』に掲載された伊豆諸島航路時刻表。八丈島航路と沼津~神津島航路は省いてい

る。大正中期より、「東京発大島行(及び大島経由)」船便は、「1の日、3の日、5の日、8の日」というパターンで

設定されている。6月の東京出港日時は次のとおり。

6/01.03.11.13.21.23(大島波浮行)20:00発

6/05.15.25(神津島行)20:00発

6/08.18.28(伊東行)20:00発

6/11.27(三宅島行)20:00発

11日には、大島元村に寄港する船便二隻(波浮行と三宅島行)が同時出港している。

『伊豆大島の事情』(T06.11)によると、東京湾汽船の航路は「補助、協定航路を併せ一ヶ月約十二回乃至十三回

の交通あるに至つた」。観光航路化された後の大島航路の隆盛を考えると、1928(S3)年3月まで、旧態依然の運

航パターンであったことを不思議に思う。

大島下田航路の観光転換にあたり、当面、観光船としての使用可能な船は「櫻丸」「橘丸」だけであり、両船を

改装の上、白塗装化した。パンフレットによると、「船内設備を最も家族的に最も社交的に改むると共に、等級廃止と

運賃値下げに会社の利益を度外視する程のデモクラテイツクな改革を断行しました」とある。等級を廃止してモノク

ラスとし、新たに一室貸切の「特別室」を設けた。

これは大島元村沖に停泊する「櫻丸」(左)と「橘丸」。白塗装となった両船を投入した1928(S3)年4月ダイヤ改正

は、大島航路に「日航便」を設定するという、画期的なものであった。これまで、「日航便」という呼称を漠然

と捉えていたが、「毎日就航」を意味する。『読売新聞(S4.04.05)』は、日航初日を次のとおり報じている。

大島へ 日航の初旅 ~春二日の海遊び~

一日午前八時京橋霊岸島を離れた汽船橘丸(四〇〇噸)は私達一行を乗せて椿の香薫る伊豆大島に向つた。

東京湾汽船の東京大島間日航を開始した初航海である。薄曇の空模様は風に小雨を混へ城ヶ島沖に差かかつ

た頃から稍揺れたが豫定の如く午後二時過ぎ大島元村に着いた。

海岸には『祝日航』のアーチが設けられ小学生や青年団が国旗を振つて歓迎した。

このダイヤ改正以降、東京湾汽船は実に多くのパンフレット(時刻表)を製作し、配布・宣伝に務めた。まるで春

を待った花々が一斉に咲き誇るかのような、百花繚乱の様相となる。なかでも黄色い表紙の「東京湾汽船航路案

内」は、数回、改訂版が刷られた。時刻表には、特徴的な円形の日曜表が添えられている。

これが記念すべき1928(S3)年4月の運航ダイヤ。東京湾汽船の改革は、ここからスタートした。従来の運航スケジュール

と異なるのは、東京を毎日08:00に出港すること。

下り(毎日)

東京 08:00発

大島 14:30着、15:00発

熱海 17:30着、17:50発

網代 不定期寄港

伊東 18:40着、18:50発

八幡野 不定期寄港

稲取 20:30着、20:40発

下田 21:40着

上り(毎日)

下田 07:30

稲取 08:4008:50

八幡野 不定期寄港

伊東 10:3010:50

網代 不定期寄港

熱海 11:4012:10

大島 14:4015:10

東京 21:40

早速、4月10日にダイヤ改正を行っている。攝陽商船から「松島丸」を用船し、三隻体制化したのはこの時。改正の

相違点等は次のとおり。

① 往航復航とも伊東寄港を増やし、伊東の利便性を高めた。

② 毎土曜夜と祭日前夜に、大島行夜行便を設定した。

③ 日曜祭日に限り、東京発08時大島行を休航とした。

この改正ではパンフレットは刷られず、改正時刻表は紙貼りされ、夜行便の案内には赤色のスタンプを用いている。他のパ

ンフレットにも、同じスタンプが散見される。

下り(毎日。但し日曜祭日休航)

東京 08:00発

大島 14:00着、14:30発

伊東 16:30着、16:40発

熱海 17:20着、17:40発

網代 不定期寄港

伊東 18:20着、18:30発

八幡野 不定期寄港

稲取 20:10着、20:20発

下田 21:20着

上り(毎日)

下田 07:30着

稲取 08:40着、08:50発

八幡野 不定期寄港

伊東 10:30着、10:40発

網代 不定期寄港

熱海 11:20着、12:05発

伊東 12:45着、12:55発

大島 14:55着、15:25発

東京 21:20着

夜行便下り(毎土曜と祭日前日)

東京 22:00発

大島 04:00着

夜行便上り(毎日曜と祭日)

大島 16:00発

東京 22:00着

6月以降の日曜表が添えられた時刻表には、夜行便も印刷されている。時刻等に変化なし。

次に行われた改正は10月1日であった。改正年月は『鉄道時刻表』から確認した。10月1日改正ダイヤを掲載した「南

豆温泉巡り」という、伊豆半島の温泉を紹介したパンフレットから読み解いてみた。

10月1日改正で運航ダイヤは激変し、伊豆半島観光に重点を置いたものとなった。「櫻丸」「橘丸」を用いた直行遊

覧船は週3便の設定で、東京~大島~下田~稲取~伊東~熱海~東京という、三角ルートに変更された。

このパンフレットでは「櫻丸」「橘丸」を「東京下田直行遊覧船」と記し、在来船を「東京大島間普通船」としている。

相違点等は次のとおり。

① 東京下田直行遊覧船は、毎週月水土21:30発(夜行)となった。

② 直行遊覧船の大島寄港は、往航(下り)のみとなった。

③ 大島行普通船は火木金日に設定され、辛うじて「日航」を確保した。

④ 大島から東京への復航(上り)は、普通船の水木土日のみとなった。

④ 熱海における鉄道連絡の便を図るダイヤとなった。

下り(月水土)

東京 21:30発

大島 04:30着、05:00発

下田 07:30着

上り(火木日)

下田 16:30発

稲取 17:50発

伊東 19:45発

熱海 20:30着、21:00発

東京 04:30着

このダイヤ改正による東京~大島~下田航路(週3便)は一隻運用でこと足り、もう一隻は熱海~下田(毎日)に充

当し、伊豆半島東岸の温泉地へのサービスを厚くしている。

熱海下田航路(毎日)

下田 08:00発

河津 08:55発

稲取 09:25発

八幡野 10:10発

伊東 11:25発

網代 11:55発

熱海 12:15着、12:30発

伊東 13:20着、13:30発

熱海 14:20着、15:40発

網代 15:55発

伊東 16:25発

八幡野 17:40発

稲取 18:15発

河津 18:45発

下田 19:30着

因みに、熱海への鉄道延伸は人車鉄道、軽便鉄道を経て、国有鉄道延伸による熱海駅開業は1925(T14)年3月25日。

熱海電化開業は1928(S3)年2月5日であった。

昭和4年1月以降の日曜表の添えられたパンフレットは、不思議なものであった。本印刷の時刻表の上には、昭和4年1月

改正という貼紙がされている。その、貼紙下の本印刷がこの画像。

大島航路の時刻表のため、赤字で記された「遊覧船(櫻丸、橘丸)」は、往航しか記されていない。欄外には、注

意書として「東京発毎週月水土の大島経由下田行きの復航は大島を経由せず」とある。

当初、この時刻表の意味するところが理解できなかったが、10月1日改正ダイヤと判った。このパンフレットを刷った時点

において、年明け後も10月1日改正ダイヤの使用を計画していたのだろう。急遽、4年1月改正ダイヤを貼紙し、配布し

たものと判った。

昭和4年1月改正ダイヤは、後の東京~大島~下田航路の基本を確立した。集客の季節変動を織り込みつつ、航路やダイ

ヤを設定した試行錯誤の結果であろう。相違点等は次のとおり。

① 大島下田直行遊覧船は、往復とも東京~大島~下田となった。

② 大島行下りは「日航」を確保したが、東京行上りは火水木土日の5日。

③ 熱海下田航路の改変は無く、「櫻丸」「橘丸」を投入したと見られる。

下り(月水土)

東京 21:30発

大島 04:30着、05:00発

下田 07:30着

上り(火木日)

下田 12:00発

大島 14:30着、15:00発

東京 21:30着

昭和4年4月11日改正ダイヤを掲載したパンフレットは、東京下田直航遊覧船を「純客船」と表示している。若干の時刻改

正が行われている。

欄外の東京下田直航遊覧船出港日の下に、赤文字で「七月一日ヨリ毎日出帆」とある。また、「東京大島貨客船発

着時刻東京毎日午前八時出帆」と記されるとおり、大島行貨客船が日航化され、8時出港になった。

下り(純客船。月水土)

東京 21:30発

大島 04:30着、05:00発

下田 07:30着

上り(純客船。火木日)

下田 12:00発

大島 14:30着、15:00発

東京 21:00着

熱海下田航路(純客船。毎日)

下田 08:00発

河津 08:55発

稲取 09:25発

八幡野 10:10発

伊東 11:25発

網代 11:55発

熱海 12:15着、12:30発

伊東 13:20着、13:30発

熱海 14:20着、14:40発

網代 14:55発

伊東 15:25発

八幡野 16:40発

稲取 17:15発

河津 17:45発

下田 18:30着

「菊丸」の登場した1929(S4)年7月パンフレットは、東京湾近海の海水浴場を紹介す内容で、初めての左書きパンフレットと

なった。7月1日改正ダイヤの相違点等は次のとおり。

① 東京~大島~下田航路は毎日一往復となった。

② 使用船は「菊丸」と「櫻丸」に限定。

③ 7月10日~8月末日まで、富岡海水浴場行き納涼遊覧船を運航。

東京より(毎日)

東京 21:30発

大島 04:30着、05:00発

下田 07:30着

下田より(毎日)

下田 12:00発

大島 14:30着、15:00発

東京 21:30着

納涼遊覧船(07/10~08/31)

東京 12:30発

富岡 14:30着、17:00発

東京 19:00着

菊丸 34534 / TSPD 756G/T、鋼、1929(S4).04、三菱造船(神戸)、180.1ft(呎)[S05版]

これは『三菱造船神戸造船所製品カタログ』に掲載の「菊丸」の画像。続いて改装前の「櫻丸」「橘丸」。[ ]内は

初出船名録。

櫻丸 28874 / SLCH 397G/T、鋼、1922(T11).05、浦賀船渠(浦賀)、145.0ft(呎)[T12版]

橘丸 29428 / SNBL 392G/T、鋼、1923(T12).05、大阪鉄工所(大阪)、145.0ft(呎)[T13版]

toshi@maru氏に史料のご協力をいただきました。お礼申し上げます。