別名「秋桜」とも呼ばれる、コスモスの季節がやって来た。

昨年「黄色いコスモス」が有る事を初めて知った。

地域の幼稚園児たちが、昨年コスモスの種を採取してくれて、

今年の8月に種まきをし、その後草取りなどをしたが、

例の7月の「北部九州地域の豪雨」で痛め付けられたコスモスだが、

10月に開花して、やや見頃を過ぎたが、快晴の空の下で、

楽しい「コスモス祭り」が今日開催された。

今年も咲いた黄色いコスモス

白やピンクとは明らかに違う

朝から祭りの”のぼり旗”を立てて、祭りを盛り上げた。

主役の園児さん達の到着

車椅子さんグループも到着した。

小学生や他の幼稚園児サン達も参加する予定だったが

新型インフルエンザの猛威のせいで、参加を見合わせられた。

コスモス園を散策する園児と車椅子グループさん達

自分たちが種まき、草取りをしたエリア前での記念撮影

市役所などの来賓さん達の挨拶に疲れる園児さん達

昨年「黄色いコスモス」が有る事を初めて知った。

地域の幼稚園児たちが、昨年コスモスの種を採取してくれて、

今年の8月に種まきをし、その後草取りなどをしたが、

例の7月の「北部九州地域の豪雨」で痛め付けられたコスモスだが、

10月に開花して、やや見頃を過ぎたが、快晴の空の下で、

楽しい「コスモス祭り」が今日開催された。

今年も咲いた黄色いコスモス

白やピンクとは明らかに違う

朝から祭りの”のぼり旗”を立てて、祭りを盛り上げた。

主役の園児さん達の到着

車椅子さんグループも到着した。

小学生や他の幼稚園児サン達も参加する予定だったが

新型インフルエンザの猛威のせいで、参加を見合わせられた。

コスモス園を散策する園児と車椅子グループさん達

自分たちが種まき、草取りをしたエリア前での記念撮影

市役所などの来賓さん達の挨拶に疲れる園児さん達

今年も6月に黒川のホタルの学習をした小学生が、さらに進んだ学習会の為に黒川にやって来た。

今回は、小グループで来た。

薄曇で絶好の校外授業日和だった。

「ホタルを守る会」の会長さんが自分の孫たちに話す雰囲気で優しく、穏やかに、楽しく、校外授業をされた。

写真の後姿に、その優しさと、思いやりがにじみ出ていた。

黒川の井堰の上での学習

熱心にメモを取る子供達

のどかな、そして熱心な学習

井堰下のはじける水、川ニナが棲みやすい様に並べた石ころ

多くの文字や説明は要らない学習場所

恵まれた学習環境

井堰に棲み付いているカワニナ

「ホタルを守る会」で準備した、写真や、資料、「活きているホタルの幼虫」やカワニナ、等を

観て、サワって、熱気ムンムンの学習風景

多くの質問と新しい話を聞いて、手で触った活きているホタルの幼虫

達を、そっと川に戻す生徒たち

来年のホタルの季節にはキットホタルを視に来るだろう。

今回は、小グループで来た。

薄曇で絶好の校外授業日和だった。

「ホタルを守る会」の会長さんが自分の孫たちに話す雰囲気で優しく、穏やかに、楽しく、校外授業をされた。

写真の後姿に、その優しさと、思いやりがにじみ出ていた。

黒川の井堰の上での学習

熱心にメモを取る子供達

のどかな、そして熱心な学習

井堰下のはじける水、川ニナが棲みやすい様に並べた石ころ

多くの文字や説明は要らない学習場所

恵まれた学習環境

井堰に棲み付いているカワニナ

「ホタルを守る会」で準備した、写真や、資料、「活きているホタルの幼虫」やカワニナ、等を

観て、サワって、熱気ムンムンの学習風景

多くの質問と新しい話を聞いて、手で触った活きているホタルの幼虫

達を、そっと川に戻す生徒たち

来年のホタルの季節にはキットホタルを視に来るだろう。

先日、市の”環境首都政策課”が行った「黒川の生物探し」に参加した。

当日は下流側で清掃活動を行ったので、途中からの参加になった。

以前から、黒川にアユが生息している情報は知っていたが、

実物を観たのは今回が初めてである。

大きさは15cm前後だが、さすがにアユの動きは素早い。

その他奇麗な魚体のオイカワの♂などが捕まえられていた。

参加者のフミリー

ここいらは先の豪雨の時には、濁流、激流となって、荒れ狂っていた川だが、

水量が落ち着くと、アユをはじめ夫々の生き物達が元の自分達の

テリトリーにチャンと戻っているのが凄い。

下流のホタルの幼虫達もチャンと生き延びてくれているだろう

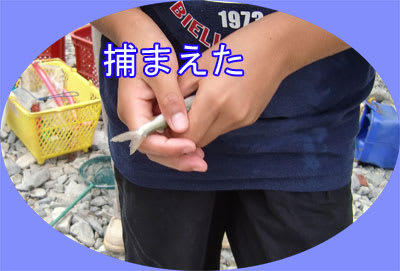

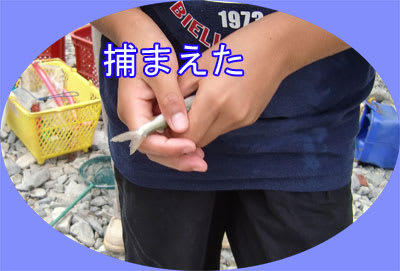

鮎やドンコなどを捕まえた。

オイカワ

皆で獲物を観察

元気な鮎がやっと手掴み出来た。

僕にも出来た。

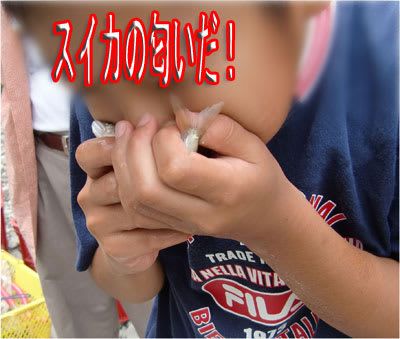

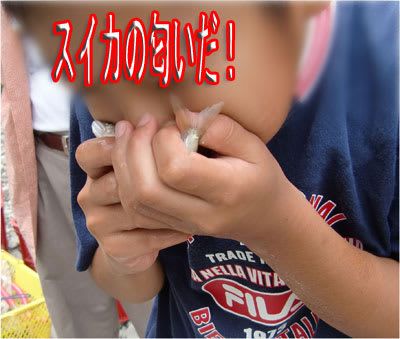

NPOの指導者さんが”匂いを嗅いでみろ”と言われた。

”スイカの匂いだ!” と子供が言った。

普通の魚は生臭い魚の臭いだが、鮎は植物の匂いがするそうだ。

元気な鮎は直ぐに逃げる

掴まえた生き物を、観察後は元にリリースする組

持って帰って、鮎の塩焼きにして食べる組

自宅で観賞用に飼育する組

夫々の思いを込めて楽しい一時を過ごして帰っていった。

当日は下流側で清掃活動を行ったので、途中からの参加になった。

以前から、黒川にアユが生息している情報は知っていたが、

実物を観たのは今回が初めてである。

大きさは15cm前後だが、さすがにアユの動きは素早い。

その他奇麗な魚体のオイカワの♂などが捕まえられていた。

参加者のフミリー

ここいらは先の豪雨の時には、濁流、激流となって、荒れ狂っていた川だが、

水量が落ち着くと、アユをはじめ夫々の生き物達が元の自分達の

テリトリーにチャンと戻っているのが凄い。

下流のホタルの幼虫達もチャンと生き延びてくれているだろう

鮎やドンコなどを捕まえた。

オイカワ

皆で獲物を観察

元気な鮎がやっと手掴み出来た。

僕にも出来た。

NPOの指導者さんが”匂いを嗅いでみろ”と言われた。

”スイカの匂いだ!” と子供が言った。

普通の魚は生臭い魚の臭いだが、鮎は植物の匂いがするそうだ。

元気な鮎は直ぐに逃げる

掴まえた生き物を、観察後は元にリリースする組

持って帰って、鮎の塩焼きにして食べる組

自宅で観賞用に飼育する組

夫々の思いを込めて楽しい一時を過ごして帰っていった。

ホタルの保護活動をしている、「香月・黒川」に

今年もライオンズクラブの方達がボランテイアの清掃活動に来られた。

昨年、一昨年と継続して活動をしておられる。

ただひたすら”感謝、感謝”である。

今年も大勢のライオンズクラブの皆さんが参加された。

腰までの胴長靴を持参で、参加していただいている。

外来種の大カナダ藻の繁殖が凄い

大勢の皆さんの協力で瞬く間に片付いた。

まだまだ、残暑厳しい中を有難う御座いました。

今年もライオンズクラブの方達がボランテイアの清掃活動に来られた。

昨年、一昨年と継続して活動をしておられる。

ただひたすら”感謝、感謝”である。

今年も大勢のライオンズクラブの皆さんが参加された。

腰までの胴長靴を持参で、参加していただいている。

外来種の大カナダ藻の繁殖が凄い

大勢の皆さんの協力で瞬く間に片付いた。

まだまだ、残暑厳しい中を有難う御座いました。

素晴らしい話を聞かせて戴いた。

遠賀川河川事務所の方達の主催で、香月・黒川に棲んでいる魚たちの話を聞かせて戴いた。

先生は九州大学の生物の専門の先生たちだ。

鯉やメダカやオイカワなどが沢山いるのは知っていたが、

こんなに沢山の種類の魚達が生き残って棲んでいる川とは知らなかった。

ホタルを通じて多くの事を知る事が出来て幸せだ。

先ずは、図面での説明から

九州大学の先生方が調査されて、確認された黒川の魚達。

凡そ30数種類の魚が載っている。

投網

一投で数種類の魚をゲットされた。

すごーい!投網名人だ!

と皆で驚嘆したら

先生が

”凄いのはこの川だ!”

とおっしゃった。

普通これだけの種類の魚を獲るには汗だくになって、あちこち網を投げまっくっても

こんなには入らない。

凄いのはこの「黒川の自然です」とおっしゃった。

投網の名人には以前も「中島」や

「遠賀川」でも出遭った。

ドジョウ掬いも名人

黒川の下流域にもホタルが棲めるように

河川の改修工事をすすめておられたが

稀少生物のドジョウが棲んでいるとの情報で

改修工事を中断しておられた。

そこで”稀少生物のドジョウ”とホタルの”共生”が可能かどうかの

調査、意見交換の場が持たれた。

地元住民の目の前で稀少種の”ドジョウ”を見事に数匹採取された

ドジョウ掬い名人に拍手を送りたい。

獲れたてのピチピチ魚をしめしての現地説明

凄ーいの連発で

現地説明会が有意義に進んだ。

遠賀川河川事務所の方達の主催で、香月・黒川に棲んでいる魚たちの話を聞かせて戴いた。

先生は九州大学の生物の専門の先生たちだ。

鯉やメダカやオイカワなどが沢山いるのは知っていたが、

こんなに沢山の種類の魚達が生き残って棲んでいる川とは知らなかった。

ホタルを通じて多くの事を知る事が出来て幸せだ。

先ずは、図面での説明から

九州大学の先生方が調査されて、確認された黒川の魚達。

凡そ30数種類の魚が載っている。

投網

一投で数種類の魚をゲットされた。

すごーい!投網名人だ!

と皆で驚嘆したら

先生が

”凄いのはこの川だ!”

とおっしゃった。

普通これだけの種類の魚を獲るには汗だくになって、あちこち網を投げまっくっても

こんなには入らない。

凄いのはこの「黒川の自然です」とおっしゃった。

投網の名人には以前も「中島」や

「遠賀川」でも出遭った。

ドジョウ掬いも名人

黒川の下流域にもホタルが棲めるように

河川の改修工事をすすめておられたが

稀少生物のドジョウが棲んでいるとの情報で

改修工事を中断しておられた。

そこで”稀少生物のドジョウ”とホタルの”共生”が可能かどうかの

調査、意見交換の場が持たれた。

地元住民の目の前で稀少種の”ドジョウ”を見事に数匹採取された

ドジョウ掬い名人に拍手を送りたい。

獲れたてのピチピチ魚をしめしての現地説明

凄ーいの連発で

現地説明会が有意義に進んだ。

ホタルの保護活動に周辺の住民の方、

そして河川を管理の行政の方達の協力、ご理解の下に、

黒川のホタル水路の草刈は例年7月に実施して頂いている。

ここのゲンジボタルは例年5月下旬から6月上旬に飛翔のピークを向かえる。

ゲンジボタルは、水路脇の草やコケなどに産卵するので、卵がついている草を刈ってしまって、

河川敷をきれいにする事は、

ゲンジボタルの卵が付いている植物を刈り取って、卵を一緒に捨ててしまう事になる。

そんな訳で、ホタル保護団体としては、草刈は遅いが好い。

しかし遅くなると草が伸び過ぎて、蚊やヘビ等の不快な生き物が増えすぎる。

又、夏休みには周辺の子供達が川で水遊びをする。

それまでには、草刈が済んだ快適な河川敷、水路が要求される。

また、遅くなると植物の茎が硬くなり、草刈機の歯が折れたり、大変である。

今年の黒川の草刈は7月10日よりはじめて頂いた。

その様子を残して置こう。

草刈前の復元水路の様子

草刈

暑い中での草刈

刈り取った草は重機で集められる。

刈り取った枯れ草の片付け

片付け-2

草刈が済んだ水路

ゲンジボタルの幼虫や餌のカワニナの生存率が

来年のホタルの飛翔に大きな影響を与える

今年の業者さんはかなり気を使って、草刈をされていた様だ。

ゲンジボタルが卵から幼虫になって水路での生活に移って行く時期を

実河川で調査するのは大変難しい。

調査の為に河川敷に踏み込むと、卵や幼虫に被害を与えてしまう。

そこで、観察用に、産卵用種ボタルを数匹採取して、陸上で産卵、羽化をさせて

実、河川の様子を判断する。

黒川の場合、5月30、31日が祭りだったので、祭り後の6月2日に数匹の産卵用

ホタルを採取した。

凡そ3週間後に孵化が始まり、7月の10日頃にはほぼ孵化が終わり、

幼虫は水中での生活を始めているので周辺の草刈をしても、

卵の持ち出しは最小限に収められる事になる。

羽化した幼虫は

予め餌の川ニナを沢山保護、成育させていた、

復元水路でに放流して行けばよい

祭り本部前の草刈

そして河川を管理の行政の方達の協力、ご理解の下に、

黒川のホタル水路の草刈は例年7月に実施して頂いている。

ここのゲンジボタルは例年5月下旬から6月上旬に飛翔のピークを向かえる。

ゲンジボタルは、水路脇の草やコケなどに産卵するので、卵がついている草を刈ってしまって、

河川敷をきれいにする事は、

ゲンジボタルの卵が付いている植物を刈り取って、卵を一緒に捨ててしまう事になる。

そんな訳で、ホタル保護団体としては、草刈は遅いが好い。

しかし遅くなると草が伸び過ぎて、蚊やヘビ等の不快な生き物が増えすぎる。

又、夏休みには周辺の子供達が川で水遊びをする。

それまでには、草刈が済んだ快適な河川敷、水路が要求される。

また、遅くなると植物の茎が硬くなり、草刈機の歯が折れたり、大変である。

今年の黒川の草刈は7月10日よりはじめて頂いた。

その様子を残して置こう。

草刈前の復元水路の様子

草刈

暑い中での草刈

刈り取った草は重機で集められる。

刈り取った枯れ草の片付け

片付け-2

草刈が済んだ水路

ゲンジボタルの幼虫や餌のカワニナの生存率が

来年のホタルの飛翔に大きな影響を与える

今年の業者さんはかなり気を使って、草刈をされていた様だ。

ゲンジボタルが卵から幼虫になって水路での生活に移って行く時期を

実河川で調査するのは大変難しい。

調査の為に河川敷に踏み込むと、卵や幼虫に被害を与えてしまう。

そこで、観察用に、産卵用種ボタルを数匹採取して、陸上で産卵、羽化をさせて

実、河川の様子を判断する。

黒川の場合、5月30、31日が祭りだったので、祭り後の6月2日に数匹の産卵用

ホタルを採取した。

凡そ3週間後に孵化が始まり、7月の10日頃にはほぼ孵化が終わり、

幼虫は水中での生活を始めているので周辺の草刈をしても、

卵の持ち出しは最小限に収められる事になる。

羽化した幼虫は

予め餌の川ニナを沢山保護、成育させていた、

復元水路でに放流して行けばよい

祭り本部前の草刈

梅雨後半のこの時季に毎年行われている、”畑祇園”7月初旬の第二土曜日に行われるこの行事。

まだ、「畑貯水池」が出来ていなかった時代に、黒川本谷と東の白木谷が合流するこの地域では、梅雨末期の豪雨、又は、空梅雨の水不足など、稲作文明のこの地域に於いて、新暦7月初旬は”水神様”と切っても切れない縁が続いていたものと考えたれる。

朝から、降ったり、止んだりの天気の中を祇園祭に出かけた。

”政令指定都市”の北九州市にまだ、こんな神秘な厳かな祭りが地域住民の方たちに引き継がれて残っている事に感謝したい。

昨年の様子

一昨年の様子

祇園神輿

神社

準備

氏子

鏡割りー1

鏡割りー2

”もう一つのせー”

続きはこちらに

まだ、「畑貯水池」が出来ていなかった時代に、黒川本谷と東の白木谷が合流するこの地域では、梅雨末期の豪雨、又は、空梅雨の水不足など、稲作文明のこの地域に於いて、新暦7月初旬は”水神様”と切っても切れない縁が続いていたものと考えたれる。

朝から、降ったり、止んだりの天気の中を祇園祭に出かけた。

”政令指定都市”の北九州市にまだ、こんな神秘な厳かな祭りが地域住民の方たちに引き継がれて残っている事に感謝したい。

昨年の様子

一昨年の様子

祇園神輿

神社

準備

氏子

鏡割りー1

鏡割りー2

”もう一つのせー”

続きはこちらに