ぅぅ…うちのお父さんの会社で急に人手が足りなくなっちゃった…とかで急遽関東の工場の整備で回ってしまってました…ぅぅ…ブログの記事を書くのも久しぶりになってしまいましたorz

スミマセン…です

昨年までの長いデフレの中でどんどんと職人さんがいなくなっちゃってて、国内の生産工場もどんどんと海外移転を視野に入れてた中でこんなに突然の景気上向きの予感…で、国内の生産工場に急に大量の発注が出てしまったらしい…のですが、職人さんはデジタルと違って一度いなくなっちゃうともう育てるのに本当に長い時間が必要ですので、誰も工場を整備できる人間がいない…とかでもう老若男女問わずにお父さんのコネで色々無理言って集まってもらったらしいのですが、それでも人数が足りませんため急遽私の方に白羽の矢が…

ぁぁ…でも茨城の工場に行った時に工場長さんが私を見て「あぁようやく若い子が入ったんだねぇ…いやぁこの工場も安泰だよ」って仰られてて、まさか今回だけのヘルプ要員です…なんて言えなくて笑ってその場を凌いでしまいましたが、「グローバル」なんて言葉に踊らされてる影でどんどんと崩れていく国内の職人事情にちょっと先行きが心配にもなってしまいましたorz

今回はPWMファンを最大限活かせる変換ケーブルを作ってみます!

今回はPWMファンを最大限活かせる変換ケーブルを作ってみます!

…って言うコトで前置きが長くなりすぎちゃって本当にスミマセンでしたorzorz

えぇ…と…前回はPWMファン(可変速ファン)を可変させずに最大風力だけを引き出すケーブルを作ってみましたが、今回はバリエーション作りも兼ねて、電源は安定したペリフェラルピンから取らせてファンの制御はマザーやファンコントローラからさせられる変換ケーブルを作ってみたいと思います♪♪

前回のケーブルと今回の変換ケーブルがあれば取り合えずファンを全速力で回し続けたい場合には前回の変換ケーブルを、もしも可変速にさせたい場合には今回のケーブルを使えば大丈夫になりますよ

基本的な作成方法は前回と殆ど同じ…になります…のですが、何だかそれだけだとあんまり面白み…がない…ですのと、私は個人的にはあんまりファンを絞って使ったりする予定はありませんので、秋葉原のタイガー無線さんで見つけた面白そうなケーブルを使って変換ケーブルを自作していってみたいと思います(笑)

※この記事の写真も全部クリックで拡大できます

実際に作ってみます

実際に作ってみます

それではココからいつもの写真を交えて私の汚らしいハンダ付け作業が始まります…ですorzorz

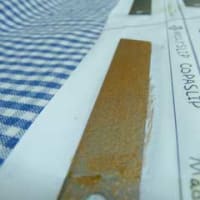

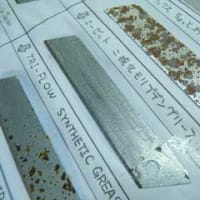

↓今回使うのはこちらの電線です

自動車のワイヤーハーネスとかに使われる矢崎自動車用電線で、左側の束が0.3sq、右側の束が1.25sqになります。

自動車用電線もパッと見は一般的なビニール皮膜のケーブルと同じような感じですが、一般用品と比べて皮膜が薄く出来てるのに結構頑丈で雑に扱っても持ちこたえてくれる良さがありますね

特に良く切れる刃物を当てても皮膜が切れにくかったりしてて、PCケース内でドライブを固定してるガイドのバリに擦っちゃったりする可能性が高い自作PC…って言う分野でもその特性は上手く活かせそうですね♪♪

↓使うコネクタ類は前回と同じような感じです

今回も全部コネクタは秋葉原の千石電商さんでそろえてて、左から

FAN用4pinピンヘッダー

FAN用4pinピンヘッダー

FAN用4pinハウジングと、その下が

FAN用4pinハウジングと、その下が

FAN用電源コンタクトピン

FAN用電源コンタクトピン

ペリフェラル電源メスコネクタとその下が

ペリフェラル電源メスコネクタとその下が

ペリフェラル電源メス用ピン

ペリフェラル電源メス用ピン

ペリフェラル電源オスコネクタとその下が

ペリフェラル電源オスコネクタとその下が

ペリフェラル電源オス用ピン

ペリフェラル電源オス用ピン

…に、なります

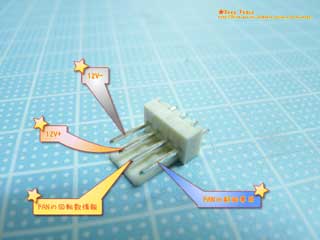

↓今回のピンヘッダは可変速ファンに対応した4pin仕様になってて

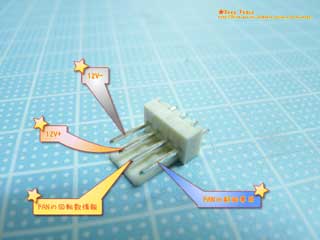

↓それぞれの接続方法はこんな感じになります

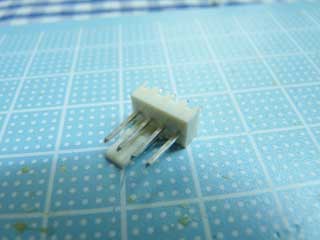

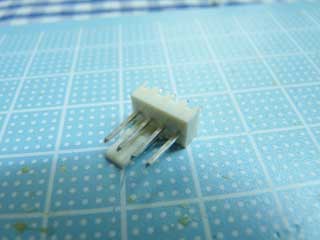

↓ハウジングも今回は4pinになります

↓ハウジングには1番ピン(GNDピン)を示す「1」と言う数字が刻印されています。

↓ペリフェラルコネクタ側は前回と全く同じです

一応ペリフェラル側もハンダで接続していっちゃいますが、ペリフェラルコネクタ用ピンはオープンバレルのギボシ端子になってますので、オープンバレル対応の圧着工具があればそちらでも接続できますよ♪♪

↓それではまずはそれぞれの長さにケーブルをカットします。

写真左から同じ長さの0.3sq線を2本(ファンの回転数情報と制御用に使います)、真ん中も同じ長さの1.25sqを2本(ピンヘッダからペリフェラルコネクタまでに使います)、そして右側も同じ長さの1.25sqを4本(ペリフェラルコネクタのオス側とメス側を繋げます)、合計で8本を切り出します。

前回も書かせていただきました…のですが、ファンの回転数情報と制御用のケーブルは気持ち長めに取っておくと後々の取り回しがしやすくなりますよ♪

↓切り出したケーブルの先端を少し剥いてください

↓そしたらフラックスを垂らして予備ハンダを盛ってください。

↓ピンヘッダのガイドをニッパーの先で切り取ります

わ…私も最初全然気がつきませんでしたが、実はこの写真を撮影する前に一つプロトタイプを作っててそっちをつなげてみた時にこのガイドが完全に4pin専用になっちゃっててTY-143を繋げられませんでしたため、今回は最初から削っておこう…って思いました

↓取り合えずこんな感じになったら接続作業を開始します

↓接続するピンだけ外に出してマスキングテープで留めます。

↓そしたらフラックスを垂らして…

↓予備ハンダを盛ります

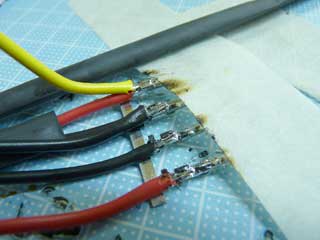

↓まずは端っこの12V-(GND)から接続します

ぉぉぁ…ちょ…ちょっと1.25sqだと太すぎたかしら…

↓取り合えず熱収縮チューブを入れて完全に絶縁しますorz

↓次に12V+を接続します

↓そちらにも熱収縮チューブを入れて絶縁します

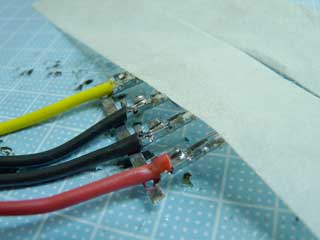

↓次にファンの回転数情報用線を接続します

↓そちらも熱収縮チューブで絶縁します

↓最後にファンの制御用線を接続します…

↓それも絶縁してください

うわぁ…も…もうカオス接続ですね

で…でも一応コレでピンヘッダ周りの接続は完了です

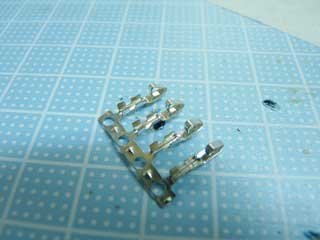

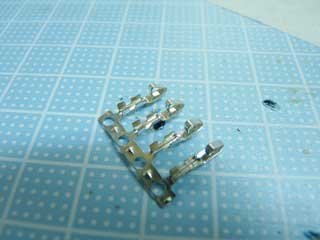

↓次にファン用コンタクトピンを出します。

↓こちらもマスキングテープで留めたら

↓フラックスを垂らして

↓予備ハンダを盛っておきます

↓そしてさっきの信号線を接続します

↓接続したコンタクトピンをバラしておきます。

↓取りあえず熱収縮チューブを通して…

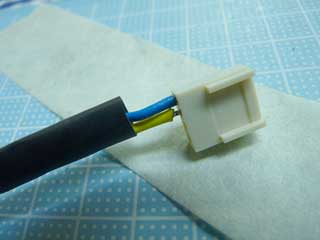

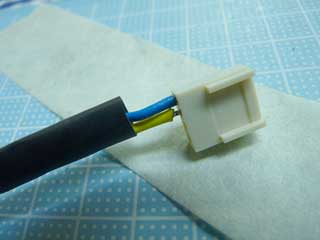

↓ハウジングを接続します

ココまでで取りあえず信号線周りは完成しました

↓次にペリフェラルコネクタに接続するケーブルにも熱収縮チューブを通します。

↓次にメスピン側をマスキングテープで留めて…

↓フラックスを垂らして…

↓予備はんだを盛っておきます

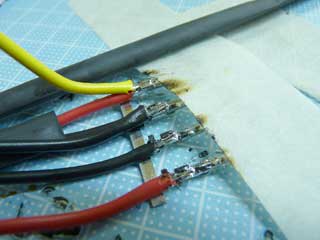

↓12V+と12V-はピンヘッダーから来てる線の上に重ねるようにしてハンダ付けしていきます。

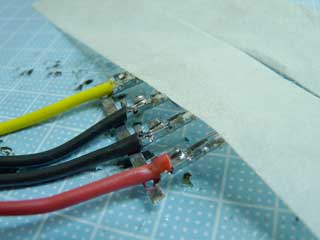

↓オスピン側も同じように処理していきます

オスピン側は特に重ねたりする接続がありませんのでちょっと楽(?)ですよね♪♪

↓次にメスピン側のハウジングを装着します。

↓オスピン側のハウジングをつける前に熱収縮チューブを通しておきます。

↓この状態になったら取り合えずテスターで導通を確認しておいてください

↓導通が大丈夫でしたらコンロやライターで熱収縮チューブを炙って縮ませてください。

↓後は前回と同じようにホットボンドで固めれば完成です♪♪

↓ホットボンドは熱収縮チューブに被さるようにして塗るのがポイントです♪

こうするコトで埃の進入を防ぐことが出来ますよ♪♪

3pinが出来れば4pinも楽々♪

3pinが出来れば4pinも楽々♪

…って言うコトで出張のせいで大分更新が開いてしまってすみません…が、今回は4pinの変換ケーブルを作ってみました♪♪

基本的な手順は3pinも4pinも全く同じですので、手順とピンアサインだけちゃんと掴めればいつでもどんな長さの変換ケーブルでも用意するコトが出来る柔軟性はやっぱり自作ならでは…の面白さですよね

実は秋葉原の千石電商さんにはこのコネクタの他にもSATA用電源ピンとかグラフィックスボード用の4ピンコネクタとかも置いてたりしますので、ペリフェラルコネクタが作れるようになれば後はそれらコネクタだけストックしておいたらPC内の色々な電源コネクタがペリフェラルから変換出来るようになりますよ

関係がありそうな他の記事…

関係がありそうな他の記事…

PC内のCPU・ケースファンを分解して整備しよう!

PC内のCPU・ケースファンを分解して整備しよう!

軸音が煩いと言われてるScythe社製「隼」と、ボールベアリング式のファンを分解して軸音を限りなくゼロに近づけさせました!

電源ケーブルの自作で「1秒以内のBIOS起動」にトライ!

電源ケーブルの自作で「1秒以内のBIOS起動」にトライ!

電源ケーブルをオーバースペックなモノにするとBIOSの立ち上がりが変わる!

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!

ファン用電源を安定したペリフェラル4pinから取るためのケーブルを自作してみました…高効率化するとファンの立ち上がりが全然違ってきました!

Prolimatechのスリムファン「Ultra Sleek Vortex 14」の軸音を無音にしよう!

Prolimatechのスリムファン「Ultra Sleek Vortex 14」の軸音を無音にしよう!

140mmなのにスリムタイプ、加えて17枚羽って言う異色なProlimatech社製ケースファン「Ultra Sleek Vortex 14」を分解して再整備してみました♪

スミマセン…です

昨年までの長いデフレの中でどんどんと職人さんがいなくなっちゃってて、国内の生産工場もどんどんと海外移転を視野に入れてた中でこんなに突然の景気上向きの予感…で、国内の生産工場に急に大量の発注が出てしまったらしい…のですが、職人さんはデジタルと違って一度いなくなっちゃうともう育てるのに本当に長い時間が必要ですので、誰も工場を整備できる人間がいない…とかでもう老若男女問わずにお父さんのコネで色々無理言って集まってもらったらしいのですが、それでも人数が足りませんため急遽私の方に白羽の矢が…

ぁぁ…でも茨城の工場に行った時に工場長さんが私を見て「あぁようやく若い子が入ったんだねぇ…いやぁこの工場も安泰だよ」って仰られてて、まさか今回だけのヘルプ要員です…なんて言えなくて笑ってその場を凌いでしまいましたが、「グローバル」なんて言葉に踊らされてる影でどんどんと崩れていく国内の職人事情にちょっと先行きが心配にもなってしまいましたorz

今回はPWMファンを最大限活かせる変換ケーブルを作ってみます!

今回はPWMファンを最大限活かせる変換ケーブルを作ってみます!…って言うコトで前置きが長くなりすぎちゃって本当にスミマセンでしたorzorz

えぇ…と…前回はPWMファン(可変速ファン)を可変させずに最大風力だけを引き出すケーブルを作ってみましたが、今回はバリエーション作りも兼ねて、電源は安定したペリフェラルピンから取らせてファンの制御はマザーやファンコントローラからさせられる変換ケーブルを作ってみたいと思います♪♪

前回のケーブルと今回の変換ケーブルがあれば取り合えずファンを全速力で回し続けたい場合には前回の変換ケーブルを、もしも可変速にさせたい場合には今回のケーブルを使えば大丈夫になりますよ

基本的な作成方法は前回と殆ど同じ…になります…のですが、何だかそれだけだとあんまり面白み…がない…ですのと、私は個人的にはあんまりファンを絞って使ったりする予定はありませんので、秋葉原のタイガー無線さんで見つけた面白そうなケーブルを使って変換ケーブルを自作していってみたいと思います(笑)

※この記事の写真も全部クリックで拡大できます

実際に作ってみます

実際に作ってみますそれではココからいつもの写真を交えて私の汚らしいハンダ付け作業が始まります…ですorzorz

↓今回使うのはこちらの電線です

自動車のワイヤーハーネスとかに使われる矢崎自動車用電線で、左側の束が0.3sq、右側の束が1.25sqになります。

自動車用電線もパッと見は一般的なビニール皮膜のケーブルと同じような感じですが、一般用品と比べて皮膜が薄く出来てるのに結構頑丈で雑に扱っても持ちこたえてくれる良さがありますね

特に良く切れる刃物を当てても皮膜が切れにくかったりしてて、PCケース内でドライブを固定してるガイドのバリに擦っちゃったりする可能性が高い自作PC…って言う分野でもその特性は上手く活かせそうですね♪♪

↓使うコネクタ類は前回と同じような感じです

今回も全部コネクタは秋葉原の千石電商さんでそろえてて、左から

FAN用4pinピンヘッダー

FAN用4pinピンヘッダー FAN用4pinハウジングと、その下が

FAN用4pinハウジングと、その下が FAN用電源コンタクトピン

FAN用電源コンタクトピン ペリフェラル電源メスコネクタとその下が

ペリフェラル電源メスコネクタとその下が ペリフェラル電源メス用ピン

ペリフェラル電源メス用ピン ペリフェラル電源オスコネクタとその下が

ペリフェラル電源オスコネクタとその下が ペリフェラル電源オス用ピン

ペリフェラル電源オス用ピン…に、なります

↓今回のピンヘッダは可変速ファンに対応した4pin仕様になってて

↓それぞれの接続方法はこんな感じになります

↓ハウジングも今回は4pinになります

↓ハウジングには1番ピン(GNDピン)を示す「1」と言う数字が刻印されています。

↓ペリフェラルコネクタ側は前回と全く同じです

一応ペリフェラル側もハンダで接続していっちゃいますが、ペリフェラルコネクタ用ピンはオープンバレルのギボシ端子になってますので、オープンバレル対応の圧着工具があればそちらでも接続できますよ♪♪

↓それではまずはそれぞれの長さにケーブルをカットします。

写真左から同じ長さの0.3sq線を2本(ファンの回転数情報と制御用に使います)、真ん中も同じ長さの1.25sqを2本(ピンヘッダからペリフェラルコネクタまでに使います)、そして右側も同じ長さの1.25sqを4本(ペリフェラルコネクタのオス側とメス側を繋げます)、合計で8本を切り出します。

前回も書かせていただきました…のですが、ファンの回転数情報と制御用のケーブルは気持ち長めに取っておくと後々の取り回しがしやすくなりますよ♪

↓切り出したケーブルの先端を少し剥いてください

↓そしたらフラックスを垂らして予備ハンダを盛ってください。

↓ピンヘッダのガイドをニッパーの先で切り取ります

わ…私も最初全然気がつきませんでしたが、実はこの写真を撮影する前に一つプロトタイプを作っててそっちをつなげてみた時にこのガイドが完全に4pin専用になっちゃっててTY-143を繋げられませんでしたため、今回は最初から削っておこう…って思いました

↓取り合えずこんな感じになったら接続作業を開始します

↓接続するピンだけ外に出してマスキングテープで留めます。

↓そしたらフラックスを垂らして…

↓予備ハンダを盛ります

↓まずは端っこの12V-(GND)から接続します

ぉぉぁ…ちょ…ちょっと1.25sqだと太すぎたかしら…

↓取り合えず熱収縮チューブを入れて完全に絶縁しますorz

↓次に12V+を接続します

↓そちらにも熱収縮チューブを入れて絶縁します

↓次にファンの回転数情報用線を接続します

↓そちらも熱収縮チューブで絶縁します

↓最後にファンの制御用線を接続します…

↓それも絶縁してください

うわぁ…も…もうカオス接続ですね

で…でも一応コレでピンヘッダ周りの接続は完了です

↓次にファン用コンタクトピンを出します。

↓こちらもマスキングテープで留めたら

↓フラックスを垂らして

↓予備ハンダを盛っておきます

↓そしてさっきの信号線を接続します

↓接続したコンタクトピンをバラしておきます。

↓取りあえず熱収縮チューブを通して…

↓ハウジングを接続します

ココまでで取りあえず信号線周りは完成しました

↓次にペリフェラルコネクタに接続するケーブルにも熱収縮チューブを通します。

↓次にメスピン側をマスキングテープで留めて…

↓フラックスを垂らして…

↓予備はんだを盛っておきます

↓12V+と12V-はピンヘッダーから来てる線の上に重ねるようにしてハンダ付けしていきます。

↓オスピン側も同じように処理していきます

オスピン側は特に重ねたりする接続がありませんのでちょっと楽(?)ですよね♪♪

↓次にメスピン側のハウジングを装着します。

↓オスピン側のハウジングをつける前に熱収縮チューブを通しておきます。

↓この状態になったら取り合えずテスターで導通を確認しておいてください

↓導通が大丈夫でしたらコンロやライターで熱収縮チューブを炙って縮ませてください。

↓後は前回と同じようにホットボンドで固めれば完成です♪♪

↓ホットボンドは熱収縮チューブに被さるようにして塗るのがポイントです♪

こうするコトで埃の進入を防ぐことが出来ますよ♪♪

3pinが出来れば4pinも楽々♪

3pinが出来れば4pinも楽々♪…って言うコトで出張のせいで大分更新が開いてしまってすみません…が、今回は4pinの変換ケーブルを作ってみました♪♪

基本的な手順は3pinも4pinも全く同じですので、手順とピンアサインだけちゃんと掴めればいつでもどんな長さの変換ケーブルでも用意するコトが出来る柔軟性はやっぱり自作ならでは…の面白さですよね

実は秋葉原の千石電商さんにはこのコネクタの他にもSATA用電源ピンとかグラフィックスボード用の4ピンコネクタとかも置いてたりしますので、ペリフェラルコネクタが作れるようになれば後はそれらコネクタだけストックしておいたらPC内の色々な電源コネクタがペリフェラルから変換出来るようになりますよ

関係がありそうな他の記事…

関係がありそうな他の記事… PC内のCPU・ケースファンを分解して整備しよう!

PC内のCPU・ケースファンを分解して整備しよう!軸音が煩いと言われてるScythe社製「隼」と、ボールベアリング式のファンを分解して軸音を限りなくゼロに近づけさせました!

電源ケーブルの自作で「1秒以内のBIOS起動」にトライ!

電源ケーブルの自作で「1秒以内のBIOS起動」にトライ!電源ケーブルをオーバースペックなモノにするとBIOSの立ち上がりが変わる!

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!

PCのファン用超高効率電源ケーブルを自作しよう!ファン用電源を安定したペリフェラル4pinから取るためのケーブルを自作してみました…高効率化するとファンの立ち上がりが全然違ってきました!

Prolimatechのスリムファン「Ultra Sleek Vortex 14」の軸音を無音にしよう!

Prolimatechのスリムファン「Ultra Sleek Vortex 14」の軸音を無音にしよう!140mmなのにスリムタイプ、加えて17枚羽って言う異色なProlimatech社製ケースファン「Ultra Sleek Vortex 14」を分解して再整備してみました♪

As you delve deeper into these DIY projects, consider sharing your insights on platforms like A2Bookmarks Finland. This dofollow social bookmarking website is perfect for amplifying your content, providing SEO benefits that can help more people discover your innovative ideas. By listing your creations on high DA PA social bookmarking sites, you could inspire others to take on similar projects or even contribute their own. Your blog is a fantastic resource for those interested in building and customizing their PC components, and utilizing top 10 social bookmarking sites can connect you with a broader audience seeking free dofollow backlinks and useful tech advice!