す…スミマセン仕事が忙しくて全然ブログが更新出来てませんでしたorzorz

3月末~4月頭にお父さんに同行して回ってた工場のメンテナンスのお仕事もやっと終わって、ゴールデンウィークは本格的にXperia Zの研究するぞー…って思ってたのですが、今度は友達が結婚するコトになって、その披露宴で使うスライドショーの仕事をお願いしたい…ってありがたいコトに私が所属してるデザイン会社経由じゃなくって個人で直接受けるコトになって、ゴールデンウィークを挟んでずっとそっちのデザイン業に没頭してました

…最初はホテル側が「DVD規格でオーサリングをかけてください」って仰られてましたので液晶モニタを想定したDVD規格でオーサリングをかけておいて一週間前には納品しておいた…のに結婚式3日前に突然の仕様変更を迫られたりして2日前に納品完了…って思ったら前日に突然「あ、出力機はプロジェクタですので、端っこのほう写らないです」って言われて結婚式の当日朝まで結局PCと睨めっこしてたりしてました

でも納品も間に合って無事友達の結婚式も終わって、本当に良かったなぁって思いました(泣)

愛用してたDENON製AH-D1100が壊れましたorz

愛用してたDENON製AH-D1100が壊れましたorz

…って言うコトで書き出しから結構ショッキングな内容…なのですが、2010年に予約してまで買ったDENON製ポータブルヘッドフォン「AH-D1100」が、先日お亡くなりになりましたorzorz

東日本大震災の時もずっと一緒に心地よい音楽を奏でてくれてたヘッドフォン…でしただけにすっごいショックでした(泣)

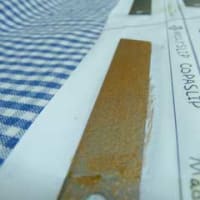

↓一見すると何ともなさそうな雰囲気ですが…

↓ミニプラグがこの有様です

近所にお買い物に出たときに歩きながら聴いてた…のですが、最近は風が強かったりしてて突風が吹いた瞬間にコードが後ろの看板に引っかかって、身体は前に進んでますのでその力でブチっと抜けてしまいましたorzorz

ぁぁぁ…

…で、こんな時に考えます…のは修理に出すか新品を購入するか…で、コレを買いました2010年には19,800円してたのが今は安いお店なら1万円以内で買えちゃう…って言うのもありましたので多分保証が切れてるなら新しいのを買っちゃった方が全然安く済みそう…って言うのは簡単に判断できたのですが、こんなに長い期間私のために音楽を奏でてくれたヘッドフォンをゴミにしちゃうのはちょっとあんまりだわ…とも思いました

そこで今回は良い機会ですのでこのヘッドフォンをリケーブル(ケーブル交換)して魂をもう一度吹き込もう…って言うのを考えてみました♪♪

お気に入りのヘッドフォンが壊れてショックでした反面、直そうって思った時にケーブルはどうしよう…とか、プラグをどうしよう…とか色々考えてたのが本当に楽しかったです(笑)

今回のケーブルは日立製MLFC(難燃性ポリフレックス電線)2.0sqをチョイス!

今回のケーブルは日立製MLFC(難燃性ポリフレックス電線)2.0sqをチョイス!

…って言うコトでまずはリケーブルに使うケーブルですが、今回は透明で繊細な音を奏でてくれる日立製MLFC(難燃性ポリフレックス電線)をメインに、アース用として矢崎自動車用電線の1.25sqをチョイスしてみました♪♪

色々なケーブルで今までオーディオケーブルを作ってみたのですが、意外なコトに産業用電線ってすっごい良い音を出してくれてて、その中でも私が一番プッシュしたい…ですのがこの日立製MLFC…だったりします

音の柔らかさ的には屋内配線では一番有名なKIV電線がダントツ…なのですが、KIVは8sq以上じゃないとちょっと音が曇って聞こえちゃう傾向があって、次にちょっと音が硬めなHKIV…って言うKIVの上位に位置してるケーブルもあるのですがこちらも5.5sq以上じゃないとちょっと音が曇って聞こえちゃう…って言うのもあって、ヘッドフォン用ではそんなに太いのは使えません…ので今回はある程度の細さで広い音場と解像度を引き出してくれる日立製MLFC(難燃性ポリフレックス電線)を使ってみるコトにしました♪♪

早速作業を開始してみます!

早速作業を開始してみます!

…って言うコトでココからはいつもの写真を添えて作業の一部始終をお伝えしてみたいと思います

※この記事の写真も全部クリックで拡大できます

↓まずはパッド部分からバラしていきます

↓イヤーパッドは嵌め込んであるだけ…ですので簡単に取れます

↓このサイドの溝を凹ませたりしながら取れば簡単ですね♪♪

↓ドライバの内側はこんな感じになっています

↓内側の3点のネジをプラスドライバーのNo.1で外すとハウジングもバラせます。

↓ドライバの外側はこんな感じになっています

…で、実は今回の作業は前に100円ショップのヘッドフォンを改造してた、あの時の経験が全部活きてきたりしてますので、やっぱり何事も実機での検証って本当に大切だなぁ…ってすっごい思わされました

↓両耳からケーブルを出すタイプのヘッドフォンは必ずこんな根元になっています

↓反対側のハウジングも外してしまってください

↓ハウジングを外し終えたら、必ず右と左のドライバにどの線がどういう風に接続されているかをメモしておきます

一番良い…ですのは、このケースみたいにデジカメで写真を撮っちゃって、それを確認しながらリケーブルするのが確実ですね♪♪

ブログを書いてらっしゃる方でしたらついでにその写真を使って記事も書けちゃって一石二鳥ですし…ですしね

↓今回、プラグはオヤイデさんのオリジナル3.5ミニプラグ「P-3.5SR」を使っていきます♪

P-3.5SRはカナレのミニプラグと違って中の配線を一列に並べるコトができて、全体をスッキリとさせるコトが出来るのが特徴です♪

…でもこの銀とロジウムメッキが結構鬼門にもなってる部分もあって、割とドンシャリ向けな音になっちゃう…って言うのと、メッキが少し弱めですのでプラグ部分は接点グリスなどで常にメンテナンスをしておかないとハゲやすい…って言うデメリットもあります

ポータブルヘッドフォンアンプのスペースに余裕がある場合には、こちらよりもカナレの3.5mmミニプラグをオススメしたい…かなぁ…って思いますorz

↓それでは今回も作業で使っていく工具をご紹介させていただきますね♪♪

まずは前回までのPC用ケーブル作りで活躍してくれましたニッパー作りの本家フジ矢さんの「プロテックニッパー PP60-125」です

フジ矢さんオリジナルの「マイクロミラーブレード」が凄まじい切れ味を出してくれてますので、思ったとおりにケーブルを加工出来るのが本当に気に入っています♪♪

↓ケーブル切断にはお馴染み株式会社ツノダさんの配線用ケーブルカッター「CA-22」を使います♪

切れ味は「これこそ日本製!」って言う感じで、軽い力でスパっっと切ってくれますので作業がはかどります♪

↓ハンダセットはいつもの大洋電機産業株式会社さんの銀はんだと板金用フラックスを使っていきます♪

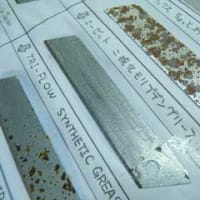

↓今回メインケーブルに使う日立さんのMLFC(難燃性ポリフレックス)2.0sqです

銅線にすずメッキが掛かってるのが特徴で、シース(外皮)もしなやかですが曲げたり擦れたりするような動作にも強いので、外に出すようなケーブルの場合には最適ですよ♪♪

日立さんのMLFCに関するPDFデータシートでは600V・22A=13,200W(摂氏60度)が許容電流値ですので、オーディオで使うような微弱電流ではオーバースペックも良いところ…なのですが、これが何故か良い音を出してくれるのですよね

↓アースケーブルには矢崎さんの自動車用電線1.25sqを使っていきます♪

こちらは前回のPC用ケーブル作りでも活躍してくれましたが、元々ワイヤーハーネス用に作られてるコトからも分かりますが、シースが薄くても強い…って言うヘッドフォンで使うには最適なコンディションのケーブルになってますね

↓まずはそれぞれのケーブルを同じ長さにカットします。

今回はポータブル…って言うのを少し考えてみましたので、取り合えず1.5Mをカットしました

一応最後にフェライトクランプ(ノイズ吸収装置)を噛ませる形でノイズは少し軽減させようと思ってる…のですが、あんまり延ばしすぎちゃうとシールド線にしちゃった方が効果的だったりしますので、MLFCとフェライトクランプで仕上げる場合には大体2Mくらいを最大値にすると効果的ですよ♪♪

↓次にケーブルの外皮をニッパーを使って剥きます。

…プロテックニッパの場合には刃を剥きたい部分にちょっとだけ当てて、後は気持ちテンションをかけながら二周くらいニッパーをクルクルって回すと簡単に剥けますよ

やっぱり日本製工具は本当に切れ味が良いですね♪♪

↓次にケーブルに軽くフラックスを垂らして…

↓予備はんだを盛っておきます

↓まずは左のドライバから接続箇所を見てみますね

↓まずは良く熱したハンダごてを瞬間的に当ててケーブルを取り除きます

当てる時間は長くて1.5秒くらいを限度にして、一気に取ってしまった方が基盤が痛まなくて済みます

私は愛用の40Wコテを使ってますが、このくらいのワット数のコテだともう付けた瞬間にハンダが溶けてくれるので基盤を痛めなくて済みますね

↓そしたらMLFCを接続します

接続時のコツ…としては、まずはMLFC側の予備はんだを溶かして、そのまま上から押し当てるようにして基盤に接続させると短い時間で接続が出来るので基盤を痛める心配が無くて良いですよ♪♪

↓そしてグラウンド線を接続します

↓最後にホットボンドで固定しちゃいます

ホットボンドは絶対にドライバに掛からないように注意しながら塗ってください…です

…で、どうしてホットボンドで固定しなくちゃいけないか…って言うと、実はヘッドフォンのこの基盤部分って物凄くデリケートな造りになってたりしますので、今回みたいにケーブル側が結構な太さだったりすると万が一ケーブルに変な力が加わっちゃった時に一番弱い基盤側の接続面に力が逃げて、結果的に接点が剥がれちゃったりするから…だったりします

加えてこうして完全に固定しておくことで、プラグへの接続の時にもドライバ側の心配をしないで思いっきり接続するコトが出来るから…って言う精神衛生上のメリットもありますよ

↓次に右のドライバを処理していきます

ドライバへの接続ポイントは左と右で完全に逆転してますので、そこだけがちょっと注意が必要…です

↓右のドライバもさっきと手順は一緒で、まずは接続されてる線を手短に取ります。

↓そしたらまずはMLFCを接続して…

↓次にグラウンド線を接続して…

↓最後にホットボンドで固定します

↓次にケーブルが上手くハウジングの下から出て行くように曲げて、そこもホットボンドで固定します。

…いっつも…ですが、作業が汚くって本当にスミマセン…ですorzorz

↓熱収縮チューブを通します

熱収縮チューブを通す前にまずは軽くヘッドフォンを耳に掛けてみて、窮屈にならないポイントにマジックとかで印をして、そこが端っこになるように熱収縮チューブをカットすると上手くまとまりますよ♪♪

↓次にプラグを分解して、メインの部分だけにします

↓このプラグの接続箇所はこんな感じですね

オヤイデさんのP-3.5SRシリーズはこんな風に左右・アース線が一列に並ぶように出来てますので、ポータブルの場合には省スペース化できて良いですね

↓まずはマスキングテープで仮固定して…

↓上からフラックスを垂らして…

↓予備はんだを盛っておきます

↓次に左右から伸びてきてるグラウンド線をまずは接続しちゃいます。

…で、ココからがちょっと繊細な作業が必要で…って言うのは実はオヤイデさんのこのプラグは本来2.0sqなんて言う極太の産業用ケーブルを接続するようなコトを想定して作られてませんので、ちょっとでも手元が狂っちゃうと接続ポイントが干渉しちゃったりします…ので、まずはLRの線を接続する前に必ずMLFCに熱収縮チューブを通しておいてください

↓まずは左の線を接続します

↓次にさっき通しておいた熱収縮チューブを被せて少し熱して固定します。

↓次に右の線を接続します

…こちらも同じように熱収縮チューブを被せて絶縁してください

この時点で取り合えず固定しちゃう前に必ずテキトーなプレイヤー(あるいはPCのサウンドポートに)繋いでみて、音が出るかを確認してください

↓大丈夫そうならこちらもホットボンドで固定します。

買ったときについてきてたカバーは一切使えませんので、後は熱収縮チューブを被せてカバーしたり、パテでテキトーに成型してプラグっぽくしてください…です

↓次にハウジングの処理です…

ぁぁぁ…カバーがブカブカになっちゃうのはある程度予想できましたが、隙間が出来すぎですわ…orzorz

実はこのハウジングカバーの位置は結構重要なポイントだったりしてて、音響…を趣味にしてらっしゃる方なら皆さんご存知のエンクロージャーの理論はスピーカーを小型化してるヘッドフォンでもその法則からは逃れられない…のですが、ドライバがどれだけ良くってもこのハウジングの設計で音が大きく変わってきたりする…って言うのがそれの簡単な説明になります

ハウジングとドライバの空間がそのまま使えちゃう細いケーブルの場合にはそれを考えなくても良い…のですが、今回はケーブルの厚みでその空間が大きく変わってきてしまいますので、仮止めしたら音を聴いてみて、また気に入らなければカバーを削ったりして空間を調整してみてください…です

↓取り合えず今回はこの空間が1cm近くあく…って言う条件で仮止めしてみました

↓取り合えずアルミテープで密閉して音を聞いてみます

…うーん…やっぱり空間分、音がすっごい遠く感じてしまいますねorzorz

…って言うコトでこの後何回か調整してみて、結局ハウジングを大分削って元の空間に近づけたらちゃんと音が近くなってリケーブルのメリットが出てきました

産業用ケーブルの素直さが出たリケーブル

産業用ケーブルの素直さが出たリケーブル

…って言うコトで毎回全然まとまってないまとめ…です…いつもスミマセンorzorz

今回は一般的な音響サイト様で扱ってらっしゃるような高級なオーディオ専用線を使ったリケーブル…じゃなくって、日立製MLFC…って本当に産業用に特化してるケーブルを使ったリケーブルをご紹介してみましたが、「音の素直さ」にフォーカスしてみると産業用ケーブルは本当にメリットが大きいなぁ…って思いました♪♪

改造元のDENON製AH-D1100は元々の音響特性としてちょっとだけ低音部が膨らむ感じがありましたが、リケーブルしたコトでそのちょっとした違和感がなくなって、低音から高音にかけての伸びがすっごい素直に出るようになりました

傾向としてはクラシックを思いっきり楽しめるポータブルヘッドフォンになったような気がします♪♪

解像度はこのケーブルならでは…の特徴も出てて、解像度だけにフォーカスしたら今DENON製のヘッドフォンでこれを越えられる製品は無いんじゃないかしら…って言うくらいの解像感が出ててビックリしてしまいました♪♪

解像度が高い音…ってどうしても耳に突き刺さるようなイメージがありますが、このケーブルでの解像感…って例えるとアナログな解像感…って言うのでしょうか…音の粒がハッキリとしてるのは分かるのに、それが変にデジタライズされた鋭利なモノじゃなくて、どこか懐かしい感じの耳当たりになってて、これが多分このAH-D1100のドライバの特性なのかも…って思いました♪

でも自分の手でのリケーブルって本当に楽しくって、ケーブルを選んでる時の「このケーブルはどんな音を出してくれるのかしら…」って言うワクワク感もそうですし、実際に接続してる時の緊張感とか、出来上がって初めて奏でられる音の感動とか、ただデバイスを買ってきて繋いで聴く…って言うのとはちょっと違った「音への接し方」があるような気がします

そして何よりも、今までずっと音を楽しませてくれたヘッドフォンをこうして生き返らせるコトが出来て、また別の音をこれからも一緒に楽しんでいかれる…って思うだけでもちょっとはこのヘッドフォンに恩返しできたかなぁって、そんな風に思いました♪♪

3月末~4月頭にお父さんに同行して回ってた工場のメンテナンスのお仕事もやっと終わって、ゴールデンウィークは本格的にXperia Zの研究するぞー…って思ってたのですが、今度は友達が結婚するコトになって、その披露宴で使うスライドショーの仕事をお願いしたい…ってありがたいコトに私が所属してるデザイン会社経由じゃなくって個人で直接受けるコトになって、ゴールデンウィークを挟んでずっとそっちのデザイン業に没頭してました

…最初はホテル側が「DVD規格でオーサリングをかけてください」って仰られてましたので液晶モニタを想定したDVD規格でオーサリングをかけておいて一週間前には納品しておいた…のに結婚式3日前に突然の仕様変更を迫られたりして2日前に納品完了…って思ったら前日に突然「あ、出力機はプロジェクタですので、端っこのほう写らないです」って言われて結婚式の当日朝まで結局PCと睨めっこしてたりしてました

でも納品も間に合って無事友達の結婚式も終わって、本当に良かったなぁって思いました(泣)

愛用してたDENON製AH-D1100が壊れましたorz

愛用してたDENON製AH-D1100が壊れましたorz…って言うコトで書き出しから結構ショッキングな内容…なのですが、2010年に予約してまで買ったDENON製ポータブルヘッドフォン「AH-D1100」が、先日お亡くなりになりましたorzorz

東日本大震災の時もずっと一緒に心地よい音楽を奏でてくれてたヘッドフォン…でしただけにすっごいショックでした(泣)

↓一見すると何ともなさそうな雰囲気ですが…

↓ミニプラグがこの有様です

近所にお買い物に出たときに歩きながら聴いてた…のですが、最近は風が強かったりしてて突風が吹いた瞬間にコードが後ろの看板に引っかかって、身体は前に進んでますのでその力でブチっと抜けてしまいましたorzorz

ぁぁぁ…

…で、こんな時に考えます…のは修理に出すか新品を購入するか…で、コレを買いました2010年には19,800円してたのが今は安いお店なら1万円以内で買えちゃう…って言うのもありましたので多分保証が切れてるなら新しいのを買っちゃった方が全然安く済みそう…って言うのは簡単に判断できたのですが、こんなに長い期間私のために音楽を奏でてくれたヘッドフォンをゴミにしちゃうのはちょっとあんまりだわ…とも思いました

そこで今回は良い機会ですのでこのヘッドフォンをリケーブル(ケーブル交換)して魂をもう一度吹き込もう…って言うのを考えてみました♪♪

お気に入りのヘッドフォンが壊れてショックでした反面、直そうって思った時にケーブルはどうしよう…とか、プラグをどうしよう…とか色々考えてたのが本当に楽しかったです(笑)

今回のケーブルは日立製MLFC(難燃性ポリフレックス電線)2.0sqをチョイス!

今回のケーブルは日立製MLFC(難燃性ポリフレックス電線)2.0sqをチョイス!…って言うコトでまずはリケーブルに使うケーブルですが、今回は透明で繊細な音を奏でてくれる日立製MLFC(難燃性ポリフレックス電線)をメインに、アース用として矢崎自動車用電線の1.25sqをチョイスしてみました♪♪

色々なケーブルで今までオーディオケーブルを作ってみたのですが、意外なコトに産業用電線ってすっごい良い音を出してくれてて、その中でも私が一番プッシュしたい…ですのがこの日立製MLFC…だったりします

音の柔らかさ的には屋内配線では一番有名なKIV電線がダントツ…なのですが、KIVは8sq以上じゃないとちょっと音が曇って聞こえちゃう傾向があって、次にちょっと音が硬めなHKIV…って言うKIVの上位に位置してるケーブルもあるのですがこちらも5.5sq以上じゃないとちょっと音が曇って聞こえちゃう…って言うのもあって、ヘッドフォン用ではそんなに太いのは使えません…ので今回はある程度の細さで広い音場と解像度を引き出してくれる日立製MLFC(難燃性ポリフレックス電線)を使ってみるコトにしました♪♪

早速作業を開始してみます!

早速作業を開始してみます!…って言うコトでココからはいつもの写真を添えて作業の一部始終をお伝えしてみたいと思います

※この記事の写真も全部クリックで拡大できます

↓まずはパッド部分からバラしていきます

↓イヤーパッドは嵌め込んであるだけ…ですので簡単に取れます

↓このサイドの溝を凹ませたりしながら取れば簡単ですね♪♪

↓ドライバの内側はこんな感じになっています

↓内側の3点のネジをプラスドライバーのNo.1で外すとハウジングもバラせます。

↓ドライバの外側はこんな感じになっています

…で、実は今回の作業は前に100円ショップのヘッドフォンを改造してた、あの時の経験が全部活きてきたりしてますので、やっぱり何事も実機での検証って本当に大切だなぁ…ってすっごい思わされました

↓両耳からケーブルを出すタイプのヘッドフォンは必ずこんな根元になっています

↓反対側のハウジングも外してしまってください

↓ハウジングを外し終えたら、必ず右と左のドライバにどの線がどういう風に接続されているかをメモしておきます

一番良い…ですのは、このケースみたいにデジカメで写真を撮っちゃって、それを確認しながらリケーブルするのが確実ですね♪♪

ブログを書いてらっしゃる方でしたらついでにその写真を使って記事も書けちゃって一石二鳥ですし…ですしね

↓今回、プラグはオヤイデさんのオリジナル3.5ミニプラグ「P-3.5SR」を使っていきます♪

P-3.5SRはカナレのミニプラグと違って中の配線を一列に並べるコトができて、全体をスッキリとさせるコトが出来るのが特徴です♪

…でもこの銀とロジウムメッキが結構鬼門にもなってる部分もあって、割とドンシャリ向けな音になっちゃう…って言うのと、メッキが少し弱めですのでプラグ部分は接点グリスなどで常にメンテナンスをしておかないとハゲやすい…って言うデメリットもあります

ポータブルヘッドフォンアンプのスペースに余裕がある場合には、こちらよりもカナレの3.5mmミニプラグをオススメしたい…かなぁ…って思いますorz

↓それでは今回も作業で使っていく工具をご紹介させていただきますね♪♪

まずは前回までのPC用ケーブル作りで活躍してくれましたニッパー作りの本家フジ矢さんの「プロテックニッパー PP60-125」です

フジ矢さんオリジナルの「マイクロミラーブレード」が凄まじい切れ味を出してくれてますので、思ったとおりにケーブルを加工出来るのが本当に気に入っています♪♪

↓ケーブル切断にはお馴染み株式会社ツノダさんの配線用ケーブルカッター「CA-22」を使います♪

切れ味は「これこそ日本製!」って言う感じで、軽い力でスパっっと切ってくれますので作業がはかどります♪

↓ハンダセットはいつもの大洋電機産業株式会社さんの銀はんだと板金用フラックスを使っていきます♪

↓今回メインケーブルに使う日立さんのMLFC(難燃性ポリフレックス)2.0sqです

銅線にすずメッキが掛かってるのが特徴で、シース(外皮)もしなやかですが曲げたり擦れたりするような動作にも強いので、外に出すようなケーブルの場合には最適ですよ♪♪

日立さんのMLFCに関するPDFデータシートでは600V・22A=13,200W(摂氏60度)が許容電流値ですので、オーディオで使うような微弱電流ではオーバースペックも良いところ…なのですが、これが何故か良い音を出してくれるのですよね

↓アースケーブルには矢崎さんの自動車用電線1.25sqを使っていきます♪

こちらは前回のPC用ケーブル作りでも活躍してくれましたが、元々ワイヤーハーネス用に作られてるコトからも分かりますが、シースが薄くても強い…って言うヘッドフォンで使うには最適なコンディションのケーブルになってますね

↓まずはそれぞれのケーブルを同じ長さにカットします。

今回はポータブル…って言うのを少し考えてみましたので、取り合えず1.5Mをカットしました

一応最後にフェライトクランプ(ノイズ吸収装置)を噛ませる形でノイズは少し軽減させようと思ってる…のですが、あんまり延ばしすぎちゃうとシールド線にしちゃった方が効果的だったりしますので、MLFCとフェライトクランプで仕上げる場合には大体2Mくらいを最大値にすると効果的ですよ♪♪

↓次にケーブルの外皮をニッパーを使って剥きます。

…プロテックニッパの場合には刃を剥きたい部分にちょっとだけ当てて、後は気持ちテンションをかけながら二周くらいニッパーをクルクルって回すと簡単に剥けますよ

やっぱり日本製工具は本当に切れ味が良いですね♪♪

↓次にケーブルに軽くフラックスを垂らして…

↓予備はんだを盛っておきます

↓まずは左のドライバから接続箇所を見てみますね

↓まずは良く熱したハンダごてを瞬間的に当ててケーブルを取り除きます

当てる時間は長くて1.5秒くらいを限度にして、一気に取ってしまった方が基盤が痛まなくて済みます

私は愛用の40Wコテを使ってますが、このくらいのワット数のコテだともう付けた瞬間にハンダが溶けてくれるので基盤を痛めなくて済みますね

↓そしたらMLFCを接続します

接続時のコツ…としては、まずはMLFC側の予備はんだを溶かして、そのまま上から押し当てるようにして基盤に接続させると短い時間で接続が出来るので基盤を痛める心配が無くて良いですよ♪♪

↓そしてグラウンド線を接続します

↓最後にホットボンドで固定しちゃいます

ホットボンドは絶対にドライバに掛からないように注意しながら塗ってください…です

…で、どうしてホットボンドで固定しなくちゃいけないか…って言うと、実はヘッドフォンのこの基盤部分って物凄くデリケートな造りになってたりしますので、今回みたいにケーブル側が結構な太さだったりすると万が一ケーブルに変な力が加わっちゃった時に一番弱い基盤側の接続面に力が逃げて、結果的に接点が剥がれちゃったりするから…だったりします

加えてこうして完全に固定しておくことで、プラグへの接続の時にもドライバ側の心配をしないで思いっきり接続するコトが出来るから…って言う精神衛生上のメリットもありますよ

↓次に右のドライバを処理していきます

ドライバへの接続ポイントは左と右で完全に逆転してますので、そこだけがちょっと注意が必要…です

↓右のドライバもさっきと手順は一緒で、まずは接続されてる線を手短に取ります。

↓そしたらまずはMLFCを接続して…

↓次にグラウンド線を接続して…

↓最後にホットボンドで固定します

↓次にケーブルが上手くハウジングの下から出て行くように曲げて、そこもホットボンドで固定します。

…いっつも…ですが、作業が汚くって本当にスミマセン…ですorzorz

↓熱収縮チューブを通します

熱収縮チューブを通す前にまずは軽くヘッドフォンを耳に掛けてみて、窮屈にならないポイントにマジックとかで印をして、そこが端っこになるように熱収縮チューブをカットすると上手くまとまりますよ♪♪

↓次にプラグを分解して、メインの部分だけにします

↓このプラグの接続箇所はこんな感じですね

オヤイデさんのP-3.5SRシリーズはこんな風に左右・アース線が一列に並ぶように出来てますので、ポータブルの場合には省スペース化できて良いですね

↓まずはマスキングテープで仮固定して…

↓上からフラックスを垂らして…

↓予備はんだを盛っておきます

↓次に左右から伸びてきてるグラウンド線をまずは接続しちゃいます。

…で、ココからがちょっと繊細な作業が必要で…って言うのは実はオヤイデさんのこのプラグは本来2.0sqなんて言う極太の産業用ケーブルを接続するようなコトを想定して作られてませんので、ちょっとでも手元が狂っちゃうと接続ポイントが干渉しちゃったりします…ので、まずはLRの線を接続する前に必ずMLFCに熱収縮チューブを通しておいてください

↓まずは左の線を接続します

↓次にさっき通しておいた熱収縮チューブを被せて少し熱して固定します。

↓次に右の線を接続します

…こちらも同じように熱収縮チューブを被せて絶縁してください

この時点で取り合えず固定しちゃう前に必ずテキトーなプレイヤー(あるいはPCのサウンドポートに)繋いでみて、音が出るかを確認してください

↓大丈夫そうならこちらもホットボンドで固定します。

買ったときについてきてたカバーは一切使えませんので、後は熱収縮チューブを被せてカバーしたり、パテでテキトーに成型してプラグっぽくしてください…です

↓次にハウジングの処理です…

ぁぁぁ…カバーがブカブカになっちゃうのはある程度予想できましたが、隙間が出来すぎですわ…orzorz

実はこのハウジングカバーの位置は結構重要なポイントだったりしてて、音響…を趣味にしてらっしゃる方なら皆さんご存知のエンクロージャーの理論はスピーカーを小型化してるヘッドフォンでもその法則からは逃れられない…のですが、ドライバがどれだけ良くってもこのハウジングの設計で音が大きく変わってきたりする…って言うのがそれの簡単な説明になります

ハウジングとドライバの空間がそのまま使えちゃう細いケーブルの場合にはそれを考えなくても良い…のですが、今回はケーブルの厚みでその空間が大きく変わってきてしまいますので、仮止めしたら音を聴いてみて、また気に入らなければカバーを削ったりして空間を調整してみてください…です

↓取り合えず今回はこの空間が1cm近くあく…って言う条件で仮止めしてみました

↓取り合えずアルミテープで密閉して音を聞いてみます

…うーん…やっぱり空間分、音がすっごい遠く感じてしまいますねorzorz

…って言うコトでこの後何回か調整してみて、結局ハウジングを大分削って元の空間に近づけたらちゃんと音が近くなってリケーブルのメリットが出てきました

産業用ケーブルの素直さが出たリケーブル

産業用ケーブルの素直さが出たリケーブル…って言うコトで毎回全然まとまってないまとめ…です…いつもスミマセンorzorz

今回は一般的な音響サイト様で扱ってらっしゃるような高級なオーディオ専用線を使ったリケーブル…じゃなくって、日立製MLFC…って本当に産業用に特化してるケーブルを使ったリケーブルをご紹介してみましたが、「音の素直さ」にフォーカスしてみると産業用ケーブルは本当にメリットが大きいなぁ…って思いました♪♪

改造元のDENON製AH-D1100は元々の音響特性としてちょっとだけ低音部が膨らむ感じがありましたが、リケーブルしたコトでそのちょっとした違和感がなくなって、低音から高音にかけての伸びがすっごい素直に出るようになりました

傾向としてはクラシックを思いっきり楽しめるポータブルヘッドフォンになったような気がします♪♪

解像度はこのケーブルならでは…の特徴も出てて、解像度だけにフォーカスしたら今DENON製のヘッドフォンでこれを越えられる製品は無いんじゃないかしら…って言うくらいの解像感が出ててビックリしてしまいました♪♪

解像度が高い音…ってどうしても耳に突き刺さるようなイメージがありますが、このケーブルでの解像感…って例えるとアナログな解像感…って言うのでしょうか…音の粒がハッキリとしてるのは分かるのに、それが変にデジタライズされた鋭利なモノじゃなくて、どこか懐かしい感じの耳当たりになってて、これが多分このAH-D1100のドライバの特性なのかも…って思いました♪

でも自分の手でのリケーブルって本当に楽しくって、ケーブルを選んでる時の「このケーブルはどんな音を出してくれるのかしら…」って言うワクワク感もそうですし、実際に接続してる時の緊張感とか、出来上がって初めて奏でられる音の感動とか、ただデバイスを買ってきて繋いで聴く…って言うのとはちょっと違った「音への接し方」があるような気がします

そして何よりも、今までずっと音を楽しませてくれたヘッドフォンをこうして生き返らせるコトが出来て、また別の音をこれからも一緒に楽しんでいかれる…って思うだけでもちょっとはこのヘッドフォンに恩返しできたかなぁって、そんな風に思いました♪♪

je opravdu dobrý, každý si to bez obtíží může uvědomit,

Díky moc.

https://www.totosafeguide.com