山田さんの『待ちぼうけ』

先生「『待ちぼうけ』という歌を聞いてみよう。

その前に、

『待ちぼうけ』と「待っている』の違い分かる?」

児童「どっちも、待つで・・・違い?」

「待ちぼうけは、ずっと待ってるけど来ない・・?」

「待ちぼうけって、疲れた感じがする。」

先生「そうだね、待ちぼうけは、いつまでたっても来ないことを言うね。

歌を聞いて、いつまでたっても来ない、何を待ってるか、

聞き取ってね。」

児童 教科書の歌詞を見ながら、歌を聞く。

先生「いつまでたっても何が来なかった?」

児童「うさぎ!!」

先生「その通り!うさぎが来なかったね。」

先生「この歌の歌詞は、中国の昔話をもとに作られました。

こんな昔話です。

ある日、一人の男が畑で作業をしていると、

うさぎが現れ、たまたまそこにあった切り株にぶつかって

死んでしまいました。偶然にも、ごちそうにありつけた男は、

その日から働くことをやめてしまい、切り株にまたうさぎが

ぶつかることを期待するようになりました。

来る日も、来る日も、待ち続けた結果、うさぎ現れる

どころか、作物で豊かだった畑はぼうぼうの荒れ野になってしまい、

みんなの笑い者になってしまいました。

(教育芸術社 平成23年発行 5年小学校音楽より)

ということは、待っていて来なかったのはうさぎだけれど、

うさぎが来てどうなることを待っていたの?」

児童「切り株にぶつかってしまうこと。」

先生「そうなると、何もしなくても、ごちそうが手に入るんだね。

歌の内容がよく分かったね。

もう一度、五番まで歌を流します。

歌えそうなところがあったら、小さい声で歌ってみよう。」

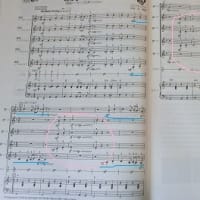

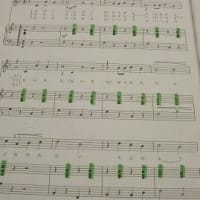

児童 歌詞や楽譜を見ながら、歌えるところを探して、小さい声で

歌ってみる。

先生「いいね、歌えるところがだんだん増えてきたね。

『まちぼうけーまちぼうけー』どうぞ!」

児童「まちぼうけーまちぼうけー」

先生 音の動きを手で表しながら「まちぼうけーまちぼうけー」

児童「まちぼうけーまちぼうけー」

先生「♪ころりころげたきのねっこ」

児童「♪ころりころげたきのねっこ」

先生「♪うさぎぶつかれきのねっこ」

児童「♪うさぎぶつかれきのねっこ」

先生「♪うまいきりかぶきのねっこ」

児童「♪うまいきりかぶきのねっこ」

先生「上手に歌えたね。

最初の『まちぼうけーまちのうけー』と

最後の『ころりころげたきのねっこ』のメロディーを

比べてみよう。」

児童 それぞれ、感じたことを発表する。

*言葉の感じと旋律の動きや流れや感じが、うまく一体化していること

に気付くよう、歌ったり、聞いたりする。

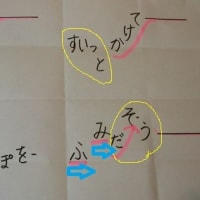

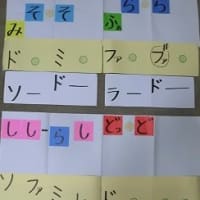

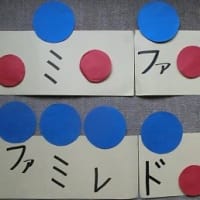

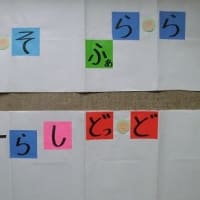

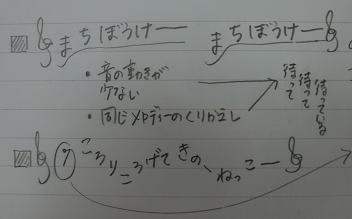

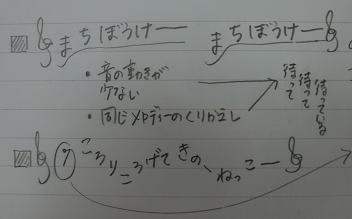

「まちぼうけー、まちぼうけー」の旋律は、音の高さの動きが少なく、また、

同じリズムを繰り返している。ずっと待っている、ボーっと待っている、

退屈だけど待っている感じがするかな?

「♪ころりころげたきのねっこ」の旋律は、八分休符の絶妙な「間」の後、

音程が軽快に動き始める。こっけいな、おもしろい、笑いたくなる感じが

するかな?

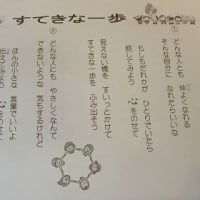

*次の時間には、

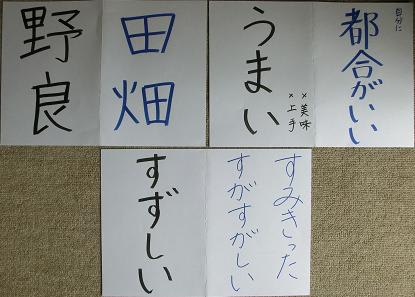

歌詞の「のら」や「うまい」「すずしい」の言葉の意味をおさえる。

また、「しめた!」の言葉で、短い文を作って、どんな場面で使うか

考えたり、「ころり」と「ごろり」の違いを考えて、「ころり」の軽さや

サッと起きる感じなどを捉えたりする。

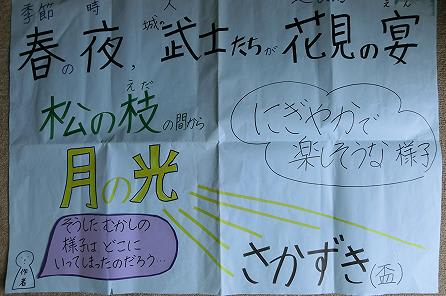

滝さんの『荒城の月』

先生「今日は、『荒城の月』を聞きます。

歌集の○ページを開けます。」

児童 歌集の楽譜を見ながら、1番を聞く。

先生「難しい言葉がたくさん出てくるね。

何のことを歌っているか、分かった?」

児童「難しい・・・」

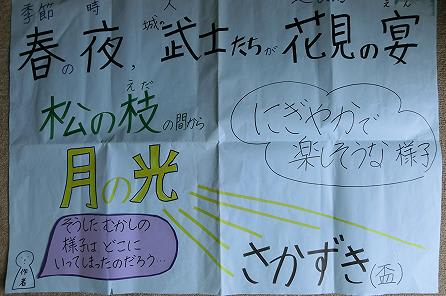

先生「こちらを見てください。」

黒板に模造紙を貼る。

「季節は?」「誰がいる?」「何してる?」「かげって?」

「昔の光、今いずこって?」

模造紙の言葉を指しながら、一番の歌詞の意味を説明する。

*『諸行無常』この世にあるものはすべて、絶え間なく移り変わり、

永久不変のものはない・・・このことを、自分の体験から話をする。

たとええば、三十年前に新しくてキラキラ輝くような素敵なホテルが

三十年後行ってみたら、閉鎖されていた!中をのぞいたら、家具などが

山積みされ、埃がかぶり、クモの巣がはっていた!

*短調の感じ、旋律の流れや動き、歌詞の内容などを感じとりながら、

もう一回、聞かせる。

「荒城の月」の原調は、ロ短調で、伴奏を付けた山田さんが、ニ短調に変えました。

「待ちぼうけ」の原調は、ニ長調です。

*「荒城の月」の旋律は、ベルギーの教会で、祈りの言葉がつけられ、

讃美歌として歌われています。「荒城の月」を聞いた司祭が

「この曲は、口で表現できないような静けさが堂にみなぎる。

深い沈黙にいざなう静けさを感じた。」と深く感動したそうです。

*2022年3月、YouTubeに、辻仁成さんとDeep Forestとのコラボで、

「荒城の月」の演奏が公開されています。

「物悲しくも、美しい、儚い世界だ。」とDeep Forestのエリック・ムーケ

さんは、言っています。フランスの方です。

「荒城の月」の美しい旋律は、国を越えて、多くの人に支持されている

ようです。

上記、二曲の他に、山田さんの『赤とんぼ』、滝さんの『花』を紹介する。

四曲、学習したところで、最後に、ワークシートに、四曲の中から一曲選んで、

自分の感じたことや頭に浮かんだ情景を書く。

先生「『待ちぼうけ』という歌を聞いてみよう。

その前に、

『待ちぼうけ』と「待っている』の違い分かる?」

児童「どっちも、待つで・・・違い?」

「待ちぼうけは、ずっと待ってるけど来ない・・?」

「待ちぼうけって、疲れた感じがする。」

先生「そうだね、待ちぼうけは、いつまでたっても来ないことを言うね。

歌を聞いて、いつまでたっても来ない、何を待ってるか、

聞き取ってね。」

児童 教科書の歌詞を見ながら、歌を聞く。

先生「いつまでたっても何が来なかった?」

児童「うさぎ!!」

先生「その通り!うさぎが来なかったね。」

先生「この歌の歌詞は、中国の昔話をもとに作られました。

こんな昔話です。

ある日、一人の男が畑で作業をしていると、

うさぎが現れ、たまたまそこにあった切り株にぶつかって

死んでしまいました。偶然にも、ごちそうにありつけた男は、

その日から働くことをやめてしまい、切り株にまたうさぎが

ぶつかることを期待するようになりました。

来る日も、来る日も、待ち続けた結果、うさぎ現れる

どころか、作物で豊かだった畑はぼうぼうの荒れ野になってしまい、

みんなの笑い者になってしまいました。

(教育芸術社 平成23年発行 5年小学校音楽より)

ということは、待っていて来なかったのはうさぎだけれど、

うさぎが来てどうなることを待っていたの?」

児童「切り株にぶつかってしまうこと。」

先生「そうなると、何もしなくても、ごちそうが手に入るんだね。

歌の内容がよく分かったね。

もう一度、五番まで歌を流します。

歌えそうなところがあったら、小さい声で歌ってみよう。」

児童 歌詞や楽譜を見ながら、歌えるところを探して、小さい声で

歌ってみる。

先生「いいね、歌えるところがだんだん増えてきたね。

『まちぼうけーまちぼうけー』どうぞ!」

児童「まちぼうけーまちぼうけー」

先生 音の動きを手で表しながら「まちぼうけーまちぼうけー」

児童「まちぼうけーまちぼうけー」

先生「♪ころりころげたきのねっこ」

児童「♪ころりころげたきのねっこ」

先生「♪うさぎぶつかれきのねっこ」

児童「♪うさぎぶつかれきのねっこ」

先生「♪うまいきりかぶきのねっこ」

児童「♪うまいきりかぶきのねっこ」

先生「上手に歌えたね。

最初の『まちぼうけーまちのうけー』と

最後の『ころりころげたきのねっこ』のメロディーを

比べてみよう。」

児童 それぞれ、感じたことを発表する。

*言葉の感じと旋律の動きや流れや感じが、うまく一体化していること

に気付くよう、歌ったり、聞いたりする。

「まちぼうけー、まちぼうけー」の旋律は、音の高さの動きが少なく、また、

同じリズムを繰り返している。ずっと待っている、ボーっと待っている、

退屈だけど待っている感じがするかな?

「♪ころりころげたきのねっこ」の旋律は、八分休符の絶妙な「間」の後、

音程が軽快に動き始める。こっけいな、おもしろい、笑いたくなる感じが

するかな?

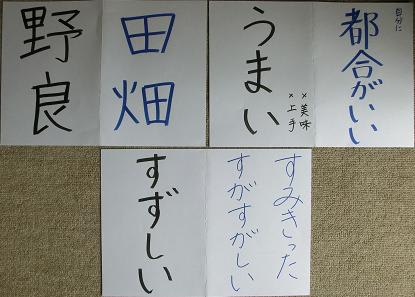

*次の時間には、

歌詞の「のら」や「うまい」「すずしい」の言葉の意味をおさえる。

また、「しめた!」の言葉で、短い文を作って、どんな場面で使うか

考えたり、「ころり」と「ごろり」の違いを考えて、「ころり」の軽さや

サッと起きる感じなどを捉えたりする。

滝さんの『荒城の月』

先生「今日は、『荒城の月』を聞きます。

歌集の○ページを開けます。」

児童 歌集の楽譜を見ながら、1番を聞く。

先生「難しい言葉がたくさん出てくるね。

何のことを歌っているか、分かった?」

児童「難しい・・・」

先生「こちらを見てください。」

黒板に模造紙を貼る。

「季節は?」「誰がいる?」「何してる?」「かげって?」

「昔の光、今いずこって?」

模造紙の言葉を指しながら、一番の歌詞の意味を説明する。

*『諸行無常』この世にあるものはすべて、絶え間なく移り変わり、

永久不変のものはない・・・このことを、自分の体験から話をする。

たとええば、三十年前に新しくてキラキラ輝くような素敵なホテルが

三十年後行ってみたら、閉鎖されていた!中をのぞいたら、家具などが

山積みされ、埃がかぶり、クモの巣がはっていた!

*短調の感じ、旋律の流れや動き、歌詞の内容などを感じとりながら、

もう一回、聞かせる。

「荒城の月」の原調は、ロ短調で、伴奏を付けた山田さんが、ニ短調に変えました。

「待ちぼうけ」の原調は、ニ長調です。

*「荒城の月」の旋律は、ベルギーの教会で、祈りの言葉がつけられ、

讃美歌として歌われています。「荒城の月」を聞いた司祭が

「この曲は、口で表現できないような静けさが堂にみなぎる。

深い沈黙にいざなう静けさを感じた。」と深く感動したそうです。

*2022年3月、YouTubeに、辻仁成さんとDeep Forestとのコラボで、

「荒城の月」の演奏が公開されています。

「物悲しくも、美しい、儚い世界だ。」とDeep Forestのエリック・ムーケ

さんは、言っています。フランスの方です。

「荒城の月」の美しい旋律は、国を越えて、多くの人に支持されている

ようです。

上記、二曲の他に、山田さんの『赤とんぼ』、滝さんの『花』を紹介する。

四曲、学習したところで、最後に、ワークシートに、四曲の中から一曲選んで、

自分の感じたことや頭に浮かんだ情景を書く。