≪中盤の攻めと整形~坂田栄男『囲碁名言集』より≫

(2021年10月10日投稿)

前回に引き続き、坂田栄男『囲碁名言集』(有紀書房、1988年[1992年版])の内容を紹介してみたい。

今回は、その中編の攻めと整形に関したテーマを扱う。とりわけ、「欠け眼の急所」「攻める石にツケるな」「カラんで攻める」「捨て石の効用」「右を打つには左から打て」といった点に絞って紹介してみることにする。

【坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房はこちらから】

囲碁名言集

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

「中盤編」に、「ボウシされたらケイマに受ける。多くの場合、それが正しい“形”である」というのがある。

この項目を説明しておきたい。

ボウシには、主として第三線にある相手の石に、中央からかぶせる手段である。

まれには第四線の石にかぶせることもあるが、それは特殊な局勢の場合である。普通は損な手だから打たれない。

第四線の石には中央からのぞむより、下からモグる手段をねらうほうが効果的なのである。

ボウシは第三線の石にかぶせ、ボウシされた側は、ケイマに受けるのが正しい受けになる。

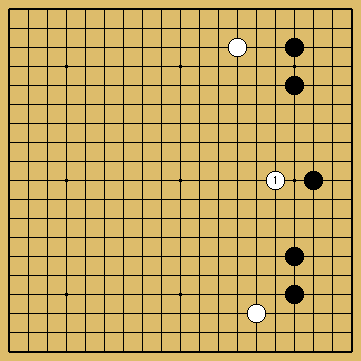

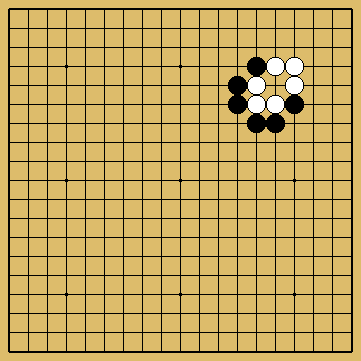

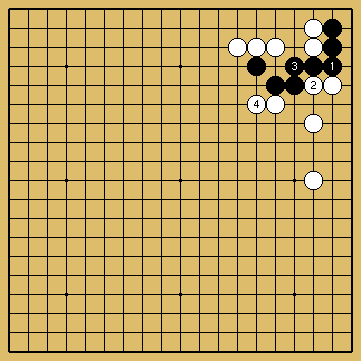

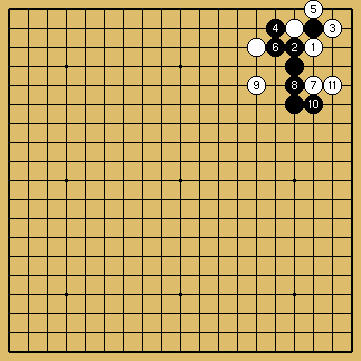

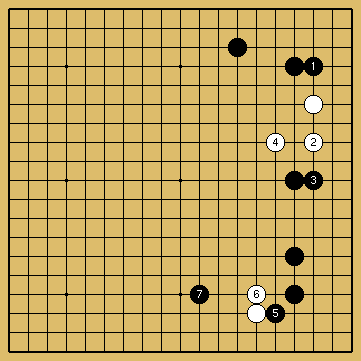

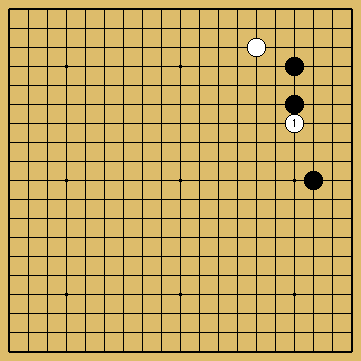

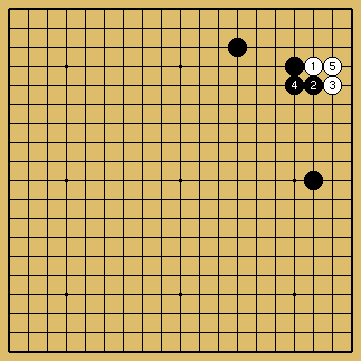

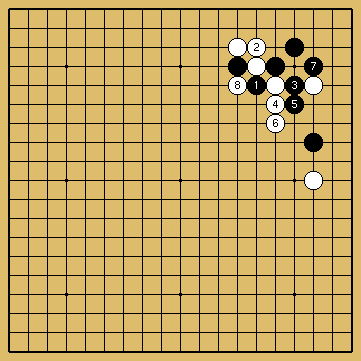

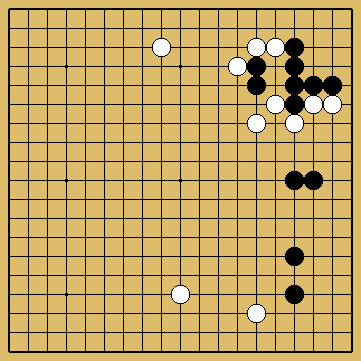

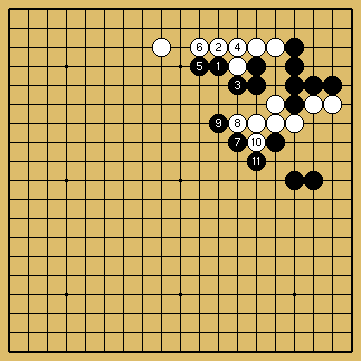

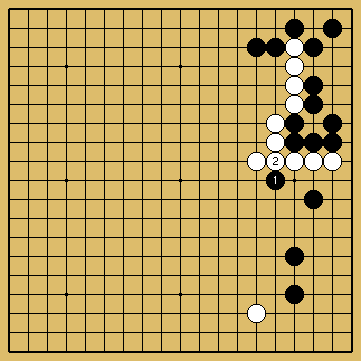

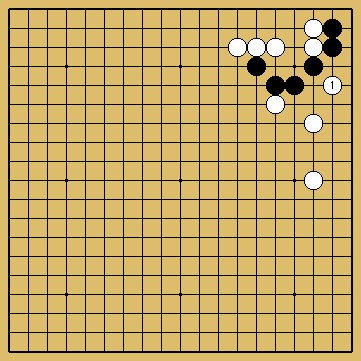

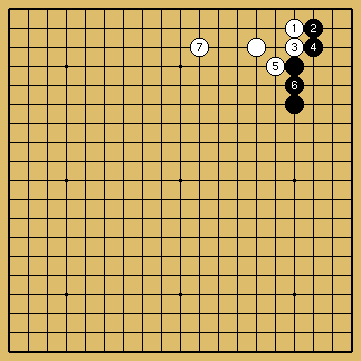

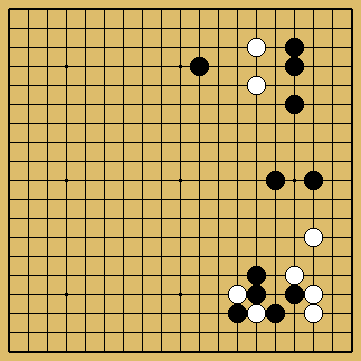

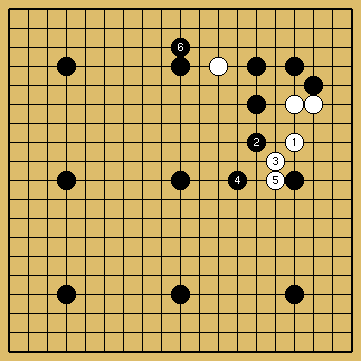

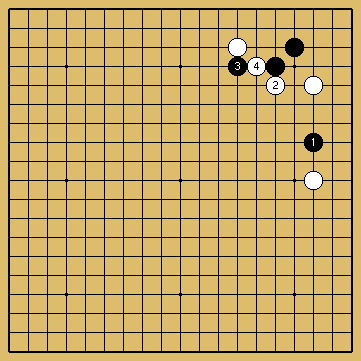

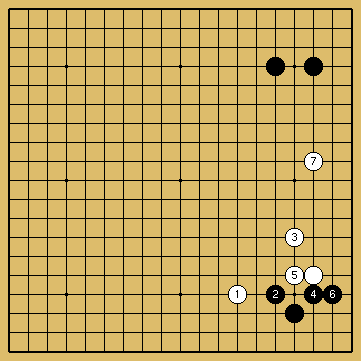

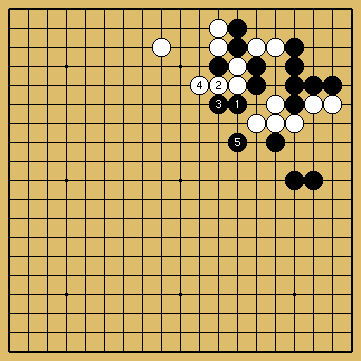

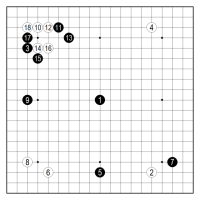

【1図:白のボウシの意図】

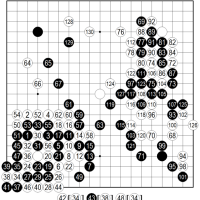

≪棋譜≫(119頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生

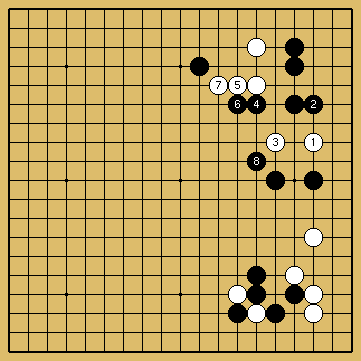

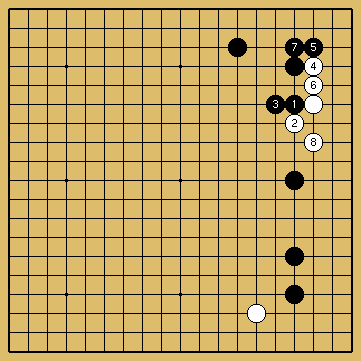

・右辺の黒の構えに対し、白1のボウシは急所の一着。

・黒はバランスのとれた好形であるが、「これ以上は発展させないぞ」というのが、白1のボウシの意図。

※逆に黒から1とトバれた形と比較すれば、1がいかに好点かが知られるはず。

このように、ボウシは相手の模様のひろがりを制限するのが目的であり、同時に中央を制圧するねらいも持っている。

そして、ボウシされた黒のほうは、イ(16, 八)またはロ(16, 十二)と、ケイマに受けて地を固めるのがいい。

ただし、その場合、イとロとどちらを選ぶかは、よく考えて決めなくてはならない。

☆この形、どちらを選ぶか?

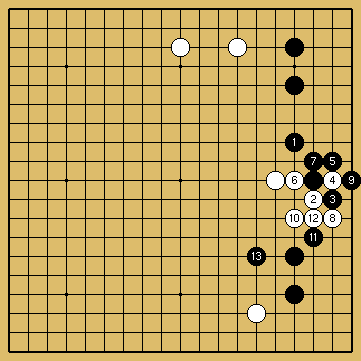

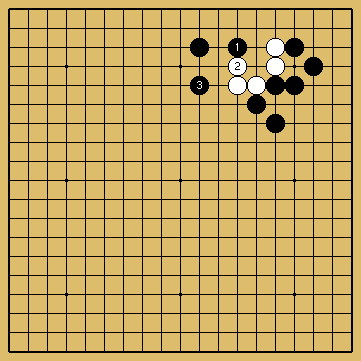

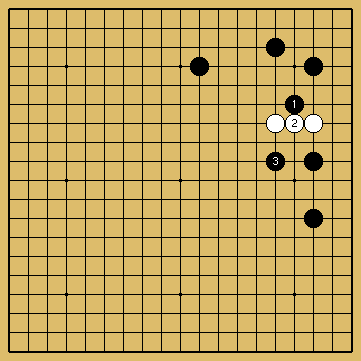

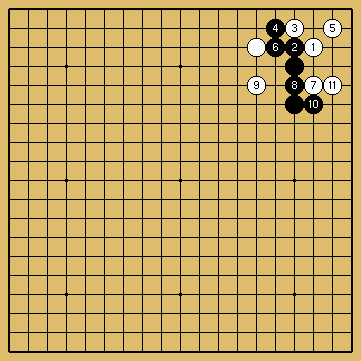

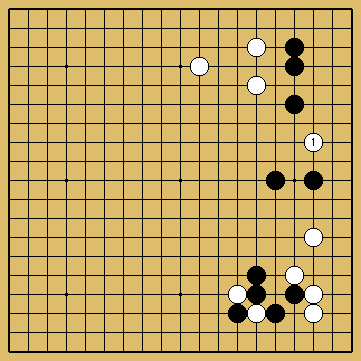

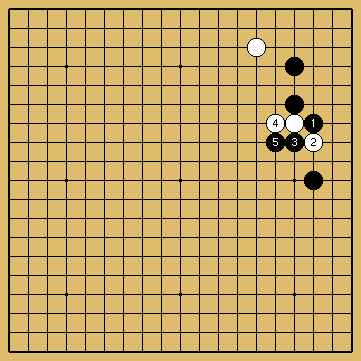

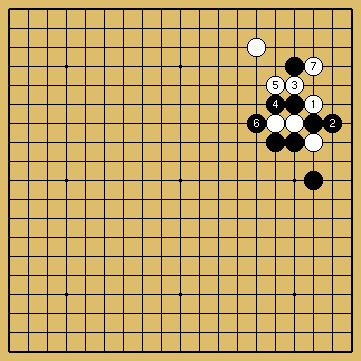

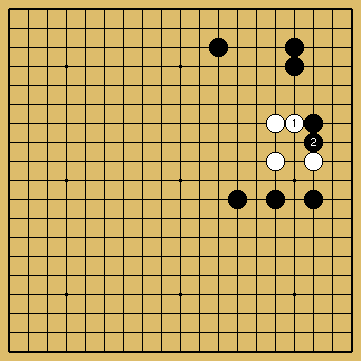

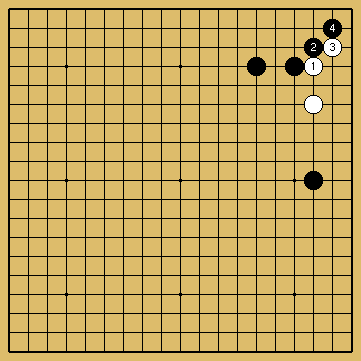

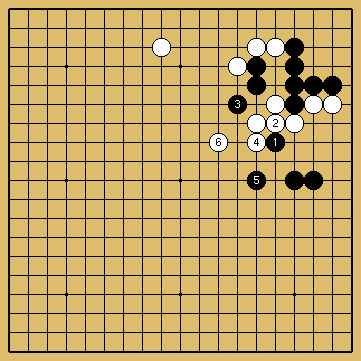

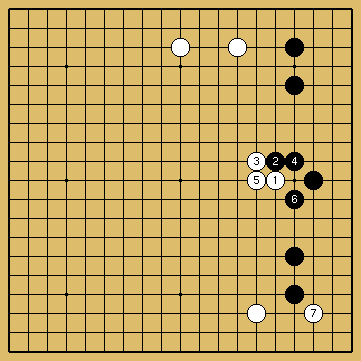

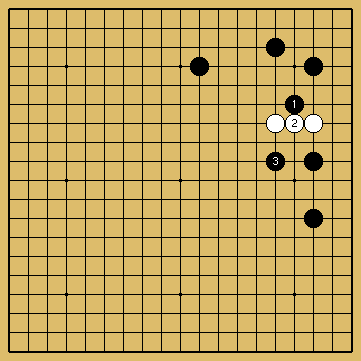

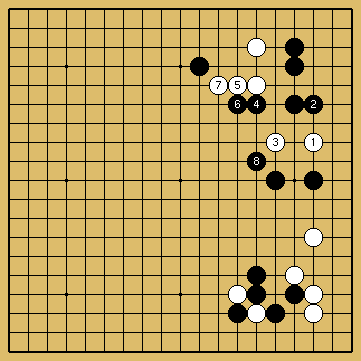

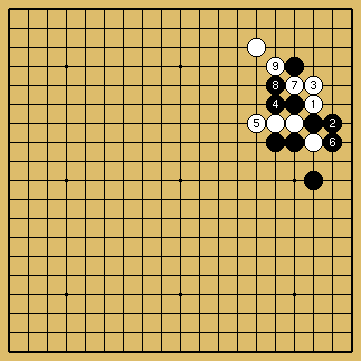

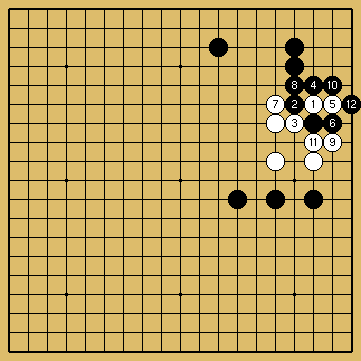

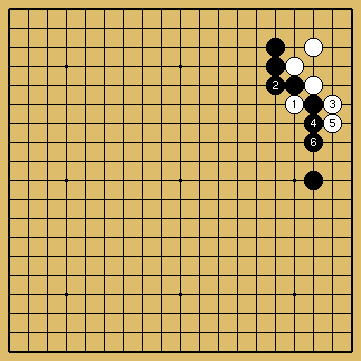

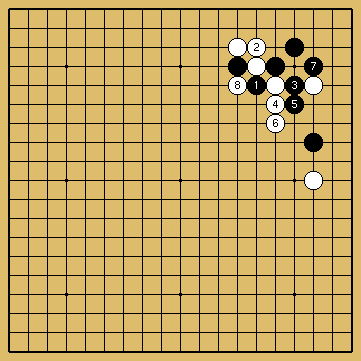

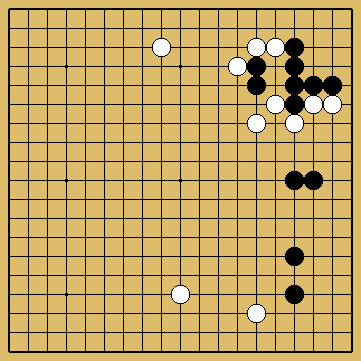

【2図:ケイマの正しい受け方】

≪棋譜≫(120頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生

☆上下どちらのケイマを選ぶかは、背後の自軍の配置によって決まる。

・黒は右上隅が一間ジマリ、対する右下隅は星からの一間トビで、構えにはあきらかに差がある。

・したがって、黒は1と、こちらにケイマして受けるのが着想としては正しい。

・続いて白は2とツケて侵略をはかり、黒3のハネには白4と切ってさばく。

※ボウシから、この2、4とツケ切る筋は、さばきにおける常用の手段である。

・その後、黒5から9まではこうなるところ。

☆抵抗しようとしても、あまりうまくいかない。

⇒たとえば、黒5でイ(16, 十一、つまり白2の左)とアテるのは、白12とノビられてもまずいし、白7とアテ返されてもおもしろくない。

・また黒7で9と打ちぬくのは、白7とアテられて黒4とツグほかなく、次に白12とノビられて、ロ(17, 八、つまり黒1の右)と出られるいやみが残る。

・黒は9までと正確に受け、これでべつにハラも立たない。

以下白10のカケツギ、黒は11、13という運びになる。

※この結果、白は一応右辺を食い破って目的を達したが、もともと右辺は、そっくり黒地になるわけのものではないし、黒は右上に三十目近い地が固まったことで、十分に満足することができる。

⇒ここに確定地ができたのは、黒1と受けた方向が正しかったからである。

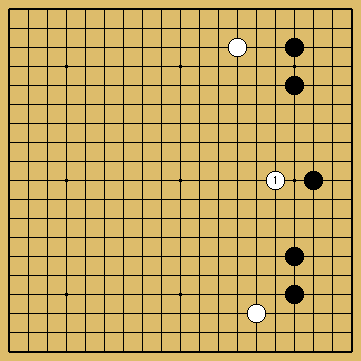

それでは、黒が2図の1と、逆に下のほうに受けたら、どうなるか?

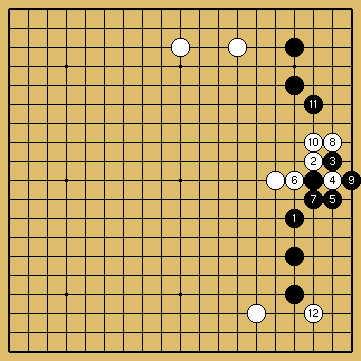

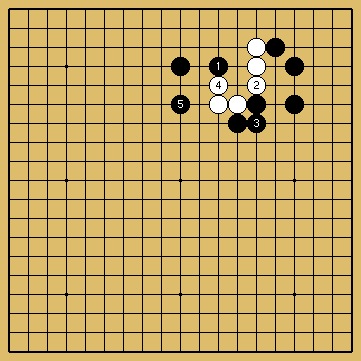

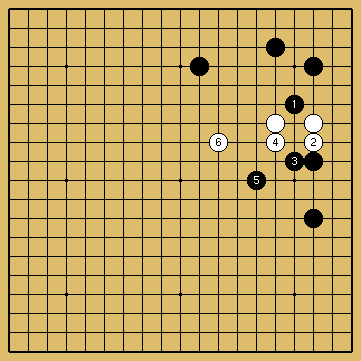

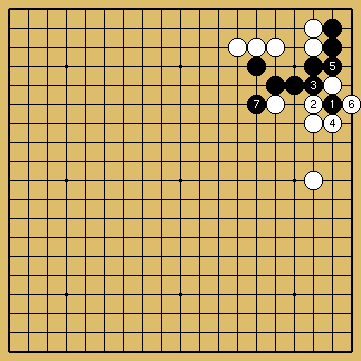

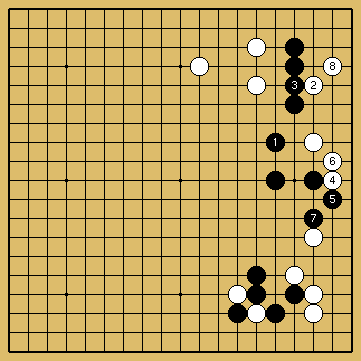

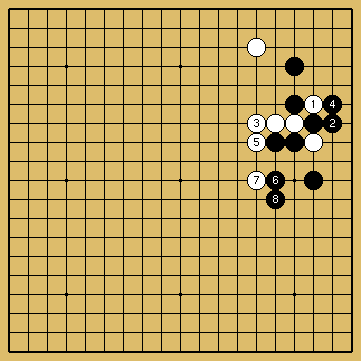

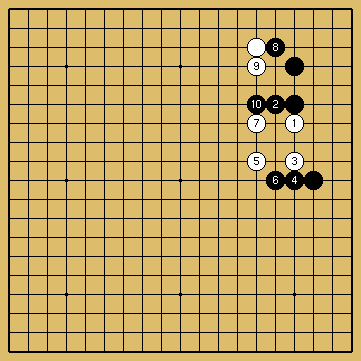

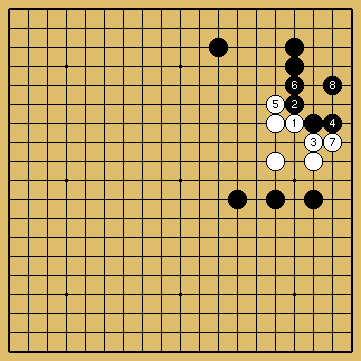

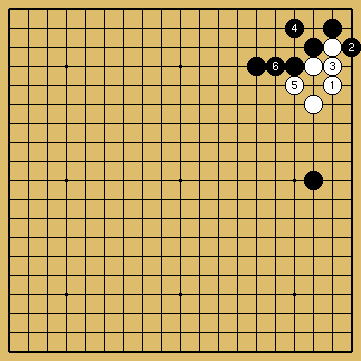

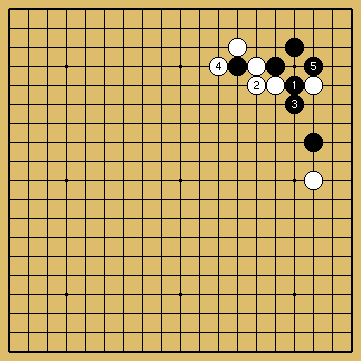

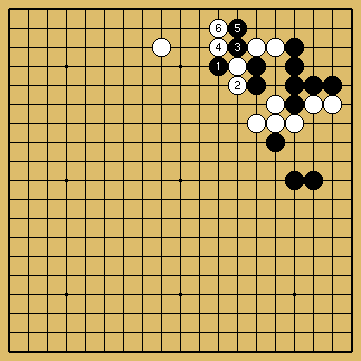

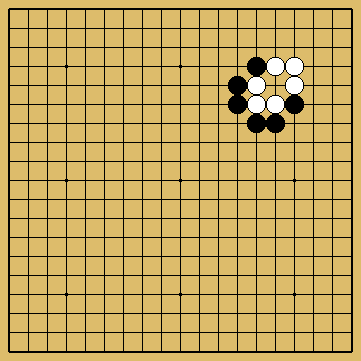

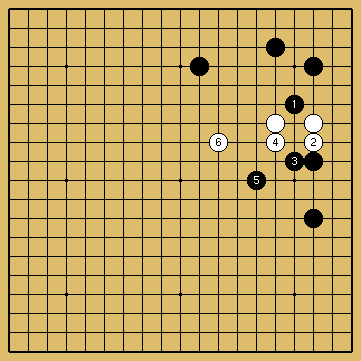

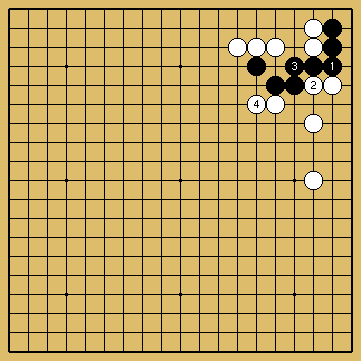

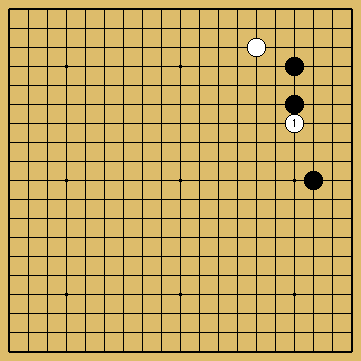

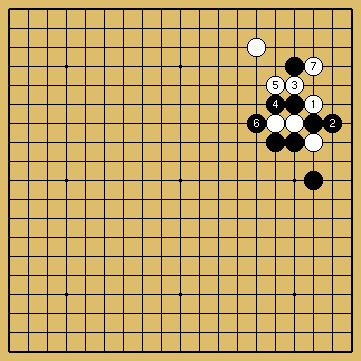

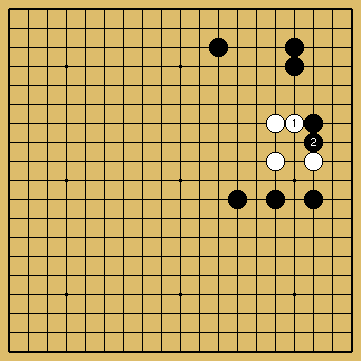

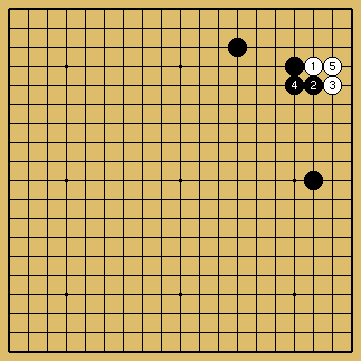

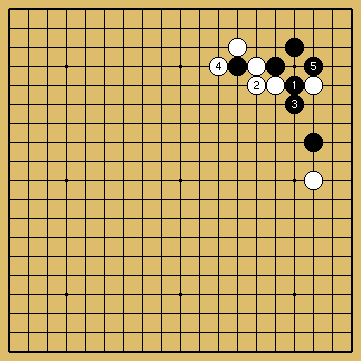

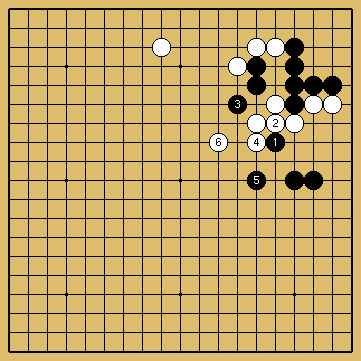

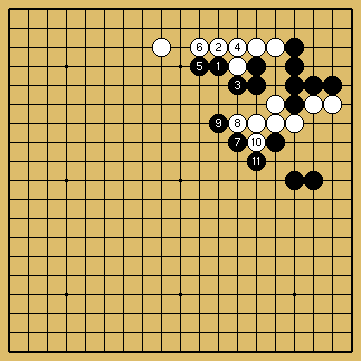

【3図:ケイマの正しくない受け方】

≪棋譜≫(121頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生

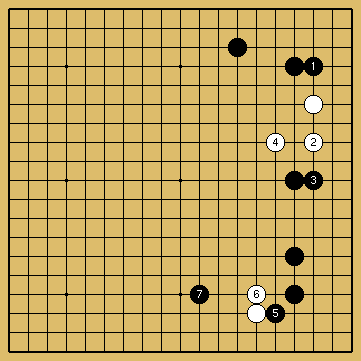

・黒1のケイマを逆に下のほうから受けると、白はやはり2、4とツケ切り、黒9、白10までの運びが容易に想定される。

・次いで黒は11と、右上を守らなくくてはならない。

⇒省いて白イ(17, 四)とノゾかれては、たちまちシマリが浮きあがってしまう。

・そして、ここで後手をとれば、白12と三々に入られるのが目に見えている。

これでは、黒1とケイマした最初の囲いが、囲いの役目をフルに果たさない結果になる。

※ボウシに対するケイマは、地を囲おうという手である。

どうせ囲うからには、減らないほうを囲わなくてはつまらない。

したがって、黒の受けは2図が正しく、3図では囲う効果が小さいわけである。

おなじくケイマでも、方向によって、石の働きに差が生じるから、注意する必要がある。

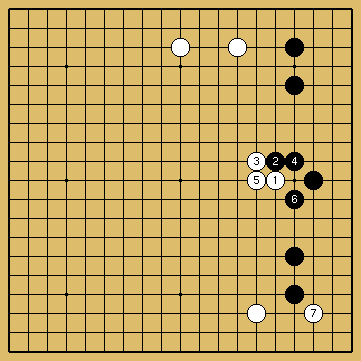

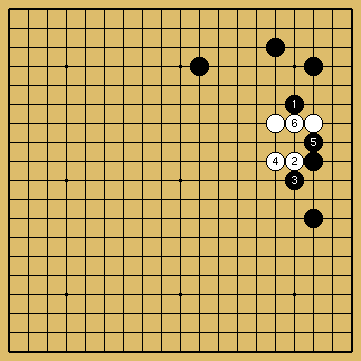

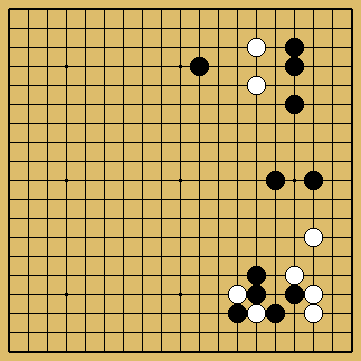

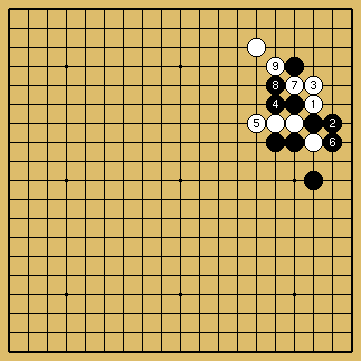

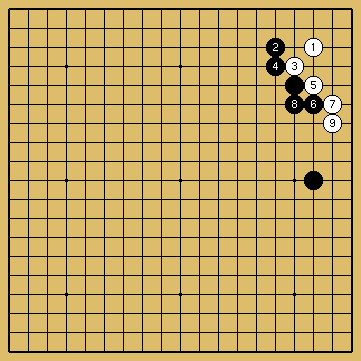

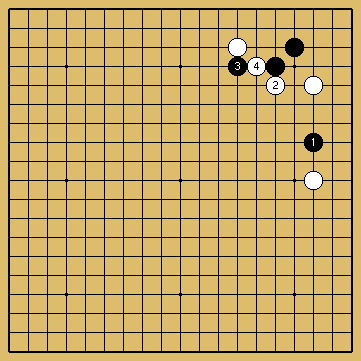

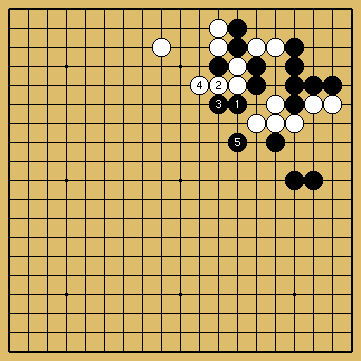

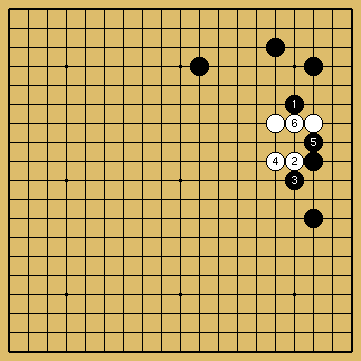

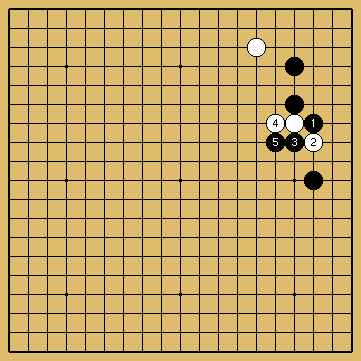

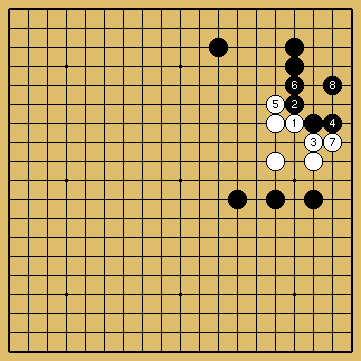

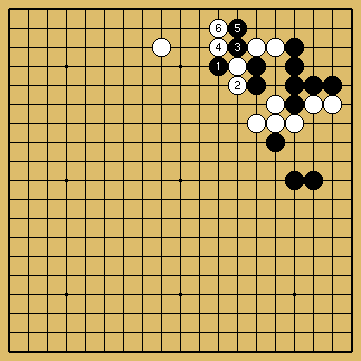

【4図:ボウシに対するケイマ以外の受け方】

≪棋譜≫(122頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生

☆ボウシに対しては、ケイマのほかに、本図のような受け方もある。

・黒2、4とツケ引き、白5のツギに6とコスむ。

※これは白に右辺を破らせまい、みんな地にしようという手段で、よくいえばがんばった、悪くいえば欲ばった手である。

ときによると、こんな打ち方も有力であるが、こういうぐあいに態度を一方的に決めると、かえって白から手をつけやすい意味が生じてくるようだ。

⇒むろん白7の三々には入りやすくなるし、右上にしても、白イ(17, 四)のノゾキで侵略の手がかりができる。

・しかも、白5とつないだ形はいかにも手厚く、中央をにらむ一つの勢力となっている。

※こう考えると、本図のようにネチっこく打つよりも、さらっとケイマに受けるほうが、味わいが深いといえる。

なお、ボウシに手ぬきする場合もないではないが、ボウシはバク然としたいわば“虚”であり、ケイマは地をとる“実”なのだから、受けて損な理屈はない。

ボウシにはケイマに、ちゃんと受けておくことを、坂田栄男氏はすすめている。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、119頁~123頁)

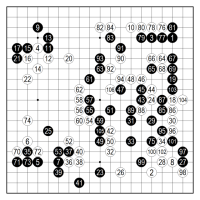

「中盤編」に、「相手の石を欠け眼にする点は、形をくずす急所。同様に「三子(もく)のまん中」をノゾくのも、急所中の急所である」というのがある。

この項目を説明しておきたい。

プロ棋士はもちろん、アマでもすこし強い人なら、「筋へノゾく」といえば、すぐにピンとくるほどの急所がある。俗に「欠け眼の筋」といわれるのがこれである。

図示すれば、次のようになる。

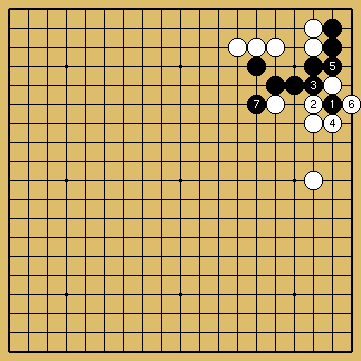

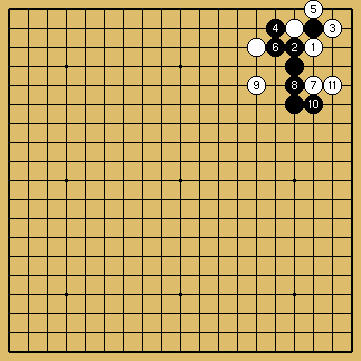

【1図:欠け眼の筋の例】

≪棋譜≫(133頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生

・この白の眼形は、黒が1、2と打つことによってつぶれる。

※だから、1と2と、この二つの点が白の形の急所となる。先に1の点に石があれば2の点が、2に石があれば1が、白の形をくずす一撃となる。

※白はその両方を打たれぬよう、あらかじめ守っておかなくてはならない。

もっと具体的な例をあげてみよう。

【2図:欠け眼の筋にノゾキ】

≪棋譜≫(133頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1は、次に切るぞという手である。これもノゾキの一種で、まさしく急所の中の急所である。

⇒この一撃で白は完全に浮きあがる。

・白2のツギなら、黒3とトンで攻めて、白は当分逃げまわることになる。

※もし白から打つなら、やはり1の点に打って形を整備する。白1に一着加わると、これはもう眼形に富んだ弾力のある形となる。次にイ(14, 二)とコスむ筋もあって、ほとんど死活の心配はない。

※このように、欠け眼の筋にノゾくのは、相手の形をくずし、眼形を奪って攻めるという、大きな効果がある。

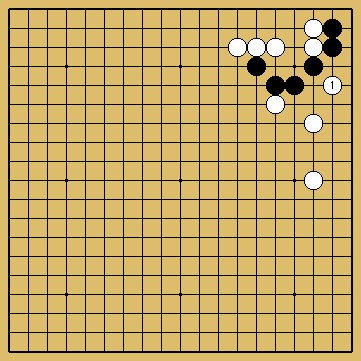

【欠け眼の筋】

≪棋譜≫(134頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1がきわめつきの急所、欠け眼の筋にあたる。

(こういう形を一見して、ピンと石の感じがここにくるようなら、もうしめたものである)

・白2に3とつなぎ、白4となった形を見ると、黒1が急所をついていることがわかる。

※白2、黒3の交換など、切れるところをわざわざツガせる手で、白は大いにつらい。

(まさか白2で一路左にグズむわけにもいかない)

こういう損な手を白に強要するのも、黒1が急所をついたからこそである。

・黒5とトンでなおも大きく攻め、白は容易にラクのできない形である。

※逆に、白1の点にトンだら、白の形はいっぺんにととのい、ちょっと攻めの糸口がつかめなくなる。

その余裕を与えず、いきなり黒1とおびやかす呼吸をつかんでほしいという。

いわゆる「三子(もく)のまん中」の急所も、意味はまったくおなじことであると付言している。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、132頁~135頁)

「中盤編」に、「ノゾキは相手にツガせるのが目的。その場合、多くは利かしとなるが、アジ消しの悪手になるものもあり得る。またノゾかれたときは、一応はツガぬ手を考えるのがよい。ノゾキにツガぬ例は意外に多いのである」というのがある。

この項目を説明しておきたい。

ノゾけるところはノゾかなくては損だとばかり、かたっぱしからノゾく人がいる。一方、「ノゾキにツガぬバカはなし」というので、ノゾかれると一考もせずにツグ人がいる。

これはどちらも間違っていると、坂田栄男氏はいう。

ノゾキもツギも、もう少し大切に考える習慣をつける必要がある。

ノゾキは相手にツガせるのが目的であるが、その前にまず、ノゾく必要があるかどうか、それを考えてみなくてはならない。

碁はいつでも、必要のない手は打たぬほうがいいに決まっているからである。必要があればノゾくが、次には相手のツギが絶対かどうか、それを検討する。

ノゾいても敵に反発の手段があり、ツガずに抵抗されるようでは、ノゾキがヤブヘビになるおそれがある。

ノゾキに関して、坂田栄男氏は次のような話を紹介している。

明治時代に活躍した本因坊秀甫という人が、ある対局でノゾキを打った。

ところが相手は、なかなか受けようとしない。

すっかり考えこんだのを見た秀甫は、用事を思い出して席を立ち、しばらくして戻ってきた。だが、相手はまだ考えている。とうとうゴウを煮やして、大声で一喝した。

「いったいなにを考えてるんだ。天下の秀甫のノゾキだぞ!」

つまり、ツグ一手じゃないか、というわけである。

たぶんこれはつくり話であろう。

本当に秀甫がいったとしても、冗談めかしたいい方をしたに違いない。

秀甫という人は、自他ともに許していた秀和の跡目を、素行不良を理由に秀和の未亡人から反対されたと伝えられる。それくらい、多分に横紙破りのところはあったらしい。

ところで、この秀甫のエピソードは、二つの教訓的な意味を持っているようだ。

①一つは、「天下の秀甫」ほどではないにせよ、相手の絶対ツガせるぞという自負――ノゾキはツガせるために打つ、ということである。

②もう一つは、たとえ相手が誰だろうと、無条件にハイとはツガない。なんとか反撃しおうという相手棋士の態度である。

ノゾけるからノゾく、ノゾかれたからつなぐでは、アジも妙味もない。

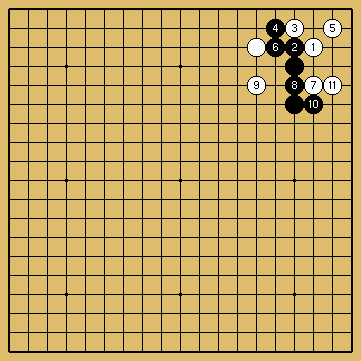

【1図:ノゾキが悪手の例】

≪棋譜≫(143頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1とノゾけば白2とツグ一手。

☆たしかに黒は目的を達し、一本利かしたように見える。

しかし、これはたいへんな悪手である。

なぜだか、わかるだろうか?

・黒1、白2の交換がなければ、黒からはイ(15, 六)と切る手が成立する。

※切られた四子を捨てるならともかく、助けようとすれば、白は大いに苦しまねばならないだろう。

そのイをいつ切るかは問題としても、ここにねらいがあるのは、あきらかに黒のプラス、白のマイナスである。

それを黒1とノゾいて白2とツガせては、もう黒イとは切れない。

切っても、白ロ(14, 五)とカケられ、簡単に取られてしまうからである。白2のツギがなければ、黒イに白ロとカケても、取ることはできない。

うっかりノゾくと、こんな損をすることだってある。

ノゾキはツガせようとして打つ。

だから、素直にツイで受けるのは、相手の思い通りである。

つねに相手の裏をかき、相手の逆をとるように行くのが気合というものである。

ノゾかれたら、「なにかツギにかわる手はないか」考えてみること。

そういう態度で身構えていると、ツギに優る手を発見することがあんがい多いそうだ。

【2図:ノゾキとツギの交換が、黒の利かしとなった場合】

≪棋譜≫(144頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1とノゾき、白2とツイだ調子に、3とトンで攻める。

※1と2の交換は、はっきり黒の利かし(打ちドク)になっていて、棒石の白は、次にぴったりした手がない。

もし黒がノゾかずに、1で単に3とトベば、白はイ(17, 五)とトビツケて、ラクにさばくことができた。

(この1、3という石の調子をのみこめるようなら、かなりするどい感覚といえるようだ)

しかし一方、白の立場で考えてみると、2のツギはいかにも黒の意中を行く感じである。策に乏しい。

なにかちょっとくふうがほしい。相手の調子をはずすような、ヒネリがほしい。

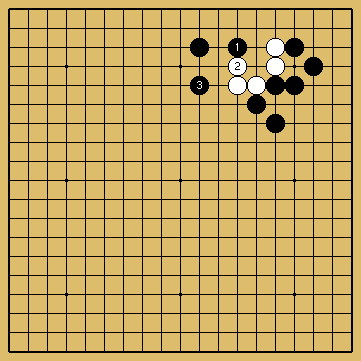

【3図:白のくふう~「タケフの両ノゾキ」にする形】

≪棋譜≫(145頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生

・白のくふうの一法として、白2の突っぱりがある。

・黒3のノビには4とタケフにツギ、黒5に6と進出する。

※このほうが前図に比べて足が早く、まともに攻められる心配は、まずないであろう。

それに2、4となると、黒は切れないタケフを1、3と両側からノゾいた形になる。この点にも白の満足がある。

⇒「タケフの両ノゾキ」という。

タケフを両側からノゾくのは、石が働かない形とされている。

相手の石を働かせないのは、それだけ自分の石が働いているともいえる。

【4図:白のくふう~ツケてタケフの方向をかえる】

≪棋譜≫(145頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生

・もう少しくふうすると、黒1に白2とツケる着想が浮かんでくる。

・黒3のハネに4とノビて、黒5、白6。

(5で6と出ても白5とゆるめるから、切られることはない)

※前図に比べ、今度はタケフの方向が、タテから横に変った。

⇒攻めをかわす、緩和する、という意味なら、この打ち方がもっとも目的にかなっている。

※白6までの形は、いつでも白イ(15, 十、つまり白4の下)のマガリが利いており、これ以上きびしい追及を受ける心配はなく、十分にさばけた形と見られる)

※黒の注文をそのままきいて、思うように打たせたのが2図。

一方、3、4図は相手の注文をはずし、少しでも石の能率を高めようという打ち方である。

「ノゾキにツガぬバカはなし」といった固定した観念からは、こうした変化は生れてこないそうだ。

文字通り臨機応変、たえず相手の逆をとろうとする態度でありたい。

もう一つ、ノゾキにツガない例をあげている。

【5図:白ノゾキは攻めの急所】

≪棋譜≫(146頁の5図)

棋譜再生

棋譜再生

・白1のノゾキは攻めの急所。

⇒こんな痛打を見舞われては、黒はダウン寸前、どうにも処置なしの感じである。

といってノゾかれた二子をツガず、切らせてしまうのは大きすぎる。

☆このピンチをどうきりぬけるか?

【6図:ツギは白の注文通りで無策】

≪棋譜≫(147頁の6図)

棋譜再生

棋譜再生

・平易に黒1とツグのは、それこそ白の注文通り。

・得たりと白2の突きあたりを利かされ、黒3、白4で、まずは一巻の終わり。

※こんなことになるくらいなら、1では4の点にハネて、白1と切らせるほうが、よっぽどマシ。

1のツギはあまりに無策。

窮すれば通ずで、打開の道はある。

【7図:黒のツケコシがうまい手】

≪棋譜≫(147頁の7図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1とツケこすのがうまい手。

・白は2の一手、黒3と切って、白4、黒5。

・続いて白が6とぬけば、黒は先手で7のハネにまわることができる。ゆうゆう危機を脱する。

(また白6で、7のノビなら、黒はイ(19, 五)と取って即座に活きる)

※黒1の一子がたくみな捨て石となって、先手をとるか、活きるかの、貴重なしのぎを黒にもたらす。

※後手をひくか先手をとるか、これを「一手の差」という。

6図の黒1か7図の黒1かで、結果は一手の差が生じる。

「ノゾキにツガぬバカはなし」が一面の真理なら、「ノゾキにすぐツグバカはなし」というのは、もう一面の真理といえるようだ。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、141頁~147頁)

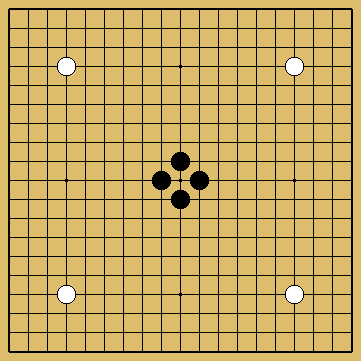

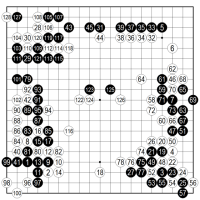

中盤編には、「ポンぬきは石にムダがなく、威力も大きい。よほどのことがないかぎり、ポンぬきをさせてはならない」という項目がある。

この点を説明しておきたい。

よく「ポンぬき三十目」といって、ポンぬきはさせてはならないものとされる。

三十目という数字に根拠なく、「たいへん大きいのだ」ということを表現したもののようだ。

(じっさいに三十目、ときにはそれ以上の価値を持つポンぬきもあるという)

ポンぬきは、それ自体がひじょうな好形であるばかりでなく、厚みが四方に働くのが大きな特徴である。

したがって、辺や隅に片寄るよりも、中央のポンぬきほど価値がある。

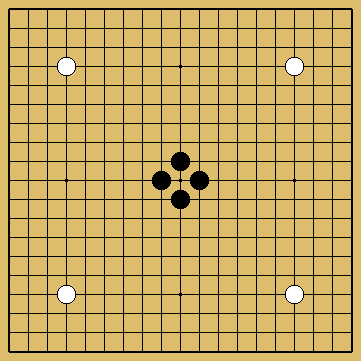

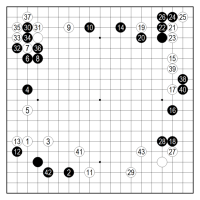

【中央のポンぬきの模型図】

≪棋譜≫(149頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生

・白が四隅の星を占め、黒が中央でポンぬいた形。

・むろん実戦ではできるはずがなく、これは一つの模型図である。

⇒これで両者の力はつり合っている、という定説になっているそうだ。

〇「一に空き隅」といわれる重要な隅の拠点を、白は四つとも占めている。対する黒は、空中になんら実利をともなわないポンぬきがあるだけなのに、これで四隅に対抗できるという。

※坂田栄男氏は、院生(日本棋院で養成するプロ棋士のタマゴ)の時分、実験的にこの配置から打ってみたことがあるらしい。

⇒優劣はつけがたかったそうだ。

黒先なら黒がいいし、白先なら、わずかに白に分がある。

先に打ったほうが有利ということは、この配置が互角という証拠にほかならない。

〇なにしろ黒は中央に堅塁があるから、どんなにせまい白の構えにでも、平気で打ち込んで行ける。

もぐりこんで活き、白の外勢を厚くしても、それは気にかける必要がない。厚みはポンぬきが消してくれるからである。

また根拠がなくて攻め出されても、ポンぬきの声援があるから、トビ出しさえすれば、もう安全である。

隅に一手打つのは、だいたい十目の価値が持つといわれる。

かりにこの説が正しいものとし、上図の形が五分とすれば、四隅に一手ずつ打った白は四十目。それに対抗している黒のポンぬきも、おなじ四十目にあたるといえると、坂田氏は解説している。

このように中央のポンぬきは、大きな威力を持っている。

たとえ辺でも隅でも、ともかくポンぬきをさせるのは感心しない。

一個の石を取るには、タテヨコ四つのダメをつめればよく、その最小限の手数で石を取るのがポンぬきである。

ポンぬきは石にムダがなく、しかも弾力に富んでいる。相手にはポンぬきをさせぬよう、自分からはチャンスがあれば、ためらわずにポンぬいて打つべきであるという。

【悪手はどれか?】

≪棋譜≫(150頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生

・白1と走り、黒2とツケて以下7まで。

☆初心の人の碁を見ていると、こんな変化がよく見られるという。

どの手がおかしいのか?

⇒白1に対する黒2のツケが悪手である。

・それに対する白3も悪手である。

(3は2の非をトガめないだけ、2よりも罪の重い手といえる)

※双方が悪手を打った場合、あとから打ったほうが不利を招くのは理の当然だとする。

・白7までの結果は隅の実利が大きく、それだけ白が不利となっている。

〇黒2は4とコスんで受けるところである。

(それを2とツケてきたのだから、白は気合からいっても、反発しなくてはならない)

【白はハネ出す一手】

≪棋譜≫(151頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生

・ここは白1とハネ出す一手である。

・黒2の切りに3とカカエて、必然黒6までとなる。

⇒こんな隅っこでも、ポンぬきはポンぬきなりの威力があって、白はすぐ続いて7、9と黒をゆさぶることができる。

・黒10には11とサガリ。

(黒イ(18, 六、つまり黒10の右)のオサエは隅には利かない)

前図の結果を解剖してみると、次のようになる。

【手割による検討】

≪棋譜≫(151頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生

・はじめ白1と三々に打ち込んで、黒2に3、5と打った。

・黒はだまって6とツギ、白7から11まで。

⇒この形に黒イ(17, 二、つまり白1の上)、白ロ(17, 一)を加えたのが前図である。

※この解剖診断によって、悪手は黒の側にばかりあることが明らかになっているという。

・まず黒6は、いつでもハ(16, 一、つまり白3の上)とアテて、白イ(17, 二、つまり白1の上)とツガせるに決まったところ。

・それから6とツゲば、白11、黒ニ(18, 六)、白7、黒10、白8,黒その左オサエ、白1の下ツギ、となるのが、定石であるという。

(白は後手で活きることになる)

・さらに大悪なのは、黒イ(17, 二)と放りこんでいることで、もともとハ(16, 一)とアテるべきところを、黒イ(17, 二)、白ロ(17, 一)と取らせたのだから、お話にならないという。

⇒ポンぬかせた罪が、そのまま黒の不利、白の有利につながっている。

〇このように、手順をかえて形を調べ、着手の可否を検討するのを手割(てわり)という。

強くなるにしたがって、興味を持つようになってくるようだ。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、148頁~151頁)

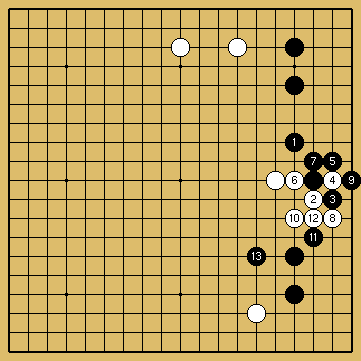

中盤編に「攻めようとする相手の石には、ツケてはならない。逆に自分の石をさばくときは、相手の石にツケて打つのがよい」という項目がある。

これについて説明しておきたい。

ツケは相手の石にジカに接触する手である。

したがって、感じとしては、「きつい手、はげしい手」のような気がするが、たいへんな錯覚であるらしい。

ツケは自分の形をととのえるのが主な目的である。ツケは守りの意味のほうが大きいそうだ。

相手の石にツケて行くと、石が接触し合って変化が起こり、ある程度、形が決まってくる。

その結果、自分の石も固まり、同時に相手の石も固まる。だから、ツケは攻める手にはなりにくいという。

★例を挙げている。

【テーマ図】

≪棋譜≫(154頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生

黒の手番として、右上にカカっている白の一子を攻めるのに、どう打ったらいいのか。

こんな場合、攻める石にツケない、接触を起こさないということが、考え方の基本となる。

【2図:ツケが悪い例】

≪棋譜≫(155頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1とツケてくる人がおどろくほど多いようだ。

こういう人は完全に錯覚している。つまり、「ツケははげしい攻めの手」だと思いこんでいる。

・ところが、白2とハネられ、黒3のノビに、白4から8までとなると、その結果はどうか。

⇒白はたちまち好形となる。これ以上は攻められる心配がないばかりか、逆に黒のほうに、打ち込まれるスキが生じている。たとえば、白イ(17, 十二)や白ロ(16, 十二)といった打ち込みである。

・つまり、黒1、3のツケノビは、ぜんぜん白への攻めになっていない。そればかりか、白を活かすお手つだいをしたようなものである。

【3図:サガリがきびしい攻め】

≪棋譜≫(155頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生

それでは、どのように打つのが良いのか。

この形では、黒1のサガリが一番きびしい攻めである。

⇒隅を守りながら白の動きを制限し、白2ならまた黒3とサガって、鉄柱を築くのである。

すると、白はさっぱりさばきの調子がつかず、乗ずるスキが見出せない。

・次いで白4とトビ出すくらいである。むろんまだ眼形ができたわけでもない。

※黒は先手に、1、3と固めることができて、攻めの効果は十分にあがっている。

・これで上方はひとまず打ちきり、今度は5、7と下辺の白に攻めかかる。

※こうして、次々と白を攻め出し、息つくいとまを与えないのが置碁の必勝法である。

※なお、黒5は「コスミツケ」であって、「ツケ」ではないと断っている。黒7とハサむ前に5、6と決めておくと、白の石が重くなる。

(重い石とは捨てにくい石、さばきにくい石のこと)

こうして、攻めがいっそう効果的になる。

このように、攻める石には、ツケないのが原則である。

これを裏返しにすれば、「しのぐ石はツケよ」ということである。

(相手の石にツケて接触を起こし、それに乗じて形をととのえ、眼形をつくる)

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、154頁~157頁)

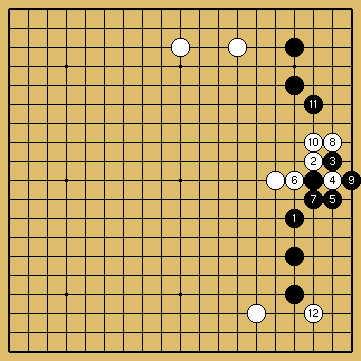

「中盤編」に、「一つの石だけ専門に攻めても、成果は期待できない。攻めるには、二つ以上の石をカラんで打つのが、成功の秘訣である」というのがある。格言としては「一方石に死なし」という。

この項目を説明しておきたい。

処世の金言に「二兎を追う者は一兎も得ず」というのがある。

なにか仕事をするには、一つのことに専念するのがいいとされる。

しかし、せっかくの名言も、碁の戦略にはまったく役に立たない。それどころか、石を攻めるときの心得はこれと反対である。二兎でも三兎でも、できるだけ一度に追うのが上策になる。

「一方石に死なし」ともいう。

一方石とは、「それだけをしのげばいい」という石のことである。つあmり、他の部分への配慮をせずに、自身のしのぎさえ考えればいい石をさす。

こういう「一方石」は、かなりきゅうくつな情況の下でも、めったなことでは死なない。

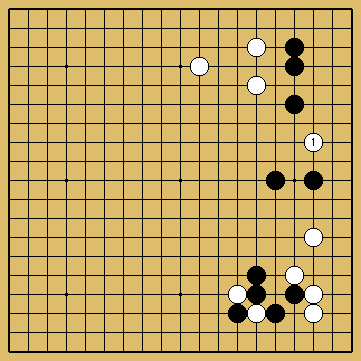

【1図:白の一方石の例】

≪棋譜≫(160頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生

・右上の黒の構えは、隅にはシマリ、辺には一間トビを加えた強固なものだけれど、それでもまだ白1と打込む余地がある。

※白は上辺も右下隅もがったりした形だから、1と深く打込んで攻められても、周囲の自分を心配する必要がない。つまり、一方石なわけで、こういう石は容易に死なない。

【2図:白は一方石だから簡単にさばける】

≪棋譜≫(161頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生

・たとえば、黒1と封鎖しても、白から2のノゾキが利き、4、6のツケ引きも先手に打てて、白8のコスミまで、いとも簡単に活きてしまう。

※さんざん元手をかけた構えをすっかり荒らされ、ほとんど得るところがないのでは、踏んだり蹴ったりの結果。

・黒7のカケツギで隅の白は多少痛んだものの、黒イ(18, 十三)には白ロ(17, 十四)と引いて、いのちに別条はない。

※打込んだ石が一方石だから、白はこうも簡単にさばけたのである。

ところが、次図のように、上辺に黒(11, 四)といった黒のハサミがある形だと、事態はガラリと一変する。

【3図:上辺に黒のハサミがある場合】

≪棋譜≫(161頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生

・上辺の白二子は影の薄い浮き石である。

⇒自身の処理を先にしなくてはならないから、右辺に打込むなどは思いもよらない。

※黒としては、右辺はこのままで三十目の地と見ていい。

【4図:カラんで打つ戦法】

≪棋譜≫(162頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生

・それでも、白1と打込んでくれば、黒はサガって白を追い出し、白3のトビには黒4とツケて打つ。

※これがいわゆるカラんで打つ戦法である。これは、中盤の攻めの極意ともいうべきものである。

※上辺と右辺と、白は二つの浮き石をかかえて、さばきに困り果てることになる。

・白5のノビなら黒6と押し、8のコスミで右辺はまるのみである。

(白5でイ(13, 八)とトベば、むろん黒は5とオサエる)

カラんで攻める別の例をあげている。

【5図:白が打込んできた場合】

≪棋譜≫(163頁の5図)

棋譜再生

棋譜再生

・白1とカカリ、黒2の一間トビに白3と打込む、もうおなじみの手段である。

・白3に対しては、黒はイ(13, 五)、またはロイ(11, 五)とコスむのがきびしく、それで白がうまくいかない。

(ただ、あとの打ち方がちょっとむずかしく、初心のうちはなかなか正確に打てないようだ)

※九子も置いていれば、黒はもっとあっさり打って十分である。

【6図:コスミツケてトビ】

≪棋譜≫(163頁の6図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1とコスミツケ、白2と立たせて3とトビ。

※この黒3で白を左右に裂き、カラんで攻めようというねらいである。

【7図:変化の一例~カラんで攻める】

≪棋譜≫(163頁の7図)

棋譜再生

棋譜再生

・前図以降の変化の一例。

⇒白は1と、大きい石のさばきを先にするのは当然であるが、黒は2、4と早いとこバリケードをつくり、白5には6とサガって、上辺の動きを封じてしまう。

・黒6では、イ(11, 五)とコスめば普通だが、この黒6でも白一子は動けない。

※こういうぐあいに、積極的にカラんで攻め、どんどん形を決めて打つのが、置碁では一番である。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、159頁~163頁)

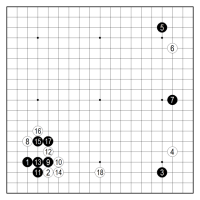

中盤編に、次の見出しがある。

・黒が星から一間トビに受け、さらに星下にヒラいている形で、白が一間トビの鼻にツケてきたときは、おだやかに打つには下からハネ、白の二段オサエに切って押し上げる。強く攻めるには中央にノビて打つ

黒が星から一間トビに受け、さらに星下にヒラいている形で、白が一間トビの鼻にツケてくるのは、よくできる形である。

置碁でも互先の碁でも、星打ちには毎局でも現れる形であるから、ぜひとも心得ておく必要がある。

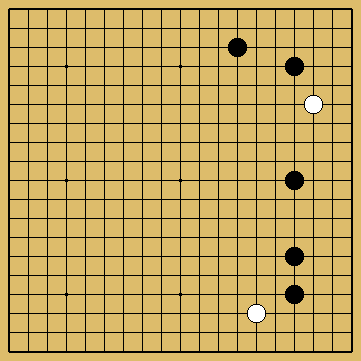

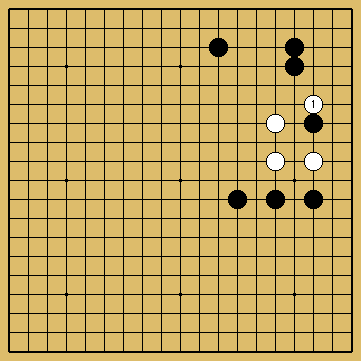

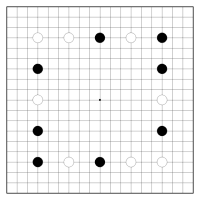

【テーマ図:布石の一つの基本形】

≪棋譜≫(164頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生

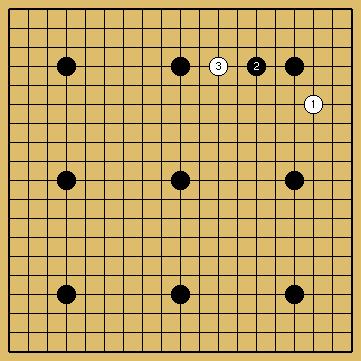

・黒が星から一間トビに受け、星下へのヒラキを加えた形。

この黒は布石の一つの基本形で、すっきりした構えである。

・いつでも白から1とツケて、変化を求める手段がある。

⇒これに対する応手をよく知っていないと、思わぬ混乱を招くおそれがある。

あとの変化はある程度定石化しており、それさえ覚えておけば安心だという。

☆白1のツケに対する黒の応手には、守りと攻めの二つがある。

①イ(17, 七、つまり白1の右)のハネ:おだやかな受けで、守りを主とした手

②ロ(15, 六、つまり白1の左斜め上)のノビ:白を攻めようという強い手

まず最初に、①守りのハネの応手の場合をみていこう。

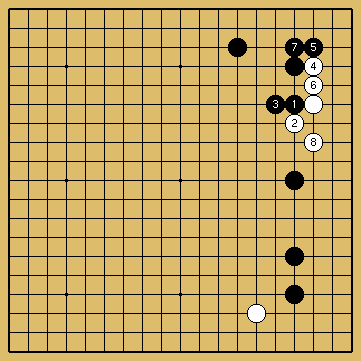

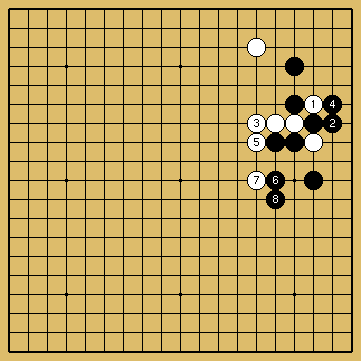

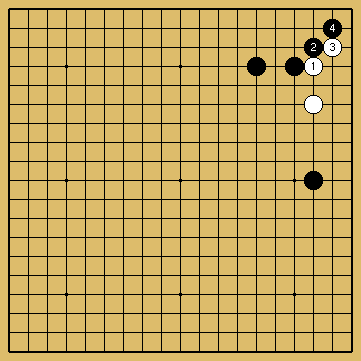

【守りのハネの場合】

≪棋譜≫(165頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生

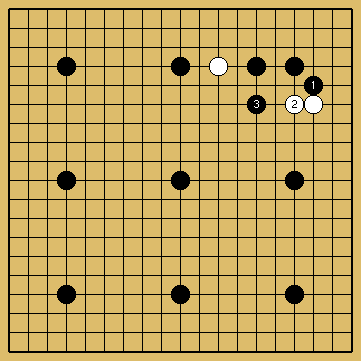

・黒1とハネると、白は2と二段にオサエてくる。

・このとき黒は3と切り、5を押し上げるのが大切な手である。つまり、黒3、5と、「切ったほうを押す」と記憶すればいいようだ。

※このことが、見出しにある「黒が星から一間トビに受け、さらに星下にヒラいている形で、白が一間トビの鼻にツケてきたときは、おだやかに打つには下からハネ、白の二段オサエに切って押し上げる」という意味である。

このことを碁盤上に図示すると、上図の【守りのハネの場合】である。

つまり、この応手は、おだやかな受けで、守りを主とした手である。

<注意>

・ここで白に黒3をポンぬかせるのはいけない。

※忘れずに黒5と、「切ったほうを押す」のがよい。

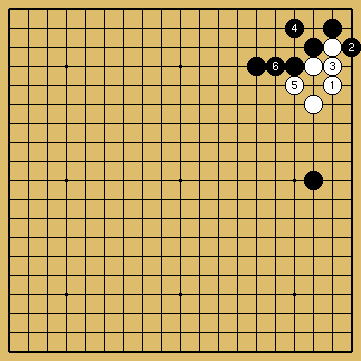

【その後の手順:黒は実利、白は厚みで定石化】

≪棋譜≫(165頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生

・続いて白は1と切り、黒2に3とノビるのが正着である。

・そして黒4の手入れに5とマガリ、黒8までとなって一段落。

※ここまでの手順は、すでに定石化している。

この結果、黒は目的通り、上下が連絡して実利をおさめ、白は中央に厚みをたくわえた。

※この図は、白黒とも正々堂々の応酬で、いわばお手本ともいうべき打ち方である。

ただ、ことに置碁における白は、いつでもこうお手本通りにくるとは限らない。黒をまどわせようとして、奇策に出ることが考えられる。

【白の変化図】

≪棋譜≫(166頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生

・白1と切って、3と動き出してくる手がある。

※前図を表通りとすれば、これは裏街道だという。

この変化を知っていないと、白に乗せられる。

・黒が4、6などと打つのは俗筋の標本である。

・なお、白に7、9と出切られ、どうにも収拾がつかなくなってしまうので、注意を要する。

(黒の対策としては、黒4で黒7(白3の左)のツギ)

坂田栄男九段は、白の変化図として、白の「あり得ない手」を、念のために付記している。

【白のあり得ない手】

≪棋譜≫(167頁の6図)

棋譜再生

棋譜再生

・白が1の切りから、3、5とアテて出るような手は、「あり得ない手」と思っていいとする。

・黒6、白7となるが、黒6とぬいた「亀の甲」の厚みは、ポンぬきに倍するといわれる圧倒的なものである。

しかも白1、黒2となっていて、俗にいう「亀の甲のシッポつき」の形であり、この型をつくらせたら、もうその碁は勝てないといわれているくらいである。

・それに白7とハネても、隅は完全ではなく、黒イ(17, 三)で簡単に手になる。

次に、②白を攻めようという強い手であるノビの場合をみておく。

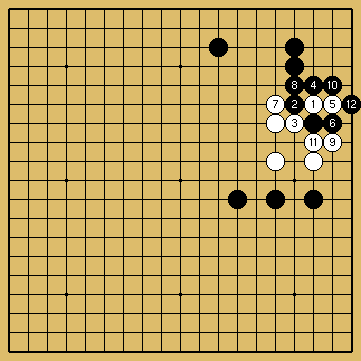

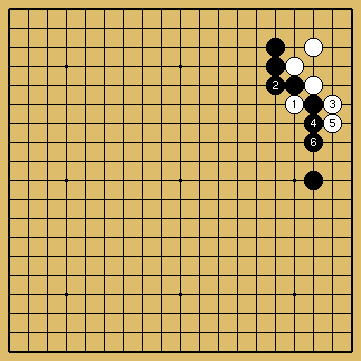

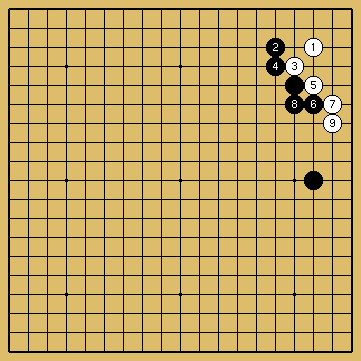

【攻めのノビの場合】

≪棋譜≫(167頁の7図)

棋譜再生

棋譜再生

・次に黒2とノビる手であるが、このほうはあまり変化はないようだ。

・白は3、5、7と黒を上下に裂き、黒も8から10と白を裂いて、もっぱら戦いの局面となる。

※この場合、黒は右下方面に自軍の配置があることが条件で、逆に右下に白があるようだと、4以下の三子が攻められる形となり、おもしろくない。

※以上、黒が下からハネて安全を期すか(①の場合)、あるいは強くノビて戦うか(②の場合)は、右下の配置によって決定されるわけである。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、164頁~168頁)

※形をととのえるには、捨て石が有効なことが多い。

ことに第三線の石は、一つ第二線にサガって捨てるのがよい

格言「二子(もく)にして捨てよ」

坂田氏によれば、「石を捨てる楽しさ」が碁にはあるという。

相手に石を取らせ、それをタネにいろいろと仕事をする。

捨て石がうまくいったときの楽しさは、石を取るのとはまた違った味わいがある。

この捨て石のアジがわかるようになると、もう相当な腕前になっているはずだという。

初心のうちは、相手の石は取りたい、自分の石は取られたくないの一心である。石を捨てる、わざわざ取らせるなどということは、初心者は夢にも考えない。

それがだんだん強くなると、要石と廃石の区別がつくようになる。さらに捨て石を投じて手割をうんぬんするようになると、もうアマチュアとしては、一人前の打ち手に成長している。

よく「アマは石を取ろうとする、プロは捨てようとする」というが、一面の真理であるようだ。

〇石を捨てる目的の第一は、それによって相手をしめつけ、自分の形をととのえることにある。

したがって、アタリにされた石をポンと打ちぬかせてしまっては、うまく目的を果たせない。とくに第三線の石を捨てる場合は、一つノビて取らせるのが原則になる。

⇒ノビることによって手数をふやし、その間にしめつけをはかる。

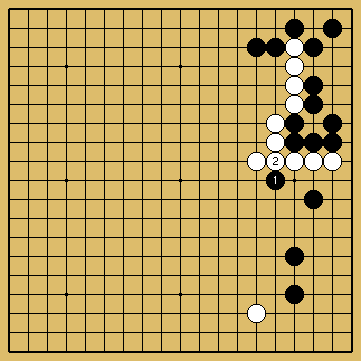

【白ツケて整形】

≪棋譜≫(182頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生

☆黒の堅陣の中に白三子が孤立しているが、この白はなかなかの好形であるから、すぐにおさまることができる。

というのも、白1とツケるうまい手があるから。

これを捨て石にして黒に取らせ、白はきれいに形をととのえる。

【白の働いた形】

≪棋譜≫(182頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生

・続いて黒2のハネ出しに白3と切り、4のアテに5とノビる。

⇒この白5が「一つサガって捨てる」手である。

・黒6のオサエで二子は取られるけれど、これをタネに白は7のアテ、そして9、11まで、ムダなくぴったり利かすことができる。

⇒こうして、白は先手に整備し、もう攻められる心配はなくなった。

※黒2とハネ出して以降、この手順は一本道である。

白の石はどれも効果的に働き、理想的な結果となっている。

【失敗図:白が捨て石を打たない場合】

≪棋譜≫(183頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生

☆前図の結果がいかに白の働いた形であるかを説明してみよう。つまり、白が捨て石を打たないと、どうなるのか?

〇もし白が捨て石を打たず、本図のように、白1と突きあたったとすれば、黒は2とぶつかってくる。

(また1で2と打てば、黒は1とくる)

※この形では、白が形をととのえるには、1と2の両点が急所なので、普通に打ったのでは、二つの急所を二つとも占めることはできない。

※ところが前図では、打てないはずの急所を、二つとも白が打っている。

そこに捨て石の値打ちがある。

【手割:白の働きを確認】

≪棋譜≫(184頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生

☆手割で解剖して、白の働きを確認してみよう。

・はじめに白1と突きあたったとき、黒は2とハネて受けた。

・白3には4とサガり、白は5のマガリを利かして7とオサエる。

・ここで黒は8と手入れをしたのである。

⇒この形に白の捨て石の二子、黒が取るのに打った二子を加えると、2番目の図【白の働いた形】となる。

☆本図の手順を見ていえることは、白の着手には一つのムダもないのに、黒の打った手は不合理だらけ、ということである。

・第一、白1に黒2と打つことはありえない。

黒2は3と打つか、すくなくともイ(17, 六、つまり黒2の右)と引くところである。

・黒4もイ(17, 六)とツグべきである。

・最後の黒8に至っては、手のないところに手を入れた、不要の一手になっている。

〇捨て石がどんなに効果のあるものか、これでわかる。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、182頁~184頁)

中盤編に、次のような見出しがある。

・アタリや切りは、必要があるまで打ってはいけない。必要のないアタリは、百パーセント悪手である

碁には、「必要のない手は打たない」という鉄則がある。

山があるから登るのではなくて、必要な手だから打つ。

ハネでもノビでもノゾキでも、それを打たねばならぬ理由があるから打つ。そういう必然の着手を追求し続けて終局するのが、碁というものの理想であるという。

強くなるためには、やはりこういったきびしい態度が望まれるようだ。

とくに、切りとアテとは、うかつに打たない心がけが大切であるらしい。というのは、必要のないアテや切りは、打てばかならず悪い結果になるから。つまり、必要なければ、アテるな切るな、というわけである。

具体例をあげている。

【必要のないアテを打たない手】

≪棋譜≫(186頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生

☆黒が高目から辺にヒラいているところへ、白1と三々に入る形。

・黒2なら白3から9までが定石である。

※この手順中、白7が「必要のないアテを打たない手」で、手筋になっている。

・白7で8と切る(アテる)ことはできるけれど、それは打たずに、単に7とハネるのである。

・べつに8の点を切らなくとも、黒8でイ(18, 五)と切り、白ツギ、黒9と打つことはできない。(次に白8で両アタリだから)

・とすれば、白は8の点を切る必要はなく、だまって7とハネるのが正着というわけである。

白が切ったら、どうなるか?

【白が切った場合】

≪棋譜≫(187頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生

・白が1と切れば、黒2とツイで、白3、5という運びになるが、黒6までの結果は、白は前図に劣る。

※黒を固めたばかりか、白は完封されている。

【白にツケられた場合】

≪棋譜≫(187頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生

・白1のツケに、白3はさばきの手筋。

・このとき黒は「切りもアテも打たず」に、単に4とツグのが正着である。

※黒4で5と切ったり、イ(17, 三)とアテたりしても、けっしていい結果は生まれない。

次に置碁での常出形について、言及している。

【置碁での常出形】

≪棋譜≫(187頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生

☆これは置碁での常出形である。

・白1とツケ、黒2に3とハネるのは、白が攻められる前に、早いとこ、おさまろうというもの。

・次いで黒4と二段にオサエるのが強手である。

※この場合も、黒は切りやアテは保留するのがよく、だまって4が一番きびしい。

(なにか危険な感じがして、4とオサエるには勇気がいるかもしれない。しかし、白からこれといった反発の手段がないのは、容易にたしかめられる)

【続き】

≪棋譜≫(188頁の5図)

棋譜再生

棋譜再生

・続いて白は、1と打つくらいのものである。

・白に断点がなくなったから、黒は2のアテを打つ。

つまり、白1とツガれたことで、黒2とアテる必要が生じたわけである。

・白3とツガせて、黒も4とカケツギ、黒6までとなるのが、双方とも正しい石の運びである。

※白3でコウに受ける手など、おそれてはならない。

もう一つ例をあげている。

【トブツケの筋】

≪棋譜≫(188頁の6図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1と打込んで、白2のトビツケはさばきの筋。

・黒もやはり3とトビツケるのが手筋である。

・次いで白イ(16, 四)とアテこむのが普通の打ち方である。

☆このとき、もし白が4とハネこんできたら、どうするか?

【「アタリ、アタリのヘボ碁かな」の俗筋】

≪棋譜≫(189頁の7図)

棋譜再生

棋譜再生

・つい黒1とアテたくなるところ。

・白2とツガせ、また黒3とアテて5と出る。

⇒こういう打ち方は、「アタリ、アタリのヘボ碁かな」という、ひどい俗筋である。

・黒7は省けず、白8と切って補われる。

⇒白の外勢はきわめて強大なものになっている。

【ハネこみという正しい筋:切りもアタリも打たない】

≪棋譜≫(189頁の8図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒はどの切りもアテも打たず、だまって1とハネこむのが正しい筋。

・白は2とツグほかない。

・そこで黒3とノビきり。

・白4、黒5となれば、ノビきり黒3の一手が、すばらしいことがわかる。

(前図とは比較にならぬほど黒が勝っている)

※白2で3とオサエるのは、むろん黒2と両アタリにし、問題なし。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、185頁~189頁)

坂田栄男氏の独自の格言として、「右を打ちたいときは、左を打て」というのがある。

一つのところ、たとえば、右なら右でなにか仕事をしようとするとき、そんな場合、直接に右を打たずに、まず左に働きかける手を考えてみることが大切だという。

左から打って相手の動きをうながし、それに乗じて右を打つ。序盤でも中盤でも、この呼吸が大いに役立つそうだ。

碁でこの方法が効果的なことを、忍者映画で見る手を例えにして、述べている。

例えば、単身、敵陣深く潜入した忍者が、物かげにかくれてじっと息を殺している。行く手には数人の警備兵。と、かたわらの小石を拾った忍者は、あらぬ方向に向ってパッと投げる。バタバタとかけ出す兵士たち。そのスキに彼はまんまと城門をくぐりぬける。

この忍者映画でよく見る手が、囲碁の名言としては、「右を打ちたいときは、左を打て」となるようだ。

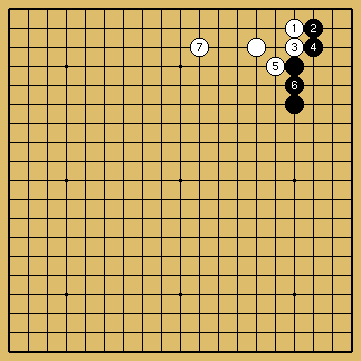

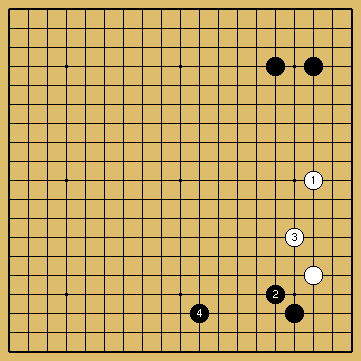

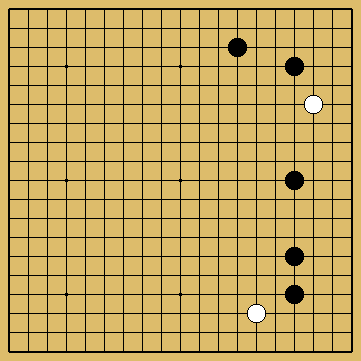

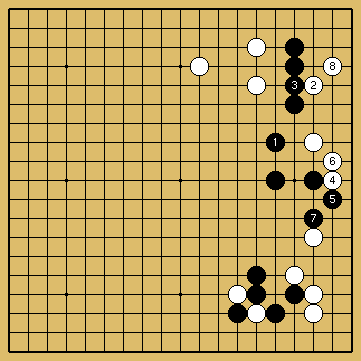

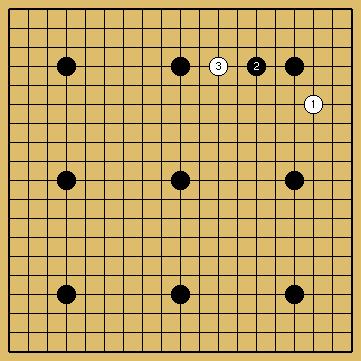

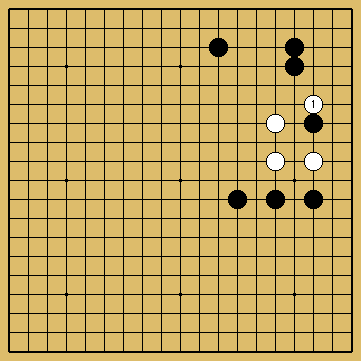

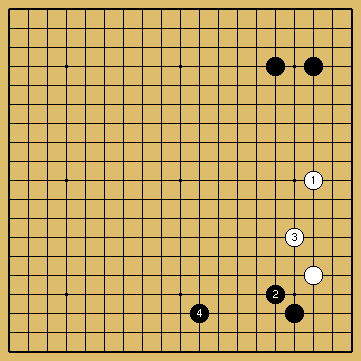

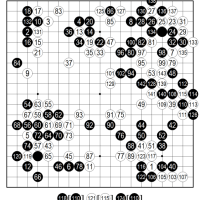

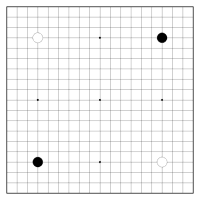

【ストレートに白が右辺を打った場合】

≪棋譜≫(195頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生

・この形では、白はいそいで右辺を打たなくてはならない。右上隅に黒のシマリがあるので、黒からイ(17, 十一、つまり白1の下)とハサまれると、それがハサミとヒラキをかねる手となり、黒が十分の姿勢となるからである。

・そこで当然考えられるのは、白1のヒラキである。

⇒次いで黒2とコスみ、白3、黒4といった進行が予想される。

※この結果だが、白はたしかに右辺を打ち、その意味では目的を達した。だが、黒も4とヒラいたのが、なかなかの好形である。あるいは4では一路左まで進めることもできるし、右辺にも黒ロ(17, 八)とツメる大場が残っている。

☆白はもう少し何か働きのある手順がほしい。

このようなとき、「右を打ちたければ左を」という作戦が、有力になってくる。

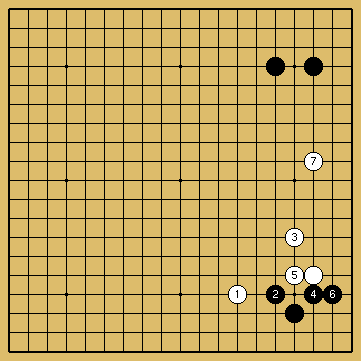

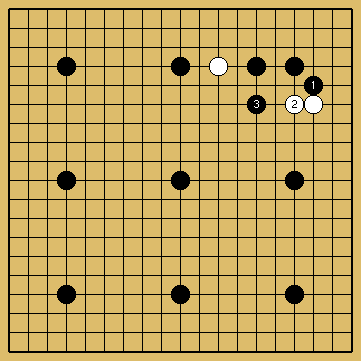

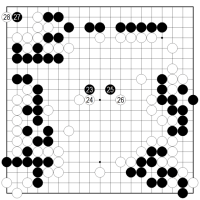

【白がまず左を打った場合】

≪棋譜≫(195頁の2図)

棋譜再生

・白のねらいは、あくまでも右辺の先取だけれど、その前にまず白1と左を打つ。

・黒2のコスミに白3とケイマし、黒4、6は必然のコース。

・こうしておいて、白は7と、目的の右辺にヒラくことができる。

※白1はハサミであるが、この場合は隅の黒を攻めるというより、黒の動きを誘い、白3、5の姿勢を得る導火線の意味が大きい。

※しかも白7までとなったあと、黒は前図のように、下辺に自由なヒラキは打てず、白からはイ(14, 十七)とコスむ急所が、一つのねらいとして残っている。

※前図に比べ、本図のほうが白は働いている。

☆右を打ちたいとき左から、左を打ちたいとき右から、相手の動きをうながし、それに乗じて打つ戦術は、布石の段階だけでなく、一局を通じて、つねに行なわれるものである。

攻撃における「左から右へ」の例をもう一つ挙げている。

【テーマ図】

≪棋譜≫(197頁の5図)

棋譜再生

棋譜再生

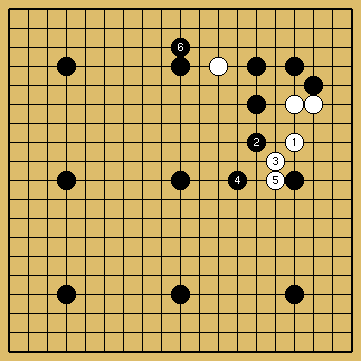

☆六子の置碁で黒の手番を想定

黒の攻撃目標は、いうまでもなく右辺の白の一団である。といっても、この白は中央に頭を出しているから、黒が単純に攻めかかっても、戦果をあげるのはむずかしい。

⇒うまくやっつけるには、上辺の白の欠陥を利用しなくてはならない。上辺の白の弱点を右辺への攻めにどう活かすか。

黒がもし単純に攻めかかったら、どうなるか?

【黒が単純に攻めかかった場合】

≪棋譜≫(198頁の6図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1とノゾき、白2とツガせる。この交換にムダはなく、問題はそれからあとである。

・黒3と単純に攻めかかっても、白4、6くらいであっさり逃げ出され、いっこう攻めの効果はあがらない。

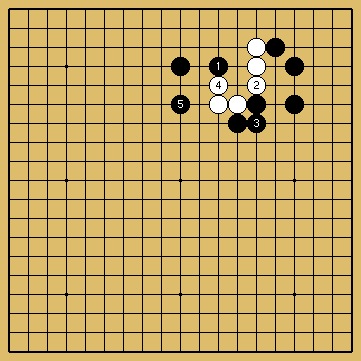

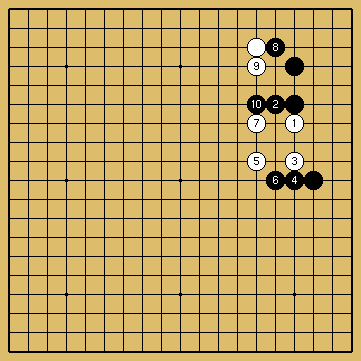

【右を攻めたければ左から打った場合】

≪棋譜≫(198頁の7図)

棋譜再生

棋譜再生

〇右を攻めたければ左から打つ。

・黒は1のハサミツケから持って行く。こうして白の出方をうかがい、それに応じて、あとの作戦を決める。

☆白としては、2と出るか、4とハネるかの二つに一つである。

・白2と出れば、上図のようになる。

すると黒は3、5と切りサガリ、これを捨て石に大殺陣を展開する。白6まで必然である。

【その後の展開】

≪棋譜≫(199頁の8図)

棋譜再生

棋譜再生

・その後、黒は1、3とアテを利かし、5のカケまで。

⇒これで右辺の白は全滅である。

【白がハネた場合の変化】

≪棋譜≫(199頁の9図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1のハサミツケに対し、白2とハネて受ければ、黒は3、5と利かし、やはり7とカケて打つ。

・白8には9、白10には11とおそれずにオサえ、強引に封じこんで取ってしまう。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、194頁~199頁)

(2021年10月10日投稿)

【はじめに】

前回に引き続き、坂田栄男『囲碁名言集』(有紀書房、1988年[1992年版])の内容を紹介してみたい。

今回は、その中編の攻めと整形に関したテーマを扱う。とりわけ、「欠け眼の急所」「攻める石にツケるな」「カラんで攻める」「捨て石の効用」「右を打つには左から打て」といった点に絞って紹介してみることにする。

【坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房はこちらから】

囲碁名言集

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・はじめに

・ボウシにケイマ

・欠け眼の急所

・ノゾキあれこれ

・ポンぬきの威力

・格言「攻める石にツケるな」

・カラんで攻める

・一間トビの鼻ツケ

・捨て石の効用

・アテるな切るな

・右を打つには左から打て

ボウシにケイマ

「中盤編」に、「ボウシされたらケイマに受ける。多くの場合、それが正しい“形”である」というのがある。

この項目を説明しておきたい。

ボウシには、主として第三線にある相手の石に、中央からかぶせる手段である。

まれには第四線の石にかぶせることもあるが、それは特殊な局勢の場合である。普通は損な手だから打たれない。

第四線の石には中央からのぞむより、下からモグる手段をねらうほうが効果的なのである。

ボウシは第三線の石にかぶせ、ボウシされた側は、ケイマに受けるのが正しい受けになる。

【1図:白のボウシの意図】

≪棋譜≫(119頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生・右辺の黒の構えに対し、白1のボウシは急所の一着。

・黒はバランスのとれた好形であるが、「これ以上は発展させないぞ」というのが、白1のボウシの意図。

※逆に黒から1とトバれた形と比較すれば、1がいかに好点かが知られるはず。

このように、ボウシは相手の模様のひろがりを制限するのが目的であり、同時に中央を制圧するねらいも持っている。

そして、ボウシされた黒のほうは、イ(16, 八)またはロ(16, 十二)と、ケイマに受けて地を固めるのがいい。

ただし、その場合、イとロとどちらを選ぶかは、よく考えて決めなくてはならない。

☆この形、どちらを選ぶか?

【2図:ケイマの正しい受け方】

≪棋譜≫(120頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生☆上下どちらのケイマを選ぶかは、背後の自軍の配置によって決まる。

・黒は右上隅が一間ジマリ、対する右下隅は星からの一間トビで、構えにはあきらかに差がある。

・したがって、黒は1と、こちらにケイマして受けるのが着想としては正しい。

・続いて白は2とツケて侵略をはかり、黒3のハネには白4と切ってさばく。

※ボウシから、この2、4とツケ切る筋は、さばきにおける常用の手段である。

・その後、黒5から9まではこうなるところ。

☆抵抗しようとしても、あまりうまくいかない。

⇒たとえば、黒5でイ(16, 十一、つまり白2の左)とアテるのは、白12とノビられてもまずいし、白7とアテ返されてもおもしろくない。

・また黒7で9と打ちぬくのは、白7とアテられて黒4とツグほかなく、次に白12とノビられて、ロ(17, 八、つまり黒1の右)と出られるいやみが残る。

・黒は9までと正確に受け、これでべつにハラも立たない。

以下白10のカケツギ、黒は11、13という運びになる。

※この結果、白は一応右辺を食い破って目的を達したが、もともと右辺は、そっくり黒地になるわけのものではないし、黒は右上に三十目近い地が固まったことで、十分に満足することができる。

⇒ここに確定地ができたのは、黒1と受けた方向が正しかったからである。

それでは、黒が2図の1と、逆に下のほうに受けたら、どうなるか?

【3図:ケイマの正しくない受け方】

≪棋譜≫(121頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1のケイマを逆に下のほうから受けると、白はやはり2、4とツケ切り、黒9、白10までの運びが容易に想定される。

・次いで黒は11と、右上を守らなくくてはならない。

⇒省いて白イ(17, 四)とノゾかれては、たちまちシマリが浮きあがってしまう。

・そして、ここで後手をとれば、白12と三々に入られるのが目に見えている。

これでは、黒1とケイマした最初の囲いが、囲いの役目をフルに果たさない結果になる。

※ボウシに対するケイマは、地を囲おうという手である。

どうせ囲うからには、減らないほうを囲わなくてはつまらない。

したがって、黒の受けは2図が正しく、3図では囲う効果が小さいわけである。

おなじくケイマでも、方向によって、石の働きに差が生じるから、注意する必要がある。

【4図:ボウシに対するケイマ以外の受け方】

≪棋譜≫(122頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生☆ボウシに対しては、ケイマのほかに、本図のような受け方もある。

・黒2、4とツケ引き、白5のツギに6とコスむ。

※これは白に右辺を破らせまい、みんな地にしようという手段で、よくいえばがんばった、悪くいえば欲ばった手である。

ときによると、こんな打ち方も有力であるが、こういうぐあいに態度を一方的に決めると、かえって白から手をつけやすい意味が生じてくるようだ。

⇒むろん白7の三々には入りやすくなるし、右上にしても、白イ(17, 四)のノゾキで侵略の手がかりができる。

・しかも、白5とつないだ形はいかにも手厚く、中央をにらむ一つの勢力となっている。

※こう考えると、本図のようにネチっこく打つよりも、さらっとケイマに受けるほうが、味わいが深いといえる。

なお、ボウシに手ぬきする場合もないではないが、ボウシはバク然としたいわば“虚”であり、ケイマは地をとる“実”なのだから、受けて損な理屈はない。

ボウシにはケイマに、ちゃんと受けておくことを、坂田栄男氏はすすめている。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、119頁~123頁)

欠け眼の急所

「中盤編」に、「相手の石を欠け眼にする点は、形をくずす急所。同様に「三子(もく)のまん中」をノゾくのも、急所中の急所である」というのがある。

この項目を説明しておきたい。

プロ棋士はもちろん、アマでもすこし強い人なら、「筋へノゾく」といえば、すぐにピンとくるほどの急所がある。俗に「欠け眼の筋」といわれるのがこれである。

図示すれば、次のようになる。

【1図:欠け眼の筋の例】

≪棋譜≫(133頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生・この白の眼形は、黒が1、2と打つことによってつぶれる。

※だから、1と2と、この二つの点が白の形の急所となる。先に1の点に石があれば2の点が、2に石があれば1が、白の形をくずす一撃となる。

※白はその両方を打たれぬよう、あらかじめ守っておかなくてはならない。

もっと具体的な例をあげてみよう。

【2図:欠け眼の筋にノゾキ】

≪棋譜≫(133頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1は、次に切るぞという手である。これもノゾキの一種で、まさしく急所の中の急所である。

⇒この一撃で白は完全に浮きあがる。

・白2のツギなら、黒3とトンで攻めて、白は当分逃げまわることになる。

※もし白から打つなら、やはり1の点に打って形を整備する。白1に一着加わると、これはもう眼形に富んだ弾力のある形となる。次にイ(14, 二)とコスむ筋もあって、ほとんど死活の心配はない。

※このように、欠け眼の筋にノゾくのは、相手の形をくずし、眼形を奪って攻めるという、大きな効果がある。

【欠け眼の筋】

≪棋譜≫(134頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1がきわめつきの急所、欠け眼の筋にあたる。

(こういう形を一見して、ピンと石の感じがここにくるようなら、もうしめたものである)

・白2に3とつなぎ、白4となった形を見ると、黒1が急所をついていることがわかる。

※白2、黒3の交換など、切れるところをわざわざツガせる手で、白は大いにつらい。

(まさか白2で一路左にグズむわけにもいかない)

こういう損な手を白に強要するのも、黒1が急所をついたからこそである。

・黒5とトンでなおも大きく攻め、白は容易にラクのできない形である。

※逆に、白1の点にトンだら、白の形はいっぺんにととのい、ちょっと攻めの糸口がつかめなくなる。

その余裕を与えず、いきなり黒1とおびやかす呼吸をつかんでほしいという。

いわゆる「三子(もく)のまん中」の急所も、意味はまったくおなじことであると付言している。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、132頁~135頁)

ノゾキあれこれ

「中盤編」に、「ノゾキは相手にツガせるのが目的。その場合、多くは利かしとなるが、アジ消しの悪手になるものもあり得る。またノゾかれたときは、一応はツガぬ手を考えるのがよい。ノゾキにツガぬ例は意外に多いのである」というのがある。

この項目を説明しておきたい。

ノゾけるところはノゾかなくては損だとばかり、かたっぱしからノゾく人がいる。一方、「ノゾキにツガぬバカはなし」というので、ノゾかれると一考もせずにツグ人がいる。

これはどちらも間違っていると、坂田栄男氏はいう。

ノゾキもツギも、もう少し大切に考える習慣をつける必要がある。

ノゾキは相手にツガせるのが目的であるが、その前にまず、ノゾく必要があるかどうか、それを考えてみなくてはならない。

碁はいつでも、必要のない手は打たぬほうがいいに決まっているからである。必要があればノゾくが、次には相手のツギが絶対かどうか、それを検討する。

ノゾいても敵に反発の手段があり、ツガずに抵抗されるようでは、ノゾキがヤブヘビになるおそれがある。

ノゾキに関して、坂田栄男氏は次のような話を紹介している。

明治時代に活躍した本因坊秀甫という人が、ある対局でノゾキを打った。

ところが相手は、なかなか受けようとしない。

すっかり考えこんだのを見た秀甫は、用事を思い出して席を立ち、しばらくして戻ってきた。だが、相手はまだ考えている。とうとうゴウを煮やして、大声で一喝した。

「いったいなにを考えてるんだ。天下の秀甫のノゾキだぞ!」

つまり、ツグ一手じゃないか、というわけである。

たぶんこれはつくり話であろう。

本当に秀甫がいったとしても、冗談めかしたいい方をしたに違いない。

秀甫という人は、自他ともに許していた秀和の跡目を、素行不良を理由に秀和の未亡人から反対されたと伝えられる。それくらい、多分に横紙破りのところはあったらしい。

ところで、この秀甫のエピソードは、二つの教訓的な意味を持っているようだ。

①一つは、「天下の秀甫」ほどではないにせよ、相手の絶対ツガせるぞという自負――ノゾキはツガせるために打つ、ということである。

②もう一つは、たとえ相手が誰だろうと、無条件にハイとはツガない。なんとか反撃しおうという相手棋士の態度である。

ノゾけるからノゾく、ノゾかれたからつなぐでは、アジも妙味もない。

【1図:ノゾキが悪手の例】

≪棋譜≫(143頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1とノゾけば白2とツグ一手。

☆たしかに黒は目的を達し、一本利かしたように見える。

しかし、これはたいへんな悪手である。

なぜだか、わかるだろうか?

・黒1、白2の交換がなければ、黒からはイ(15, 六)と切る手が成立する。

※切られた四子を捨てるならともかく、助けようとすれば、白は大いに苦しまねばならないだろう。

そのイをいつ切るかは問題としても、ここにねらいがあるのは、あきらかに黒のプラス、白のマイナスである。

それを黒1とノゾいて白2とツガせては、もう黒イとは切れない。

切っても、白ロ(14, 五)とカケられ、簡単に取られてしまうからである。白2のツギがなければ、黒イに白ロとカケても、取ることはできない。

うっかりノゾくと、こんな損をすることだってある。

ノゾキはツガせようとして打つ。

だから、素直にツイで受けるのは、相手の思い通りである。

つねに相手の裏をかき、相手の逆をとるように行くのが気合というものである。

ノゾかれたら、「なにかツギにかわる手はないか」考えてみること。

そういう態度で身構えていると、ツギに優る手を発見することがあんがい多いそうだ。

【2図:ノゾキとツギの交換が、黒の利かしとなった場合】

≪棋譜≫(144頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1とノゾき、白2とツイだ調子に、3とトンで攻める。

※1と2の交換は、はっきり黒の利かし(打ちドク)になっていて、棒石の白は、次にぴったりした手がない。

もし黒がノゾかずに、1で単に3とトベば、白はイ(17, 五)とトビツケて、ラクにさばくことができた。

(この1、3という石の調子をのみこめるようなら、かなりするどい感覚といえるようだ)

しかし一方、白の立場で考えてみると、2のツギはいかにも黒の意中を行く感じである。策に乏しい。

なにかちょっとくふうがほしい。相手の調子をはずすような、ヒネリがほしい。

【3図:白のくふう~「タケフの両ノゾキ」にする形】

≪棋譜≫(145頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生・白のくふうの一法として、白2の突っぱりがある。

・黒3のノビには4とタケフにツギ、黒5に6と進出する。

※このほうが前図に比べて足が早く、まともに攻められる心配は、まずないであろう。

それに2、4となると、黒は切れないタケフを1、3と両側からノゾいた形になる。この点にも白の満足がある。

⇒「タケフの両ノゾキ」という。

タケフを両側からノゾくのは、石が働かない形とされている。

相手の石を働かせないのは、それだけ自分の石が働いているともいえる。

【4図:白のくふう~ツケてタケフの方向をかえる】

≪棋譜≫(145頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生・もう少しくふうすると、黒1に白2とツケる着想が浮かんでくる。

・黒3のハネに4とノビて、黒5、白6。

(5で6と出ても白5とゆるめるから、切られることはない)

※前図に比べ、今度はタケフの方向が、タテから横に変った。

⇒攻めをかわす、緩和する、という意味なら、この打ち方がもっとも目的にかなっている。

※白6までの形は、いつでも白イ(15, 十、つまり白4の下)のマガリが利いており、これ以上きびしい追及を受ける心配はなく、十分にさばけた形と見られる)

※黒の注文をそのままきいて、思うように打たせたのが2図。

一方、3、4図は相手の注文をはずし、少しでも石の能率を高めようという打ち方である。

「ノゾキにツガぬバカはなし」といった固定した観念からは、こうした変化は生れてこないそうだ。

文字通り臨機応変、たえず相手の逆をとろうとする態度でありたい。

もう一つ、ノゾキにツガない例をあげている。

【5図:白ノゾキは攻めの急所】

≪棋譜≫(146頁の5図)

棋譜再生

棋譜再生・白1のノゾキは攻めの急所。

⇒こんな痛打を見舞われては、黒はダウン寸前、どうにも処置なしの感じである。

といってノゾかれた二子をツガず、切らせてしまうのは大きすぎる。

☆このピンチをどうきりぬけるか?

【6図:ツギは白の注文通りで無策】

≪棋譜≫(147頁の6図)

棋譜再生

棋譜再生・平易に黒1とツグのは、それこそ白の注文通り。

・得たりと白2の突きあたりを利かされ、黒3、白4で、まずは一巻の終わり。

※こんなことになるくらいなら、1では4の点にハネて、白1と切らせるほうが、よっぽどマシ。

1のツギはあまりに無策。

窮すれば通ずで、打開の道はある。

【7図:黒のツケコシがうまい手】

≪棋譜≫(147頁の7図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1とツケこすのがうまい手。

・白は2の一手、黒3と切って、白4、黒5。

・続いて白が6とぬけば、黒は先手で7のハネにまわることができる。ゆうゆう危機を脱する。

(また白6で、7のノビなら、黒はイ(19, 五)と取って即座に活きる)

※黒1の一子がたくみな捨て石となって、先手をとるか、活きるかの、貴重なしのぎを黒にもたらす。

※後手をひくか先手をとるか、これを「一手の差」という。

6図の黒1か7図の黒1かで、結果は一手の差が生じる。

「ノゾキにツガぬバカはなし」が一面の真理なら、「ノゾキにすぐツグバカはなし」というのは、もう一面の真理といえるようだ。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、141頁~147頁)

ポンぬきの威力

中盤編には、「ポンぬきは石にムダがなく、威力も大きい。よほどのことがないかぎり、ポンぬきをさせてはならない」という項目がある。

この点を説明しておきたい。

よく「ポンぬき三十目」といって、ポンぬきはさせてはならないものとされる。

三十目という数字に根拠なく、「たいへん大きいのだ」ということを表現したもののようだ。

(じっさいに三十目、ときにはそれ以上の価値を持つポンぬきもあるという)

ポンぬきは、それ自体がひじょうな好形であるばかりでなく、厚みが四方に働くのが大きな特徴である。

したがって、辺や隅に片寄るよりも、中央のポンぬきほど価値がある。

【中央のポンぬきの模型図】

≪棋譜≫(149頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生・白が四隅の星を占め、黒が中央でポンぬいた形。

・むろん実戦ではできるはずがなく、これは一つの模型図である。

⇒これで両者の力はつり合っている、という定説になっているそうだ。

〇「一に空き隅」といわれる重要な隅の拠点を、白は四つとも占めている。対する黒は、空中になんら実利をともなわないポンぬきがあるだけなのに、これで四隅に対抗できるという。

※坂田栄男氏は、院生(日本棋院で養成するプロ棋士のタマゴ)の時分、実験的にこの配置から打ってみたことがあるらしい。

⇒優劣はつけがたかったそうだ。

黒先なら黒がいいし、白先なら、わずかに白に分がある。

先に打ったほうが有利ということは、この配置が互角という証拠にほかならない。

〇なにしろ黒は中央に堅塁があるから、どんなにせまい白の構えにでも、平気で打ち込んで行ける。

もぐりこんで活き、白の外勢を厚くしても、それは気にかける必要がない。厚みはポンぬきが消してくれるからである。

また根拠がなくて攻め出されても、ポンぬきの声援があるから、トビ出しさえすれば、もう安全である。

隅に一手打つのは、だいたい十目の価値が持つといわれる。

かりにこの説が正しいものとし、上図の形が五分とすれば、四隅に一手ずつ打った白は四十目。それに対抗している黒のポンぬきも、おなじ四十目にあたるといえると、坂田氏は解説している。

このように中央のポンぬきは、大きな威力を持っている。

たとえ辺でも隅でも、ともかくポンぬきをさせるのは感心しない。

一個の石を取るには、タテヨコ四つのダメをつめればよく、その最小限の手数で石を取るのがポンぬきである。

ポンぬきは石にムダがなく、しかも弾力に富んでいる。相手にはポンぬきをさせぬよう、自分からはチャンスがあれば、ためらわずにポンぬいて打つべきであるという。

【悪手はどれか?】

≪棋譜≫(150頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生・白1と走り、黒2とツケて以下7まで。

☆初心の人の碁を見ていると、こんな変化がよく見られるという。

どの手がおかしいのか?

⇒白1に対する黒2のツケが悪手である。

・それに対する白3も悪手である。

(3は2の非をトガめないだけ、2よりも罪の重い手といえる)

※双方が悪手を打った場合、あとから打ったほうが不利を招くのは理の当然だとする。

・白7までの結果は隅の実利が大きく、それだけ白が不利となっている。

〇黒2は4とコスんで受けるところである。

(それを2とツケてきたのだから、白は気合からいっても、反発しなくてはならない)

【白はハネ出す一手】

≪棋譜≫(151頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生・ここは白1とハネ出す一手である。

・黒2の切りに3とカカエて、必然黒6までとなる。

⇒こんな隅っこでも、ポンぬきはポンぬきなりの威力があって、白はすぐ続いて7、9と黒をゆさぶることができる。

・黒10には11とサガリ。

(黒イ(18, 六、つまり黒10の右)のオサエは隅には利かない)

前図の結果を解剖してみると、次のようになる。

【手割による検討】

≪棋譜≫(151頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生・はじめ白1と三々に打ち込んで、黒2に3、5と打った。

・黒はだまって6とツギ、白7から11まで。

⇒この形に黒イ(17, 二、つまり白1の上)、白ロ(17, 一)を加えたのが前図である。

※この解剖診断によって、悪手は黒の側にばかりあることが明らかになっているという。

・まず黒6は、いつでもハ(16, 一、つまり白3の上)とアテて、白イ(17, 二、つまり白1の上)とツガせるに決まったところ。

・それから6とツゲば、白11、黒ニ(18, 六)、白7、黒10、白8,黒その左オサエ、白1の下ツギ、となるのが、定石であるという。

(白は後手で活きることになる)

・さらに大悪なのは、黒イ(17, 二)と放りこんでいることで、もともとハ(16, 一)とアテるべきところを、黒イ(17, 二)、白ロ(17, 一)と取らせたのだから、お話にならないという。

⇒ポンぬかせた罪が、そのまま黒の不利、白の有利につながっている。

〇このように、手順をかえて形を調べ、着手の可否を検討するのを手割(てわり)という。

強くなるにしたがって、興味を持つようになってくるようだ。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、148頁~151頁)

格言「攻める石にツケるな」

中盤編に「攻めようとする相手の石には、ツケてはならない。逆に自分の石をさばくときは、相手の石にツケて打つのがよい」という項目がある。

これについて説明しておきたい。

ツケは相手の石にジカに接触する手である。

したがって、感じとしては、「きつい手、はげしい手」のような気がするが、たいへんな錯覚であるらしい。

ツケは自分の形をととのえるのが主な目的である。ツケは守りの意味のほうが大きいそうだ。

相手の石にツケて行くと、石が接触し合って変化が起こり、ある程度、形が決まってくる。

その結果、自分の石も固まり、同時に相手の石も固まる。だから、ツケは攻める手にはなりにくいという。

★例を挙げている。

【テーマ図】

≪棋譜≫(154頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生黒の手番として、右上にカカっている白の一子を攻めるのに、どう打ったらいいのか。

こんな場合、攻める石にツケない、接触を起こさないということが、考え方の基本となる。

【2図:ツケが悪い例】

≪棋譜≫(155頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1とツケてくる人がおどろくほど多いようだ。

こういう人は完全に錯覚している。つまり、「ツケははげしい攻めの手」だと思いこんでいる。

・ところが、白2とハネられ、黒3のノビに、白4から8までとなると、その結果はどうか。

⇒白はたちまち好形となる。これ以上は攻められる心配がないばかりか、逆に黒のほうに、打ち込まれるスキが生じている。たとえば、白イ(17, 十二)や白ロ(16, 十二)といった打ち込みである。

・つまり、黒1、3のツケノビは、ぜんぜん白への攻めになっていない。そればかりか、白を活かすお手つだいをしたようなものである。

【3図:サガリがきびしい攻め】

≪棋譜≫(155頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生それでは、どのように打つのが良いのか。

この形では、黒1のサガリが一番きびしい攻めである。

⇒隅を守りながら白の動きを制限し、白2ならまた黒3とサガって、鉄柱を築くのである。

すると、白はさっぱりさばきの調子がつかず、乗ずるスキが見出せない。

・次いで白4とトビ出すくらいである。むろんまだ眼形ができたわけでもない。

※黒は先手に、1、3と固めることができて、攻めの効果は十分にあがっている。

・これで上方はひとまず打ちきり、今度は5、7と下辺の白に攻めかかる。

※こうして、次々と白を攻め出し、息つくいとまを与えないのが置碁の必勝法である。

※なお、黒5は「コスミツケ」であって、「ツケ」ではないと断っている。黒7とハサむ前に5、6と決めておくと、白の石が重くなる。

(重い石とは捨てにくい石、さばきにくい石のこと)

こうして、攻めがいっそう効果的になる。

このように、攻める石には、ツケないのが原則である。

これを裏返しにすれば、「しのぐ石はツケよ」ということである。

(相手の石にツケて接触を起こし、それに乗じて形をととのえ、眼形をつくる)

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、154頁~157頁)

カラんで攻める

「中盤編」に、「一つの石だけ専門に攻めても、成果は期待できない。攻めるには、二つ以上の石をカラんで打つのが、成功の秘訣である」というのがある。格言としては「一方石に死なし」という。

この項目を説明しておきたい。

処世の金言に「二兎を追う者は一兎も得ず」というのがある。

なにか仕事をするには、一つのことに専念するのがいいとされる。

しかし、せっかくの名言も、碁の戦略にはまったく役に立たない。それどころか、石を攻めるときの心得はこれと反対である。二兎でも三兎でも、できるだけ一度に追うのが上策になる。

「一方石に死なし」ともいう。

一方石とは、「それだけをしのげばいい」という石のことである。つあmり、他の部分への配慮をせずに、自身のしのぎさえ考えればいい石をさす。

こういう「一方石」は、かなりきゅうくつな情況の下でも、めったなことでは死なない。

【1図:白の一方石の例】

≪棋譜≫(160頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生・右上の黒の構えは、隅にはシマリ、辺には一間トビを加えた強固なものだけれど、それでもまだ白1と打込む余地がある。

※白は上辺も右下隅もがったりした形だから、1と深く打込んで攻められても、周囲の自分を心配する必要がない。つまり、一方石なわけで、こういう石は容易に死なない。

【2図:白は一方石だから簡単にさばける】

≪棋譜≫(161頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生・たとえば、黒1と封鎖しても、白から2のノゾキが利き、4、6のツケ引きも先手に打てて、白8のコスミまで、いとも簡単に活きてしまう。

※さんざん元手をかけた構えをすっかり荒らされ、ほとんど得るところがないのでは、踏んだり蹴ったりの結果。

・黒7のカケツギで隅の白は多少痛んだものの、黒イ(18, 十三)には白ロ(17, 十四)と引いて、いのちに別条はない。

※打込んだ石が一方石だから、白はこうも簡単にさばけたのである。

ところが、次図のように、上辺に黒(11, 四)といった黒のハサミがある形だと、事態はガラリと一変する。

【3図:上辺に黒のハサミがある場合】

≪棋譜≫(161頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生・上辺の白二子は影の薄い浮き石である。

⇒自身の処理を先にしなくてはならないから、右辺に打込むなどは思いもよらない。

※黒としては、右辺はこのままで三十目の地と見ていい。

【4図:カラんで打つ戦法】

≪棋譜≫(162頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生・それでも、白1と打込んでくれば、黒はサガって白を追い出し、白3のトビには黒4とツケて打つ。

※これがいわゆるカラんで打つ戦法である。これは、中盤の攻めの極意ともいうべきものである。

※上辺と右辺と、白は二つの浮き石をかかえて、さばきに困り果てることになる。

・白5のノビなら黒6と押し、8のコスミで右辺はまるのみである。

(白5でイ(13, 八)とトベば、むろん黒は5とオサエる)

カラんで攻める別の例をあげている。

【5図:白が打込んできた場合】

≪棋譜≫(163頁の5図)

棋譜再生

棋譜再生・白1とカカリ、黒2の一間トビに白3と打込む、もうおなじみの手段である。

・白3に対しては、黒はイ(13, 五)、またはロイ(11, 五)とコスむのがきびしく、それで白がうまくいかない。

(ただ、あとの打ち方がちょっとむずかしく、初心のうちはなかなか正確に打てないようだ)

※九子も置いていれば、黒はもっとあっさり打って十分である。

【6図:コスミツケてトビ】

≪棋譜≫(163頁の6図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1とコスミツケ、白2と立たせて3とトビ。

※この黒3で白を左右に裂き、カラんで攻めようというねらいである。

【7図:変化の一例~カラんで攻める】

≪棋譜≫(163頁の7図)

棋譜再生

棋譜再生・前図以降の変化の一例。

⇒白は1と、大きい石のさばきを先にするのは当然であるが、黒は2、4と早いとこバリケードをつくり、白5には6とサガって、上辺の動きを封じてしまう。

・黒6では、イ(11, 五)とコスめば普通だが、この黒6でも白一子は動けない。

※こういうぐあいに、積極的にカラんで攻め、どんどん形を決めて打つのが、置碁では一番である。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、159頁~163頁)

一間トビの鼻ツケ

中盤編に、次の見出しがある。

・黒が星から一間トビに受け、さらに星下にヒラいている形で、白が一間トビの鼻にツケてきたときは、おだやかに打つには下からハネ、白の二段オサエに切って押し上げる。強く攻めるには中央にノビて打つ

黒が星から一間トビに受け、さらに星下にヒラいている形で、白が一間トビの鼻にツケてくるのは、よくできる形である。

置碁でも互先の碁でも、星打ちには毎局でも現れる形であるから、ぜひとも心得ておく必要がある。

【テーマ図:布石の一つの基本形】

≪棋譜≫(164頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生・黒が星から一間トビに受け、星下へのヒラキを加えた形。

この黒は布石の一つの基本形で、すっきりした構えである。

・いつでも白から1とツケて、変化を求める手段がある。

⇒これに対する応手をよく知っていないと、思わぬ混乱を招くおそれがある。

あとの変化はある程度定石化しており、それさえ覚えておけば安心だという。

☆白1のツケに対する黒の応手には、守りと攻めの二つがある。

①イ(17, 七、つまり白1の右)のハネ:おだやかな受けで、守りを主とした手

②ロ(15, 六、つまり白1の左斜め上)のノビ:白を攻めようという強い手

まず最初に、①守りのハネの応手の場合をみていこう。

【守りのハネの場合】

≪棋譜≫(165頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1とハネると、白は2と二段にオサエてくる。

・このとき黒は3と切り、5を押し上げるのが大切な手である。つまり、黒3、5と、「切ったほうを押す」と記憶すればいいようだ。

※このことが、見出しにある「黒が星から一間トビに受け、さらに星下にヒラいている形で、白が一間トビの鼻にツケてきたときは、おだやかに打つには下からハネ、白の二段オサエに切って押し上げる」という意味である。

このことを碁盤上に図示すると、上図の【守りのハネの場合】である。

つまり、この応手は、おだやかな受けで、守りを主とした手である。

<注意>

・ここで白に黒3をポンぬかせるのはいけない。

※忘れずに黒5と、「切ったほうを押す」のがよい。

【その後の手順:黒は実利、白は厚みで定石化】

≪棋譜≫(165頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生・続いて白は1と切り、黒2に3とノビるのが正着である。

・そして黒4の手入れに5とマガリ、黒8までとなって一段落。

※ここまでの手順は、すでに定石化している。

この結果、黒は目的通り、上下が連絡して実利をおさめ、白は中央に厚みをたくわえた。

※この図は、白黒とも正々堂々の応酬で、いわばお手本ともいうべき打ち方である。

ただ、ことに置碁における白は、いつでもこうお手本通りにくるとは限らない。黒をまどわせようとして、奇策に出ることが考えられる。

【白の変化図】

≪棋譜≫(166頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生・白1と切って、3と動き出してくる手がある。

※前図を表通りとすれば、これは裏街道だという。

この変化を知っていないと、白に乗せられる。

・黒が4、6などと打つのは俗筋の標本である。

・なお、白に7、9と出切られ、どうにも収拾がつかなくなってしまうので、注意を要する。

(黒の対策としては、黒4で黒7(白3の左)のツギ)

坂田栄男九段は、白の変化図として、白の「あり得ない手」を、念のために付記している。

【白のあり得ない手】

≪棋譜≫(167頁の6図)

棋譜再生

棋譜再生・白が1の切りから、3、5とアテて出るような手は、「あり得ない手」と思っていいとする。

・黒6、白7となるが、黒6とぬいた「亀の甲」の厚みは、ポンぬきに倍するといわれる圧倒的なものである。

しかも白1、黒2となっていて、俗にいう「亀の甲のシッポつき」の形であり、この型をつくらせたら、もうその碁は勝てないといわれているくらいである。

・それに白7とハネても、隅は完全ではなく、黒イ(17, 三)で簡単に手になる。

次に、②白を攻めようという強い手であるノビの場合をみておく。

【攻めのノビの場合】

≪棋譜≫(167頁の7図)

棋譜再生

棋譜再生・次に黒2とノビる手であるが、このほうはあまり変化はないようだ。

・白は3、5、7と黒を上下に裂き、黒も8から10と白を裂いて、もっぱら戦いの局面となる。

※この場合、黒は右下方面に自軍の配置があることが条件で、逆に右下に白があるようだと、4以下の三子が攻められる形となり、おもしろくない。

※以上、黒が下からハネて安全を期すか(①の場合)、あるいは強くノビて戦うか(②の場合)は、右下の配置によって決定されるわけである。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、164頁~168頁)

捨て石の効用

※形をととのえるには、捨て石が有効なことが多い。

ことに第三線の石は、一つ第二線にサガって捨てるのがよい

格言「二子(もく)にして捨てよ」

坂田氏によれば、「石を捨てる楽しさ」が碁にはあるという。

相手に石を取らせ、それをタネにいろいろと仕事をする。

捨て石がうまくいったときの楽しさは、石を取るのとはまた違った味わいがある。

この捨て石のアジがわかるようになると、もう相当な腕前になっているはずだという。

初心のうちは、相手の石は取りたい、自分の石は取られたくないの一心である。石を捨てる、わざわざ取らせるなどということは、初心者は夢にも考えない。

それがだんだん強くなると、要石と廃石の区別がつくようになる。さらに捨て石を投じて手割をうんぬんするようになると、もうアマチュアとしては、一人前の打ち手に成長している。

よく「アマは石を取ろうとする、プロは捨てようとする」というが、一面の真理であるようだ。

〇石を捨てる目的の第一は、それによって相手をしめつけ、自分の形をととのえることにある。

したがって、アタリにされた石をポンと打ちぬかせてしまっては、うまく目的を果たせない。とくに第三線の石を捨てる場合は、一つノビて取らせるのが原則になる。

⇒ノビることによって手数をふやし、その間にしめつけをはかる。

【白ツケて整形】

≪棋譜≫(182頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生☆黒の堅陣の中に白三子が孤立しているが、この白はなかなかの好形であるから、すぐにおさまることができる。

というのも、白1とツケるうまい手があるから。

これを捨て石にして黒に取らせ、白はきれいに形をととのえる。

【白の働いた形】

≪棋譜≫(182頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生・続いて黒2のハネ出しに白3と切り、4のアテに5とノビる。

⇒この白5が「一つサガって捨てる」手である。

・黒6のオサエで二子は取られるけれど、これをタネに白は7のアテ、そして9、11まで、ムダなくぴったり利かすことができる。

⇒こうして、白は先手に整備し、もう攻められる心配はなくなった。

※黒2とハネ出して以降、この手順は一本道である。

白の石はどれも効果的に働き、理想的な結果となっている。

【失敗図:白が捨て石を打たない場合】

≪棋譜≫(183頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生☆前図の結果がいかに白の働いた形であるかを説明してみよう。つまり、白が捨て石を打たないと、どうなるのか?

〇もし白が捨て石を打たず、本図のように、白1と突きあたったとすれば、黒は2とぶつかってくる。

(また1で2と打てば、黒は1とくる)

※この形では、白が形をととのえるには、1と2の両点が急所なので、普通に打ったのでは、二つの急所を二つとも占めることはできない。

※ところが前図では、打てないはずの急所を、二つとも白が打っている。

そこに捨て石の値打ちがある。

【手割:白の働きを確認】

≪棋譜≫(184頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生☆手割で解剖して、白の働きを確認してみよう。

・はじめに白1と突きあたったとき、黒は2とハネて受けた。

・白3には4とサガり、白は5のマガリを利かして7とオサエる。

・ここで黒は8と手入れをしたのである。

⇒この形に白の捨て石の二子、黒が取るのに打った二子を加えると、2番目の図【白の働いた形】となる。

☆本図の手順を見ていえることは、白の着手には一つのムダもないのに、黒の打った手は不合理だらけ、ということである。

・第一、白1に黒2と打つことはありえない。

黒2は3と打つか、すくなくともイ(17, 六、つまり黒2の右)と引くところである。

・黒4もイ(17, 六)とツグべきである。

・最後の黒8に至っては、手のないところに手を入れた、不要の一手になっている。

〇捨て石がどんなに効果のあるものか、これでわかる。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、182頁~184頁)

アテるな切るな

中盤編に、次のような見出しがある。

・アタリや切りは、必要があるまで打ってはいけない。必要のないアタリは、百パーセント悪手である

碁には、「必要のない手は打たない」という鉄則がある。

山があるから登るのではなくて、必要な手だから打つ。

ハネでもノビでもノゾキでも、それを打たねばならぬ理由があるから打つ。そういう必然の着手を追求し続けて終局するのが、碁というものの理想であるという。

強くなるためには、やはりこういったきびしい態度が望まれるようだ。

とくに、切りとアテとは、うかつに打たない心がけが大切であるらしい。というのは、必要のないアテや切りは、打てばかならず悪い結果になるから。つまり、必要なければ、アテるな切るな、というわけである。

具体例をあげている。

【必要のないアテを打たない手】

≪棋譜≫(186頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生☆黒が高目から辺にヒラいているところへ、白1と三々に入る形。

・黒2なら白3から9までが定石である。

※この手順中、白7が「必要のないアテを打たない手」で、手筋になっている。

・白7で8と切る(アテる)ことはできるけれど、それは打たずに、単に7とハネるのである。

・べつに8の点を切らなくとも、黒8でイ(18, 五)と切り、白ツギ、黒9と打つことはできない。(次に白8で両アタリだから)

・とすれば、白は8の点を切る必要はなく、だまって7とハネるのが正着というわけである。

白が切ったら、どうなるか?

【白が切った場合】

≪棋譜≫(187頁の2図)

棋譜再生

棋譜再生・白が1と切れば、黒2とツイで、白3、5という運びになるが、黒6までの結果は、白は前図に劣る。

※黒を固めたばかりか、白は完封されている。

【白にツケられた場合】

≪棋譜≫(187頁の3図)

棋譜再生

棋譜再生・白1のツケに、白3はさばきの手筋。

・このとき黒は「切りもアテも打たず」に、単に4とツグのが正着である。

※黒4で5と切ったり、イ(17, 三)とアテたりしても、けっしていい結果は生まれない。

次に置碁での常出形について、言及している。

【置碁での常出形】

≪棋譜≫(187頁の4図)

棋譜再生

棋譜再生☆これは置碁での常出形である。

・白1とツケ、黒2に3とハネるのは、白が攻められる前に、早いとこ、おさまろうというもの。

・次いで黒4と二段にオサエるのが強手である。

※この場合も、黒は切りやアテは保留するのがよく、だまって4が一番きびしい。

(なにか危険な感じがして、4とオサエるには勇気がいるかもしれない。しかし、白からこれといった反発の手段がないのは、容易にたしかめられる)

【続き】

≪棋譜≫(188頁の5図)

棋譜再生

棋譜再生・続いて白は、1と打つくらいのものである。

・白に断点がなくなったから、黒は2のアテを打つ。

つまり、白1とツガれたことで、黒2とアテる必要が生じたわけである。

・白3とツガせて、黒も4とカケツギ、黒6までとなるのが、双方とも正しい石の運びである。

※白3でコウに受ける手など、おそれてはならない。

もう一つ例をあげている。

【トブツケの筋】

≪棋譜≫(188頁の6図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1と打込んで、白2のトビツケはさばきの筋。

・黒もやはり3とトビツケるのが手筋である。

・次いで白イ(16, 四)とアテこむのが普通の打ち方である。

☆このとき、もし白が4とハネこんできたら、どうするか?

【「アタリ、アタリのヘボ碁かな」の俗筋】

≪棋譜≫(189頁の7図)

棋譜再生

棋譜再生・つい黒1とアテたくなるところ。

・白2とツガせ、また黒3とアテて5と出る。

⇒こういう打ち方は、「アタリ、アタリのヘボ碁かな」という、ひどい俗筋である。

・黒7は省けず、白8と切って補われる。

⇒白の外勢はきわめて強大なものになっている。

【ハネこみという正しい筋:切りもアタリも打たない】

≪棋譜≫(189頁の8図)

棋譜再生

棋譜再生・黒はどの切りもアテも打たず、だまって1とハネこむのが正しい筋。

・白は2とツグほかない。

・そこで黒3とノビきり。

・白4、黒5となれば、ノビきり黒3の一手が、すばらしいことがわかる。

(前図とは比較にならぬほど黒が勝っている)

※白2で3とオサエるのは、むろん黒2と両アタリにし、問題なし。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、185頁~189頁)

右を打つには左から打て

坂田栄男氏の独自の格言として、「右を打ちたいときは、左を打て」というのがある。

一つのところ、たとえば、右なら右でなにか仕事をしようとするとき、そんな場合、直接に右を打たずに、まず左に働きかける手を考えてみることが大切だという。

左から打って相手の動きをうながし、それに乗じて右を打つ。序盤でも中盤でも、この呼吸が大いに役立つそうだ。

碁でこの方法が効果的なことを、忍者映画で見る手を例えにして、述べている。

例えば、単身、敵陣深く潜入した忍者が、物かげにかくれてじっと息を殺している。行く手には数人の警備兵。と、かたわらの小石を拾った忍者は、あらぬ方向に向ってパッと投げる。バタバタとかけ出す兵士たち。そのスキに彼はまんまと城門をくぐりぬける。

この忍者映画でよく見る手が、囲碁の名言としては、「右を打ちたいときは、左を打て」となるようだ。

【ストレートに白が右辺を打った場合】

≪棋譜≫(195頁の1図)

棋譜再生

棋譜再生・この形では、白はいそいで右辺を打たなくてはならない。右上隅に黒のシマリがあるので、黒からイ(17, 十一、つまり白1の下)とハサまれると、それがハサミとヒラキをかねる手となり、黒が十分の姿勢となるからである。

・そこで当然考えられるのは、白1のヒラキである。

⇒次いで黒2とコスみ、白3、黒4といった進行が予想される。

※この結果だが、白はたしかに右辺を打ち、その意味では目的を達した。だが、黒も4とヒラいたのが、なかなかの好形である。あるいは4では一路左まで進めることもできるし、右辺にも黒ロ(17, 八)とツメる大場が残っている。

☆白はもう少し何か働きのある手順がほしい。

このようなとき、「右を打ちたければ左を」という作戦が、有力になってくる。

【白がまず左を打った場合】

≪棋譜≫(195頁の2図)

棋譜再生

・白のねらいは、あくまでも右辺の先取だけれど、その前にまず白1と左を打つ。

・黒2のコスミに白3とケイマし、黒4、6は必然のコース。

・こうしておいて、白は7と、目的の右辺にヒラくことができる。

※白1はハサミであるが、この場合は隅の黒を攻めるというより、黒の動きを誘い、白3、5の姿勢を得る導火線の意味が大きい。

※しかも白7までとなったあと、黒は前図のように、下辺に自由なヒラキは打てず、白からはイ(14, 十七)とコスむ急所が、一つのねらいとして残っている。

※前図に比べ、本図のほうが白は働いている。

☆右を打ちたいとき左から、左を打ちたいとき右から、相手の動きをうながし、それに乗じて打つ戦術は、布石の段階だけでなく、一局を通じて、つねに行なわれるものである。

攻撃における「左から右へ」の例をもう一つ挙げている。

【テーマ図】

≪棋譜≫(197頁の5図)

棋譜再生

棋譜再生☆六子の置碁で黒の手番を想定

黒の攻撃目標は、いうまでもなく右辺の白の一団である。といっても、この白は中央に頭を出しているから、黒が単純に攻めかかっても、戦果をあげるのはむずかしい。

⇒うまくやっつけるには、上辺の白の欠陥を利用しなくてはならない。上辺の白の弱点を右辺への攻めにどう活かすか。

黒がもし単純に攻めかかったら、どうなるか?

【黒が単純に攻めかかった場合】

≪棋譜≫(198頁の6図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1とノゾき、白2とツガせる。この交換にムダはなく、問題はそれからあとである。

・黒3と単純に攻めかかっても、白4、6くらいであっさり逃げ出され、いっこう攻めの効果はあがらない。

【右を攻めたければ左から打った場合】

≪棋譜≫(198頁の7図)

棋譜再生

棋譜再生〇右を攻めたければ左から打つ。

・黒は1のハサミツケから持って行く。こうして白の出方をうかがい、それに応じて、あとの作戦を決める。

☆白としては、2と出るか、4とハネるかの二つに一つである。

・白2と出れば、上図のようになる。

すると黒は3、5と切りサガリ、これを捨て石に大殺陣を展開する。白6まで必然である。

【その後の展開】

≪棋譜≫(199頁の8図)

棋譜再生

棋譜再生・その後、黒は1、3とアテを利かし、5のカケまで。

⇒これで右辺の白は全滅である。

【白がハネた場合の変化】

≪棋譜≫(199頁の9図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1のハサミツケに対し、白2とハネて受ければ、黒は3、5と利かし、やはり7とカケて打つ。

・白8には9、白10には11とおそれずにオサえ、強引に封じこんで取ってしまう。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、194頁~199頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます