「当店は私服警備員が店内を巡回していますが…」と始まるアナウンスで、客個人も自分の手荷物は自分で十分気をつけるよう促される。

そこに続くのは「当店は万引き防止対策云々…」のアナウンス。

これがセットで繰り返される書店に、ちょっと遠出をした折に立ち寄ることがある。

なぜかすごく不快な気分になる。

この店には以前、「万引きはあなたの未来に傷がつく」の言葉が書かれたポスターが貼られていたものだ。

京都から東京の三鷹へ移り、書店「ユニテ」を経営する大森さんが、ある雑誌に寄稿された文章を読んだことがあったが、そこで万引きのことに触れていた。

「万引き1冊で本の利益の5冊分が吹き飛ぶ」

単純計算ではない。

「書店にある本は版元や取り次ぎからいわば借りている本だ。“借りている”本は、売り上げのうち決まった割合の金額が書店の取り分になり、それを引いた金額が取り次ぎから請求される。書店で売る一冊の本の売り上げを、取り次ぎや出版社と分け合うシステムになっている。

盗られてしまえば、そのぶんの売り上げがない上に、その本の代金も支払わねばならず、売り上げの数倍の出費が生じる」

「全国の書店の万引きの総被害額が合計で200億円になる年があった。」

(『桜風堂ものがたり』村山早紀)

書店側が万引き防止に躍起になるのはもちろん理解するけれど、長居して書棚を見て回れば、嫌というほど耳にすることになる。

その頻度や、いい加減にしてと思うくらいだ。万引きなんてしませんよ!!って言いたくなっちゃって…。

三鷹の書店ユニテ。

店を象徴する3冊として大森さんが選ぶのは、『読書からはじまる』(長田弘)、『常識のない喫茶店』(僕のマリ)、『人は愛するに足り、真心は信ずるに足る: アフガンとの約束』(中村哲、澤地久枝)だそうな。

熊本には橙書店があるようで、田尻久子さんのエッセイが収められた『橙書店にて』で覗いた日常があったけれど、行くなら、やはり三鷹かな。

「人生の贈り物としての読書」(長田弘)の一冊を選ぶのだから、なんといっても本屋さんは居心地よくなくっちゃ。

そこに続くのは「当店は万引き防止対策云々…」のアナウンス。

これがセットで繰り返される書店に、ちょっと遠出をした折に立ち寄ることがある。

なぜかすごく不快な気分になる。

この店には以前、「万引きはあなたの未来に傷がつく」の言葉が書かれたポスターが貼られていたものだ。

京都から東京の三鷹へ移り、書店「ユニテ」を経営する大森さんが、ある雑誌に寄稿された文章を読んだことがあったが、そこで万引きのことに触れていた。

「万引き1冊で本の利益の5冊分が吹き飛ぶ」

単純計算ではない。

「書店にある本は版元や取り次ぎからいわば借りている本だ。“借りている”本は、売り上げのうち決まった割合の金額が書店の取り分になり、それを引いた金額が取り次ぎから請求される。書店で売る一冊の本の売り上げを、取り次ぎや出版社と分け合うシステムになっている。

盗られてしまえば、そのぶんの売り上げがない上に、その本の代金も支払わねばならず、売り上げの数倍の出費が生じる」

「全国の書店の万引きの総被害額が合計で200億円になる年があった。」

(『桜風堂ものがたり』村山早紀)

書店側が万引き防止に躍起になるのはもちろん理解するけれど、長居して書棚を見て回れば、嫌というほど耳にすることになる。

その頻度や、いい加減にしてと思うくらいだ。万引きなんてしませんよ!!って言いたくなっちゃって…。

三鷹の書店ユニテ。

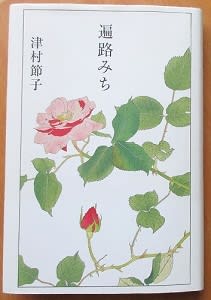

店を象徴する3冊として大森さんが選ぶのは、『読書からはじまる』(長田弘)、『常識のない喫茶店』(僕のマリ)、『人は愛するに足り、真心は信ずるに足る: アフガンとの約束』(中村哲、澤地久枝)だそうな。

熊本には橙書店があるようで、田尻久子さんのエッセイが収められた『橙書店にて』で覗いた日常があったけれど、行くなら、やはり三鷹かな。

「人生の贈り物としての読書」(長田弘)の一冊を選ぶのだから、なんといっても本屋さんは居心地よくなくっちゃ。

となっている。

となっている。 というわけだ。

というわけだ。

「折に触れての幸せはおもいだすことばのあること」

「折に触れての幸せはおもいだすことばのあること」