岐阜の金神社に行って来ました。

ついについに、これで日本三大金運神社、参拝達成です!

【金神社】

お~、鳥居も黄金!

鳥取の「金持神社」に始まり、京都の「御金神社」、今回の「金神社」、とうとうやりました!

それに、今年の春に行った佐賀の「宝当神社」も加えての最強メンバー、参拝完了です。

境内の手水場

本堂

753のお祝いの参拝客も多かったです。

家人に「どれだけお金が欲しいんや」と、ツッコミを入れられましたが、いいんですっ。何と言われようと。

なんかねもう~、これだけで宝くじに当たった気分ですわ。

後は、今年の年末ジャンボを買うのみです。

境内にもしっかり「金守」のお守りの看板が

せっかく岐阜まで来たので、近くの大垣城にも寄ってみました

【大垣城】

思っていたより小さなお城でした。

入口

城内の鎧の展示

弓矢と銃の展示

こちらの銃は手に取って扱う事が出来ます。

天守閣からの風景

お城は商店街のすぐ側にあります。

この日は、11月下旬というのにとても寒かった~。

この旅の前日に大阪の天王寺「ハルカス」で開催されている「北斎展」に行きました。

北斎展終了日(11月19日)の前日だったので来場者でいっぱいで、絵は人々の頭ごしに観るといった状態でした。

整理券を貰って入場までに1時間30分ほどかかりました。

今回は大英博物館やメトロポリタン、ボストン、その他の美術館が所蔵している北斎の錦絵が来ています。

有名な「富嶽三十六景 神奈川沖波裏」や赤富士として有名な「凱風快晴」も来ています。

実は、大英博物館でこの有名な2点の絵は観た事があります。

その時は北斎の特別コーナーを見て、日本人として嬉しい誇らしいといった感想だけでした。

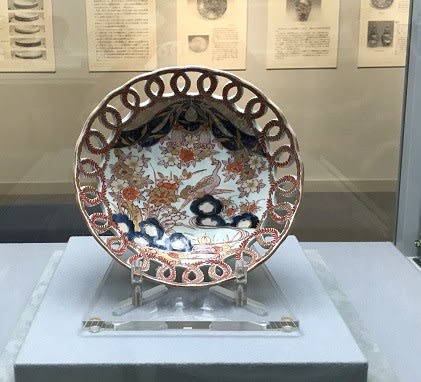

大英博物館での展示

この時は北斎の偉大さがまだ分からなかったんですよね~。

しかし、今回の展覧会を観て、北斎がこんなに多くの錦絵を画いているのを初めて知りました。生涯で3万点とか。

そして、北斎がこの1000年間で重要な功績を残した世界の100人に日本人としてただ一人選ばれている事も知り、その生涯も唯々、絵を画く事だけに捧げられた人生だった事も知りました。

北斎は亡くなるまで自分の絵に満足せず、90歳になったらようやく満足出来る絵が画けるだろうと言っていたそうですが、私も今回の展覧会で初期の作品から晩年の作品まで観て、晩年の作品の方が好きでした。

特に、89歳で画いた信州小布施の天井図「波濤」の2つは、雄波 雌波と言われてますが、観るなりどちらが雄か雌か分かりました。

波の飛沫、藍色のグラデーション、構図、どれをとっても素晴らしかったです。

後、ボストン美術館所蔵の「李白観爆図」も枯れた感が感じられて好きだったな~。

ついについに、これで日本三大金運神社、参拝達成です!

【金神社】

お~、鳥居も黄金!

鳥取の「金持神社」に始まり、京都の「御金神社」、今回の「金神社」、とうとうやりました!

それに、今年の春に行った佐賀の「宝当神社」も加えての最強メンバー、参拝完了です。

境内の手水場

本堂

753のお祝いの参拝客も多かったです。

家人に「どれだけお金が欲しいんや」と、ツッコミを入れられましたが、いいんですっ。何と言われようと。

なんかねもう~、これだけで宝くじに当たった気分ですわ。

後は、今年の年末ジャンボを買うのみです。

境内にもしっかり「金守」のお守りの看板が

せっかく岐阜まで来たので、近くの大垣城にも寄ってみました

【大垣城】

思っていたより小さなお城でした。

入口

城内の鎧の展示

弓矢と銃の展示

こちらの銃は手に取って扱う事が出来ます。

天守閣からの風景

お城は商店街のすぐ側にあります。

この日は、11月下旬というのにとても寒かった~。

この旅の前日に大阪の天王寺「ハルカス」で開催されている「北斎展」に行きました。

北斎展終了日(11月19日)の前日だったので来場者でいっぱいで、絵は人々の頭ごしに観るといった状態でした。

整理券を貰って入場までに1時間30分ほどかかりました。

今回は大英博物館やメトロポリタン、ボストン、その他の美術館が所蔵している北斎の錦絵が来ています。

有名な「富嶽三十六景 神奈川沖波裏」や赤富士として有名な「凱風快晴」も来ています。

実は、大英博物館でこの有名な2点の絵は観た事があります。

その時は北斎の特別コーナーを見て、日本人として嬉しい誇らしいといった感想だけでした。

大英博物館での展示

この時は北斎の偉大さがまだ分からなかったんですよね~。

しかし、今回の展覧会を観て、北斎がこんなに多くの錦絵を画いているのを初めて知りました。生涯で3万点とか。

そして、北斎がこの1000年間で重要な功績を残した世界の100人に日本人としてただ一人選ばれている事も知り、その生涯も唯々、絵を画く事だけに捧げられた人生だった事も知りました。

北斎は亡くなるまで自分の絵に満足せず、90歳になったらようやく満足出来る絵が画けるだろうと言っていたそうですが、私も今回の展覧会で初期の作品から晩年の作品まで観て、晩年の作品の方が好きでした。

特に、89歳で画いた信州小布施の天井図「波濤」の2つは、雄波 雌波と言われてますが、観るなりどちらが雄か雌か分かりました。

波の飛沫、藍色のグラデーション、構図、どれをとっても素晴らしかったです。

後、ボストン美術館所蔵の「李白観爆図」も枯れた感が感じられて好きだったな~。