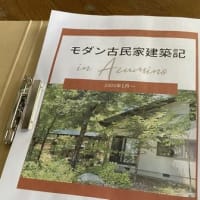

オオルリシジミが安曇野で分布拡大傾向に

日本自然保護協会の掲載記事(2020年5月)から

オオルリシジミが安曇野で分布拡大傾向に - 日本自然保護協会オフィシャルサイト

長野県と九州の一部でのみ生息が確認されている、絶滅危惧種のオオルリシジミ。NACS-Jは、2016年より安曇野オオルリ...

日本自然保護協会オフィシャルサイト

安曇野市の「岩原の自然と文化を守り育てる会」が5年の時を経て保護育成活動の目に見える成果が、示された記事です。

27日(土)安曇野市 堀金支所講堂にて活動報告・リレートークに参加しました。

◇27日

▽記念植樹等午前9時半

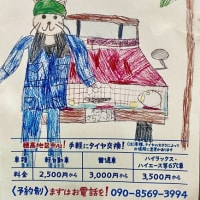

▽クララ苗配布 10時~午後3時

▽リレートーク形式講演会 10~11時半

講師は

信州大学名誉教授中村寛志さん、安曇野オオルリシジミ保護対策会議会長那須野雅好さん、、地元実践者猿田久雄さん日本自然保護協会会員萩原正朗さん、国営アルプスあづみの公園管理センター須之部大さん、帝京科学大学講師江田慧子さん(映像ご参加)

◇安曇野における自然環境保護実践例の展示は7月17日まで

午前8時半~午後5時15分、安曇野市役所本庁舎

私自身メモから。次第に尻すぼみな記録になりますが・・・

信大の中村先生。

オオルリシジミの学名は、ラテン語でShijimiaeoides divinus。日本語で表現すると『シジミ貝のような女神のような』と。

現在の生息地は九州/九重と長野県/安曇野・飯山・東御ですが、以前は東北や福島県にもいた。この分布は”馬刺し”を食べる文化と一緒(笑)。100個生まれて成長するのは2羽のみ。かなり厳しい。

安曇野オオルリシジミ保護対策会議那須野雅好さん。

全体的な保護活動を担う。メアカタマゴバチは、チョウやガの仲間の卵に成虫になるまで寄生する「寄生蜂」。これの駆除に適時適所に野焼きを実践。よからぬ採集者の監視・注意を促す巡回パトロールの実施。※私は5月に通りかかりのお宅の庭先で見ました。ご苦労様です。

猿田氏

永年ご自宅を開放して大掛かりなクララの繁殖に貢献された方。映像と経験談

国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高 須之部大氏

・オオルリシジミのサンクチュアリとして保護管理をしている。

・クララの植栽、オオルリシジミと里山の自然観察会の開催

・公園入口ロビーに展示紹介コーナーがあります。

http://www.azumino-koen.jp/horigane_hotaka/new/topics.php?id=709

・オオルリシジミ愛にあふれたギター演奏と歌唱がありました。

江田 慧子(こうだけいこ)氏 帝京科学大学教授 映像でのご参加

永年の研究から、子供たちへの関心(絵本やグッズなど)を高める活動も。

https://www.ntu.ac.jp/research/kyoin/kodomo/gakoukyouiku/koda_k.html

私は、今年初めてオオルリシジミを知り大変興味深く拝聴しました。クララを植え育て生きているうちに大空で自宅の庭で、会いたいものです。クララは成長するのに3年から5年もかかる植物ですから、まして蝶が舞い降りるまではどうでしょう。

会場には小学生がおとなしく参加していました。出口に大人と一緒にあの子供たちが数人集まっており、穂高西小学校の先生と生徒でした。若い男性の校長先生から『学校に遊びに来てください』と嬉しいお誘いを頂きました。

他に堀金小学校や豊科の中学校でも学校挙げて、クララの保護育成をしているそうです。

予想参加者を大きく上回り、立ち見も出たとのことでした。苗の配布も不足だったかもしれません。

主催は「岩原の自然と文化を守り育てる会」。会長の百瀬様、会員の方々お疲れさまでした。

あと一歩です!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます