4. 通信インフラの混乱

当然、これは予想されたことだが、大規模な通信障害が発生した。直接的な被害地である東日本だけでなく、被害が比較的軽かった関東地方でも情報伝達の遅れが目立ち、解消されるには日をまたぐ必要があった。ドコモの発表によれば3月12日17時現在で、6720局の無線基地局が使用不能となった。そのほとんどが東北地方で、東北全体で設置基地局数が11,000局であることを考慮するとかなりの数の基地局が影響を受けた。

auは東北6県、関東を除外したベースで1933局が震災直後にサービス停止に追い込まれた。(全体では3680局、IT復興円卓会議) ソフトバンクに関してはリリース自体が見当たらないが、同じくIT復興円卓会議の資料では3800局の基地局がダメージを受けたとされている。10年前と異なり携帯が通信手段の主力となっていることから、今回の震災で連絡が取りにくかったことを実感した人は多いと思うが、実はどんなに対策をしても地震直後は連絡ができないようになっている。なぜなら、携帯会社の方で発信規制をかけるからで、NTTドコモの場合東北、関東地方で音声で最大80%の発信規制をかけた。ソフトバンクは70%の発信規制。auに関してはなんと95%の発信規制をかけており、携帯がつながるわけないのだ。加えて固定電話でも発信規制がかけられ、NTT東日本は90%の発信規制をかけたので、携帯だろうが、固定電話だろうが、つながらない。但し、パケット通信は状況が異なっていてドコモが宮城県で一時的に30%の発信規制を実施したが、ほとんどの地域で発信規制をかけなかった。私も当日、携帯がつながらないのでメールを送った記憶がある。結局、こんな時に頼りになるのは何かといえば、やはり発信規制がかけられていない公衆電話ということで、電話の前には行列ができることになる。しかし問題はその公衆電話の設置台数で、みんなが携帯を持つようになって公衆電話なんか使わないものだから、設置台数が激減している。次の地震の時にはなくならないでほしい。ユニバーサル基金で補てんする必要があるんじゃないか?

災害時に電気とともに復旧が早いのが通信で、auのケースでみても1週間後の18日には障害の残っている基地局が500局以下となっており、1週間で8割方が復旧した計算になる。同じベースでの比較ができないものの、NTTドコモの場合、17日後の28日には9割の基地局が回復している。今回は福島の原発事故があって30km県内での復旧作業ができないことから、実質的な回復はもう少し高かったと推定してもよいだろう。

携帯電話にその主役の座を奪われた固定通信であるが、その地味さゆえに被害状況があまり報道されなかったが、NTT東日本のプレスリリースによれば加入者電話・ISDN・フレッツ光回線合わせて震災当日に1000の通信ビルで障害が発生し151万8900回線の被害が報告されている。中継伝送路90か所、通信建物、全壊18ビル、浸水23ビル、電柱流出・折損、約6万5千本、架空ケーブル流出・損傷6300kmとなっている。国際通信、企業間通信を担うNTTコミュニケーションの場合、VPN、VANネットワークを中心に1万5千回線に障害、国際通信には直接的な影響はなかったものの、3本の日米回線、1本の日中韓回線に影響がでた。KDDIの固定通信はauひかり、メタルプラス、au one net合計で39万回線に障害が発生。海底ケーブルは茨城沖3か所、神奈川沖1か所、銚子沖6か所で障害が発生したが、これは3月15日には復旧している。

5. いまそこにある危機

震災当日からの押さえておくべきポイントを可能な限り列挙してみたが、無論、これだけではなく、例えば当時の道路事情であるとか、物流の状況であるとか、それに伴うガソリン不足、計画停電による企業への影響、液状化現象の状況などいろいろな現象面で押さえておくべきことがたくさんあるのは事実である。しかしながら、それらをすべて網羅的にとらえるのは政府の仕事として期待したい。東北地方の復興は強く願うものだが、それとともに今後の首都圏にも起こるであろう地震についても考えざるを得ない。地震学者によれば関東での地震は「起こる」ものである。とはいっても100年単位での話で、生きている間に起こるかどうかはわからない。それでもこの国住むものとしてはそれに対する心づもりは必要だろう。地震調査研究推進本部地震調査委員会が発行している全国地震動予測地図2010年版で見ても結局、日本という国に住んでいる限りそれはやってくる。

このグラフでは震度6以上に見舞われる地域のマッピングを示したが、実はこれを震度5以上で見た場合、日本地図はそのほとんどが真っ赤になる。つまり、地震とは日本人にとって避けられないものだということだ。かといって、このマップは地震が明日くるとか、来年くるとかいうものでもない。自然のスケールで「いますぐ」というのは1000年単位であったりするし、人間の感覚でとらえられるものではない。地震学者もそんなことは言えないので「確率論的」と前提条件を付けざるを得ない。ところで、地震と言っても千差万別で今回の東日本大震災のような海溝型地震もあれば、内陸部の活断層が動くこともある。地震調査委員会では地震カテゴリーという分類でマッピングをしたものを発表している。

カテゴリーIは想定東海地震のような震源断層を特定できる地震でしかも発生のオーダーが100年単位で規則的にやってくるもの。カテゴリーIIは海溝型でも震源が特定できないもの。カテゴリーIIIは活断層など浅い地震でしかも低頻度のものを指す。レポートをよく読むと、カテゴリーI以外は要するに「来るかどうかよくわからない」というのが定義だとかんがえてもいいんじゃないか。結局、数百年単位で発生しているカテゴリーIは比較的アカデミックな解明はされているが、それ以外は全くわからないと言っているのに等しい。関東地方はそういう、よくわからない地震源からくる地震が多いと言っているに過ぎない。また、カテゴリーIIの確率が高いといっても東海・東南海・南海地震の影響は関東地方も直接的に影響する。要するに首都圏はどのようなタイプであれ、影響を免れない。結局、「気を付けてね」と言われているだけだ。

それでも、地震発生確率だけを考えれば、宮城県沖地震の発生確率は99%だった。(震災発生前に発表された数値) 想定東海地震は87%、東南海地震は60-70%、南海地震は60%とカテゴリーIの海溝型地震は高く、実際に東北大震災は発生した。この数値は交通事故に会い負傷する確率2.4%よりも高く(交通事故で死亡する確率は0.2%)、空き巣に狙われる確率3.4%よりも十分高い数字である。なお、蛇足だが、マップの数値は地震動超過確率で発生確率でないことに留意。

首都圏の住人としてはやはり自分の住んでいるところがどうなのかという点に興味が湧くわけだが、上の図がそれだ。予想した通りというか、やっぱそうなるかという感じ。色分けはされているが、自分の住んでいる地域の色が薄いからと安心してはいけない。最も濃い地域では震度6以上の揺れが起こる確率が高いという意味であり、色が薄いのはその確率は低いが震度5強とかの揺れは起こってしかるべき地域だ。従って逃げ場は東京にはない。今回の東日本大震災で特徴的であった津波の影響だが、中央防災会議の平成17年の首都直下地震対策専門調査会のレポートでは最大で1m程度の津波が襲うとしている。

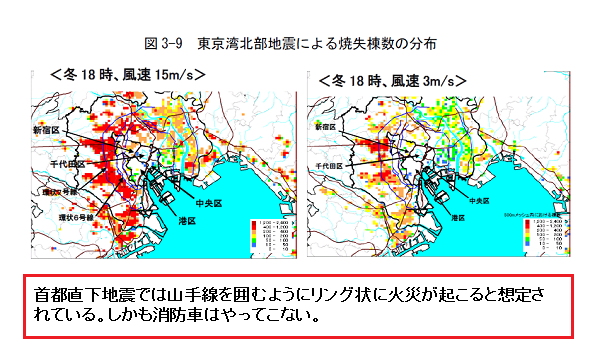

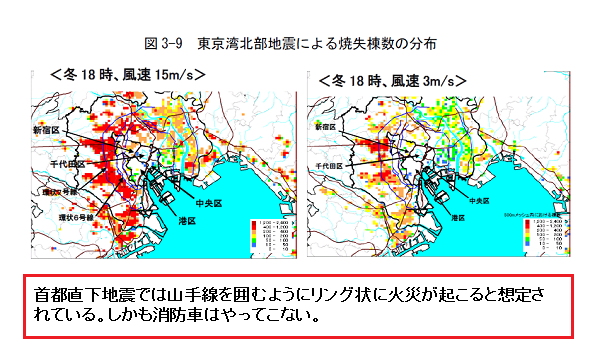

但し、1mと言っても今回の震災で想定を上回る津波が発生(想定よりも10cm)したことからシュミレーション結果は変更される可能性が高い。また、東京は海抜ゼロメートル地帯が多いことから浸水被害はある程度の被害をもたらすと考えてよいだろう。高級感を漂わせていた湾岸地域の物件の人気が衰え、八王子とか東京西部の物件が人気化しているのも今回の震災がなせる技だろう。また長周期地震動の影響で高層ビルの住人が不安感を抱いていることからしばらく湾岸地区の人気は回復は難しいかもしれない。しかし、人のうわさもなんとやら、人間は忘れっぽい生き物なので数年たてばまた人気化するんじゃないか。津波よりも怖いのはやはり火事だ。今回の震災でも理解した人が多いと思うが、救急車両は都内の交通渋滞で全く役に立たなかった。震災で火事が発生すると救急車両は無力だ。平時であれば、火事が発生すれば消防を呼べばすむのだが、大地震が発生した時は呼んでも無駄だ。むしろ、規模が小さいうちは自分たちでなんとか消化する努力が必要になってくる。

上の図は同じく中央防災会議の資料から抜粋したが、山手線を挟むようにリング状に火災が発生すると考えられる。加えて首都圏大渋滞が加わると、韓国メディアではないが、まさに阿鼻叫喚という状況になる可能性すらある。今回の震災で少し不安になったのは、地震発生後の買占めパニックで消費者がカセットコンロとボンベを買い占めたことだ。震災が過ぎて安心しきって管理がおざなりになれば、火災を助長しかねない。買い占めた家庭には適切な管理を望みたい。また、マッチやろうそく、灯油、ガソリンなども備蓄している家庭もいるんじゃないかと考えると少し不安だ。買い占めて安心するだけでなく、管理もしっかりしたうえでの防災対策であることを肝に銘じてほしいものだ。

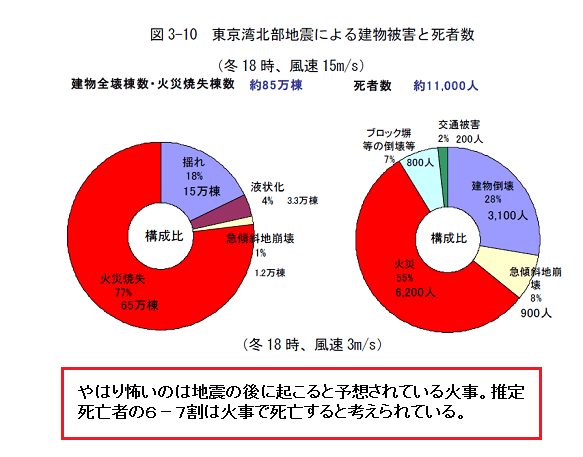

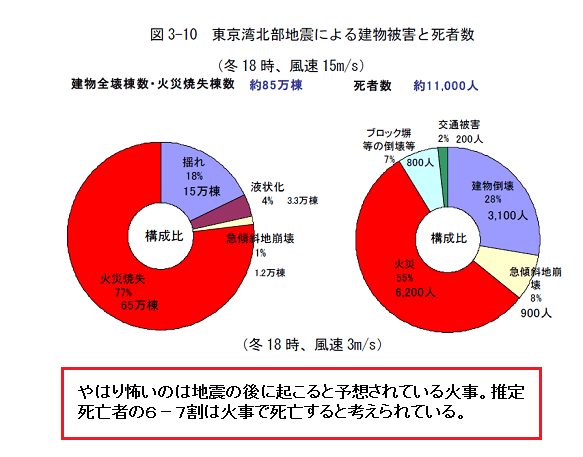

災害の被害予測の内訳をみてもやはり火災による死者がダントツになっていることがわかる。想定では冬場の風が強い日の数字であるが、それによると1万1千人が死亡し、その6割弱が火災によるものだ。すなわち、予想される地震被害の内、死者に関しては地震が発生した後に死亡すると考えられている。私を含めて普通の人はそうそう火事に遭遇することはないし、ましてや火災の当事者になるという経験はそうあるわけでもないので、ぴんと来ないかもしれない。この想定自体それほど根拠がないわけでなく、前例である大正時代の関東大震災がよいというか悪い先例を残している。

6.首都圏住民として投資家として

今回の震災を契機に改めて首都圏における地震の想定を再検証してみたが、やはり結論としては従来から言われているようなものとほとんど変化がない。また調べていながらもこの土地を離れて海外に移住するとかより安全な場所を探すというインセンティブも起こらなかった。結局、災害確率は自然のスケールからすれば明日と100年後は同義であったとしてもその土地にいる生活者にとっては同じではない。確率論的に高いからといって土地から離れるかは、投資理論で言えば、個々人の危険回避度と効率曲線がどのような形状になっているかによる。妙な例えに聞こえるかもしれないが、都市部に居住するということは、それによって得られる便益が安全地帯(例えば活断層がなく、海溝型地震の影響の少ない北海道の山間部とか、または香港などの海外とか)に居住する便益を上回っている。つまりリターンがあるわけだ。そして居住者(投資家)の効用無差別曲線が定義されて、有効フロンティアとの接点がどこかを考えればよいだけの話で、それがたまたま現在住んでいる東京であれば、なにも動く必要はないということだ。危険回避度の高い人は香港に移住したり、北海道の山間部に移るかもしれない。それでもリスクを認識しつつ東京に住み続ける。それだけの話ですな。

何を言っているのか自分でもわからなくなりつつあるが、最後に投資家として確率的に予想される地震について考えてみよう。まず考えられるのは強烈な経済的なマイナスインパクトだ。今回の東日本大震災では発生時こそ瞬間的に円安になったが、その後強烈な円高に見舞われた。いわゆるリパトリの動きを警戒したのだろうが、首都直下地震や東海・東南海ではそうはいかないと考えるのが妥当だ。

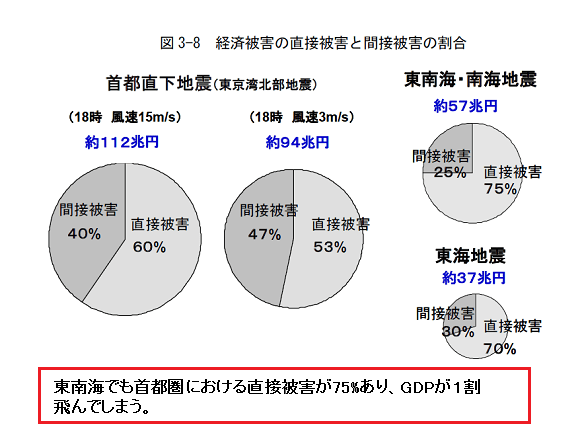

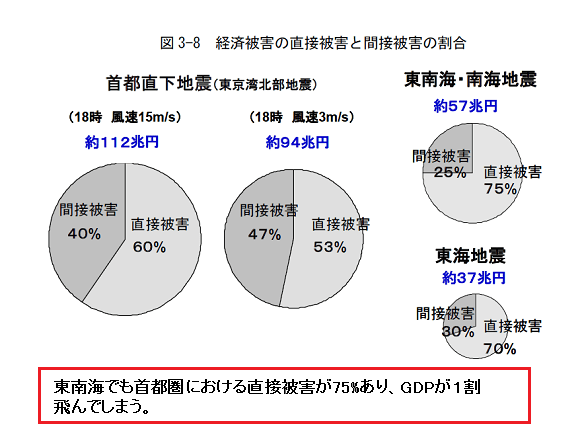

上の図も中央防災会議の資料からだが、東京湾北部地震、いわゆる東京直下地震ではGDPの2割が吹っ飛ぶ。額にすれば112兆円。復興費用67兆円だ。復興特需を期待する人も出てくるかもしれないが、その前に政府の財政が破たんしてもおかしくない規模だ。今でこそ、国民の金融資産が1400兆円あり、国債の国内消化率がほぼ100%だとしても10年後、20年後は違ってくる。まず国内でファイナンスできない。即ち、海外でファイナンスしないと無理な状況に陥る。また、日本の国富は金融資産1400兆円に加え、土地・建物で2000兆円あるが、まず土地建物の被害、価値の低下で、国富が大きく減損する可能性がある。リパトリで円高に進むことはあっても長期的には円高を維持することは困難であると判断するのが妥当だろう。この状況は直下型でない、東海、東南海地震でも同じことがいえる。

規模の大小は震源が首都圏からどの程度離れているかによる。東南海・南海地震で57兆円、東海地震で37兆円。しかも海溝型地震の連動ケースは想定されていない。その時はいったいどの程度の被害になるのだろうか。首都圏被害のインパクトが日本に与える影響が段違いであるという点では異論をまたないが、それがどの程度なのかイメージしにくい。金額的には上の図の通りだが、例えば瓦礫の発生量という点でみると以下のようになる。

(社)日本埋立浚渫協会の推定した首都圏での地震の際の瓦礫発生量の予測値だ。今回の震災で環境省は東北3県で2876万トンの瓦礫が発生したと推定している。(岩手県 604万トン、宮城県 1595万トン、福島県 287万トン)首都圏直下型ではなんと9000万トンと3倍以上の瓦礫が発生する。その際に瓦礫処理のシュミレーションもされているが、60か月、すなわち5年たっても処理は終わらない。想定は大正時代の関東大震災と同じ相模湾を震源とする南関東地震を想定していることから、神奈川県の瓦礫発生量が多いが、これが北関東地震の場合には東京と神奈川の数字が逆転する。因みに大正時代の関東大震災の瓦礫処理について調べてみたが、よくわからなかった。少なくとも4年以上かかったことと、東京の瓦礫は現在の豊洲や外濠地域の埋立に利用され、神奈川県では瓦礫の埋立によって現在の山下公園が生まれた。どちらにせよインパクトはけた違いであるということは確かだ。

あまり断定的な物言いは人をミスリードするので控えたいが、個人的には現在の日本の債務状況を考えれば、再び大規模な震災に見舞われた時には政府に残された方法はインフレ政策しかないと考えている。即ち、インフレによって実質的な債務を棒引きすることだ。この手法は実は特殊な手法でもなんでもなく、歴史的にも世界各国で行われている手法だ。南米、ロシア、欧州、アフリカ、アジアで最も多用された手法であり、債務棒引きにはうってつけだ。そして高インフレによる債務棒引きは通貨暴落を伴う。

最近話題の本に「国家は破たんする」(カーメン・M・ラインハート、ケネス・S・ロゴフ、日経BP社)がある。そのなかで面白い記述があるので紹介すると「人類最初のデフォルトは、紀元前四世紀の古代ギリシャでシラクサ王ディオニシウスがやってのけたものだという。ディオニシウスは約束手形を振り出して臣民から金を借りたのち、現在流通している貨幣をすべて返却せよとの命令を発する。...(略)....ディオニシウスは1ドラクマ硬貨すべてに「2ドラクマ」と刻印し、しかる後に借金を返済した」 古代ギリシャのインフレ統計がないのでなんとも言えないが、理論的にはインフレ率は100%になる。そして開放経済体系下では通貨は半値になると考えられる。

無論、日本がそうなると思いたくないし、実際には税体系の抜本見直しでそのような状況は回避可能である。但し、これはさらなる大地震がないという前提が必要であるというのも事実である。

(終わり)

当然、これは予想されたことだが、大規模な通信障害が発生した。直接的な被害地である東日本だけでなく、被害が比較的軽かった関東地方でも情報伝達の遅れが目立ち、解消されるには日をまたぐ必要があった。ドコモの発表によれば3月12日17時現在で、6720局の無線基地局が使用不能となった。そのほとんどが東北地方で、東北全体で設置基地局数が11,000局であることを考慮するとかなりの数の基地局が影響を受けた。

auは東北6県、関東を除外したベースで1933局が震災直後にサービス停止に追い込まれた。(全体では3680局、IT復興円卓会議) ソフトバンクに関してはリリース自体が見当たらないが、同じくIT復興円卓会議の資料では3800局の基地局がダメージを受けたとされている。10年前と異なり携帯が通信手段の主力となっていることから、今回の震災で連絡が取りにくかったことを実感した人は多いと思うが、実はどんなに対策をしても地震直後は連絡ができないようになっている。なぜなら、携帯会社の方で発信規制をかけるからで、NTTドコモの場合東北、関東地方で音声で最大80%の発信規制をかけた。ソフトバンクは70%の発信規制。auに関してはなんと95%の発信規制をかけており、携帯がつながるわけないのだ。加えて固定電話でも発信規制がかけられ、NTT東日本は90%の発信規制をかけたので、携帯だろうが、固定電話だろうが、つながらない。但し、パケット通信は状況が異なっていてドコモが宮城県で一時的に30%の発信規制を実施したが、ほとんどの地域で発信規制をかけなかった。私も当日、携帯がつながらないのでメールを送った記憶がある。結局、こんな時に頼りになるのは何かといえば、やはり発信規制がかけられていない公衆電話ということで、電話の前には行列ができることになる。しかし問題はその公衆電話の設置台数で、みんなが携帯を持つようになって公衆電話なんか使わないものだから、設置台数が激減している。次の地震の時にはなくならないでほしい。ユニバーサル基金で補てんする必要があるんじゃないか?

災害時に電気とともに復旧が早いのが通信で、auのケースでみても1週間後の18日には障害の残っている基地局が500局以下となっており、1週間で8割方が復旧した計算になる。同じベースでの比較ができないものの、NTTドコモの場合、17日後の28日には9割の基地局が回復している。今回は福島の原発事故があって30km県内での復旧作業ができないことから、実質的な回復はもう少し高かったと推定してもよいだろう。

携帯電話にその主役の座を奪われた固定通信であるが、その地味さゆえに被害状況があまり報道されなかったが、NTT東日本のプレスリリースによれば加入者電話・ISDN・フレッツ光回線合わせて震災当日に1000の通信ビルで障害が発生し151万8900回線の被害が報告されている。中継伝送路90か所、通信建物、全壊18ビル、浸水23ビル、電柱流出・折損、約6万5千本、架空ケーブル流出・損傷6300kmとなっている。国際通信、企業間通信を担うNTTコミュニケーションの場合、VPN、VANネットワークを中心に1万5千回線に障害、国際通信には直接的な影響はなかったものの、3本の日米回線、1本の日中韓回線に影響がでた。KDDIの固定通信はauひかり、メタルプラス、au one net合計で39万回線に障害が発生。海底ケーブルは茨城沖3か所、神奈川沖1か所、銚子沖6か所で障害が発生したが、これは3月15日には復旧している。

5. いまそこにある危機

震災当日からの押さえておくべきポイントを可能な限り列挙してみたが、無論、これだけではなく、例えば当時の道路事情であるとか、物流の状況であるとか、それに伴うガソリン不足、計画停電による企業への影響、液状化現象の状況などいろいろな現象面で押さえておくべきことがたくさんあるのは事実である。しかしながら、それらをすべて網羅的にとらえるのは政府の仕事として期待したい。東北地方の復興は強く願うものだが、それとともに今後の首都圏にも起こるであろう地震についても考えざるを得ない。地震学者によれば関東での地震は「起こる」ものである。とはいっても100年単位での話で、生きている間に起こるかどうかはわからない。それでもこの国住むものとしてはそれに対する心づもりは必要だろう。地震調査研究推進本部地震調査委員会が発行している全国地震動予測地図2010年版で見ても結局、日本という国に住んでいる限りそれはやってくる。

このグラフでは震度6以上に見舞われる地域のマッピングを示したが、実はこれを震度5以上で見た場合、日本地図はそのほとんどが真っ赤になる。つまり、地震とは日本人にとって避けられないものだということだ。かといって、このマップは地震が明日くるとか、来年くるとかいうものでもない。自然のスケールで「いますぐ」というのは1000年単位であったりするし、人間の感覚でとらえられるものではない。地震学者もそんなことは言えないので「確率論的」と前提条件を付けざるを得ない。ところで、地震と言っても千差万別で今回の東日本大震災のような海溝型地震もあれば、内陸部の活断層が動くこともある。地震調査委員会では地震カテゴリーという分類でマッピングをしたものを発表している。

カテゴリーIは想定東海地震のような震源断層を特定できる地震でしかも発生のオーダーが100年単位で規則的にやってくるもの。カテゴリーIIは海溝型でも震源が特定できないもの。カテゴリーIIIは活断層など浅い地震でしかも低頻度のものを指す。レポートをよく読むと、カテゴリーI以外は要するに「来るかどうかよくわからない」というのが定義だとかんがえてもいいんじゃないか。結局、数百年単位で発生しているカテゴリーIは比較的アカデミックな解明はされているが、それ以外は全くわからないと言っているのに等しい。関東地方はそういう、よくわからない地震源からくる地震が多いと言っているに過ぎない。また、カテゴリーIIの確率が高いといっても東海・東南海・南海地震の影響は関東地方も直接的に影響する。要するに首都圏はどのようなタイプであれ、影響を免れない。結局、「気を付けてね」と言われているだけだ。

それでも、地震発生確率だけを考えれば、宮城県沖地震の発生確率は99%だった。(震災発生前に発表された数値) 想定東海地震は87%、東南海地震は60-70%、南海地震は60%とカテゴリーIの海溝型地震は高く、実際に東北大震災は発生した。この数値は交通事故に会い負傷する確率2.4%よりも高く(交通事故で死亡する確率は0.2%)、空き巣に狙われる確率3.4%よりも十分高い数字である。なお、蛇足だが、マップの数値は地震動超過確率で発生確率でないことに留意。

首都圏の住人としてはやはり自分の住んでいるところがどうなのかという点に興味が湧くわけだが、上の図がそれだ。予想した通りというか、やっぱそうなるかという感じ。色分けはされているが、自分の住んでいる地域の色が薄いからと安心してはいけない。最も濃い地域では震度6以上の揺れが起こる確率が高いという意味であり、色が薄いのはその確率は低いが震度5強とかの揺れは起こってしかるべき地域だ。従って逃げ場は東京にはない。今回の東日本大震災で特徴的であった津波の影響だが、中央防災会議の平成17年の首都直下地震対策専門調査会のレポートでは最大で1m程度の津波が襲うとしている。

但し、1mと言っても今回の震災で想定を上回る津波が発生(想定よりも10cm)したことからシュミレーション結果は変更される可能性が高い。また、東京は海抜ゼロメートル地帯が多いことから浸水被害はある程度の被害をもたらすと考えてよいだろう。高級感を漂わせていた湾岸地域の物件の人気が衰え、八王子とか東京西部の物件が人気化しているのも今回の震災がなせる技だろう。また長周期地震動の影響で高層ビルの住人が不安感を抱いていることからしばらく湾岸地区の人気は回復は難しいかもしれない。しかし、人のうわさもなんとやら、人間は忘れっぽい生き物なので数年たてばまた人気化するんじゃないか。津波よりも怖いのはやはり火事だ。今回の震災でも理解した人が多いと思うが、救急車両は都内の交通渋滞で全く役に立たなかった。震災で火事が発生すると救急車両は無力だ。平時であれば、火事が発生すれば消防を呼べばすむのだが、大地震が発生した時は呼んでも無駄だ。むしろ、規模が小さいうちは自分たちでなんとか消化する努力が必要になってくる。

上の図は同じく中央防災会議の資料から抜粋したが、山手線を挟むようにリング状に火災が発生すると考えられる。加えて首都圏大渋滞が加わると、韓国メディアではないが、まさに阿鼻叫喚という状況になる可能性すらある。今回の震災で少し不安になったのは、地震発生後の買占めパニックで消費者がカセットコンロとボンベを買い占めたことだ。震災が過ぎて安心しきって管理がおざなりになれば、火災を助長しかねない。買い占めた家庭には適切な管理を望みたい。また、マッチやろうそく、灯油、ガソリンなども備蓄している家庭もいるんじゃないかと考えると少し不安だ。買い占めて安心するだけでなく、管理もしっかりしたうえでの防災対策であることを肝に銘じてほしいものだ。

災害の被害予測の内訳をみてもやはり火災による死者がダントツになっていることがわかる。想定では冬場の風が強い日の数字であるが、それによると1万1千人が死亡し、その6割弱が火災によるものだ。すなわち、予想される地震被害の内、死者に関しては地震が発生した後に死亡すると考えられている。私を含めて普通の人はそうそう火事に遭遇することはないし、ましてや火災の当事者になるという経験はそうあるわけでもないので、ぴんと来ないかもしれない。この想定自体それほど根拠がないわけでなく、前例である大正時代の関東大震災がよいというか悪い先例を残している。

6.首都圏住民として投資家として

今回の震災を契機に改めて首都圏における地震の想定を再検証してみたが、やはり結論としては従来から言われているようなものとほとんど変化がない。また調べていながらもこの土地を離れて海外に移住するとかより安全な場所を探すというインセンティブも起こらなかった。結局、災害確率は自然のスケールからすれば明日と100年後は同義であったとしてもその土地にいる生活者にとっては同じではない。確率論的に高いからといって土地から離れるかは、投資理論で言えば、個々人の危険回避度と効率曲線がどのような形状になっているかによる。妙な例えに聞こえるかもしれないが、都市部に居住するということは、それによって得られる便益が安全地帯(例えば活断層がなく、海溝型地震の影響の少ない北海道の山間部とか、または香港などの海外とか)に居住する便益を上回っている。つまりリターンがあるわけだ。そして居住者(投資家)の効用無差別曲線が定義されて、有効フロンティアとの接点がどこかを考えればよいだけの話で、それがたまたま現在住んでいる東京であれば、なにも動く必要はないということだ。危険回避度の高い人は香港に移住したり、北海道の山間部に移るかもしれない。それでもリスクを認識しつつ東京に住み続ける。それだけの話ですな。

何を言っているのか自分でもわからなくなりつつあるが、最後に投資家として確率的に予想される地震について考えてみよう。まず考えられるのは強烈な経済的なマイナスインパクトだ。今回の東日本大震災では発生時こそ瞬間的に円安になったが、その後強烈な円高に見舞われた。いわゆるリパトリの動きを警戒したのだろうが、首都直下地震や東海・東南海ではそうはいかないと考えるのが妥当だ。

上の図も中央防災会議の資料からだが、東京湾北部地震、いわゆる東京直下地震ではGDPの2割が吹っ飛ぶ。額にすれば112兆円。復興費用67兆円だ。復興特需を期待する人も出てくるかもしれないが、その前に政府の財政が破たんしてもおかしくない規模だ。今でこそ、国民の金融資産が1400兆円あり、国債の国内消化率がほぼ100%だとしても10年後、20年後は違ってくる。まず国内でファイナンスできない。即ち、海外でファイナンスしないと無理な状況に陥る。また、日本の国富は金融資産1400兆円に加え、土地・建物で2000兆円あるが、まず土地建物の被害、価値の低下で、国富が大きく減損する可能性がある。リパトリで円高に進むことはあっても長期的には円高を維持することは困難であると判断するのが妥当だろう。この状況は直下型でない、東海、東南海地震でも同じことがいえる。

規模の大小は震源が首都圏からどの程度離れているかによる。東南海・南海地震で57兆円、東海地震で37兆円。しかも海溝型地震の連動ケースは想定されていない。その時はいったいどの程度の被害になるのだろうか。首都圏被害のインパクトが日本に与える影響が段違いであるという点では異論をまたないが、それがどの程度なのかイメージしにくい。金額的には上の図の通りだが、例えば瓦礫の発生量という点でみると以下のようになる。

(社)日本埋立浚渫協会の推定した首都圏での地震の際の瓦礫発生量の予測値だ。今回の震災で環境省は東北3県で2876万トンの瓦礫が発生したと推定している。(岩手県 604万トン、宮城県 1595万トン、福島県 287万トン)首都圏直下型ではなんと9000万トンと3倍以上の瓦礫が発生する。その際に瓦礫処理のシュミレーションもされているが、60か月、すなわち5年たっても処理は終わらない。想定は大正時代の関東大震災と同じ相模湾を震源とする南関東地震を想定していることから、神奈川県の瓦礫発生量が多いが、これが北関東地震の場合には東京と神奈川の数字が逆転する。因みに大正時代の関東大震災の瓦礫処理について調べてみたが、よくわからなかった。少なくとも4年以上かかったことと、東京の瓦礫は現在の豊洲や外濠地域の埋立に利用され、神奈川県では瓦礫の埋立によって現在の山下公園が生まれた。どちらにせよインパクトはけた違いであるということは確かだ。

あまり断定的な物言いは人をミスリードするので控えたいが、個人的には現在の日本の債務状況を考えれば、再び大規模な震災に見舞われた時には政府に残された方法はインフレ政策しかないと考えている。即ち、インフレによって実質的な債務を棒引きすることだ。この手法は実は特殊な手法でもなんでもなく、歴史的にも世界各国で行われている手法だ。南米、ロシア、欧州、アフリカ、アジアで最も多用された手法であり、債務棒引きにはうってつけだ。そして高インフレによる債務棒引きは通貨暴落を伴う。

最近話題の本に「国家は破たんする」(カーメン・M・ラインハート、ケネス・S・ロゴフ、日経BP社)がある。そのなかで面白い記述があるので紹介すると「人類最初のデフォルトは、紀元前四世紀の古代ギリシャでシラクサ王ディオニシウスがやってのけたものだという。ディオニシウスは約束手形を振り出して臣民から金を借りたのち、現在流通している貨幣をすべて返却せよとの命令を発する。...(略)....ディオニシウスは1ドラクマ硬貨すべてに「2ドラクマ」と刻印し、しかる後に借金を返済した」 古代ギリシャのインフレ統計がないのでなんとも言えないが、理論的にはインフレ率は100%になる。そして開放経済体系下では通貨は半値になると考えられる。

無論、日本がそうなると思いたくないし、実際には税体系の抜本見直しでそのような状況は回避可能である。但し、これはさらなる大地震がないという前提が必要であるというのも事実である。

(終わり)

| 国家は破綻する――金融危機の800年 |

| クリエーター情報なし | |

| 日経BP社 |