REIT等の証券投資と異なり、実物不動産投資は手間がかかるうえにキャッシュフローがあまり安定していないなどの特徴はあるが、リターンという点では証券よりも高いケースが多い。今は相場がもとに戻ったのでなんともいえないが、不動産不況の時にはグロスで10%以上はざらだったし、中にはかなりお買い得の物件もあったようだ。地方物件は特にグロスのリターンは高く、20%以上も珍しくない。但し、賃料が東京圏と比較して大幅に安い上に、管理費などのコストは東京と同じくらいなので実質のリターンは低い。グロスベースで2ケタを割ると実質ベースでは東京圏よりも利回りが下がる場合がある。

地方物件のリスクは空室リスクだ。空室になると1年以上客付ができないということも多い。地方は賃借よりも家を買う人が多い。賃借で済ます人は地方では短期的なニーズがあるか、転勤してきた人たちで、転勤シーズンの3-4月を逃すと次の年まで空室なんていうこともありうる。一番良いのは一棟などのポートフォリオで運用するという形だ。たまに「サラリーマンでも大家さん....云々」という本に触発されて地方物件を1つとか、東北、関西、九州に区分所有を1件ずつなど購入して結局ほとんどすべてが空室でローン支払いに苦しむなどという投資家もいる。最悪なのは東京圏での不動産投資をしていた人が地方でも同じように1Kタイプの一棟アパートを購入するとかいうケース。地方で1K借りる人はかなり特殊なニーズだ。東京圏と違って回転率に大きな差がある。ある不動産屋さんに聞いた話だが、地方大学のすぐそばに1Kタイプのアパートを建てて運用したのは良いが、しばらくしてお目当ての大学が移転してしまい、ほとんどが空室になってしまったという笑えない話がある。

結局、実物不動産を運用するには覚悟だけでなく、運用のポリシーも必要だ。純粋にリターンだけを考えて、「住めればいいんだ。借りる奴はいる」みたいな考えの人は失敗する。実際にその物件に自分が住んでみたいかと言えば、NOだったりする。自分が借りたくもない物件を他人が借りてくれるなどと考えるのは間違った考えだ。私の場合、よくある木造アパート1棟という形の不動産投資はしなかった。税効果を考えればもっとも効率が良いのだが、そういう物件は新築の時は気にならないが、5年、10年たつと本当にぼろくなる。税効果、投資リターンを最大目的にしているから、管理も自主管理だったり、管理費をケチったりする。そういう物件は本当に痛みが速い。

私が実行したのは地方物件の区分所有マンションを数件まとめて運用する方法だ。(投資を始めたのはだいぶ前だが) これなら空室リスクはゼロにはならないが、ある程度抑えられる。1Kや1LDKなど単身者向けでなく、ファミリー向けでポートフォリオを作る。東京圏と異なり、地方で単身者向けというのはやはり特殊なマーケットだ。地方は流動性がないことから、例えば大学に近いとか単身者が多そうな工場の近そうな立地であるとか、そういった特殊物件になりがちだ。ファミリー向けであればそのような特殊事情を考慮しなくてもよい。つまり「大は小を兼ねる」というのが地方では当てはまる。

それでも実物不動産の悩みはまだある。それは経年劣化による賃料下落だ。首都圏だろうと地方だろうとやはり「初物」には人気がある。一方、マンションも時間が経つとやはり相場が下がってくる。無論、原状回復工事をするからクロスもきれいになって部屋の見栄えもいいのだが、やはり設備は古くなる。特に水回りは人が使うとクリーニングしても古さは払しょくできない。そうなると影響するのは賃料で年々、微妙に下がりだす。私が運用する物件でも賃借人が変わるたびに微妙に賃料が下がる。エアコン、照明等を新調したりといろいろとやったが、やはりうまくいかない。さらに悪いのは賃料の下落が起きるとその賃料相場で集まるユーザーの質が低下することだ。具体的には「滞納」というやつで、賃料が安いということはそれにあった所得層の人が集まってくる。当然、この20年間のデフレ相場の影響でリストラされたり、賃金が下がったりして滞納リスクが高まってくる。過去数年のケースでも滞納案件が起きた。理由はさまざまなんだが、やはり経済の悪化で職をうしなったというケースが多い。

いゆわるデフレスパイラルによる負の連鎖というやつで、実物不動産も同じだ。こうした負の連鎖を断ち切るにはいくつか方法がある。まず考えられるのは実物不動産からの撤退。REITが運用手段として有効になっているのでリスクを完全に遮断することができる。取るべきリスクはマーケットリスク、銘柄固有リスク位だ。但し、利回りも下がる。以前、地方の実物不動産を売却した時、トータルリターンを計算してみた。いろいろと厄介な物件で滞納が起きたり、空室がでたりと苦労があった物件でだ。市場価格で売却できたので一安心だったが、計算してみると意外にリターンが高かった。(キャピタルゲイン+期中のインカムゲインを含めて計算) 苦労したのでリターンは低かったろうと思ったのだが、税引き後のリターンで考えても実物の方が高かったのは本当に意外であった。但し、苦労した分を考慮すると見合ったリターンだったかは微妙なんだが。

もう一つの方法はリノベーションによる賃料自体の引き上げだ。普通の現状回復工事で賃料を上げたところで単に空室期間が長期化するだけだ。上げるにはそれなりの投資が必要になる。それは需要側の要望を斟酌したうえで、値段に合った設備を適正な値段で提供することに他ならない。賃料引き上げはもう一つの効果を狙っている。それは上昇した賃料水準にある所得層を狙うこと。5万円の賃料を求めるユーザーと7万円のユーザーではやはり所得水準が違う。低価格を求めるユーザーは一番の要求項目が「賃料の絶対水準」だったりする。要するに安いことが第一なのだ。一方で、高めの賃料を受け入れる層は所得水準が高いというのもあるが、要求の第一項目は絶対水準でなく、「設備」になる。因みに東京圏と違って「駅から5分」とかは競争項目としては弱い。地方は車社会なのでよほど遠くにあるなら別だが、駅や商業施設まで5分-10分以内(勿論、車で)であれば差別化は難しい。ということでリノベーションによる賃料水準のアップを狙ってみた。どのようなリノベーションをするのか、まあ結論は見えているのだが、とりあえず人口動態的に検証してから計画を作ってみる。(とりあえずカッコよく言ってみる)

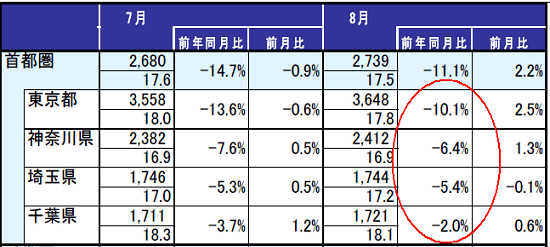

厚生労働省の「国民生活基礎調査の概況」(平成23年)から抜粋した世帯構造別統計表からは、よく言われているように少子高齢化の影響がでている。単独世帯、夫婦のみ子供なし世帯の全世帯に対する比率で見ると47.9%とほぼ半分に達している。世帯別の平均人数を見ると下のグラフのようになる。

要は少子高齢化、晩婚化に伴い単独世帯が増加、夫婦子供なし世帯が増加しており、平均世帯は継続して減少している。統計を取り始めた昭和28年には5人だったわけだから、いかに減ったのかがわかる。また平均人数が3人を割ったのは平成に入ってからであるのでここ20年間の減少傾向が加速していることが理解できる。つまり、ファミリー向けといっても20年前のファミリー向けは現在のファミリー向けでないことが容易に想像できる。そこでこんな計画にしてみた。

計画の肝は間取り変更だ。保有している物件は平成3年頃に建設された物件で、築で20年を超えてきている。当時はファミリー向けといえばこのような3LDKが当たり前でLDK10畳、和室6畳・4.5畳、洋室5.5畳と平均的な間取りになっている。東京圏でファミリー向けでもこのような間取りはほとんどないが、地方で20年以上前だとこれが当たり前だった。購入した時から気になっていたのだが、この間取りは夫婦・子供2人の計4人もしくは5人といった家族構成を想定していている。現在の日本の平均的な家族構成とはマッチしない。

まず、和室が人気がない。無論、和室を好む人がいるのは事実だが、最近の傾向はフローリングだ。それに世帯平均が3人を切っている状況では部屋数よりもリビングなどの生活空間がスペースが重要になってくる。LDK10畳というのは狭くはないが、実は商品の訴求力がない。賃借人が内見するときは家具などのものが置いてないのでスペースがあるように思えるのだが、実際に家具を配置すると10畳は狭く感じてしまうものだ。ここは自分の感性を信じて、というか「もし自分だったらどのような間取りがいいのか」というのを重視して窓側6畳の和室をぶっ潰して、LDK16畳に変更。洋室はカーペットからフローリングに変更した。

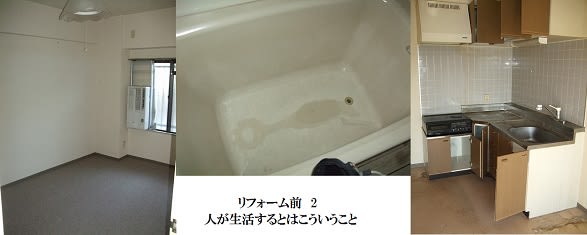

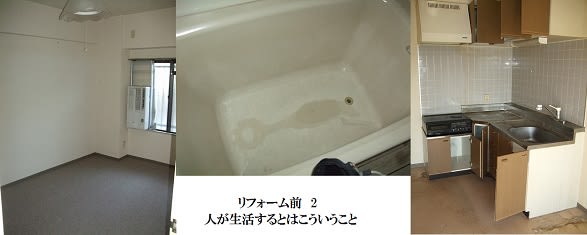

ついでにいろいろと手を加えてみる。洗面台、浴槽、バス床なども交換した。ユニットバス交換でなく、単純に浴槽交換である点が重要。ユニット交換だとコストが10倍くらいになる。キッチンは変えたかったが、これもコストの面から断念。不動産業者によるとキッチンは30年以上もつのでよほどの不具合がないと交換しない方がいいと言われた。照明ははやりのLEDでおしゃれなやつを。東京圏では照明、エアコンがついているのが普通だが、地方ではついてないケースが多いらしい。だが、これは私のポリシーなので付ける。という訳でリフォーム前と後を比較してみる。

お風呂は汚れるよね。後、トイレがあれだと借りる気力は落ちるよね。

借りる人にもよるのだが、引っ越す前に掃除する人と、全く掃除しない人がいる。新品同様ピカピカにする必要もないしできないのは分かっているけど、必要最小限の掃除もしない人ってどうなんだろう。別に怒ってないけど、「立つ鳥跡を濁さず」ていう格言もあるんだけど。この物件は全く掃除の形跡がなかった。

でまあ、リフォーム後は次の通り。まずはお風呂

ユニットバスの交換をするとどんなに安くやっても60-70万かかる。だからたいていのオーナーはクリーニングで済ますんだけど、20年くらいたつとクリーニングでは落ちない汚れが発生する。次善の策としては浴槽交換というのがある。文字通り、ユニットは交換しないでパーツの一つである浴槽だけ新品に換えるという手だ。浴槽だけなら安く調達できれば5万くらいでいける。

シャワートイレは日本国民には必須アイテム。当然購入した時はなしだったが、これは量販店で買えば2万-5万位でできる。便器まで変えるとえらいコストになるが、そうまでしなくてもOK。写真のは実はリフォーム前から設置したものでクリーニング後のもの。設置してからまだ3年たってないので今回は新調しなかった。

洗面台変更。いまどきのはやりはやはりシャワー水栓。水栓部分が伸びるのでシャワーがすごく楽になる。自分は朝シャンなんてやったことないけど。特に女性には人気かも。

やはり16畳のリビングは一言で言えば「spacious!!」。これなら自分でも住みたいと思う。天井のシーリングライトもLEDに交換。エコです。

和室4.5畳をLDKから見た写真。流石にここをつぶすと寝るところがなくなってしまうので残したが、単身者ならとってもいいかもしれないな。まあ、しないけど。和室6畳をつぶした効果は面積だけでなく、リビングが「明るくなった」ことが一番大きい。採光できる窓の面積が増えたのだから当然なのだが、本当に「ものすごく明るくなった」のにはびっくりだ。

キッチンは残念ながら交換しなかった。個人的にはしたかったが、コスト的に厳しい。別段、お金がなかったからでもないし、出せない金額でもないのだが、これをしてしまうと投資採算利回りがかなり低下する。「自分の住みたい」部屋にリノベーションするのは必要条件だが、投資採算利回りを無視してまでやるとただの「趣味」になってしまう。またREITの利回りを下回るようではやる意味がない。交換は無理だが、浄水機能付きの水栓に交換してみた。それと購入当初は蚊取り線香みたいな電熱器タイプだったが、IHに交換してある。

洋室はカーペットからフローリングに。カーペットって人気ないんだよね。掃除しずらいというのもあるが、汚れが目立ちやすい。オーナーにとってはカーペットの方を好むがそれは「安い」から。

20年以上の前の物件だからテレビカメラ付きインターホンなどはない物件。付けてみる。個人的には大したことがないと思ってたが、意外に受けている。やっぱセキュリティに関心があるからだろうか。20年以上前の物件なのでオートロックではないし、他の人がマンション内に簡単に侵入できるのでこれは必要なのかも。

こんな感じでリノベーションを実行し、募集賃料を20%引き上げた。地方なんで埋まるのは半年くらいかかるかと思ってたら、なんとリノベーション終了と同時に賃借申込みが入った!! マジですか? まあ、工事終了がちょうど転勤シーズンの4月前に終わったというのがあるんだが、それにしても速攻で埋まったのには驚き。但し、一つだけ説明しておくと20%賃料を引き上げたが、それは「相場の範囲内」であって、コスト掛けたから相場を無視して賃料設定したわけではないことに留意してほしい。その地方での相場はグレードによって範囲があり、以前はどちらかと言えば相場レンジの下の方だった。それをレンジ上位(最高値ではない)に設定した訳で、コストから逆算して設定したわけではない。あくまでもその地方の相場を無視してはいけないというのは重要な点だ。

実はブログには書いてないが、リノベーションはこれで2件目だ。1件目も同じような工事を行い、これも賃料設定を20%引き上げた。工事終了が転勤シーズンが終わった後なので埋まるのに半年かかったが、これも設定賃料で埋まった。

地方物件のリスクは空室リスクだ。空室になると1年以上客付ができないということも多い。地方は賃借よりも家を買う人が多い。賃借で済ます人は地方では短期的なニーズがあるか、転勤してきた人たちで、転勤シーズンの3-4月を逃すと次の年まで空室なんていうこともありうる。一番良いのは一棟などのポートフォリオで運用するという形だ。たまに「サラリーマンでも大家さん....云々」という本に触発されて地方物件を1つとか、東北、関西、九州に区分所有を1件ずつなど購入して結局ほとんどすべてが空室でローン支払いに苦しむなどという投資家もいる。最悪なのは東京圏での不動産投資をしていた人が地方でも同じように1Kタイプの一棟アパートを購入するとかいうケース。地方で1K借りる人はかなり特殊なニーズだ。東京圏と違って回転率に大きな差がある。ある不動産屋さんに聞いた話だが、地方大学のすぐそばに1Kタイプのアパートを建てて運用したのは良いが、しばらくしてお目当ての大学が移転してしまい、ほとんどが空室になってしまったという笑えない話がある。

結局、実物不動産を運用するには覚悟だけでなく、運用のポリシーも必要だ。純粋にリターンだけを考えて、「住めればいいんだ。借りる奴はいる」みたいな考えの人は失敗する。実際にその物件に自分が住んでみたいかと言えば、NOだったりする。自分が借りたくもない物件を他人が借りてくれるなどと考えるのは間違った考えだ。私の場合、よくある木造アパート1棟という形の不動産投資はしなかった。税効果を考えればもっとも効率が良いのだが、そういう物件は新築の時は気にならないが、5年、10年たつと本当にぼろくなる。税効果、投資リターンを最大目的にしているから、管理も自主管理だったり、管理費をケチったりする。そういう物件は本当に痛みが速い。

私が実行したのは地方物件の区分所有マンションを数件まとめて運用する方法だ。(投資を始めたのはだいぶ前だが) これなら空室リスクはゼロにはならないが、ある程度抑えられる。1Kや1LDKなど単身者向けでなく、ファミリー向けでポートフォリオを作る。東京圏と異なり、地方で単身者向けというのはやはり特殊なマーケットだ。地方は流動性がないことから、例えば大学に近いとか単身者が多そうな工場の近そうな立地であるとか、そういった特殊物件になりがちだ。ファミリー向けであればそのような特殊事情を考慮しなくてもよい。つまり「大は小を兼ねる」というのが地方では当てはまる。

それでも実物不動産の悩みはまだある。それは経年劣化による賃料下落だ。首都圏だろうと地方だろうとやはり「初物」には人気がある。一方、マンションも時間が経つとやはり相場が下がってくる。無論、原状回復工事をするからクロスもきれいになって部屋の見栄えもいいのだが、やはり設備は古くなる。特に水回りは人が使うとクリーニングしても古さは払しょくできない。そうなると影響するのは賃料で年々、微妙に下がりだす。私が運用する物件でも賃借人が変わるたびに微妙に賃料が下がる。エアコン、照明等を新調したりといろいろとやったが、やはりうまくいかない。さらに悪いのは賃料の下落が起きるとその賃料相場で集まるユーザーの質が低下することだ。具体的には「滞納」というやつで、賃料が安いということはそれにあった所得層の人が集まってくる。当然、この20年間のデフレ相場の影響でリストラされたり、賃金が下がったりして滞納リスクが高まってくる。過去数年のケースでも滞納案件が起きた。理由はさまざまなんだが、やはり経済の悪化で職をうしなったというケースが多い。

いゆわるデフレスパイラルによる負の連鎖というやつで、実物不動産も同じだ。こうした負の連鎖を断ち切るにはいくつか方法がある。まず考えられるのは実物不動産からの撤退。REITが運用手段として有効になっているのでリスクを完全に遮断することができる。取るべきリスクはマーケットリスク、銘柄固有リスク位だ。但し、利回りも下がる。以前、地方の実物不動産を売却した時、トータルリターンを計算してみた。いろいろと厄介な物件で滞納が起きたり、空室がでたりと苦労があった物件でだ。市場価格で売却できたので一安心だったが、計算してみると意外にリターンが高かった。(キャピタルゲイン+期中のインカムゲインを含めて計算) 苦労したのでリターンは低かったろうと思ったのだが、税引き後のリターンで考えても実物の方が高かったのは本当に意外であった。但し、苦労した分を考慮すると見合ったリターンだったかは微妙なんだが。

もう一つの方法はリノベーションによる賃料自体の引き上げだ。普通の現状回復工事で賃料を上げたところで単に空室期間が長期化するだけだ。上げるにはそれなりの投資が必要になる。それは需要側の要望を斟酌したうえで、値段に合った設備を適正な値段で提供することに他ならない。賃料引き上げはもう一つの効果を狙っている。それは上昇した賃料水準にある所得層を狙うこと。5万円の賃料を求めるユーザーと7万円のユーザーではやはり所得水準が違う。低価格を求めるユーザーは一番の要求項目が「賃料の絶対水準」だったりする。要するに安いことが第一なのだ。一方で、高めの賃料を受け入れる層は所得水準が高いというのもあるが、要求の第一項目は絶対水準でなく、「設備」になる。因みに東京圏と違って「駅から5分」とかは競争項目としては弱い。地方は車社会なのでよほど遠くにあるなら別だが、駅や商業施設まで5分-10分以内(勿論、車で)であれば差別化は難しい。ということでリノベーションによる賃料水準のアップを狙ってみた。どのようなリノベーションをするのか、まあ結論は見えているのだが、とりあえず人口動態的に検証してから計画を作ってみる。(とりあえずカッコよく言ってみる)

厚生労働省の「国民生活基礎調査の概況」(平成23年)から抜粋した世帯構造別統計表からは、よく言われているように少子高齢化の影響がでている。単独世帯、夫婦のみ子供なし世帯の全世帯に対する比率で見ると47.9%とほぼ半分に達している。世帯別の平均人数を見ると下のグラフのようになる。

要は少子高齢化、晩婚化に伴い単独世帯が増加、夫婦子供なし世帯が増加しており、平均世帯は継続して減少している。統計を取り始めた昭和28年には5人だったわけだから、いかに減ったのかがわかる。また平均人数が3人を割ったのは平成に入ってからであるのでここ20年間の減少傾向が加速していることが理解できる。つまり、ファミリー向けといっても20年前のファミリー向けは現在のファミリー向けでないことが容易に想像できる。そこでこんな計画にしてみた。

計画の肝は間取り変更だ。保有している物件は平成3年頃に建設された物件で、築で20年を超えてきている。当時はファミリー向けといえばこのような3LDKが当たり前でLDK10畳、和室6畳・4.5畳、洋室5.5畳と平均的な間取りになっている。東京圏でファミリー向けでもこのような間取りはほとんどないが、地方で20年以上前だとこれが当たり前だった。購入した時から気になっていたのだが、この間取りは夫婦・子供2人の計4人もしくは5人といった家族構成を想定していている。現在の日本の平均的な家族構成とはマッチしない。

まず、和室が人気がない。無論、和室を好む人がいるのは事実だが、最近の傾向はフローリングだ。それに世帯平均が3人を切っている状況では部屋数よりもリビングなどの生活空間がスペースが重要になってくる。LDK10畳というのは狭くはないが、実は商品の訴求力がない。賃借人が内見するときは家具などのものが置いてないのでスペースがあるように思えるのだが、実際に家具を配置すると10畳は狭く感じてしまうものだ。ここは自分の感性を信じて、というか「もし自分だったらどのような間取りがいいのか」というのを重視して窓側6畳の和室をぶっ潰して、LDK16畳に変更。洋室はカーペットからフローリングに変更した。

ついでにいろいろと手を加えてみる。洗面台、浴槽、バス床なども交換した。ユニットバス交換でなく、単純に浴槽交換である点が重要。ユニット交換だとコストが10倍くらいになる。キッチンは変えたかったが、これもコストの面から断念。不動産業者によるとキッチンは30年以上もつのでよほどの不具合がないと交換しない方がいいと言われた。照明ははやりのLEDでおしゃれなやつを。東京圏では照明、エアコンがついているのが普通だが、地方ではついてないケースが多いらしい。だが、これは私のポリシーなので付ける。という訳でリフォーム前と後を比較してみる。

お風呂は汚れるよね。後、トイレがあれだと借りる気力は落ちるよね。

借りる人にもよるのだが、引っ越す前に掃除する人と、全く掃除しない人がいる。新品同様ピカピカにする必要もないしできないのは分かっているけど、必要最小限の掃除もしない人ってどうなんだろう。別に怒ってないけど、「立つ鳥跡を濁さず」ていう格言もあるんだけど。この物件は全く掃除の形跡がなかった。

でまあ、リフォーム後は次の通り。まずはお風呂

ユニットバスの交換をするとどんなに安くやっても60-70万かかる。だからたいていのオーナーはクリーニングで済ますんだけど、20年くらいたつとクリーニングでは落ちない汚れが発生する。次善の策としては浴槽交換というのがある。文字通り、ユニットは交換しないでパーツの一つである浴槽だけ新品に換えるという手だ。浴槽だけなら安く調達できれば5万くらいでいける。

シャワートイレは日本国民には必須アイテム。当然購入した時はなしだったが、これは量販店で買えば2万-5万位でできる。便器まで変えるとえらいコストになるが、そうまでしなくてもOK。写真のは実はリフォーム前から設置したものでクリーニング後のもの。設置してからまだ3年たってないので今回は新調しなかった。

洗面台変更。いまどきのはやりはやはりシャワー水栓。水栓部分が伸びるのでシャワーがすごく楽になる。自分は朝シャンなんてやったことないけど。特に女性には人気かも。

やはり16畳のリビングは一言で言えば「spacious!!」。これなら自分でも住みたいと思う。天井のシーリングライトもLEDに交換。エコです。

和室4.5畳をLDKから見た写真。流石にここをつぶすと寝るところがなくなってしまうので残したが、単身者ならとってもいいかもしれないな。まあ、しないけど。和室6畳をつぶした効果は面積だけでなく、リビングが「明るくなった」ことが一番大きい。採光できる窓の面積が増えたのだから当然なのだが、本当に「ものすごく明るくなった」のにはびっくりだ。

キッチンは残念ながら交換しなかった。個人的にはしたかったが、コスト的に厳しい。別段、お金がなかったからでもないし、出せない金額でもないのだが、これをしてしまうと投資採算利回りがかなり低下する。「自分の住みたい」部屋にリノベーションするのは必要条件だが、投資採算利回りを無視してまでやるとただの「趣味」になってしまう。またREITの利回りを下回るようではやる意味がない。交換は無理だが、浄水機能付きの水栓に交換してみた。それと購入当初は蚊取り線香みたいな電熱器タイプだったが、IHに交換してある。

洋室はカーペットからフローリングに。カーペットって人気ないんだよね。掃除しずらいというのもあるが、汚れが目立ちやすい。オーナーにとってはカーペットの方を好むがそれは「安い」から。

20年以上の前の物件だからテレビカメラ付きインターホンなどはない物件。付けてみる。個人的には大したことがないと思ってたが、意外に受けている。やっぱセキュリティに関心があるからだろうか。20年以上前の物件なのでオートロックではないし、他の人がマンション内に簡単に侵入できるのでこれは必要なのかも。

こんな感じでリノベーションを実行し、募集賃料を20%引き上げた。地方なんで埋まるのは半年くらいかかるかと思ってたら、なんとリノベーション終了と同時に賃借申込みが入った!! マジですか? まあ、工事終了がちょうど転勤シーズンの4月前に終わったというのがあるんだが、それにしても速攻で埋まったのには驚き。但し、一つだけ説明しておくと20%賃料を引き上げたが、それは「相場の範囲内」であって、コスト掛けたから相場を無視して賃料設定したわけではないことに留意してほしい。その地方での相場はグレードによって範囲があり、以前はどちらかと言えば相場レンジの下の方だった。それをレンジ上位(最高値ではない)に設定した訳で、コストから逆算して設定したわけではない。あくまでもその地方の相場を無視してはいけないというのは重要な点だ。

実はブログには書いてないが、リノベーションはこれで2件目だ。1件目も同じような工事を行い、これも賃料設定を20%引き上げた。工事終了が転勤シーズンが終わった後なので埋まるのに半年かかったが、これも設定賃料で埋まった。