文京ふるさと歴史館で2月11日から開催されている「伯爵家のまちづくり~学者町・西片の誕生」を見てきた。3月18日(日)までの開催なので、興味のある向きにはお勧めしておきたい。

文京区の西片町といえば、文学者を始め東大に近いという立地からかつては学者町といわれたところである。私はその町の小学校に通っていた。当然昭和40年代の話だが、それでも阿部のお殿様という言葉はよく聞いていたし、どこか身近にお殿様という存在を感じていた。勿論、見たこともなかったわけだが...。私の母親に聞くと、その母親である私の祖母が、西片というのはかつて地番に「いろは」とかが付いていて、極めて分かりにくい町だと言っていたという。そんなことも含めて、この企画展を楽しみにしていた。

展示については撮影禁止だったので、「文京ふるさと歴史館だより」からどんなであったのかをお知らせしようと思う。阿部のお殿様とは、安城以来の徳川家の譜代大名である福山藩阿部家のことである。江戸時代初期の1610年に二代将軍秀忠からこの地を屋敷地として賜ったことから始まる。白山から小石川に及んだという屋敷地は、何度か幕府へ返納されたが、幕末でも6万坪以上の敷地を有していたという。明治維新後、阿部家は昌平橋門内にあった上屋敷を政府へ返納し、中屋敷であったこの地に本邸を構えた。維新に際して官軍に付いた阿部家は、伯爵に叙せられた。

上野地図、阿部家の隣の本多家の屋敷の向こう側には、本妙寺が見える。この寺が振り袖火事、明暦の大火の火元と言われているのだが、本妙寺は実は阿部家が火元で、本明寺は幕府要職にある阿部家を庇って汚名を被ったのだと言っている。今は、本妙寺は巣鴨へと移転している。

明治5年頃に名前の無かった武家地にも町名が必要になり、阿部家の差配人が隣接する駒込片町の人々と話し合って、西片町の名前が付けられた。元の片町は東片町となった。維新後、東京市中の武家地であったところと同様に、ここでも桑や茶が植えられて畑となったときがあった。明治16年の地図だが、中山道、岩槻街道の街道筋と阿部邸のほかには畑が広がっている。桑を植えての養蚕は、明治20年まで続けられたそうだ。藩校誠之館を母体にした公立小学校誠之小学校も明治8年に開校した。

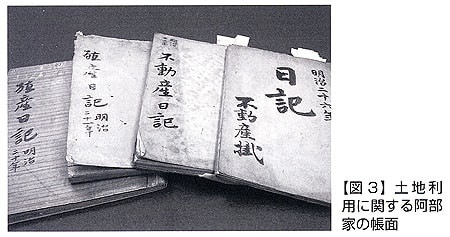

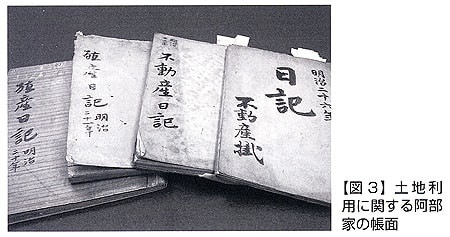

明治5年から長屋の貸出を始めた阿部家は、明治22年頃から借地借家業に本格的に乗り出した。その記録が「殖産日記」「不動産日記」として、今も残されている。

当初は、福山藩の旧家臣が借地人に多かったというが、地代も格安で建築費も半額補助するなどして、借地人を募ったという。その一方で湯屋や下宿屋は禁止しており、あくまで住宅地を志向していたという。隣の本郷森川町が下宿で知られている町だけに、そのままにしていれば西片も同じ様になった可能性はあるだろう。そして、阿部家の管理の下で西片町は住宅地として整備されていく。明治22年には阿部家本邸の新築も行われている。

地租改正に伴い、地番が付けられることになり、阿部家では番号の割り振りを行った。次第に居住者は増加し、明治21年には301戸まで増えたので、邸内を七つに区分してそれぞれに伊呂波号を付して区別することにした。略図を配布したり、表示板を建てたりしたものの、訪問者には分かりにくくて交番で訪ねる人が多かったそうだ。この伊呂波で分けられた番地が西片町の特徴で、昭和39年の住居表示実施まで使われていたという。戦後、阿部家は土地を借地人を優先して払い下げた。かつては建物の設計図を阿部家に提出したと言うが、西片町は一人の大地主の町ではなく、個人の町になっていった。

西片町には、弁護士として明治から昭和に掛けて大きな業績を残した有馬忠三郎も暮らし、不忍池畔の家が有名な横山大観の別宅もあった。私の小学生時代で記憶に残るのは、長く大蔵大臣の職にあった水田三喜男氏の邸宅があったのを覚えている。今は相続税対策なのか、次第に区画は細切れになり、西片町も往年の面影を失いつつあるようにも見える。古い木造の家も残されているのは僅かだ。明治以来の今に至る町の変遷が、こんなにも明確に記録されているところもそうはない。そういった意味でも、非常に興味深い今回の展示だった。西片町に今も残る良き時代を思わせる家を見て頂こう。

ガラスの多い木造の家は美しい。

倉を持つ邸宅。

西洋館、いかにも西片町らしい。

さて、館内の常設展のなかでは、音羽の三ツ矢酒店から寄贈された尾竹三兄弟による富士、寿老人、林和靖の絵が展示されていた。明治から昭和に掛けて活躍した日本画家であるという。こちらは2月12日(日)、つまり本日までの展示だった。

まだしばらく先になるが、団子坂上の旧観潮楼跡に本年11月1日に文京区立森尾鴎外記念館が開館する。かつては、文京区立鴎外記念図書館が置かれていたのだが、私の学生時代でもあまりパッとしない図書館だった印象が強く、老朽化が進んで閉鎖され、取り壊されていた。なかなかその後の進展が見えず、どうなるのだろうかと思っていたら、ようやく鴎外記念館の開館ということで期待して待ちたいと思う。

文京区の西片町といえば、文学者を始め東大に近いという立地からかつては学者町といわれたところである。私はその町の小学校に通っていた。当然昭和40年代の話だが、それでも阿部のお殿様という言葉はよく聞いていたし、どこか身近にお殿様という存在を感じていた。勿論、見たこともなかったわけだが...。私の母親に聞くと、その母親である私の祖母が、西片というのはかつて地番に「いろは」とかが付いていて、極めて分かりにくい町だと言っていたという。そんなことも含めて、この企画展を楽しみにしていた。

展示については撮影禁止だったので、「文京ふるさと歴史館だより」からどんなであったのかをお知らせしようと思う。阿部のお殿様とは、安城以来の徳川家の譜代大名である福山藩阿部家のことである。江戸時代初期の1610年に二代将軍秀忠からこの地を屋敷地として賜ったことから始まる。白山から小石川に及んだという屋敷地は、何度か幕府へ返納されたが、幕末でも6万坪以上の敷地を有していたという。明治維新後、阿部家は昌平橋門内にあった上屋敷を政府へ返納し、中屋敷であったこの地に本邸を構えた。維新に際して官軍に付いた阿部家は、伯爵に叙せられた。

上野地図、阿部家の隣の本多家の屋敷の向こう側には、本妙寺が見える。この寺が振り袖火事、明暦の大火の火元と言われているのだが、本妙寺は実は阿部家が火元で、本明寺は幕府要職にある阿部家を庇って汚名を被ったのだと言っている。今は、本妙寺は巣鴨へと移転している。

明治5年頃に名前の無かった武家地にも町名が必要になり、阿部家の差配人が隣接する駒込片町の人々と話し合って、西片町の名前が付けられた。元の片町は東片町となった。維新後、東京市中の武家地であったところと同様に、ここでも桑や茶が植えられて畑となったときがあった。明治16年の地図だが、中山道、岩槻街道の街道筋と阿部邸のほかには畑が広がっている。桑を植えての養蚕は、明治20年まで続けられたそうだ。藩校誠之館を母体にした公立小学校誠之小学校も明治8年に開校した。

明治5年から長屋の貸出を始めた阿部家は、明治22年頃から借地借家業に本格的に乗り出した。その記録が「殖産日記」「不動産日記」として、今も残されている。

当初は、福山藩の旧家臣が借地人に多かったというが、地代も格安で建築費も半額補助するなどして、借地人を募ったという。その一方で湯屋や下宿屋は禁止しており、あくまで住宅地を志向していたという。隣の本郷森川町が下宿で知られている町だけに、そのままにしていれば西片も同じ様になった可能性はあるだろう。そして、阿部家の管理の下で西片町は住宅地として整備されていく。明治22年には阿部家本邸の新築も行われている。

地租改正に伴い、地番が付けられることになり、阿部家では番号の割り振りを行った。次第に居住者は増加し、明治21年には301戸まで増えたので、邸内を七つに区分してそれぞれに伊呂波号を付して区別することにした。略図を配布したり、表示板を建てたりしたものの、訪問者には分かりにくくて交番で訪ねる人が多かったそうだ。この伊呂波で分けられた番地が西片町の特徴で、昭和39年の住居表示実施まで使われていたという。戦後、阿部家は土地を借地人を優先して払い下げた。かつては建物の設計図を阿部家に提出したと言うが、西片町は一人の大地主の町ではなく、個人の町になっていった。

西片町には、弁護士として明治から昭和に掛けて大きな業績を残した有馬忠三郎も暮らし、不忍池畔の家が有名な横山大観の別宅もあった。私の小学生時代で記憶に残るのは、長く大蔵大臣の職にあった水田三喜男氏の邸宅があったのを覚えている。今は相続税対策なのか、次第に区画は細切れになり、西片町も往年の面影を失いつつあるようにも見える。古い木造の家も残されているのは僅かだ。明治以来の今に至る町の変遷が、こんなにも明確に記録されているところもそうはない。そういった意味でも、非常に興味深い今回の展示だった。西片町に今も残る良き時代を思わせる家を見て頂こう。

ガラスの多い木造の家は美しい。

倉を持つ邸宅。

西洋館、いかにも西片町らしい。

さて、館内の常設展のなかでは、音羽の三ツ矢酒店から寄贈された尾竹三兄弟による富士、寿老人、林和靖の絵が展示されていた。明治から昭和に掛けて活躍した日本画家であるという。こちらは2月12日(日)、つまり本日までの展示だった。

まだしばらく先になるが、団子坂上の旧観潮楼跡に本年11月1日に文京区立森尾鴎外記念館が開館する。かつては、文京区立鴎外記念図書館が置かれていたのだが、私の学生時代でもあまりパッとしない図書館だった印象が強く、老朽化が進んで閉鎖され、取り壊されていた。なかなかその後の進展が見えず、どうなるのだろうかと思っていたら、ようやく鴎外記念館の開館ということで期待して待ちたいと思う。

yosihda@jj.em-net.ne.jp

誠志小学校の校庭は狭く、遊びの陣地は取り合い、運動会は白足袋を履いて土の運動場の農学部で!向こうでは東大野球部が練習していました。まだあの頃は野原やお化け屋敷って呼んでいた屋敷も残っていて遊び場でした。森川町の銭湯、あの有名だった木造三階建てのアパート懐かしいな!そこの管理人のお嬢さんと友達でした。

コメント頂き、ありがとうございます。

森川町の本郷館についても、取り壊される寸前の様子など載せてあります。藪蔦という歴史のある蕎麦屋さんも閉店されてしまったし、随分と様変わりしましたね。