皇紀2600年を契機とした大造営がどのようなものだったかは、古絵葉書からは判断できそうもありません。

それもそのはずです。この僅かな期間が、太平洋戦争が開戦したちょうどその時期とかさなりますからね。

玉避けの龍爪神社ならいざ知らず、秋葉山頂で悠長に画像撮影し絵葉書販売している場合じゃありませんもの。

もし何らかの記念画像が神社に保管されていたとしても、灰と化していることは間違いないでしょう。

なら、検証アプローチを変えましょう!

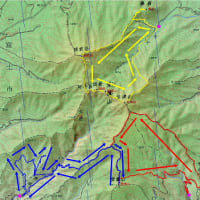

火災焼失後で復興前の秋葉神社の航空写真と、現在の航空写真との比較です。

古絵葉書画像では、B段から階段を登りC段に達すると、スペースなくそのまま拝殿となるのが嘗ての社殿配置でした。

ところがですね。復興前の基礎跡も、現在の配置とほぼ同様に、拝殿前にスペースが設けられていることが確認できます。

復興前の鳥瞰画像もご覧いただきましょうか。(秋葉茶屋が建築されていますので1980年(昭和57年)以降の撮影です)

本殿位置には、小祠の仮宮が建てられいるのも確認できますでしょう。

鳥瞰画像のC段面の社殿基礎部分だけでも、階段上部から参拝者のためのスペースを確保し、一番奥に本殿、次に幣殿、手前に拝殿くらいなら、十分に建築できるだけの面積規模だったことが確認できますでしょう。

それ以前の社殿配置では参拝者達は、B段からC段の拝殿へと手すりもない階段を上りつめ、そのまま拝殿にて参拝しなければならなかったのですが、これでは参拝者にとって危険極まりありませんよね。

一人がコケたら皆コケた状態になるのは、想像に難くありません。

で、勝手な結論です。

すなわち皇紀2600年(昭和15年)を契機として催行された大造営とは、裏山を造成整地したかまではわかりませんが、現在の配置と同様に社殿の全てを後方へセットバックさせ、参拝者のアクセシビリティーに配慮した社殿配置に作り直したのではあるまいか?

現在の拝殿正面画像もご確認ください。

しかしながらこれ以上検証するすべがないため、この推論は単なるワタシの妄想に過ぎません。

大造営がどのようなものだったか?

わずかの期間存在した造営後の社殿画像が残っていれば、拝見したくはありませんか・・・

その5へ続く

それもそのはずです。この僅かな期間が、太平洋戦争が開戦したちょうどその時期とかさなりますからね。

玉避けの龍爪神社ならいざ知らず、秋葉山頂で悠長に画像撮影し絵葉書販売している場合じゃありませんもの。

もし何らかの記念画像が神社に保管されていたとしても、灰と化していることは間違いないでしょう。

なら、検証アプローチを変えましょう!

火災焼失後で復興前の秋葉神社の航空写真と、現在の航空写真との比較です。

古絵葉書画像では、B段から階段を登りC段に達すると、スペースなくそのまま拝殿となるのが嘗ての社殿配置でした。

ところがですね。復興前の基礎跡も、現在の配置とほぼ同様に、拝殿前にスペースが設けられていることが確認できます。

復興前の鳥瞰画像もご覧いただきましょうか。(秋葉茶屋が建築されていますので1980年(昭和57年)以降の撮影です)

本殿位置には、小祠の仮宮が建てられいるのも確認できますでしょう。

鳥瞰画像のC段面の社殿基礎部分だけでも、階段上部から参拝者のためのスペースを確保し、一番奥に本殿、次に幣殿、手前に拝殿くらいなら、十分に建築できるだけの面積規模だったことが確認できますでしょう。

それ以前の社殿配置では参拝者達は、B段からC段の拝殿へと手すりもない階段を上りつめ、そのまま拝殿にて参拝しなければならなかったのですが、これでは参拝者にとって危険極まりありませんよね。

一人がコケたら皆コケた状態になるのは、想像に難くありません。

で、勝手な結論です。

すなわち皇紀2600年(昭和15年)を契機として催行された大造営とは、裏山を造成整地したかまではわかりませんが、現在の配置と同様に社殿の全てを後方へセットバックさせ、参拝者のアクセシビリティーに配慮した社殿配置に作り直したのではあるまいか?

現在の拝殿正面画像もご確認ください。

しかしながらこれ以上検証するすべがないため、この推論は単なるワタシの妄想に過ぎません。

大造営がどのようなものだったか?

わずかの期間存在した造営後の社殿画像が残っていれば、拝見したくはありませんか・・・

その5へ続く