我が家の水稲育苗ハウスは、いつ建てたか記憶が定かでないくらい古い。

40年は越えているはず。近隣に同様のハウスはもうありません。

但し、老朽化したパイプハウス数棟を解体した際、使えるパイプをこのハウスの補強に使いました。

支柱は全てをダブルにしました。ですから本数は通常の2倍です。

さらに筋交いをして、パイプを縛り強化しました。

ですから老朽化しているとはいえ、かなり強化されているはずです。それでもリスクは避けられないので水稲の育苗期間だけの利用にしています。

さらに筋交いをして、パイプを縛り強化しました。

ですから老朽化しているとはいえ、かなり強化されているはずです。それでもリスクは避けられないので水稲の育苗期間だけの利用にしています。

そして、この時期に必ずやっているのが点検と補修です。

まずパイプ同士を縛っている針金の締め直し。

まずパイプ同士を縛っている針金の締め直し。

次に妻面の補強柱をチェックします。

これが根元から腐っていました。

これが根元から腐っていました。

まるごと替えるまでもないと判断し、下部だけ杭を打って縛ることにしました。

山から切り出して保管していたクリの木を利用します。

クリの木の杭は非常に強い。しかし、次第に腐ってくるのは避けられません。

クリの木の杭は非常に強い。しかし、次第に腐ってくるのは避けられません。

杭を打ち込み、太い針金でしっかり縛ります。

同様にもう1本補修し、あとは針金の締め直しだけでした。

次は被覆ビニールを抑えるマイカー線を止める足場用パイプの点検。

このタイプのパイプハウスはマイカー線で持っているのです。

点検して針金が緩んでいるものは締め、弱っている杭は交換します。

一挙に全て交換するのは大変なので、数年で一巡するくらいを目安にしています。

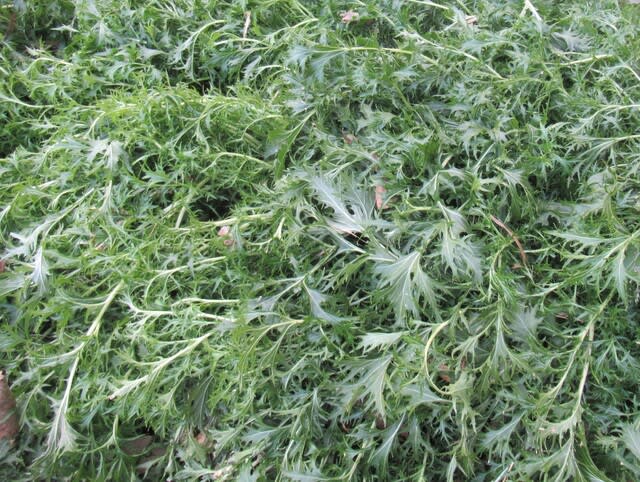

腐るとこのようになります。

次は被覆ビニールを抑えるマイカー線を止める足場用パイプの点検。

このタイプのパイプハウスはマイカー線で持っているのです。

点検して針金が緩んでいるものは締め、弱っている杭は交換します。

一挙に全て交換するのは大変なので、数年で一巡するくらいを目安にしています。

腐るとこのようになります。

新しい杭と交換します。やはり適当の長さに切ったクリ材を用います。

杭を掛矢で打ち込み。

太い針金で縛ります。

クリの木の杭は市販の杭などよりずっと強い。

こちらも新しい杭と交換です。

杭を打ち込み、針金でしっかり縛って出来上り。

この後さらに数本。思ったより少なく済みました。

材料は全て我が家の山から切り出したクリの木、いわば天然資源の利用で経費はほぼゼロ。

ただし、人間も老朽化しているため掛矢の打ち込みは結構な疲労感が伴います。

ただし、人間も老朽化しているため掛矢の打ち込みは結構な疲労感が伴います。

そんな時、スイセンに蕾を発見。一服の癒やしを得ます。

ここは育苗ハウスのすぐ裏、石垣の下にあり、気温が上がりやすい。

今日は節分、明日は立春、酷寒の中でみちのくも着実に春に向かっていることが窺えます。